Climate Engineering: Lässt sich die Erde künstlich kühlen?

Dass der Mensch den Strahlungshaushalt der Erde beeinflusst, ist nichts Neues. Bis vor zwei Jahrhunderten geschah das aber praktisch nur durch Veränderung der Landoberflächen, und die Auswirkungen waren so gering, dass sie sich kaum von natürlichen Klimaschwankungen abhoben. Das änderte sich jedoch mit der industriellen Revolution. Von nun an gelangte durch die zunehmende Nutzung fossiler Brennstoffe, die zur Energiegewinnung verfeuert wurden, rasch immer mehr Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre.

Parallel dazu kam es zu einem rapiden Bevölkerungswachstum, das mit einer Intensivierung der Landwirtschaft einherging. Durch die vermehrte Nutzviehhaltung und die künstliche Düngung stiegen vor allem die Emissionen von Methan (CH4), aber auch die von Lachgas (N2O) an. Diese Entwicklung setzt sich bis heute fort, und es gibt kaum Anzeichen für eine Trendwende. Als Folge nehmen die Konzentrationen der drei Gase in der Atmosphäre weiter zu, wo sie die Wärmestrahlung in den unteren Luftschichten zurückhalten. Dadurch heizen sie die Erde allmählich auf. Der resultierende Klimawandel ist durch Messungen der globalen Luft- und Ozeantemperatur, der Schnee- und Eisbedeckung sowie des Meeresspiegels inzwischen klar belegt.

Da Kohlendioxid ein sehr stabiles Molekül ist, beträgt seine mittlere Verweilzeit in der Atmosphäre mehrere Jahrhunderte bis Jahrtausende. Es wird nur sehr langsam über den Gasaustausch mit dem Ozean, durch fotosynthetische Umwandlung in Biomasse und beim Verwittern von Gestein wieder aus der Luft entfernt. Deshalb lässt sich ein von CO2verursachter Klimawandel nicht einfach durch eine Senkung der Kohlendioxidemissionen rückgängig machen. Methan ist dagegen chemisch sehr viel instabiler und wandelt sich in der Atmosphäre innerhalb von etwa einem Jahrzehnt in Kohlendioxid und Wasser um. Lachgas bleibt zwar etwa zehnmal so lange in der Lufthülle, liegt aber in deutlich geringeren Konzentrationen vor. Aus diesem Grund fokussiert sich die langfristige Klimapolitik vor allem auf das CO2.

Ab wann der Temperaturanstieg gefährliche Ausmaße annimmt, lässt sich wissenschaftlich nicht eindeutig festlegen. Auf politischer Ebene gibt es Bestrebungen, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen. Dazu müsste es allerdings gelingen, die globalen CO2-Emissionen in den nächsten zwei bis vier Jahrzehnten zu halbieren. Von diesem Ziel sind wir trotz internationaler Anstrengungen noch immer weit entfernt. Angesichts dessen gewinnen Vorschläge an Bedeutung, das Klima mit technischen Maßnahmen gezielt zu beeinflussen, um so der Erwärmung entgegenzuwirken.

Ein solches "Climate Engineering" erscheint auf den ersten Blick als viel sprechender Ausweg. Im Gegensatz zur Emissionskontrolle wäre kein weltweiter Konsens erforderlich: Einzelne oder einige wenige Staaten könnten den Klimawandel vielmehr im Alleingang eindämmen. Der US-Ökonom und Wirtschaftsnobelpreisträger Thomas C. Schelling sah im Climate Engineering deshalb 1996 geradezu eine Verheißung.

Mittlerweile haben sich die ersten Einschätzungen jedoch als allzu optimistisch herausgestellt, weil sie zahlreiche gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Aspekte nicht hinreichend berücksichtigten. Wie man heute weiß, gibt es keine einfache und kostengünstige technische Lösung für das Problem des Klimawandels. Dennoch könnten einige Verfahren des Climate Engineering durchaus einen Beitrag zum globalen Klimaschutz leisten. Allerdings greifen die verschiedenen Technologien auf sehr unterschiedliche Weise in das Klimasystem ein und haben damit auch unterschiedliche Risiken und Nebenwirkungen.

Vereinfacht gesagt, sind drei Größen für die Erdtemperatur maßgeblich: die einfallende Sonnenstrahlung (Solarkonstante), deren Reflexion (Albedo) und die Absorption der langwelligen Wärmestrahlung von der Erdoberfläche (Treibhauseffekt). Die Solarkonstante beträgt ziemlich genau 1368 Watt pro Quadratmeter. Das ist der Strahlungsfluss, der auf der Mitte der sonnenzugewandten Seite des Globus senkrecht auf den Außenrand der Atmosphäre trifft. Für die gesamte Erdkugel, die ja immer zur Hälfte im Schatten liegt, stehen im Durchschnitt nur 25 Prozent dieses Werts zur Verfügung, also rund 342 Watt pro Quadratmeter.

Außerdem werfen Wolken und die Erdoberfläche die Sonnenstrahlung teilweise zurück. Dadurch verbleibt letztlich nur eine Nettoenergiezufuhr von etwa 240 Watt pro Quadratmeter. Im thermischen Gleichgewicht gibt die Erde denselben Energiebetrag in Form von Wärmestrahlung wieder ab. Während die irdische Lufthülle das einfallende kurzwellige Sonnenlicht weit gehend durchlässt, absorbieren atmosphärische Spurengase einen Teil dieser Wärmeabstrahlung und emittieren ihn wieder in alle Richtungen. Durch die nach unten gerichtete Abstrahlung erhöht sich die Oberflächentemperatur der Erde, was man als Treibhauseffekt bezeichnet.

Mit Hilfe dieser drei Größen lässt sich in einem einfachen Zweischichtenmodell die mittlere Bodentemperatur der Erde von 15 Grad Celsius relativ gut reproduzieren. Ohne Absorption der langwelligen Wärmeabstrahlung durch atmosphärische Spurengase wie Kohlendioxid, Methan oder Lachgas läge der Wert nur bei etwa -18 Grad.

Wie der Mensch die Strahlungsbilanz beeinflusst

Seit Beginn der industriellen Revolution greift der Mensch massiv in diesen Strahlungshaushalt ein. Durch den Ausstoß von Treibhausgasen verringert sich die langwellige Wärmeabstrahlung. Dadurch verbleibt überschüssige Sonnenenergie an der Erdoberfläche und erwärmt sie. Die Differenz zwischen Ein- und Abstrahlung am oberen Atmosphärenrand, gemessen in Watt pro Quadratmeter, bezeichnen Klimaforscher als Strahlungsantrieb. Ist er positiv, erwärmt sich die Erde so lange, bis ein neues thermisches Gleichgewicht erreicht ist.

Durch den Ausstoß von Treibhausgasen erhöht der Mensch den Strahlungsantrieb. Mit anderen Aktivitäten senkt er ihn allerdings auch. Beispiele sind die Umwandlung großer Waldgebiete in hellere Grün- oder Brachflächen und die Emission von Schwefeldioxid. Beides führt zu einer höheren Albedo und damit zu einer geringeren Zufuhr von Sonnenenergie. Insgesamt überwiegen jedoch menschliche Aktivitäten, die den Strahlungsantrieb erhöhen. Den Nettoeinfluss schätzte der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) in seinem vierten Sachstandsbericht von 2007 auf 1,6 Watt pro Quadratmeter. Wie stark sich dadurch die Erde erwärmt, steht damit allerdings nicht genau fest. Das hängt nämlich auch von zahlreichen Rückkopplungen innerhalb des Klimasystems ab, die sich nicht exakt quantifizieren lassen. Deshalb bewegen sich die Schätzungen, wie stark bei einem Strahlungsantrieb von einem Watt pro Quadratmeter die globale Durchschnittstemperatur steigt - die so genannte Klimasensitivität -, zwischen 0,4 und 1,1 Grad Celsius.

Eventuelle Kipppunkte, an denen das Klimasystem in einen anderen Zustand übergeht, erschweren Prognosen der weiteren Erderwärmung zusätzlich. Beispiele wären die Verlagerung des Golfstroms, das Schmelzen der großen Eisschilde oder die massive Freisetzung von Methan aus tauenden Permafrostböden. In diesen Fällen können sehr kleine Änderungen im Strahlungsantrieb zu schnellen und lang anhaltenden Klimaänderungen führen, wie das in der Vergangenheit beim Wechsel zwischen Eis- und Warmzeiten der Fall war. Bisher gibt es allerdings keine Anzeichen, dass wir uns in der Nähe eines Kipppunkts befinden.

Wegen solcher Unsicherheiten lässt sich nur schwer abschätzen, wann der Klimawandel gefährliche Ausmaße erreicht. Weil der CO2-induzierte Strahlungsantrieb sehr lange bestehen bleibt und das Klimasystem nur träge reagiert - mit einer Verzögerung von mehreren Jahrzehnten -, ist nicht auszuschließen, dass schon durch die bisherigen Kohlendioxidemissionen für große Teile der Weltbevölkerung eine verhängnisvolle Entwicklung in Gang gesetzt worden ist. Unter anderem aus diesem Grund denken besorgte Forscher und Politiker über Notfallmaßnahmen nach, die einen katastrophalen Klimawandel schnell mildern oder eindämmen könnten. Das bisher nur als theoretisches Konzept existierende Climate Engineering bietet sich möglicherweise dafür an.

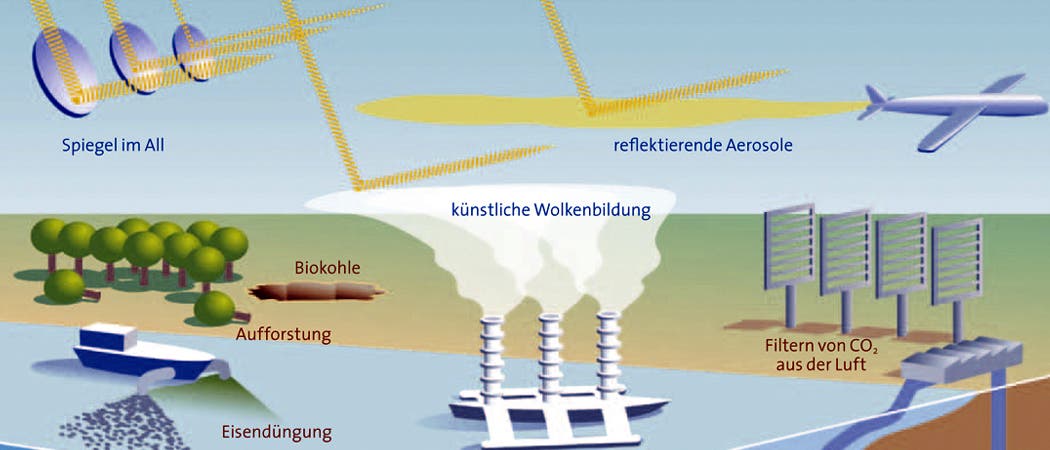

Ähnlich wie in der Medizin lässt sich dabei zwischen Maßnahmen unterscheiden, die wirklich die Ursachen oder nur die Symptome bekämpfen. Letztere zielen darauf ab, dem positiven Strahlungsantrieb durch Treibhausgase einen negativen entgegenzusetzen, um ihn so möglichst auszugleichen. Der Fachausdruck dafür ist Radiation Management (RM). Je nachdem ob die kurzwellige oder langwellige Strahlung beeinflusst wird, spricht man von Solar Radiation Management (SRM) oder Thermal Radiation Management (TRM).

Im Gegensatz dazu laufen die ursächlich wirkenden Eingriffe darauf hinaus, Treibhausgase aus der Atmosphäre zu entfernen. Ganz überwiegend geht es dabei um Kohlendioxid, weshalb von Carbon Dioxide Removal (CDR) die Rede ist. Die Sonneneinstrahlung lässt sich verringern. Es gibt bereits eine Vielzahl von Vorschlägen zur Klimabeeinflussung, und immer wieder kommen neue hinzu.

Für kein Verfahren wurde aber die technische Machbarkeit, Effektivität oder Kontrollierbarkeit im Detail gezeigt. Deshalb ist die Diskussion darum, ob Climate Engineering überhaupt realistisch, nützlich und steuerbar sein kann, noch in vollem Gang. Dabei spielen auch politische und ethische Aspekte eine wichtige Rolle. Hier wollen wir uns jedoch nur mit der naturwissenschaftlichen Basis einiger viel diskutierter Methoden befassen.

Ein früher Vorschlag lautete, eine Art Sonnenschirm im All zu installieren, um so die Solarkonstante zu verringern. Die Frage der praktischen Umsetzbarkeit und der Kosten ist jedoch weit gehend unbeantwortet. Der Aufwand wäre jedenfalls sehr hoch: Nach jetzigem Stand der Technik müssten Raketen, deren Startmasse zwei bis drei Größenordnungen über ihrer Nutzlast liegt, große Mengen an Material in den Weltraum befördern.

Aussichtsreicher erscheinen da schon Vorschläge, die Reflexion innerhalb der Erdatmosphäre zu erhöhen - beispielsweise durch Einbringen von Aerosolen. Dabei ließe sich mit relativ geringem Materialeinsatz die Sonneneinstrahlung deutlich drosseln. Da aus der Stratosphäre kein Niederschlag fällt, haben Aerosole dort eine relativ lange Verweildauer von ein bis zwei Jahren, während sie aus der Troposphäre in nur einer Woche ausgewaschen werden. Große Vulkanausbrüche haben den grundsätzlichen Wirkungsmechanismus bestätigt. Dabei gelangten teils erhebliche Mengen an Schwefeldioxid in die Stratosphäre und bildeten dort Sulfataerosole, die zu einer globalen Abkühlung um mehrere zehntel Grad in den folgenden Jahren führten.

Die Idee, den Klimawandel durch Schwefelinjektionen in die Stratosphäre zu begrenzen, hatte der russische Klimatologe Michail Budyko schon in den 1970er Jahren. Bekanntheit erlangte sie aber vor allem durch den niederländischen Meteorologen und Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen. Dieser griff den Vorschlag in einem Artikel aus dem Jahr 2006 auf, stellte Berechnungen dazu an und ergänzte sie durch Beobachtungen bei der Eruption des Vulkans Pinatubo im Jahr 1991 sowie durch eine Analyse der industriellen Schwefelemissionen. Indem diese nach Umwandlung in Aerosolpartikel in der niedrigeren Troposphäre Sonneneinstrahlung reflektieren, so die Feststellung Crutzens, kompensieren sie schon heute einen Teil des anthropogenen Treibhauseffekts.

Würde nur ein kleiner Teil davon in die höher liegende Stratosphäre verbracht, hätte dies einen noch stärkeren Kühleffekt. Zugleich gäbe es weniger unliebsame Nebenwirkungen wie sauren Regen oder Beeinträchtigungen der Gesundheit. Nach heutigem Kenntnisstand ließe sich auf diese Weise in der Tat eine Verdopplung der vorindustriellen CO2-Konzentration in der Atmosphäre ausgleichen. Doch der Aufwand wäre enorm - gälte es doch, einige Millionen Tonnen Schwefel pro Jahr in 15 bis 25 Kilometer Höhe zu verfrachten.

An Ideen, wie das geschehen könnte, mangelt es nicht. Zur Debatte stehen unter anderem Luftschiffe, Raketen, Kanonen und lange, von Ballons getragene Schläuche. Am günstigsten wären aber wohl Flugzeuge, da bereits Typen existieren, die hoch genug fliegen können. Weil der Abkühlungseffekt nicht linear mit der Schwefelmenge steigt, müsste für eine stärkere Erniedrigung der Temperatur überproportional immer mehr Schwefel in die Stratosphäre gebracht werden.

Armada von Nanopartikeln in der Stratosphäre

Als Alternative hat der US-Physiker David Keith kürzlich maßgeschneiderte Nanopartikel ins Spiel gebracht. Diese wären so aufgebaut, dass sie bei Sonneneinstrahlung einen Auftrieb erfahren und dadurch selbstständig bis in die obere Stratosphäre oder gar in die Mesopause (in 80 Kilometer Höhe) aufsteigen. Dort würden sie sich als Miniaturspiegel im elektrischen Feld der Erde ausrichten. Ihre Verweildauer wäre nur durch den (foto)chemischen Abbau begrenzt und damit potenziell sehr hoch.

Das Konzept scheint gleich mehrere Vorteile zu vereinen. Außer dass der Aufwand für die Beförderung in hohe Luftschichten entfällt, wäre dank der langen Verweilzeit und optimierbarer optischer Eigenschaften der Materialeinsatz viel geringer. Auch würde die Ozonschicht wohl weniger beeinträchtigt, und es käme nicht im selben Maß zu einer diffusen Lichtstreuung, die den Himmel milchig trüb erscheinen ließe, wie beim Einsatz von Sulfataerosolen.

Noch handelt es sich allerdings um reine Gedankenspiele, da Partikel mit den benötigten Eigenschaften bisher nicht existieren und beim gegenwärtigen Stand der Technik wohl auch nicht in den erforderlichen Mengen herstellbar wären. Außerdem ist unklar, wie sich erreichen ließe, dass sie den extremen Bedingungen in der oberen Atmosphäre lange genug standhalten. Zugleich erhebt sich die Frage nach der Umweltverträglichkeit der für den Aufstieg benötigten speziellen Materialien.

Es gibt auch eine Möglichkeit, die Strahlungsbilanz der Erde in tieferen Schichten der Atmosphäre zu beeinflussen: durch Manipulation der Bewölkung. Hohe, helle Zirruswolken, die aus Eiskristallen bestehen, reflektieren sowohl kurzwelliges Sonnenlicht als auch langwellige Wärmestrahlung. Da der letztgenannte Effekt jedoch in der Regel überwiegt, erhöhen sie insgesamt die Temperatur. Gelänge es also, sie künstlich aufzulösen, könnte die langwellige Wärmestrahlung vom Erdboden besser ins All entweichen - mit kühlender Wirkung. Tief hängende, aus Wassertröpfchen aufgebaute Stratokumuluswolken streuen dagegen vor allem kurzwelliges Sonnenlicht in den Weltraum zurück. Ihre Bildung zu fördern oder dafür zu sorgen, dass sie länger bestehen bleiben oder heller sind, brächte deshalb gleichfalls eine gewisse Abkühlung.

Das Ausmaß der Kühlwirkung ist bei der Manipulation von Wolken allerdings deutlich unsicherer als beim Verfrachten von Aerosolen in die Stratosphäre. Denn in diesem Fall verändern die eingebrachten Materialien den Strahlenfluss nicht direkt, sondern nur auf dem Umweg über die Wolken. Deren grundsätzliches Verständnis lässt aber noch einiges zu wünschen übrig (siehe Spektrum der Wissenschaft 7/2011, S. 80).

Bei den hohen Zirren wäre denkbar, sie mit Kristallisationskeimen für die Eisbildung zu versetzen. Dadurch entstünden weniger, dafür aber größere Eispartikel, die schneller herabfallen. So würden sich die Wolken schneller auflösen und einen geringeren Teil des Himmels bedecken. David L. Mitchell und William Finnegan vom Desert Research Institute in Reno (Nevada) schlagen Wismutjodid als Keime vor. Man könnte es dem Treibstoff von Linienflugzeugen beimischen oder in ihre Abgase einspritzen. Da die Substanz die Eisbildung nur bei Temperaturen unter -20 Grad Celsius stark fördert, hätte sie kaum Auswirkungen auf niedrigere Wolken. Experimentell ist die Methode noch nicht erprobt.

Tief liegende Stratokumuluswolken lassen sich durch Aerosole beeinflussen, da diese als Kondensationskeime wirken. Steigt ihre Konzentration, bilden sich mehr, aber kleinere Wassertröpfchen. So entstehen ausgedehnte, helle Wolken. Der Effekt wäre dort besonders stark, wo die Luft - wie über einigen Meeresgebieten - normalerweise nur wenig Aerosole enthält. Das belegen Satellitenbilder, auf denen von Rauchpartikeln erzeugte Wolken die Routen von Schiffen markieren. Nach einem Vorschlag des Physikers John Latham von der University of Manchester (Großbritannien) ließe sich durch Versprühen feiner Meerwassertröpfchen dieser Effekt gezielt verstärken. Allerdings ist noch ziemlich unklar, wie das in der Praxis geschehen könnte und ob es überhaupt technisch machbar wäre.

Schließlich besteht auch die Möglichkeit, die Rückstrahlung direkt an der Erdoberfläche zu erhöhen. Durch die angesprochenen Landnutzungsänderungen ist das bereits unabsichtlich geschehen. Als gezielte Maßnahme wäre eine Erhöhung der Albedo von Städten, Grünflächen oder Wüsten denkbar. Das "Weißeln" von Hausdächern oder Straßen bringt wegen der geringen Flächen global aber nur wenig, sondern kann lediglich das lokale Klima beeinflussen und Energiekosten sparen. Auch gibt es nicht genug Grün- oder Waldflächen, als dass sich durch ihre "Aufhellung" die globale Albedo erhöhen ließe. Nur das Bepflastern von Wüsten mit stark reflektierendem Material könnte den irdischen Strahlungshaushalt merklich beeinflussen, wäre aber viel teurer als die Reduktion der Kohlendioxidemissionen.

Aussichtsreicher erscheint es da, die Albedo der Ozeane zu verändern. Interessanterweise war das der erste dokumentierte Vorschlag zur Beeinflussung des Klimas: Wissenschaftliche Berater von US-Präsident Lyndon B. Johnson machten ihn schon 1965. Wegen der technischen Schwierigkeiten und der zu erwartenden negativen Auswirkungen auf die Umwelt wurde die Idee aber kaum weiterverfolgt. Erst kürzlich brachte sie Russell Seitz von der Harvard University in Cambridge (Massachusetts) wieder ins Gespräch. Seine Lösung: mikroskopische Luftblasen im Meerwasser. Sie ließen sich relativ leicht von Schiffen aus erzeugen und hätten eine Lebensdauer von Monaten bis Jahren. Brechende Wellen produzieren solche Mikrobläschen auf natürliche Weise, allerdings nur in verschwindender Konzentration. Wegen der riesigen Fläche der Ozeane könnte diese Maßnahme für einen starken negativen Strahlungsantrieb sorgen. Die Idee ist sehr spekulativ, zeigt aber, dass immer wieder neue Vorschläge auftauchen.

Befürworter des Climate Engineering preisen solche Radiation-Management-Maßnahmen geradezu als Wunderwaffen. Einige könnten den Planeten schon innerhalb weniger Monate deutlich abkühlen - und das angeblich bei moderaten Kosten, die für einzelne Staaten oder sogar für privat finanzierte Konsortien erschwinglich wären. Doch enthalten solche Rechnungen nur das, was für die Einrichtung und den Betrieb aufzuwenden wäre. Tatsächlich verursachen RM-Eingriffe jedoch langfristige gesamtwirtschaftliche Folgekosten auf Grund von Nebenwirkungen und der Notwendigkeit, sie sehr lange aufrechtzuerhalten (siehe das Interview "Der Himmel wäre nie mehr blau").

Auch würde nicht etwa das frühere Klima wiederhergestellt, sondern ein neues, künstliches Klima geschaffen. Während nämlich die gestiegene Treibhausgaskonzentration den Wasserkreislauf im Wesentlichen über die Troposphäre beeinflusst, verändert ihn das Radiation Management primär über das Strahlungsbudget an der Erdoberfläche. Dadurch ergäbe sich eine neue Niederschlagsverteilung, die nicht unbedingt mit der vorindustriellen übereinstimmen würde. Ähnliches gilt für die Eisbedeckung.

Soll sie auf der Nordhalbkugel wieder das einstige Niveau erreichen, würden wahrscheinlich auch auf der Südhalbkugel bislang gletscherfreie Regionen vereisen. Die Vor- und Nachteile des Radiation Management verteilen sich also ungleichmäßig auf die verschiedenen Regionen, was zu erheblichen politischen Spannungen und finanziellen Kompensationsforderungen führen kann. Außerdem helfen solche Maßnahmen nur gegen den Temperaturanstieg, nicht aber gegen die anderen Auswirkungen einer erhöhten CO2-Konzentration wie die Versauerung der Meere. CDR-Maßnahmen, die beim Kohlendioxid selbst ansetzen, sind mit keinen solchen Risiken und Nebenwirkungen verbunden.

Außerdem beeinflussen sie den Strahlungshaushalt nachhaltig und müssen nicht wie das Radiation Management so lange durchgeführt werden, bis sich die Treibhausgaskonzentration auf natürlichem Weg reduziert hat. Dafür wirken sie langsamer und erscheinen zunächst kostspieliger. Trotzdem können sie bei einer langfristigen, dynamischen Betrachtung durchaus besser abschneiden als RM-Verfahren. Für CDR-Eingriffe bieten sich physikalische, chemische und biologische Prozesse an. Als physikalische Methode wurde vorgeschlagen, die Ventilation der Ozeane zu beschleunigen, so dass diese in kürzerer Zeit mehr CO2 aufnehmen. Allerdings scheint das energetisch wenig sinnvoll und würde die Wärmekapazität der Weltmeere nachhaltig stören.

Der Luft CO2 entziehen

Die biologischen Methoden basieren auf der Fotosynthese, mit deren Hilfe Pflanzen Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen und daraus organische Verbindungen herstellen. Dazu zählen Aufforstung und Landnutzungsänderungen, die in begrenztem Umfang schon Teil des Kioto-Protokolls sind. Der gebundene Kohlenstoff kann aber auch in so genannte Biokohle umgewandelt und in Böden eingebracht werden. Dort bliebe er für Jahrtausende konserviert und würde womöglich sogar die Bodenqualität verbessern.

Prinzipiell sind biologische CDR-Methoden an Land aber durch die Flächenkonkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion begrenzt, und eine Ausweitung auf andere Areale wäre mit enormen Kosten verbunden. So käme bei einer künstlichen Bepflanzung von Sahararegionen allein die Bewässerung teurer als konventionelle Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen.

Denkbar wäre auch, die ozeanische CO2-Aufnahme durch Anregung des Algenwachstums zu erhöhen. Zwar enthalten die Meere nur einen kleinen Teil der Biomasse unseres Planeten, aber das marine Phytoplankton kommt für etwa die Hälfte der globalen Fotosynthese auf. Die Verteilung der dazu nötigen Nähr- und Spurenstoffe im Oberflächenwasser hängt von verschiedenen Faktoren ab und ist deshalb sehr ungleichmäßig. Infolgedessen gibt es große Meeresregionen, in denen der Mangel eines oder mehrerer Nähr- oder Spurenstoffe wie Nitrat oder Eisen das Algenwachstum begrenzt. Hier setzen biologische Verfahren zur Kohlenstoffeinlagerung in den Ozean an: Durch Düngung soll das Algenwachstum angeregt werden, so dass die Meere mehr CO2 aufnehmen.

In großen Teilen des Nord- und äquatorialen Pazifiks sowie des Südlichen Ozeans herrscht Eisenmangel, während andere Nährstoffe wie Nitrat und Phosphat ausreichend vorhanden sind. Deshalb formulierte der Ozeanograf John Martin (1935-1993) schon vor mehr als 20 Jahren provokant: "Gebt mir einen halben Tanker Eisen, und ich gebe euch die nächste Eiszeit."

Freilandexperimente bestätigten zwar den grundsätzlichen Wirkungsmechanismus, aber nicht das von Martin behauptete Potenzial. Im Südlichen Ozean gibt es in der Nähe von Inseln auch natürliche Eisendüngung durch eisenhaltiges Gestein. Tatsächlich wird dort mehr Kohlenstoff durch Algen gebunden und in die Tiefe befördert als im nicht gedüngten Umgebungswasser.

Extrapoliert man diese Ergebnisse in Modellen auf den gesamten Südlichen Ozean, könnte dieser jährlich maximal fünf Gigatonnen Kohlendioxid zusätzlich aufnehmen, was etwa 15 Prozent der momentanen anthropogenen CO2-Emissionen entspräche. Da sich die Düngung auf das gesamte marine Ökosystem auswirken dürfte, ist allerdings noch unsicher, wie sie die Nahrungskette des Meeres und seine Produktivität beeinflusst. Außerdem entsteht bei der mikrobiellen Zersetzung des zusätzlich organisch gebundenen Kohlendioxids als Nebenprodukt Lachgas, das etwa zehn Prozent des Düngungseffekts wieder aufhebt.

Grundsätzlich birgt die künstliche Verstärkung der Fotosynthese ein relativ hohes Risiko unerwünschter Nebeneffekte, weil biologische Kreisläufe in aller Regel ziemlich empfindlich auf Eingriffe reagieren und besonders in ökologischer Hinsicht oft erst ansatzweise verstanden sind. Chemische CDR-Methoden sind in dieser Hinsicht leichter überschaubar. Sie zielen darauf ab, die natürliche Verwitterung zu beschleunigen, bei der Gesteine mit Kohlendioxid aus der Luft reagieren. Im einfachsten Fall kann man Kalk- oder Silikatgestein zermahlen und den Staub an Land - vorzugsweise in feuchtwarmen tropischen Gebieten - oder über dem Meer ausstreuen. Theoretisch haben solche Maßnahmen ein recht hohes Potenzial, und die zu Grunde liegenden chemischen Reaktionen sind gut bekannt. Außerdem würde der Ozeanversauerung entgegengewirkt. Die praktische Hürde liegt bei den logistischen Anforderungen und den Kosten. Für einen nennenswerten Effekt wäre sehr viel Gestein abzubauen und zu zerkleinern.

Der Lufthülle ähnlich große Mengen an CO2 zu entziehen wie bei der Eisendüngung, würde bergbautechnische Aktivitäten in einem Umfang wie bei der Gewinnung fossiler Brennstoffe erfordern. Ein weiterer Vorschlag ist das maschinelle Filtern von CO2 aus der Atmosphäre. Dazu leitet man Luft über einen Stoff, der selektiv Kohlendioxid adsorbiert. Bei seiner anschließenden Regeneration wird reines CO2 frei, das sich etwa an Gewächshäuser oder die Industrie verkaufen ließe. Diese Anlagen funktionieren für das Sorptionsmittel als geschlossene Kreislaufsysteme, benötigen zum Substanztransport und zur Regeneration aber Energie. Wird dieser Energiebedarf aus fossilen Brennstoffen gedeckt, könnte das Verfahren sogar mehr Kohlendioxid produzieren, als es der Atmosphäre entzieht.

Sinnvoll erscheint sein Einsatz daher nur bei Verwendung CO2-neutraler Energiequellen, die sonst nicht nutzbar wären. Generell ist das Abtrennen von Kohlendioxid aus der Luft derzeit noch keine kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Emissionskontrolle.

Lösung für das "grüne Paradoxon"

Bis zu einem gewissen Grad gilt das für alle diskutierten CDRMaßnahmen: Sie bieten, was ihr Potenzial und ihre Kosten angeht, meist kaum Vorteile gegenüber Bemühungen, den Ausstoß von CO2 zu verringern. Allerdings vermeiden sie bei einseitiger Emissionskontrolle durch nur wenige Länder einen negativen Effekt, den der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn als das "grüne Paradoxon" bezeichnet hat. Wenn nämlich einzelne Staaten auf eigene Faust ihren Verbrauch an fossilen Brennstoffen drosseln, lässt die dadurch verringerte Nachfrage deren Weltmarktpreis sinken. Dadurch können andere Länder, die sich nicht an der Emissionskontrolle beteiligen, ihren Verbrauch ausweiten, so dass die CO2-Emissionen insgesamt gleich bleiben. Bei CDR-Maßnahmen tritt dieser Effekt nicht auf, weil sie keinen Einfluss auf die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen haben.

Wie diese Überlegungen zeigen, eröffnet das Climate Engineering zwar neue Möglichkeiten für die Klimapolitik, könnte aber die Anstrengungen für eine weltweite Emissionskontrolle torpedieren. Bei CDR-Maßnahmen ist diese Gefahr geringer. Selbst wenn sie die Bemühungen um eine Verringerung des CO2-Ausstoßes beeinträchtigen, reduzieren sie dennoch im Endeffekt die Menge des Treibhausgases in der Atmosphäre. Anders verhält es sich bei RM-Eingriffen. Sie machen einen weiteren Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration und damit eine Verschärfung der ursächlichen Problematik wahrscheinlich. Eigentlich sollten sie einen Ausweg aus den bisher wenig erfolgreichen Bemühungen um eine international verbindliche Vereinbarung zur wirksamen Emissionskontrolle bieten. Stattdessen ergibt sich aus ihnen ein neues Dilemma für den Klimaschutz.

Drohen irgendwann Kipppunkte im Klimasystem überschritten zu werden, gibt es für eine schnelle Abkühlung praktisch keine Alternative zu RM-Eingriffen in die Strahlungsbilanz. Sind aber funktionierende RM-Technologien für die Zukunft zu erwarten, weil wir sie heute erforschen, sinkt der Anreiz, durch entschiedene Emissionskontrolle dafür zu sorgen, dass wir sie nicht nutzen müssen.

Dieses Dilemma zeigt, wie schwierig es ist, die Erforschung des Climate Engineering in den Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz aufzunehmen. Die Berücksichtigung von RM-Technologien bringt uns womöglich auf einen ganz anderen Emissionspfad - mit gravierenden, unkalkulierbaren Folgen.

Auf der anderen Seite sind die Unsicherheiten über den Klimawandel immer noch so groß, dass es genauso riskant wäre, diese Technologien nicht zu erforschen. Spinnt man derartige Überlegungen weiter und bezieht auch die soziale, politische, rechtliche und ethische Dimension mit ein, wird schnell deutlich, dass sich die Bewertung des Climate Engineering nicht auf die naturwissenschaftliche Machbarkeit beschränken darf, sondern eine umfassende Betrachtung der Auswirkungen auf unsere Gesellschaft erfordert. Es geht nicht allein darum, was wir tun können, sondern auch, was wir tun wollen. Fest steht nur, dass wir nicht nichts tun können.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.