Küstenschutz: Bröckelnde Bastion

"Oh, ich hab solche Sehnsucht/Ich verliere den Verstand/Ich will wieder an die Nordsee/Ich will zurück nach Westerland", so sang einst augenzwinkernd die deutsche Punkrock-Band "Die Ärzte" in ihrer erfolgreichen Hommage auf die Insel Sylt. Eine Sehnsucht, die sie mit vielen Menschen teilen, gilt doch das sandige Eiland als hochpopuläre Urlaubsdestination an Schleswig-Holsteins Gestaden. Wind und Wellen untergraben jetzt aber das Inselfundament wie seit Jahren nicht mehr.

© Esa (Ausschnitt)

© Ingo Ludwichowski/ Nabu Schleswig-Holstein (Ausschnitt)

Strandspaziergang – im Winter 2007 nicht möglich | Strandspaziergang – im Winter 2007 nicht möglich: Die Stürme der vergangenen Monate haben den Strand vor den Dünen komplett abgetragen, sodass er bei Hochwasser unter Wasser steht.

Der Puffer fällt aus

Damit fallen die Strände als Puffer aus, welche die nahen Dünen und damit schon den Inselkern schützen. Eigentlich rollen die Wellen auf den sanft ansteigenden Vordünen je nach Wetterlage mehr oder weniger gemächlich aus und brauchen dabei zumindest einen Großteil ihrer Energie auf. Folglich erodieren sie die anschließenden Hauptdünen kaum mehr, das Innere Sylts bleibt unangetastet. Nun aber können die Wellen bei Hochwasser ungehindert auflaufen, die Dünen an ihrem Fuß untergraben, bis sie einstürzen, und schließlich das nachrutschende Material ins Meer schleppen. Mehrere Sandkliffabbrüche wurden bereits gemeldet. Auf Dauer könnte dieser an und für sich natürliche Prozess Sylt an bestimmten Schwachstellen, etwa im Bereich der Nord- wie der Südspitze, zerbrechen und ihre berühmte Silhouette nachhaltig verändern oder sogar die Insel ganz zerstören. Damit würde ein weiteres Relikt der früheren Westküste Schleswig-Holsteins verschwinden. Denn das Eiland entstand erst durch die großen Sturmfluten von 1362 und 1634 – die Großen Mandränken –, als die Nordsee große Teile der Marschen dauerhaft überflutete und Sylt so vom Festland trennte.

© Ingo Ludwichowski/ Nabu Schleswig-Holstein (Ausschnitt)

Sylter Sanddünen | Sylter Sanddünen – hier die Sicht vom Inselinneren: Bei Hochwasser nagt das Wasser nun an der Substanz Sylts – manches Sandkliff bröckelt schon bedenklich.

Und diese Barriere ist auch dringend nötig. Denn wie Probst und Schultz unisono erklären, kann dem gegenwärtigen Treiben eigentlich nur tatenlos zugesehen werden: "Wegen der laufenden Sturmsaison sind keine technischen Sandvorspülungen bis zum Frühjahr möglich." Jeder weitere Sturm kostet substanzielles Sandmaterial. Peter Harry Carstensen, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat deshalb bereits versprochen, die finanziellen Mittel für den Erhalt Sylts in diesem Jahr zu verdoppeln: Statt etwa 3,5 Millionen Euro sollen nun 7 Millionen Euro aufgewendet werden, um das Eiland über den Sommer hinweg erneut winterfest zu machen.

Gesetzliche Verpflichtung zum Inselschutz

© Ingo Ludwichowski/ Nabu Schleswig-Holstein (Ausschnitt)

Land unter | Bei weiteren Sturmfluten in diesem Winter droht nun auch Sylt Land unter wie hier der Hamburger Hallig.

Außerdem diene Sylt als Bollwerk für die dahinter liegende Festlandsküste sowie das schützenswerte Wattenmeer, ergänzt Stefanie Schultz. Ginge die Insel verloren, könnte sich die Nordsee die wertvollen Schlickflächen und Salzwiesen des Nationalparks Stück für Stück holen, die Sicherheit der Festlandsbewohner und ihrer Infrastruktur gefährden und damit die aufzuwendenden Kosten für den Erhalt der Küste vervielfachen.

© Ingo Ludwichowski/ Nabu Schleswig-Holstein (Ausschnitt)

Überschwemmte Salzwiesen | Durch den Meeresspiegelanstieg könnten Teile des Wattenmeers zerstört und angrenzende Salwiesen dauerhaft überflutet werden.

Die Folgen für die Umwelt halten sich dabei trotz der voluminösen Eingriffe in einem verhältnismäßig kleinem Rahmen, wie Ingo Ludwichowski vom schleswig-holsteinischen Landesverband des Naturschutzbundes (NABU) anmerkt. Dennoch sind die Entnahmen aus den Sanddepots nicht ganz unkritisch, da sie einen Eingriff ins Ökosystem darstellen, auch wenn dieses nicht zu den artenreichsten der Nordsee zählt. Sorgen bereiten ihm neben den direkten mechanischen Belastungen vor allem das aufgewirbelte Sediment, welches das Wasser trübt und weitere Lebensräume unter Umständen unter Sand erstickt. Dennoch, so betont Ludwichowski, sei diese Methode die verträglichste Form des Küstenschutzes und werde auch von Wissenschaftlern empfohlen – zumal vor Sylt stets natürlich Sand ins Meer gelangt.

Sandvorspülungen ohne Alternative

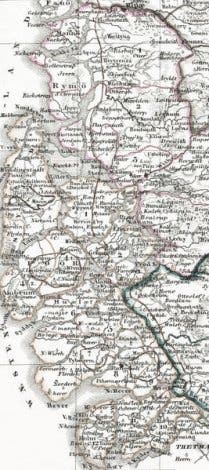

© (Ausschnitt)

Nordfriesland im 13. Jahrhundert | Diese Karte zeigt Nordfriesland im 13. Jahrhundert als Sylt noch Bestandteil des Festlands war. Erst große Sturmfluten ertränkten das Hinterland der Insel und isolierten sie damit. Neue Orkane könnten die Insel unter Umständen zerbrechen.

© Ingo Ludwichowski/ Nabu Schleswig-Holstein (Ausschnitt)

Hamburger Hallig | Das Besucherzentrum des NABU auf der Hamburger Hallig liegt auf einer Warft, ansonsten würde es bei Sturmfluten ständig unter Wasser gesetzt – eine traditionelle Schutzvorrichtung an der nordfriesischen Küste.

Nicht so entspannt ist Ingo Ludwichowski: "Wir befürchten durch den Meeresspiegelanstieg allgemein eine Flächenkonkurrenz, die zu Lasten des Naturschutzes gehen könnte." Was passiert beispielsweise mit dem Wattenmeer, wenn die Sedimentzufuhr nicht mehr Schritt hält mit der sich ausdehnenden Nordsee? Wo könnte oder müsste am Festland zurückgedeicht werden, um Verluste weiter seewärts auszugleichen und zu verhindern, dass das Meer direkt auf die Küste prallt? Alles Fragen, die mit Sicherheit ebenso heftige Emotionen hervorrufen dürften, wie die von Experten vorgeschlagenen Baubeschränkungen an der Westküste Sylts. Sie sollen gewährleisten, dass die Siedlungen nach und nach in Richtung der geschützteren Ostküste verlagert werden. Denn eines ist sicher: Wind und Meer werden die Insel weiter in ihrem Sinne bearbeiten – allen menschlichen und technischen Anstrengungen zum Trotz.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.