Hirnforschung: Die unterschätzte weiße Hirnmasse

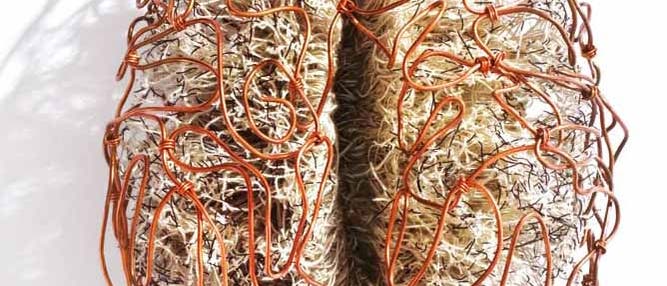

In der grauen Substanz – der Hirnrinde mit den berühmten "kleinen grauen Zellen", wie es nicht ganz korrekt heißt – spielen sich die mentalen Verrechnungsprozesse ab. Dort stecken auch die Gedächtnisinhalte. Denn in der Hirnrinde, dem Kortex, befinden sich die Entscheidungsträger: die Zellkörper der eng untereinander vernetzten Nervenzellen oder Neurone. In der Tiefe aber liegt die weiße Substanz. Sie macht beim Menschen fast die Hälfte des Gehirns aus, mehr als bei jedem anderen Lebewesen. Diese weiße Hirnmasse besteht großenteils aus Millionen langer Verbindungskabel. Jedes davon enthält einen Nervenzellausläufer, der Signale zu anderen Neuronen weiterleitet – ein so genanntes Axon. Viele dieser Axone sind mit fetthaltigem, weißlichem Myelin umwickelt, auch als Myelin- oder Markscheide bezeichnet. Wie in einem Telefonnetz verlaufen diese Kabel in Bündeln und Strängen, die sich dann wieder teilen und Neurone verschiedener, oft entfernter Hirnorte miteinander verbinden.

Früher hatten Neurowissenschaftler an der weißen Substanz wenig Interesse. Sie glaubten, die Myelinscheide diene bloß zur elektrischen Isolierung, und die Nervenzellausläufer seien kaum mehr als passive Leitungsbahnen. Deswegen drehten sich Theorien zum Lernen, zum Gedächtnis oder zu psychischen Störungen hauptsächlich um das molekulare Geschehen einerseits in den Neuronen selbst, andererseits an den Synapsen, den winzigen Kontaktstellen zwischen Nervenzellen.

Inzwischen merken die Forscher, dass sie die weiße Substanz unterschätzt haben. Den Informationsaustausch zwischen den Hirnregionen beeinflusst sie stärker als gedacht. So kann geistige Betätigung des Gehirns ihre Menge steigern. Umgekehrt gehen manche Hirnstörungen mit einem Myelinmangel einher. Studien zeigen auch, dass die weiße Hirnmasse zunimmt, wenn jemand etwas neu lernt oder viel übt, etwa ein Musikinstrument. Sicher – die mentalen Operationen für Denken und Verhalten führt die graue Substanz durch. Aber die weiße Substanz des Gehirns dürfte die Verstandesarbeit, die soziale Kompetenz und den Lernerfolg viel stärker mitbestimmen als früher vermutet. Mit ihrem Verhalten können wir nun auch besser als bisher erklären, warum ältere Menschen nicht mehr so leicht Neues lernen.

Mehr als nur Kabelsalat

Seit jeher gab das Myelin der Wissenschaft Rätsel auf. Schon lange hatten mikroskopische Untersuchungen gezeigt, dass die extrem langen, dünnen Ausläufer von Nervenzellen – die Axone – oft in einen fetthaltigen, weißlich erscheinenden Mantel gehüllt sind. Doch glaubten die Forscher zunächst, diese Myelin- oder Markscheide diene allein der elektrischen Isolierung – ähnlich wie der Gummiüberzug bei einem Kupferkabel. Nur – wieso war der Mantel mancher Axone dicker, der anderer dünner, und wieso waren viele Fasern, besonders die dünneren, so gut wie nackt? Und wozu wies die Myelinscheide ungefähr alle Millimeter eine kleine Lücke auf, Ranvier-Schnürring genannt?

Erst viel später stellte sich heraus, dass Nervenimpulse an einem myelinisierten Axon grob gesagt 100-mal schneller vorwärtskommen als an einem nackten. Denn Myelin umwickelt die Nervenfaser zwischen den Lücken tatsächlich wie ein Isolierband, und zwar mit bis zu 150 Schichten. Dank dieser Hüllschicht springt das elektrische Signal regelrecht von einem Schnürring zum nächsten. Dieses Prinzip gilt im Gehirn ebenso wie bei Nervenfasern, die sich durchs Rückenmark oder in die Extremitäten ziehen...

Schreiben Sie uns!

3 Beiträge anzeigen