Lexikon der Psychologie: Angst

Essay

Angst

Wolfgang Tunner

Definition

Der Tod ist uns gewiß, wenn auch nicht sogleich, während wir dies lesen. Auch die Angst vor dem Sterben ist durch Aufschub und Tröstung gemildert (Todespsychologie). Gefahr jedoch bleibt und ist auch für den, der den Tod wünscht, mit leiblichen Schmerzen (Schmerz) verbunden. Das Wort Angst kommt von αγχω und bedeutet drosseln, würgen; lateinisch angor Beklemmung, angustia Enge. Furcht und Angst sind einander ähnlich, aber nicht identisch, auch wenn die Alltagssprache sie meist gleichbedeutend verwendet. Furcht gilt als klar auf eine äußere Gefahr hin ausgerichtet. Angst ist unbestimmt. Der bloße Anblick einer Schlange kann Furcht auslösen. Aber schon ihre unbestimmte Bewegung und vor allem die Vorstellung, was sie alles tun könnte, ist mit einem Gefühl verbunden, für das der Begriff Angst zutreffender erscheint als der Begriff Furcht. In einigen Gefühlstheorien wird Furcht als Basisemotion bezeichnet (Emotion), während Angst als Kombination der Furcht mit anderen Grundgefühlen wie beispielsweise Neugierde, Überraschung, Kummer, Wut und Scham verstanden wird (Izard, 1981). Nach der seit Wilhelm Wundt üblichen Beschreibung von Gefühlen in den Dimensionen Lust – Unlust, Erregung – Beruhigung, Spannung – Lösung befinden sich Angst und Furcht bei Unlust, Erregung und Spannung. Während in der Philosophie seit Kierkegaard Angst als Grundstimmung menschlicher Existenz überhaupt aufgefaßt wird, suchen psychologische Untersuchungen ihre Ursachen zu spezifizieren und ihre Merkmale auf vier Ebenen zu beschreiben: als sprachliche Aussage, körperliche Erregung, offenes motorisches Verhalten und als mimischen und gestischen Ausdruck. Diese Bereiche können relativ unabhängig voneinander agieren, so daß Angst beispielsweise körperlich stark, verbal aber nur schwach zum Ausdruck kommt. Außerdem kann es, wie bei körperlicher Erstarrung oder bei Ohnmacht, vor Angst und Schreck zu extremen Formen der Desaktivierung kommen.

Angsterleben

Im Erleben der Angst ist die Erwartung der Bedrohung und die Ungewißheit über Art, Ausmaß und Zeitpunkt der Gefahr kennzeichnend. Dabei werden gefühlsmäßige und kognitive Vorgänge unterschieden. Gefühlsmäßige beziehen sich vorwiegend auf Körperempfindungen wie Spannung, Enge, quälende Unruhe, aber auch Verzweiflung, Entsetzen und Grauen. Kognitive Merkmale sind Befürchtungen und Sorgen, die sich mit Zwängen (Zwang) und Zweifeln sowie unkontrollierbar erscheinenden Ereignissen befassen. Je nach dem Inhalt solcher Befürchtungen wird dann beispielsweise von Sozialangst, Leistungsangst oder Katastrophenangst gesprochen. Subjektive Vorgänge, die mit Fragebögen erkundet werden, ergeben im allgemeinen verschiedene, voneinander relativ unabhängige Faktoren der Angst. Cattell bezeichnet sie als hoher andauernder Spannungszustand, Neigung zu Schuldgefühlen und Besorgtheit, geringe emotionale Stabilität, geringes Vertrauen in die eigene Selbstkontrolle, Mißtrauen, Eifersucht und Abwehrhaltung sowie Schüchternheit und allgemeine Empfindlichkeit. Unterschieden wurde auch zwischen vorübergehender Angst und überdauernder Ängstlichkeit. Ob und in welcher Stärke bestimmte Ereignisse Angst auslösen, ist demzufolge von der allgemeinen Bereitschaft, ängstlich zu sein, abhängig.

Körperliche Merkmale, Motorik und Ausdruck

Körperlich zeigen Furcht und Angst Veränderungen in allen Organen. Besonders betroffen sind Teile des autonomen und des endokrinen Systems (Nervensystem, Psychoneuroendokrinologie). Der Organismus ist auf Abwehr eingestellt. Muskelspannung, Puls und Blutdruck steigen an, die Atmung wird beschleunigt, die periphere Durchblutung sinkt, die Pupillen erweitern sich, die Schweißabsonderung ist erhöht, und die Hautoberfläche kühlt ab. Es zeigen sich jedoch große interindividuelle Unterschiede in den Reaktionen. Während beispielsweise die eine Person sich muskulär stark verkrampft, reagiert eine andere mit Beschleunigung der Atemtätigkeit. Es scheint also jede Person ihr eigenes physiologisches Reaktionsmuster der Angst zu besitzen. Das Bestreben, Charakteristika der Furcht und Angst auf körperlicher Ebene zu beobachten, führt in die Neurophysiologie dieser emotionalen Vorgänge (Birbaumer & Schmid, 1996). Das offene motorische Verhalten (Psychomotorik) ist normalerweise auf die Abwehr und Beseitigung der Gefahr gerichtet. Das kann durch Flucht oder durch aktive Überwindung der Ursache geschehen. Oft zeigt sich dabei der Konflikt, welches Vorgehen man wählen soll. So entstehen mitunter komplizierte Vermeidungs- und Angriffsstrategien in Form von zwanghaften Ritualisierungen, unterwürfigem Verhalten oder unverhersagbaren Attacken. In der Mimik sind Furcht und Angst, falls sie hier überhaupt zum Ausdruck kommen und nicht bewußt verfälscht werden, gut zu erkennen. Die Augenbrauen sind hochgezogen, an der Stirn entstehen horizontale Falten. Die Augen sind dabei weit geöffnet, das Oberlid gehoben und das Unterlid horizontal gespannt. Der Mund ist meist offen, und die Lippen sind straff. Das Ausmaß, in dem die Mundwinkel zurückgezogen und die Lippen über die Zähne gespannt werden, gilt als sicherster Hinweis auf intensive Angst.

Entwicklung und Konsequenzen

Einen großen Bereich der Angstmessung nehmen Testuntersuchungen ein, bei denen die Wirkung der Angst auf Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis und Feinmotorik (Psychomotorik) geprüft wird. Dem Yerkes-Dodson-Gesetz entsprechend, zeigen die Ergebnisse eine umgekehrte U-förmige Beziehung zwischen Erregung und Leistung: Bei sehr niedriger und sehr hoher Erregung sind die Ergebnisse schlechter als bei mittleren Graden. Ein gewisses Maß an ängstlicher Anspannung ist also der Leistung förderlich. Es erhöht die Aufmerksamkeit, die dem Interesse entspricht, das für das Gelingen der Leistung erforderlich ist. Als typische Auslöser der Angst gelten unter bestimmten Bedingungen Dunkelheit, der Blick in einen Abgrund, aggressive Szenen, fremde Personen, manche Tiere sowie unbekannte Geräusche. Vor allem die Kombination solcher Ereignisse löst bei den meisten Menschen Angst aus. Es wird daher eine von der Evolution (Evolutionspsychologie) bedingte Bereitschaft, auf diese Reize mit Furcht zu reagieren, angenommen, derzufolge auch eine erbliche Variation für diese Neigung bestehen müsse (LeDoux, 1998).

Angst wird nicht generell vermieden. Bisweilen suchen Menschen sich ihr auszusetzen, so daß von Angst-Lust die Rede sein kann. Schauerromane, Gruselfilme, Geisterbahnen sind zur Unterhaltung da, und Berichte von Unfällen, Kriegsgreueln und Naturkatastrophen gehören zur alltäglichen Bild- und Zeitungsinformation, die mit neugieriger Anteilnahme aufgenommen wird. Auch die aberwitzigen Hasardspiele und Mutproben, bei denen die Lust, die Gefahr herauszufordern, der Zweck zu sein scheint, gehören zur Ambivalenz, die für den Gefühlskomplex Angst charakteristisch sein kann. Entwicklungspsychologische Untersuchungen (Entwicklungspsychologie) haben gezeigt, daß die Wirkung typischer Auslöser für Furcht und Angst von Entwicklung und Reifung abhängig ist. So tritt beispielsweise Angst vor fremden Personen meist erst zwischen dem sechsten und neunten Lebensmonat auf. Furcht vor Tieren und vor Dunkelheit wird gewöhnlich erst nach etwa anderthalb Lebensjahren beobachtet. Sobald Kinder über ihre Ängste Mitteilung machen können, werden Geschlechtsunterschiede (Geschlechterforschung) festgestellt. Mädchen berichten im allgemeinen über stärkere Ängste als Jungen. Allerdings beweisen diese Aussagen nicht, daß Mädchen auch wirklich mehr Angst empfinden als Jungen. Die Fragen, die bei solchen Untersuchungen gestellt werden, haben für die beiden Geschlechter unterschiedlichen Aufforderungscharakter und werden daher auch unterschiedlich beantwortet. Für einen Jungen ist es im allgemeinen schwieriger als für ein Mädchen, Angst zuzugeben. Die Verleugnung von Angst gehört eher zur sozialen Rolle der Jungen als zu der der Mädchen.

Klinik der Angst

Viele Ängste entstehen im Laufe des Lebens durch individuelle Lernprozesse, werden aber auch wieder durch Lernprozesse (Lernen) abgebaut. Die traditionelle Erklärung für einen solchen erfahrungsbedingten Einfluß auf die Angst ist die Konditionierung (Reiz-Reaktions-Lernen) und das instrumentelle Lernen von Abwehrreaktionen, wie es in der Zwei-Faktoren-Theorie formuliert wurde. Zuerst kommt es entweder zu einem starken traumatischen oder zu einer Vielzahl von subtraumatischen Ereignissen, die mit bestimmten Personen, Tieren oder situativen Bedingungen verbunden sind. Die Flucht- und Vermeidungsreaktionen, die auf diese angstauslösenden Ereignisse ausgebildet werden, reduzieren zwar die aktuelle Angst und schützen vor weiteren aversiven Stimulationen, können aber auch Lernprozesse zur dauerhaften Überwindung der Angst verhindern. Sowohl für die Entstehung von Angst als auch für ihre Überwindung spielt dabei neben der direkten Erfahrung das Lernen durch Beobachtung (Modell-Lernen), wie andere Personen sich verhalten, eine wichtige Rolle. Kinder von Eltern, die vor bestimmten Situationen starke Ängste zeigen, neigen dazu, diese Ängste ebenfalls zu entwickeln. Auch von der psychoanalytischen Angsttheorie (Psychoanalyse) werden verschiedene Phasen der Entstehung angenommen: Zuerst findet ein traumatisierendes Ereignis statt, darauf folgt die Bereitschaft zur Flucht und ihre Aktualisierung, die mit entsprechenden Risiken der Gefährdung verbunden ist, und schließlich kommt es zur Abwehr oder Bewältigung dieser Gefahren.

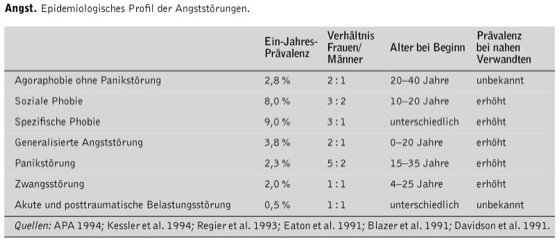

Zu den Angststörungen (s. Abbildung ) zählen in der klinischen Klassifikation Phobien, generalisierte Angststörungen, Panikattacken, Zwangsstörungen und posttraumatische Belastungsstörungen (Psychotraumatologie). Die Merkmale dieser Störungen sind starke Angstgefühle in Verbindung mit der Meidung von Situationen, die diese Gefühle auslösen. Da die aktuelle Gefahr der Anlässe jedoch in keinem rechten Verhältnis zur Stärke der Angst steht, sind solche Ängste Gegenstand von Therapie (Psychotherapie).

Behandlung klinisch relevanter Ängste

Die Erkenntnis, daß genetische Dispositionen zwar für die Emotion Angst selbst und für bestimmte ihrer Auslöser bestehen, bei der Entstehung, Aufrechterhaltung und Überwindung der Angst jedoch Lernprozesse eine wichtige Rolle spielen, hat für die psychologische Behandlung der Angst entscheidende Bedeutung. Die Behandlung erfolgt heute vorwiegend mit Methoden, die in einer direkten oder vorgestellten Konfrontation (Konfrontationstherapie) mit den Auslösern der Angst unter optimalen Lernbedingungen zu ihrer Überwindung bestehen. Geübt werden körperliche Entspannung, ermutigende Selbstinstruktionen, Fähigkeiten zur Kommunikation und generelle Vorgehensweisen zur Lösung von Konflikten. Nicht die Angst als solche wird dabei als Störung aufgefaßt, sondern ihre starke Bindung an aktuell relativ harmlose Inhalte. Die generelle Reduktion oder Beseitigung der Angst mit Drogen und Medikamenten allein ist daher kein therapeutischer Weg (Sucht). Angstmindernde Stoffe wie Sedativa und Tranquilizer lösen keine psychologischen Probleme, die mit der Genese und Aufrechterhaltung von Angststörungen verbunden sind. Was die Frage nach sogenannten unbewußten Angstgefühlen betrifft, so ist nicht das Gefühl als solches unbewußt, sondern bestimmte Gefühlsmerkmale oder die Beweggründe der Gefühle sind es, die unbewußt sein können. Die Beobachtungen der Angst am Einzelfall spiegeln die großen kollektiven Ängste der Geschichte wider, und es ist daher aufschlußreich, Querverbindungen von der Psychologie der Angst zur Geschichte der kollektiven Ängste unter politischen und wirtschaftlichen Bedingungen herzustellen (Delumeau, 1985). Angst ist, wie das Streben nach Sicherheit, für das menschliche Leben kennzeichnend. Sie ist mit der Gefahr und der Sterblichkeit des Menschen unabdingbar gegeben.

Literatur

Birbaumer, N. & Schmidt, R. F. (1996). Biologische Psychologie (3. Aufl.). Heidelberg: Springer.

Comer, R. J. (1995). Klinische Psychologie. Heidelberg: Spektrum.

Delumeau, J. (1985). Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Ängste in Europa des 14. bis 18. Jahrhunderts (Bd. 1 und 2). Hamburg: Rowohlt.

Izard, C. E. (1981). Die Emotionen des Menschen. Weinheim: Beltz.

LeDoux, J. (1998). Das Netz der Gefühle. München: Carl Hanser.

Abb. Angst: Epidemiologisches Profil der Angststörungen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.