Gravitationswellen: Neutronensterne beflügeln Kosmologie und Kernphysik

Es war wie ein Paukenschlag, als Astronomen am 17. August 2017 neben einem klaren Gravitationswellensignal zweier kollidierender Neutronensterne auch elektromagnetische Strahlung derselben Quelle registrieren konnten. Dieses Ereignis mit der Bezeichnung GW170817 markiert einen Meilenstein der so genannten Multimessenger-Astronomie, die bereits seit dem Jahr 1987 mit der gleichzeitigen Entdeckung von Licht und Neutrinos der Supernova SN 1987A zunehmend an Bedeutung in der Astrophysik gewinnt.

Inzwischen ist in der modernen Astronomie der Nachweis vieler Signalformen möglich: Neben elektromagnetischen Wellen, Neutrinos und kosmischer Strahlung spielen Gravitationswellen eine immer wichtigere Rolle. Mit ihrem direkten Nachweis im September 2015 hat eine neue Ära begonnen. Multimessenger-Astronomie bedeutet nun, alle diese verschiedenen Signaltypen einer einzigen Quelle sinnvoll miteinander zu verknüpfen. So können Forscher die physikalischen Vorgänge in unterschiedlichen astrophysikalischen Szenarien immer genauer entschlüsseln. Diese Arbeitsweise ähnelt stark derjenigen eines Detektivs, der einzelne Hinweise zum Tathergang zu einem plausiblen Gesamtbild zusammenfügt.

In den letzten Jahren hat die Multimessenger-Astronomie große Fortschritte gemacht – auch weil die Kommunikation der unterschiedlichen wissenschaftlichen Community, zum Beispiel von Kernphysikern, Astrophysikern, Astronomen und Kosmologen, durch interdisziplinäre Kooperationen gefördert wird und dadurch stark zunimmt. Das schnell wachsende Forschungsgebiet setzt internationale Zusammenarbeit von Wissenschaftlern unterschiedlicher Expertise voraus. Nur so können neue spannende Erkenntnisse gewonnen und noch offene Grundfragen der modernen Astrophysik beantwortet werden. Zwei dieser Fragen lauten: Wie schnell expandiert unser Universum? Und wie verhält sich Materie bei extrem hohen Dichten? Beides steht im Zusammenhang mit der Beobachtung eines hier präsentierten verschmolzenen Neutronensternpaars.

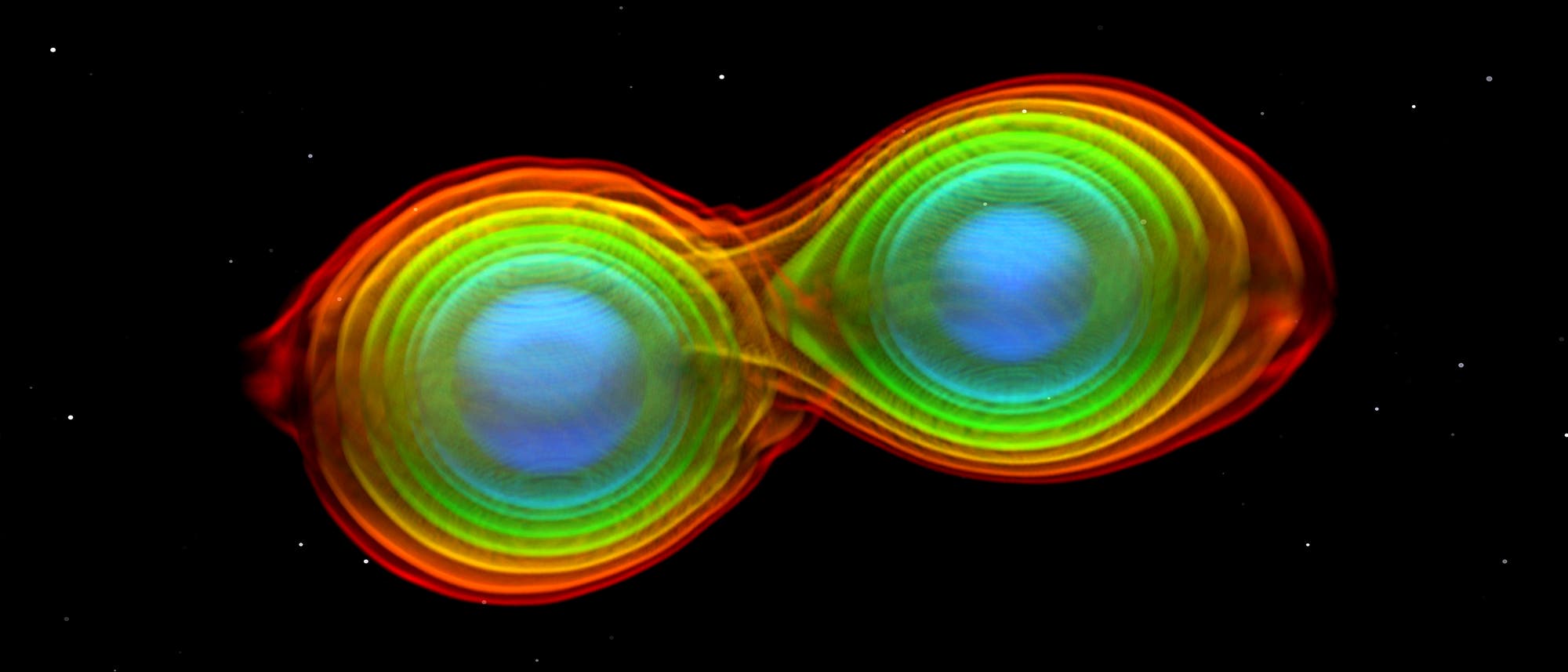

Diese exotischen Sterne sind die neutronenreichen Überreste von Supernova-Explosionen massereicher Sterne. Bei einer Masse zwischen etwa 1 und 2,5 Sonnenmassen besitzen Neutronensterne nur einen Radius von 10 bis 15 Kilometern. Das entspricht der Größe einer typischen Stadt, allerdings mit einer Masse von einer halben Million Erdmassen. Damit gehören die Sternüberreste zu den dichtesten und kompaktesten Objekten in unserem Universum. Übertrumpft werden sie nur von Schwarzen Löchern. Ein einziger Teelöffel mit Neutronensternmaterie besäße eine Masse von ungefähr einer Milliarde Tonnen. Befinden sich zwei solcher Neutronensterne in einem Doppelsternsystem und umkreisen einander, so senden sie kontinuierlich Gravitationswellen aus, winzige Schwingungen der Raumzeit, wie sie vor über 100 Jahren von Albert Einstein vorausgesagt wurden. Das Aussenden von Gravitationswellen verringert die Energie und den Drehimpuls des Systems, so dass sich die Neutronensterne kontinuierlich annähern. Dieser Vorgang dauert typischerweise viele hundert Millionen Jahre. Doch irgendwann kommen sich die Neutronensterne auf wenige Dutzend Kilometer nah und umkreisen sich kurz vor dem Zusammenstoß noch einige hundert Mal pro Sekunde. Dabei senden sie Gravitationswellensignale aus, die so stark sind, dass sie von den Gravitationswellendetektoren LIGO in den USA, Virgo in Italien und seit Kurzem auch KAGRA in Japan gemessen werden können. GW 170817 war das erste nachgewiesene Gravitationswellensignal von kollidierenden Neutronensternen überhaupt.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben