Meinung: Brauchen wir eine neue Evolutionstheorie?

Brauchen wir eine neue Evolutionstheorie?

Ja, unbedingt! – Kevin Laland und seine Kollegen

Nein, alles ist gut. – Gregory Wray, Hopi Hoekstra und ihre Kollegen

Ja, unbedingt!

Ohne Ausweitung der Evolutionstheorie vernachlässigen wir wichtige Prozesse, meinen Kevin Laland und seine Kollegen.

Schon Charles Darwin sprach von Evolution durch natürliche Selektion – ohne überhaupt von der Existenz der Gene zu wissen. Die heute gängige Evolutionstheorie fokussiert fast ausschließlich auf genetische Vererbung und Prozesse, welche die Häufigkeit der Gene beeinflussen.

Diese begrenzte Sichtweise wird aber zunehmend von neuen Erkenntnissen aus benachbarten Forschungsgebieten geschwächt. So kristallisiert sich langsam ein anderes Bild der Evolution heraus, bei dem auch Wachstums- und Entwicklungsprozesse der Organismen als Ursachen der Evolution auftreten.

Vor sechs Jahren trafen sich einige von uns zum ersten Mal und diskutierten über neue Ansätze. Inzwischen befassen wir uns als interdisziplinäres Team sehr intensiv mit einem weiter gefassten Rahmenwerk, genannt "Erweiterte Synthese in der Evolutionstheorie" (extended evolutionary synthesis [1], EES). Hierfür wollen wir Struktur, Prämissen und Vorhersagen erarbeiten. In der EES sollen wichtige Evolutions-Driver, die nicht auf Gene zurückzuführen sind, in das dichte Geflecht der Evolutionstheorie integriert werden.

Damit wird die EES ein ganz neues Licht auf die Evolution werfen. Wir glauben, Organismen bilden sich während der Entwicklung erst langsam heraus und sind nicht einfach durch ihre Gene vorprogrammiert. Lebewesen entwickeln sich nicht dergestalt, dass sie in eine vorgefertigte Umgebung passen. Vielmehr entwickeln sie sich zusammen mit ihrer Umgebung, in einem Prozess, der auch die Struktur ganzer Ökosysteme beeinflussen kann.

Wir stehen für eine Revision der Evolutionsbiologie, damit sie von den Erkenntnissen aller Disziplinen profitieren kann

Inzwischen fordern immer mehr Biologen, das Konzept der Evolutionstheorie anzupassen. Rückenwind hierfür kommt aus den Nachbardisziplinen, vor allem der Entwicklungsbiologie, aber auch der Genetik, der Epigenetik, der Ökologie und den Sozialwissenschaften [1,2]. Wir stehen für eine Revision der Evolutionsbiologie, damit sie uneingeschränkt von den Erkenntnissen dieser Bereiche profitieren kann. Und immer mehr Forschungsergebnisse untermauern unsere Position.

Allein die Erwähnung der EES führt aber oft schon zu emotionalen oder gar feindseligen Reaktionen von Seiten der Evolutionsbiologen. So wird häufig aus einer lebhaften Diskussion ein regelrechter Schlagabtausch mit Vorwürfen und Fehlinterpretationen. Vielleicht möchten die Evolutionsbiologen auch – gejagt vom Schreckgespenst des Intelligent Design – eine geschlossene Front gegenüber wissenschaftsfeindlichen Ansätzen bilden. Hinzu kommt die Sorge, man könne weniger Forschungsgelder und Anerkennung erhalten, wenn Outsider wie Physiologen und Entwicklungsbiologen in ihr Forschungsgebiet eindringen.

Mithin ist etwas ganz anderes noch wichtiger: Viele konventionell denkende Evolutionsbiologen untersuchen schon genau die Prozesse, die unserer Meinung nach mehr Beachtung bräuchten. Aber sie verstehen und interpretieren diese völlig anders als wir. Das ist kein Sturm im Wasserglas, sondern ein Kampf um die Seele der Evolution.

In diesem Statement hier legen wir die logische Basis der EES dar. Damit hoffen wir etwas Hitze aus der Diskussion zu nehmen und eine offene Debatte über grundlegende Ursachen des evolutionären Wandels anzuregen.

Kernaussagen

Das Herzstück der heutigen Evolutionstheorie wurde in den 1930er und 1940er Jahren geformt. Es kombiniert natürliche Selektion, Genetik und andere Aspekte in einem Gesamtmodell der Evolution. Die "Moderne Synthese" erlaubt eine mathematische Beschreibung des evolutionären Prozesses in Form von Häufigkeiten der Genvarianten in einer Population über die Zeit hinweg – beispielsweise die Ausbreitung der genetischen Resistenz der Kaninchen gegenüber dem Myxoma-Virus.

In den darauffolgenden Jahrzehnten wurden in der Evolutionsbiologie Konzepte integriert, die mit den Grundsätzen der Modernen Synthese vereinbar waren. Einer der Ansätze war die "Neutrale Theorie", in der die Bedeutung von Zufallsereignissen in der Evolution betont wird. Dennoch hält die Standardevolutionstheorie (SET) in weiten Teilen an den Prämissen der ursprünglichen Modernen Synthese fest und prägt auch weiterhin das Bild der Evolution in der Öffentlichkeit.

Der Ansatz der SET ist einfach: Eine neue Variante entsteht durch zufällige genetische Mutation, und die Vererbung ist an die DNA gekoppelt. Außerdem ist die natürliche Selektion die einzige Ursache für Adaptation, ein Prozess, der dazu führt, dass die Organismen gut in ihre Umwelt passen. So gesehen wird die Komplexität biologischer Entwicklung, also jene Veränderungen während Wachstum und Altern des Organismus, auf eine sekundäre, untergeordnete Rolle reduziert.

Unserer Ansicht nach schafft es dieser genzentrierte Ansatz nicht, die volle Bandbreite an Mechanismen der Evolution zu erfassen. Zum Beispiel fehlt der Einfluss der physischen Entwicklung auf die Entstehung von Variation ("developmental bias"). Außerdem fehlt der direkte Einfluss der Umwelt auf die Merkmale der Organismen (Plastizität), die Veränderung der Umwelt durch die Organismen selbst (Nischenkonstruktion) und die Weitergabe von mehr als nur den Genen über Generationen hinweg (extragenetische Vererbung). In der SET sind diese Phänomene einfach nur Folgen der Evolution. In der EES hingegen gelten sie auch als Ursachen.

Wertvolle Einblicke in die Ursachen der Adaptation und das Auftreten neuer Merkmale kommen aus dem Bereich der evolutionären Entwicklungsbiologie. Doch einige ihrer experimentellen Befunde lassen sich nur schwer in die SET integrieren. Besonders heikel ist die Beobachtung, dass ein Großteil der Variationen nicht zufällig geschieht, weil nämlich der Entwicklungsprozess einzelne Formen begünstigt [3]. Beispielsweise haben innerhalb einer Gruppe der Tausendfüßler alle der mehr als 1000 Arten eine ungerade Zahl an Beinsegmenten. Die Gründe dafür liegen im Mechanismus der Segmententwicklung [3].

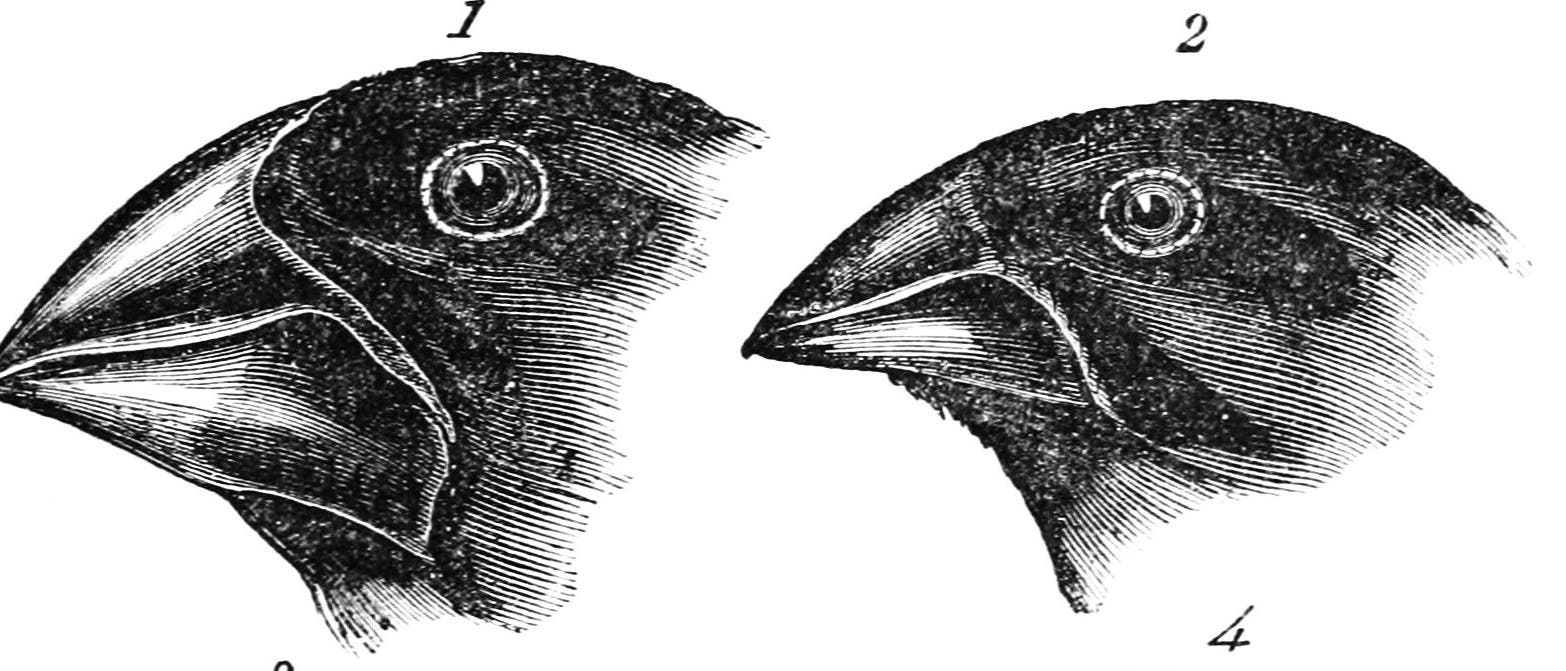

Wie sich Organismen an ihre Umgebung anpassen und in viele verschiedene Arten aufteilen, lässt sich unserer Meinung nach mit dem Konzept der eingeschränkten Entwicklungsrichtung ("developmental bias") erklären. So sind bestimmte Buntbarsche im Malawi-See untereinander enger verwandt als mit den Buntbarschen im Tanganjikasee, obwohl die Arten beider Seen auffallend gleiche Körperformen haben [4]. Dabei finden sich immer bei einigen Fischen große fleischige Lippen, bei anderen eine hervorspringende Stirn und bei wieder anderen kräftige Unterkiefer.

Oftmals tritt zuerst das Merkmal auf, gefolgt von Genvariationen, die das Merkmal zementieren, wenn auch erst Generationen später

Die SET erklärt solche Parallelen mit dem Phänomen der Konvergenz: Ähnliche Umweltbedingungen selektieren zufällige genetische Variationen, die zum vergleichbaren Ergebnis führen. Um damit unabhängig voneinander entstandene, parallele Formen zu erklären, muss von einer außergewöhnlichen Koinzidenz ausgegangen werden. In einer etwas lapidareren Hypothese wirken "developmental bias" und natürliche Selektion zusammen [4,5]. Anstatt der Selektion freien Lauf über jegliche physische Möglichkeiten hinweg zu lassen, wird Selektion hier entlang spezifischer Routen geführt, die der Entwicklungsprozess eröffnet [5,6].

Um eine andere Art von Bias handelt es sich, wenn Individuen auf ihre Umgebung mit einer Formänderung reagieren – ein Phänomen, welches als Plastizität bezeichnet wird. Hierzu zählen beispielsweise Veränderungen der Blattform durch Salzwasser oder Chemikalien. Die SET betrachtet diese Plastizität lediglich als Feintuning oder Rauschen. In der EES hingegen gilt sie bereits als plausibler erster Schritt auf dem Weg zur Adaptation. Hierzu trägt hauptsächlich die Erkenntnis bei, dass die Plastizität den Organismen nicht nur erlaubt, mit neuen Umweltbedingungen zurechtzukommen, sondern auch für sie passende Merkmale zu generieren. Wenn die Selektion solche genetischen Varianten aufrechterhält, die sich noch an geänderte Bedingungen anpassen können, dann entsteht Adaptation vorwiegend durch die Akkumulation genetischer Variationen, die Merkmale nach ihrem ersten Auftreten stabilisieren [5,6]. Mit anderen Worten: Oftmals tritt zuerst das Merkmal auf, gefolgt von Genvariationen, die das Merkmal zementieren, wenn auch manchmal erst Generationen später [5].

Wie Beobachtungen an Fischen, Vögeln, Amphibien und Insekten zeigen, wird die Besiedelung neuer Lebensräume durch umweltinduzierte Adaptationen begünstigt und die Artenbildung gefördert [5,6]. Die am besten untersuchten Beispiele hierfür findet man bei Fischen, wie dem Stichling oder dem arktischen Saibling. Unterschiede in der Ernährung und den Lebensbedingungen am Boden oder im offenen Gewässer haben unterschiedliche Körperformen entstehen lassen, die ihrerseits zur reproduktiven Isolation führten – eine Stufe auf dem Weg zu neuen Arten. Die Anzahl der Arten in einer Abstammungslinie hängt nicht nur davon ab, ob zufällige genetische Variationen durch verschiedene Umweltbedingungen ausgesiebt werden. Sie beruht auch auf Entwicklungsmerkmalen, die zur "Evolvierbarkeit" der Linie beitragen.

Die SET betrachtet die Umwelt im Wesentlichen als "Hintergrundbedingungen", welche die Selektion induzieren oder modifizieren, aber selbst nicht Teil des evolutionären Prozesses sind. Die SET macht keinen Unterschied zwischen der Anpassung der Termiten an ihre selbst gebauten Erdhügel und der Anpassung von Organismen an Vulkanausbrüche. Für uns sind das zwei fundamental unterschiedliche Dinge7.

Vulkanausbrüche sind spezifische Ereignisse, die sich unabhängig von der Aktivität der Organismen ereignen. Im Gegensatz dazu bauen und pflegen Termiten ihre Behausungen in einer reproduzierbaren und zielgerichteten Art und Weise, die durch vorausgegangene Selektion entstanden ist und weitere Selektion anregt. Ganz ähnlich ist es bei Säugetieren, Vögeln und Insekten, die ihre Behausungen verteidigen, erhalten und verbessern: Das sind adaptive Reaktionen, die sich fortlaufend weiterentwickelt haben [7]. Diese "Nischenkonstruktion" wie auch der "developmental bias" implizieren, dass Organismen ihre eigene Evolution mitgestalten, indem sie systematisch ihren Lebensraum verändern und die Selektion beeinflussen [7].

Vererbung jenseits der Gene

Die SET hat lange Zeit Vererbungsmechanismen außerhalb der Gene als Spezialfälle betrachtet, allen voran das Beispiel der menschlichen Kultur. Die EES hingegen erkennt explizit an, dass Ähnlichkeiten zwischen Eltern und Kinder auch darauf zurückzuführen sind, dass die Eltern ihre eigene Entwicklungsumgebung auch für ihre Nachkommen aufbauen. Diese "extragenetische Vererbung" schließt die Weitergabe epigenetischer Marker ein, die als chemische Modifikationen zwar die DNA-Expression beeinflussen, aber nicht die DNA-Sequenz selbst. Dies betrifft die Fertilität, die Lebensdauer und die Widerstandskraft gegenüber Krankheiten quer durch alle Lebensgemeinschaften8. Die extragenetische Vererbung umfasst auch die Weitergabe des Sozialverhaltens von Tieren, wie etwa das Aufknacken von Nüssen bei Schimpansen oder das Migrationsverhalten von Riff-Fischen [8,9]. Sie betrifft auch veränderte Strukturen und Lebensbedingungen, welche die Organismen ihrer Nachkommenschaft auf Grund der Nischenkonstruktion hinterlassen – vom Biberdamm bis zum umgeackerten Erdboden bei Würmern [7,10]. Die Forschung der letzten zehn Jahre hat gezeigt, wie weit diese Art der Vererbung verbreitet ist, so dass sie nun auch Teil der allgemeinen Evolutionstheorie sein sollte.

Die EES ist längst keine Protestbewegung mehr

Mathematische Modelle der Evolutionsdynamik unter Einbeziehung der extragenetischen Vererbung führen natürlich zu anderen Voraussagen als Modelle ohne deren Berücksichtigung [7-9]. Mit Hilfe inklusiver Modelle lassen sich eine Reihe rätselhafter Phänomene erklären, wie zum Beispiel die rasche Kolonialisierung Nordamerikas durch den Hausfinken, die Anpassungsfähigkeit invasiver Pflanzen mit niedriger, genetischer Diversität und die Entstehung reproduktiver Isolation.

Solche Hinterlassenschaften können sogar makroevolutorische Muster generieren. So lassen Forschungsdaten beispielsweise darauf schließen, dass Schwämme den Ozean mit Sauerstoff versorgen und dadurch anderen Organismen die Grundlage für ein Leben auf dem Meeresboden schaffen [10]. Eine zunehmende Anzahl von Fossilen zeigt auch, dass die Vererbung von Modifikationen durch die Umgebung immer wieder die Evolution neuer Arten und Ökosysteme erleichtert hat, manchmal sogar erst Millionen von Jahre später [10].

Miteinander ist besser

Die erwähnten Erkenntnisse stammen aus verschiedenen Forschungsbereichen, passen aber mit erstaunlicher Kohärenz zusammen. So tritt Variation nicht zufällig auf, und die Vererbung ist mehr als nur die Weitergabe von Genen. Außerdem finden sich vielfältige Wechselwirkungen zwischen Organismen und ihrer Umgebung. Und nicht zuletzt ist die Entwicklung direkte Ursache der Adaptation und Artenbildung sowie der Geschwindigkeit und Art des evolutiven Wandels.

Die SET formuliert diese Phänomene auf eine Weise, die ihre Bedeutung unterhöhlt. So würden der Selektion durch den "developmental bias" Entwicklungszwänge auferlegt, was aber nur das Ausbleiben von Adaptation erklärt. In der EES hingegen werden entwicklungsbiologische Prozesse als kreatives Element angesehen. Sie setzten den Rahmen für die Ausprägung von Formen und Merkmalen und sind folglich mitverantwortlich für die Eigenschaften der Organismen.

Wissenschaftler aus der Physiologie und Ökologie bis hin zur Anthropologie wehren sich gegen die einschränkenden Prämissen des Rahmenwerks der Standardevolutionstheorie. Dabei ist ihnen gar nicht bewusst, dass sie mit ihren Ansichten nicht allein sind. Unserer Meinung nach regen verschiedene Blickrichtungen in der Wissenschaft die Formulierung alternativer Hypothesen an und stimulieren die empirische Arbeit. Die EES ist längst keine Protestbewegung mehr. Stattdessen bietet sie einen ernst zu nehmenden Rahmen, fördert nützliche Arbeiten und bringt die unterschiedlichsten Forscher unter dem Dach einer einheitlichen Theorie zusammen, um so einen konzeptuellen Wandel in der Evolutionsbiologie herbeizuführen.

---------

Nein, alles ist gut.

Die Evolutionstheorie nimmt neue Erkenntnisse durch ständige Synthese auf, meinen Gregory Wray, Hopi Hoekstra und ihre Kollegen.

Im Oktober 1881, nur sechs Monate vor seinem Tod, veröffentlichte Charles Darwin sein letztes Buch. Das Werk mit dem Titel "Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer" (The Formation of Vegetable Mould Through the Actions of Worms [11]) verkaufte sich schnell, denn Darwin hatte sich bereits durch seine vorausgegangenen Veröffentlichungen einen Namen gemacht. Nun widmete er den niederen Lebewesen ein ganzes Buch, unter anderem weil sie als Beispiel für einen interessanten Feedback-Mechanismus dienen: Regenwürmer sind daan angepasst, in einer Umgebung zu leben, die sie sich selbst schaffen.

Im Gespräch mit Gärtnern und in eigenen einfachen Experimenten erfuhr Darwin vieles über Regenwürmer. Er hatte die Begabung, aus jahrelang gesammelten Beobachtungen und Daten wichtige Erkenntnisse über evolutionäre Prozesse zu ziehen. Dabei bediente er sich so unterschiedlicher Gebiete wie der Landwirtschaft, der Geologie, der Embryologie und der Verhaltensbiologie. Seitdem orientieren sich jegliche Ansichten zur Evolution an Darwins Faible für wissenschaftliche Beweise und die Integration von Informationen verschiedener Forschungsgebiete.

In den 1920er Jahren setzte ein tief greifender Wandel im evolutionären Denken ein, als eine Hand voll Statistiker und Genetiker das Fundament für umfassende Veränderungen legten. Ihre Arbeit aus den Jahren 1936 bis 1947 gipfelte in der Formulierung der so genannten "Modernen Synthese", die Darwins Konzept der natürlichen Selektion mit der gerade aufkommenden Genetik und – in geringerem Maße – der Paläontologie und Systematik vereinigt. Damit legten sie die theoretische Grundlage für ein umfassendes und gründliches Verständnis von Adaptation und Artenbildung – zwei der fundamentalsten Prozesse der Evolution.

Seitdem haben Generationen von Evolutionsbiologen die Rahmenbedingungen der Modernen Synthese vielfältig modifiziert, korrigiert und erweitert. Wie Darwin nutzten auch sie die Erkenntnisse anderer Fachgebiete. Als Molekularbiologen die DNA zur materiellen Basis der Vererbung und Merkmalsvariation erklärten, wurde die Evolutionstheorie wesentlich erweitert. Die Erkenntnis, dass viele genetische Veränderungen gar keine Auswirkung auf die Fitness eines Organismus haben, brachte die Populationsgenetik einen großen Schritt weiter. Darüber hinaus führte die Entdeckung der scheinbar "eigennützigen" DNA zur Diskussion über Selektion auf der Ebene der Gene statt der Merkmale. Hinzu kam auch das Konzept der Verwandtschaftsselektion, das die Selektion von Merkmalen beschreibt, die Verwandte des Organismus beeinflussen [12].

Trotzdem behaupten manche Evolutionsbiologen, die gängige Theorie sei inzwischen schon viel zu starr um das Konzept der Gene herum zementiert. Genauer gesagt treten sie dafür ein, dass vier Phänomene bedeutende evolutionäre Prozesse sind: phänotypische Plastizität, Nischenkonstruktion, inklusive Vererbung und "developmental bias". Dem stimmen wir auch voll und ganz zu und wir beschäftigen uns selbst damit.

Allerdings müssen diese Prozesse unserer Meinung nach nicht dermaßen in den Fokus gerückt werden, dass die Einführung einer neuen Bezeichnung wie "Erweiterte Synthese in der Evolutionstheorie" gerechtfertigt ist. Im Folgenden skizzieren wir drei Gründe, weshalb die Themen bereits ausreichend Raum in der herkömmlichen Evolutionstheorie haben.

Neue Namen für alte Konzepte

Die von Laland und Kollegen favorisierten evolutionären Phänomene sind bereits gut in der Evolutionsbiologie verankert und liefern seit Langem wichtige Erkenntnisse. Allerdings gehen all diese Konzepte letztlich doch auf Darwin selbst zurück. Ein gutes Beispiel hierfür ist Darwins Forschung am Feedback-Mechanismus bei Regenwürmern im Rahmen ihrer Anpassung an ein Leben in der Erde.

Heutzutage bezeichnen wir das Phänomen als Nischenkonstruktion. Die neue Bezeichnung ändert aber nichts an der Tatsache, dass Evolutionsbiologen bereits seit mehr als einem Jahrhundert Feedback-Mechanismen zwischen Organismen und ihrer Umwelt erforschen [13]. So erstaunliche Adaptationen wie Termitenhügel, Biberdämme und das Balzverhalten der Laubenvögel waren lange Zeit im Fokus der Evolutionsstudien. Nicht weniger spektakulär sind Vorgänge, die nur unter dem Mikroskop oder auf molekularer Ebene zu erkennen sind. Hierzu zählen Viren, die Wirtszellen für ihre Fortpflanzung überfallen, oder das Phänomen des Quorum Sensing, eine Art Gruppendenken bei Bakterien.

Die gegenwärtige Evolutionstheorie ist alles andere als in der Vergangenheit verhaftet

Auch der Prozess der phänotypischen Plastizität hat die Evolutionsbiologen bereits in beachtlichem Maß beschäftigt. Es gibt zahllose Fälle, in denen die Umgebung die Variation von Merkmalen beeinflusst – angefangen beim Buntbarschkiefer, der seine Form ändert, sobald sich seine Nahrungsquelle wandelt, bis hin zur Blattmimikry von Insekten, die braun gefärbt sind, wenn sie in der trockenen Jahreszeit geboren werden, und grün, wenn es feucht ist. Der technologische Fortschritt der letzten 10 Jahre hat gezeigt, welche erstaunliche Plastizität der Genexpression als Antwort auf verschiedene Umweltbedingungen möglich ist. Mit dieser Einsicht lässt sich nun auch ihre materielle Basis besser verstehen. Gegenstand heftiger Diskussionen war auch das Buch [5] der Verhaltensbiologin Mary Jane West-Eberhard. Sie beschrieb darin, wie phänotypische Plastizität den genetischen Veränderungen im Rahmen der Adaptation vorausgeht.

Somit ist keines der von Laland und seinen Kollegen propagierten Phänomene in der Evolutionsbiologie vernachlässigt worden. Wie alle Ideen müssen sich jedoch auch diese als schlüssig, empirisch oder diskutabel erweisen. Die Prominenz der vier Phänomene in der Diskussion um die gegenwärtig gültige Evolutionstheorie spiegelt nur ihre Erklärungskraft wider, nicht mangelnde Beachtung.

Moderne Ausweitung

Dabei stellen die von Laland und seinen Kollegen favorisierten Phänomene nur vier Aspekte unter vielen anderen dar, die für zukünftige Fortschritte in der Evolutionsbiologie von Bedeutung sein könnten. Die meisten Evolutionsbiologen haben eine ganze Liste von Themen, die sie gerne ausführlicher behandelt sehen würden. Für die einen ist die Epistase, komplexe Interaktionen zwischen genetischen Varianten, bisher unterschätzt worden. Andere würden sich mehr für die kryptische genetische Variation einsetzen, also Mutationen, die sich nur unter bestimmten genetischen oder umweltbezogenen Bedingungen auswirken. Wieder andere würden die Extinktion, die Anpassung an klimatische Veränderungen oder die Evolution von Verhalten mehr betonen. Die Liste ist noch lang.

Wir können viel darüber diskutieren, ob all diese Phänomene nicht schon genug berücksichtigt wurden. Wir können aber auch die Ärmel hochkrempeln, uns an die Arbeit machen und ihre tatsächliche Bedeutung herausfinden, indem wir die theoretischen Grundlagen festlegen und eine solide Sammlung empirischer Studien aufbauen. Ewige Diskussionen bringen die Idee auch nicht weiter. Was Laland und Kollegen als die Standardevolutionstheorie bezeichnen, ist eher eine Persiflage auf ein statisches und gigantisches Feld. Ihrer Meinung nach sind Evolutionsbiologen heutzutage nicht mehr bereit, Althergebrachtes durch neue Ideen in Frage zu stellen.

Alle vier von Laland und seinen Kollegen propagierten Phänomene sind lediglich Erweiterungen der zentralen Prozesse des evolutionären Wandels

Wir sehen das ganz anders. Für uns ist es ein Privileg, in einer Zeit der spannendsten und fortschrittlichsten Evolutionsforschung seit der Einführung der Modernen Synthese zu leben und zu arbeiten. Die gegenwärtige Evolutionstheorie ist alles andere als in der Vergangenheit verhaftet. Im Gegenteil, sie ist dynamisch, kreativ und im Aufwind. Heutige Evolutionsbiologen schöpfen aus den unterschiedlichsten Forschungsfeldern wie der Genomik, der Medizin, der Ökologie, der künstlichen Intelligenz und der Robotik. Darwin würde dem zustimmen.

Kernpunkt sind die Gene

Laland und Kollegen bezeichnen unsere Sichtweise als genzentriert. Würden wir sie relativieren, würden wir aber genau den Baustein der Evolutionstheorie herabwürdigen, welcher die beste Vorhersagekraft sowie die breiteste Anwendbarkeit hat und empirisch nachgewiesen ist. Veränderungen im Erbgut haben einen wesentlichen Anteil an Adaptation und Artenbildung. Für zahllose Beispiele der Adaptation wurde die genetische Grundlage auch genau belegt, seien es Antibiotikaresistenzen in Bakterien, die Tarnfärbung von Hirschmäusen oder die Laktosetoleranz beim Menschen.

Obwohl genetische Veränderungen für die Adaptation nötig sind, spielen manchmal nichtgenetische Prozesse bei der Art und Weise der Entwicklung von Organismen eine wichtige Rolle. Laland und seine Kollegen haben schon Recht damit, dass die phänotypische Plastizität zur Angepasstheit eines Individuums beiträgt. Ein Keimling wächst bekanntermaßen zum Licht hin, wird zum Baum und hat dann eine andere Wuchsform als seine Geschwisterbäume. Viele Untersuchungen haben gezeigt, wie nützlich diese Art der Plastizität sein kann und wie sie zur Entwicklung beiträgt, sofern sie genetische Variation nach sich zieht [14]. Die Rolle der Plastizität im evolutionären Wandel ist so gut dokumentiert, dass sie nicht noch einmal besonders hervorgehoben werden muss.

Weniger klar ist die Frage, ob die Plastizität die genetische Variation im Rahmen des Adaptationsprozesses steuern kann. Vor über 50 Jahren beschrieb der Entwicklungsbiologe Conrad Waddington einen Prozess, den er genetische Assimilation nannte [15]. Dabei können neue Mutationen eine plastische Eigenschaft in eine andere umwandeln, die sich im Folgenden auch ohne die spezifische Ursache ausbildet. Außerhalb vom Labor gibt es dafür nur wenige Beispiele. Ob dies nun daran liegt, dass dieses Phänomen bisher nicht ernsthaft beachtet wurde, oder ob es sich um eine echte Rarität in der Natur handelt, können wir nur durch weitere Untersuchungen herausfinden.

Mangels Beweisen ist es auch schwierig, die Rolle des "developmental bias" auf die Evolution adaptiver Merkmale (oder auf deren Ausbleiben) zu definieren. Entwicklungsprozesse, die auf der spezifischen, genetischen Ausstattung einer Population basieren, beeinflussen sicherlich die von der natürlichen Selektion betroffenen Merkmale. Letztendlich geht es aber weder um den Umfang der Merkmalsvariation noch um den genauen Auslösemechanismus. Ausschlaggebend sind lediglich die vererbbaren Unterschiede der Merkmale, insbesondere jene mit selektivem Vorteil. Ebenso wenig gibt es stichhaltige Beweise für eine tragende Rolle vererbter, epigenetischer Modifikationen (ein Teil der so genannten "inklusiven Vererbung") auf die Adaptation. Kein einziges neues Merkmal ist bekannt, das nur auf epigenetischen Mechanismen und nicht auch auf seiner Gensequenz beruht. Beide Aspekte sollten genauer untersucht werden.

Alle vier von Laland und seinen Kollegen propagierten Phänomene sind lediglich Erweiterungen der zentralen Prozesse des evolutionären Wandels, die da sind: natürliche Selektion, Drift, Mutation, Rekombination und Genfluss. Keine der geforderten Erweiterungen ist essenziell für die Evolution, wenngleich sie den evolutionären Prozess unter gewissen Umständen modifizieren können. Sie sind es in jedem Fall wert, weiter untersucht zu werden.

Wir laden Laland und seine Kollegen ein, mit uns gemeinsam eine umfassendere Ausweitung des Modells zu erarbeiten, anstatt inhaltliche Trennungen zu erwägen, die es gar nicht gibt. Wir begrüßen ihre Ideen als einen wichtigen Teil dessen, wozu die Evolutionstheorie vielleicht in Zukunft werden könnte. Wir wollen – genauso wie sie – eine erweiterte Synthese der Evolutionstheorie. Für uns steht der Begriff nur nicht derart im Fokus, weil unsere Ansätze schon immer in diese Richtung gingen [16].

Die wirklich interessanten Phänomene wie phänotypische Plastizität, inklusive Vererbung, Nischenkonstruktion und "developmental bias" (und sehr viele mehr) in ihrer Bedeutung aufzuwerten, erreichen wir am besten mit stärkeren Beweisen.

Darwin hatte bereits mehr als 40 Jahre lang Daten gesammelt, bevor er die Behauptung aufstellte, Regenwürmer hätten "in der Geschichte der Welt eine weitaus größere Rolle gespielt als gemeinhin angenommen" [11]. Und selbst dann veröffentlichte er dies nur aus der Befürchtung heraus, bald "zu ihnen zu gehören" [17].

Dieser Artikel erschien unter dem Titel "Does evolutionary theory need a rethink?" in Nature 514, S.161–164, 2014

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.