Wakefield-Beschleuniger: Wellenreiten im Teilchenbeschleuniger

Teilchenbeschleuniger sind sehr nützliche Geräte: Man kann mit ihnen nicht nur neue Teilchen entdecken wie etwa das Higgs-Boson, das der Materie ihre träge Masse verleiht. Mit Teilchenbeschleunigern lassen sich auch medizinische Therapien durchführen, Materialien untersuchen und Röntgenstrahlen höchster Qualität erzeugen. Mit solchen Röntgenstrahlen durchleuchten Biologen und Chemiker mikroskopische Prozesse, wobei sie mittlerweile nicht nur die Struktur der beteiligten Moleküle bestimmen, sondern den chemischen Reaktionen quasi direkt zuschauen können.

Allerdings haben Teilchenbeschleuniger auch eine unangenehme Eigenschaft: Sie sind in den letzten Jahrzehnten zwar immer leistungsfähiger, dabei aber auch immer größer und teurer geworden. Dies liegt nicht an mangelnder Kreativität ihrer Konstrukteure, sondern an ihrem Bauprinzip. In ihren Hochvakuumröhren werden Elektronen oder Protonen mit Hilfe konzentrierter Radiowellen auf Tempo gebracht. Zeitlich genau abgestimmt, übertragen diese elektromagnetischen Wellen Energie auf die Teilchen. Diese Beschleunigungstechnik ist jedoch weitestgehend ausgereizt: Elektromagnetische Feldstärken von einigen Dutzend Millionen Volt pro Meter gelten als materialbedingte Obergrenze. Darüber könnte es zu elektrischen Durchschlägen kommen, und Teile des Beschleunigers könnten schmelzen.

Die beiden Physiker Toshiki Tajima und John Dawson hatten aber schon 1979 eine Idee, wie man neuartige Teilchenbeschleuniger bauen könnte. Bereits damals war bekannt, dass intensive Laserpulse in dünnen Plasmen zu extremen Feldstärken führen können, die weit über den sonst zugänglichen Feldern liegen. In einem Plasma sind nicht alle negativ geladenen Elektronen an ihre Atome gebunden, sondern frei beweglich. Die Atome wiederum sind eines oder mehrerer ihrer Elektronen beraubt und deshalb positiv geladen; man sagt dazu auch, sie sind Ionen oder ionisiert.

Eine Welle im Plasma

Wenn man nun einen starken Laserpuls in ein Plasma schießt, verdrängt das elektromagnetische Feld dieses Pulses die leichten und schnell beweglichen Elektronen im Plasma entlang seines Wegs. Da der Laserpuls die wesentlich schwereren, positiv geladenen Ionen kaum beeinflusst, entsteht so eine positiv geladene Blase, von der die negativ geladenen Elektronen angezogen werden und in die sie schnell nachströmen. Dabei kann es in dieser winzigen, nur Millimeterbruchteile messenden Blase zwischen den positiven Ionen und den zurückströmenden Elektronen zu unglaublichen Feldstärken kommen, die 1000-fach über den gängigen Beschleunigungsfeldern liegen und bis zu einige Milliarden Volt pro Meter betragen können.

Wenn es nun gelingt, am hinteren Rand der Blase, wo das Feld am stärksten ist, ein kleines Bündel an Elektronen einzuspeisen, dann reiten diese wie ein Surfer auf der Welle mit und gewinnen dabei Energie; denn sie werden von der vor ihnen davonlaufenden positiven Blase angezogen und von den nachströmenden Elektronen hinter ihnen abgestoßen. Das Elektronenbündel surft quasi auf der Kielwelle des Laserpulses und gewinnt dabei auf kurzer Strecke enorm viel Energie. Man nennt diesen Beschleunigertyp deshalb Wakefield-Beschleuniger; im Deutschen existiert auch die Bezeichnung Kielfeld-Beschleuniger.

Diese Eigenschaften wecken bei Beschleunigerexperten natürlich Begehrlichkeiten: Denn mit den riesigen Feldstärken im Plasma könnte man auf wenigen Metern Teilchen zu Energien beschleunigen, für die man sonst viele Kilometer große Anlagen benötigt. Diese Felder zur Beschleunigung von Teilchen einzusetzen, ist jedoch mit etlichen Schwierigkeiten verbunden.

Das hat mehrere Gründe. Einerseits benötigt man sehr starke und kurze Laserpulse. Nur wenn die Laserleistung in einem kurzen Zeitfenster einen kritischen Wert übersteigt, treten die Effekte auf, die eine kontrollierte Blasenbildung ermöglichen. Außerdem muss man die Plasmaeigenschaften sehr gut im Griff haben. Erst wenn es gelingt, alle wichtigen Parameter – wie Temperatur und Dichte – exakt aufeinander abzustimmen, können die Elektronen lange genug auf der Kielwelle surfen und dabei Schwung holen. Sonst laufen sie seitlich aus oder werden von der Welle überholt. Außerdem verlieren Laserstrahlen im Plasma schon nach wenigen Zentimetern ihre Fokussierung. Damit begrenzt sich die maximal erreichbare Energie mit diesem Ansatz.

Teilchen statt Laser

Mehrere Arbeitsgruppen weltweit verfolgen deshalb verschiedene Ansätze, um das attraktive Konzept weiterzuentwickeln. Denn man muss nicht zwingend mit Lasern arbeiten. Stattdessen kann man auch hochenergetische Teilchen in das Plasma schießen, wie etwa Elektronen oder Protonen. Man benötigt nur ein hinreichend intensives und sehr kurzes Strahlbündel, dann führt dies zu einer vergleichbaren Wirkung wie ein Laserpuls: Auch hier entsteht im Plasma eine Blase mit enormen Feldstärken.

Im Prinzip reicht bei einem Elektronenstrahl ein einziges Bündel aus: Der vordere Teil des Bündels erzeugt die Blase und überträgt einen Teil seiner Energie in deren elektrisches Feld. Der hintere Teil der Elektronen nimmt dann Energie aus diesem Feld auf. Die Plasmablase wirkt also wie ein Transformator, der die Energie der vorderen Teilchen auf die hinteren überträgt.

Will man aber präziser arbeiten und einen möglichst effizienten Energieübertrag erzielen, dann empfiehlt es sich mitunter, mit zwei Teilchenbündeln zu arbeiten. Um im Surferjargon zu bleiben: Das erste Teilchenbündel schiebt die Welle an, das zweite lässt sich dann von ihr mitziehen. Michael Litos, der am Stanford Linear Accelerator Center arbeitet, hat kürzlich an einem solchen Experiment mitgewirkt. Dabei galt es, zwei Elektronenstrahlen, die fast mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs waren, perfekt abgestimmt in ein passendes Plasma zu schießen. "Unser Experiment benötigte zwei Elektronenbündel mit erheblicher Ladung, die nur 150 Mikrometer getrennt waren, etwa die Dicke eines menschlichen Haares", so Litos.

Mit diesem Versuch konnten die Wissenschaftler wichtige Zielmarken erreichen: einen hohen Energieübertrag und eine relativ scharfe Energieverteilung des beschleunigten Strahlbündels. Bislang ist die noch junge Wakefield-Technologie herkömmlichen Beschleunigern in Sachen Effizienz, erreichbarer Maximalenergie und Strahlqualität nämlich noch hoffnungslos unterlegen.

Beschleuniger mit entscheidendem "Nachbrenner"

Es gibt aber Konzepte, mehrere Stufen an Wakefield-Beschleunigern hintereinanderzuschalten, um die Gesamtenergie zu vergrößern. Bislang liegt sie im Bereich einiger Gigaelektronvolt. Das ist rund 1000-fach weniger, als die stärksten Teilchenbeschleuniger wie etwa der Large Hadron Collider bei Genf erreichen. Diese sind aber auch viele Kilometer lang und nicht einige Meter.

Das Problem an mehrstufigen Wakefield-Beschleunigern ist aber, dass die Strahlqualität üblicherweise bei jeder Stufe nachlässt. Dies zu korrigieren, ist nicht einfach. Forscher am CERN verfolgen deshalb mit dem AWAKE-Projekt die Idee, einen Wakefield-Beschleuniger quasi als "Nachbrenner" für herkömmliche Beschleuniger zu entwickeln. Den hochqualitativen Elektronen- oder Protonenstrahl aus solchen Anlagen könnte man etwa in zwei kurze Bündel teilen und durch ein geeignetes Plasma leiten. Hierdurch ließe sich die Energie des zweiten Bündels etwa verdoppeln. So könnte man Energien erreichen, für die man sonst sehr viel teurere Anlagen benötigte.

Während Wakefield-Beschleunigung mit Elektronen aber bereits ein etabliertes Gebiet ist, steckt die Nutzung von Protonen noch in den Kinderschuhen. Ein passendes Strahlbündel aus Protonen zu formen, ist eine komplexe Herausforderung. Dafür sind Protonen sehr viel schwerer als Elektronen und können die Plasmablase über viel größere Distanz aufrechterhalten. Während elektronengestützte Konzepte wahrscheinlich eine Serienschaltung vieler Zellen brauchen, um hohe Energien zu erreichen, reicht bei Protonenbeschleunigern vielleicht schon eine einzige Stufe.

Unter der Wakefield-Beschleunigung leidet die Strahlqualität

Das Problem bei Protonen: Die Bündel, wie sie etwa im Strahlrohr des LHC kreisen, sind mit mehreren Zentimetern Ausdehnung viel zu lang, um winzige Plasmablasen zu erzeugen. "Hier wollen wir einen Trick nutzen", erläutert Allen Caldwell vom Max-Planck-Institut für Physik in München den Ansatz. In einem geeigneten Plasma schnürt sich ein Protonenbündel zu vielen kurzen Bündeln zusammen. "Mit dieser Selbstmodulation des Protonenbündels im Plasma können wir trotzdem starke Kielwellen erzeugen", hofft Caldwell.

Noch ist der Einsatz solcher Wakefield-Verstärker jedoch Zukunftsmusik: Teilchenphysiker stellen außerordentlich hohe Ansprüche an die Qualität ihrer Strahlen. Wakefield-Beschleuniger werden noch einige Hürden zu nehmen haben, bevor sie überzeugende Alternativen darstellen. Das Konzept des "Nachbrenners" besitzt allerdings den Vorzug, gewissermaßen als zuschaltbare Extrastufe einen weiteren Energiebereich zu öffnen, wenn auch mit eventuell reduzierten Ansprüchen an die Strahlqualität.

"Einen funktionsfähigen Wakefield-Freie-Elektronen-Laser zu demonstrieren, wird vermutlich innerhalb der nächsten fünf Jahre geschehen"Florian Grüner

Hochenergetische Elektronen- oder Protonenstrahlen hat man auch nur an den großen Teilchenbeschleunigern zur Verfügung. Bevor sich diese sehr anspruchsvollen Aufgaben lösen lassen, rechnen viele Forscher deshalb mit anderen Wakefield-Technologien. "Die Hochenergiephysik ist eher ein langfristiges Ziel, mit kleineren Anwendungen auf dem Weg", sagt Litos.

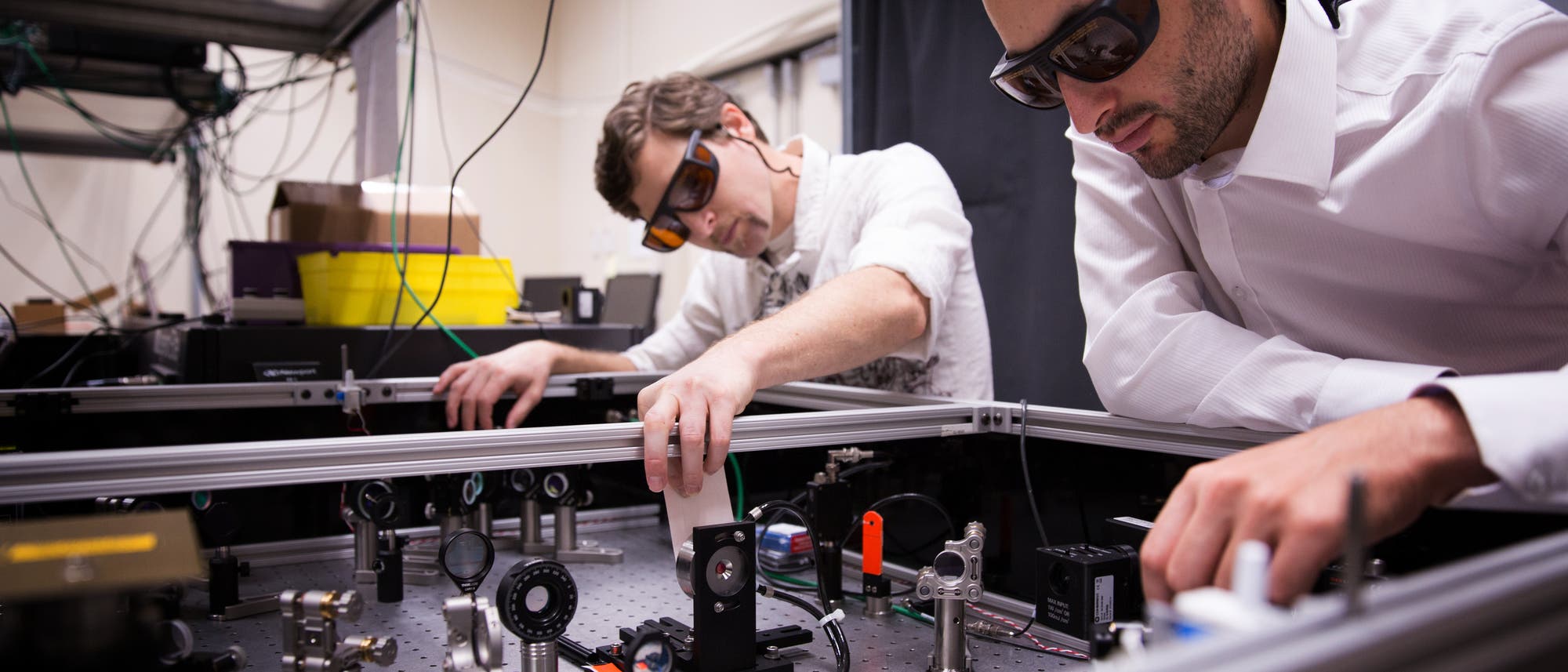

"Als leichte Quelle scheint zunächst laserbasierte Wakefield-Beschleunigung sehr viel versprechend", meint Caldwell. So sind mittlerweile sehr leistungsstarke Lasersysteme kommerziell verfügbar, die in einem Labor Platz finden und prinzipiell wakefieldtauglich sind. Mit ihnen lassen sich zwar keine Höchstenergien erzielen. Dafür könnten sie Technologien erschwinglich machen, für die Wissenschaftler bislang noch Messzeit an teuren Großforschungsanlagen beantragen müssen.

Ein Beschleuniger auf dem eigenen Labortisch

So könnten laserbefeuerte Wakefield-Beschleuniger sich als Hilfsmittel der Strukturbiologie erweisen. Um etwa Proteinstrukturen aufzuklären, benötigt man Röntgenstrahlen hoher und einheitlicher Energie, wie sie heutzutage zum Beispiel Freie-Elektronen-Laser liefern. Die hochenergetischen Elektronen hierfür stammen aus großen, konventionellen Teilchenbeschleunigern.

Mit Hilfe der Wakefield-Technologie könnte man solche Röntgenlaser, die an hunderte Meter großen Anlagen hängen, künftig vielleicht dezentral an Universitäten und kleinen Instituten betreiben. Aber auch für den Betrieb solcher Freie-Elektronen-Laser ist eine hohe Strahlqualität die Voraussetzung. "Das ist bis dato noch nicht erreicht, auch wenn man sehr nahe an der Grenze ist", schildert Florian Grüner von der Universität Hamburg den Stand der Forschung.

"Einen funktionsfähigen Wakefield-Freie-Elektronen-Laser zu demonstrieren, wird vermutlich innerhalb der nächsten fünf Jahre geschehen", so Grüner. Das Ganze zu einem für andere Wissenschaftler nutzbaren System weiterzuentwickeln, könnte weitere fünf Jahre in Anspruch nehmen.

Laser-Wakefield-basierte Röntgenquellen sind nicht zuletzt für die medizinische Bildgebung interessant. Man könnte solche kleinen und leichten Wakefield-Technologien aber auch als Quelle für Gamma- oder Terahertzstrahlung für materialwissenschaftliche Zwecke oder zur Produktion radioaktiver Isotope für medizinische Anwendungen nutzen. Für surfbegeisterte Wissenschaftler brechen aufregende Zeiten an.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben