Blut-Hirn-Schranke: Wege durch die Schutzbarriere

Auf die stattliche Länge von 600 Kilometern bringen es die Blutgefäße im Gehirn eines Menschen. 600 Kilometer, auf denen Stoffe aus dem Blutkreislauf ins Hirn vordringen könnten. Damit dies nicht geschieht, hat der Körper eine wahrlich mächtige Barriere geschaffen: die Blut-Hirn-Schranke.

Jedes Blutgefäß ist an seiner Innenwand mit so genannten Endothelzellen ausgekleidet. Besonders feste Zellkontakte schweißen diese Deckzellen eng zusammen und riegeln den Zugang ab für fremde Stoffe, Krankheitserreger oder giftige Stoffwechselprodukte. Ein Segen für das Gehirn, doch zugleich ein Fluch für Mediziner. Denn viele Medikamente, die bei einer Erkrankung dem Gehirn helfen würden, werden hier abgewiesen. Nur besonders kleine Moleküle, darunter Antidepressiva, Antipsychotika und Schlafmittel, können sie passieren. Oder solche, die lipophil, also fettlöslich sind. Alkohol oder Kokain etwa schlüpfen wegen ihrer Affinität zu Fettstoffen leicht durch die fetthaltige Membran der Endothelzellen.

Doch etwa 98 Prozent aller Medikamente zur Behandlung von Hirnerkrankungen scheitern daran, darunter Wirkstoffe, die gegen Alzheimer oder Hirntumoren helfen könnten. Solche Substanzen müssen darum mitunter aufwändig direkt ins Gehirn verabreicht werden – inklusive Bohrung durch die Schädeldecke.

Seit Jahrzehnten suchen Forscher darum nach Methoden, die Barriere auf Kommando zu öffnen. Nanopartikel kamen schon zum Einsatz oder körpereigene Schleusenwärter-Enzyme, die Forscher sich für die eigenen Zwecke nutzbar machten. Zudem vermeldeten Wissenschaftler, mit Hilfe von Viren eine Fracht aus therapeutisch wirksamen Erbgutabschnitten ins Gehirn von Versuchstieren geliefert zu haben.

Ultraschall für den gezielten Durchbruch

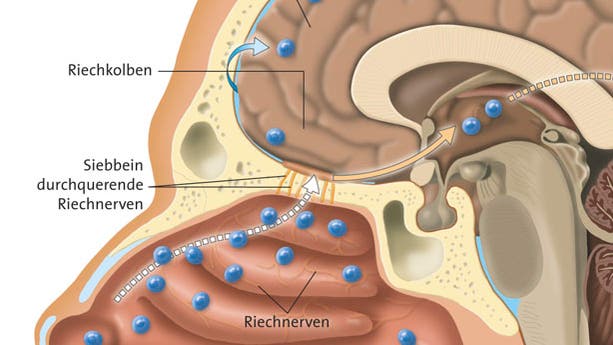

Ende 2015 erprobten Forscher erstmals einen raffinierten »Sesam-öffne-dich« an einer kanadischen Krebspatientin: die Kombination aus einem gebündelten Strahl von Ultraschallwellen und gasgefüllten Mikrobläschen. Wissenschaftler um den Neurochirurgen Todd Mainprize von der University of Toronto verabreichten ihrer Patientin zunächst eine kleine Dosis eines Chemotherapeutikums. Dann injizierten sie ihr auf dem gleichen Weg die Mikrobläschen ins Blut. Diese Bläschen sind kleiner als rote Blutzellen und schwimmen, ohne Schaden anzurichten, ungehindert im Blutstrom mit. Diejenigen, die in die Nähe des Tumors gedriftet waren, wurden vom Ultraschallstrahl erfasst und in Vibration versetzt.

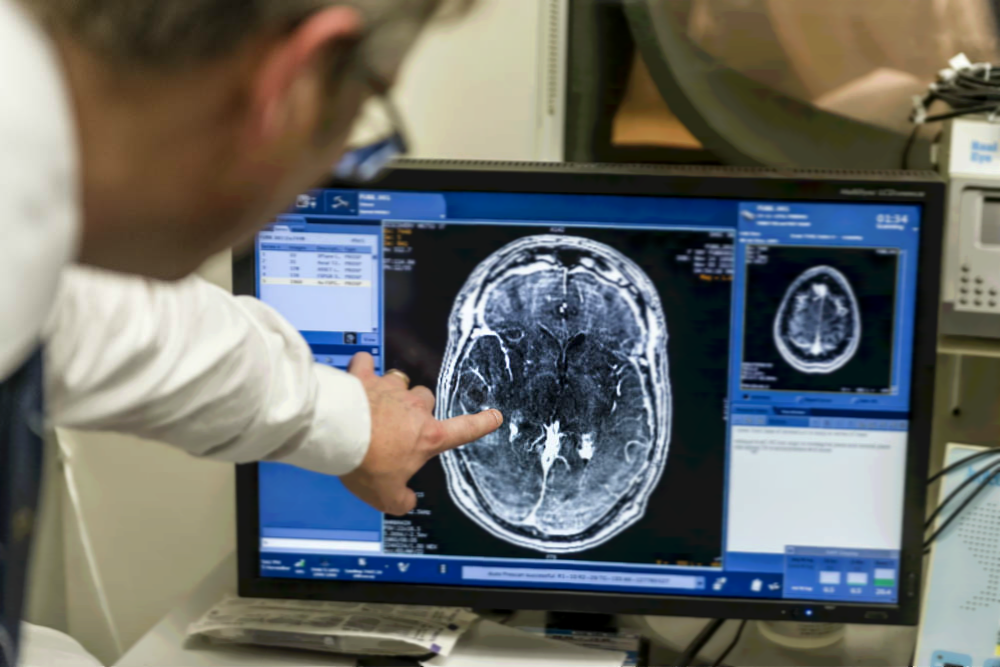

Die Hoffnung der Wissenschaftler erfüllte sich, wie sie im Hirnscanner beobachten konnten: Als kleine weiße Pünktchen wurden die Stellen erkennbar, an denen die zappelnden Mikrobläschen Löcher in die Blut-Hirn-Schranke gerissen hatten. Rund zwölf Stunden später hätten sie sich von allein wieder geschlossen, berichten die Forscher.

Noch handelte es sich bei dem Eingriff um einen reinen Test, keine 24 Stunden später entfernten Chirurgen den Tumor und das umliegende Gewebe auf klassische Weise. Von der Öffnung der Barriere hatte die kanadische Krebspatientin selbst nichts – sie half lediglich der Wissenschaft, denn anhand des entfernten Tumors konnten Mainprize und Kollegen beurteilen, wie viel besser das Medikament diejenigen Areale erreicht hatte, deren Blutgefäße mittels Ultraschall geöffnet worden waren.

Welche Vorteile das Verfahren haben soll, liegt auf der Hand. Die Schranke lässt sich gezielt an einem ganz bestimmten Ort aufbrechen, zudem ist die Methode schmerzlos und nichtinvasiv. Und zumindest in Tierversuchen konnten bislang keine nachteiligen Langzeitwirkungen auf Verhalten oder Gesundheit beobachtet werden.

Gert Fricker, der selbst an der Überwindung der mächtigen Barriere arbeitet, äußerte sich nicht ganz überzeugt. »Man darf diesen ersten Befund beim Menschen nicht überbewerten, obwohl er durchaus interessant ist«, sagt der Biochemiker von der Universität Heidelberg. »Das Problem ist, dass das Verfahren die Blut-Hirn-Schranke relativ unspezifisch öffnet.« Alle möglichen Stoffe könnten dadurch aus dem Blut ins Gehirn dringen, darunter auch solche mit Nerven schädigender Wirkung.

Der Neurochirurg Edward Neuwelt von der Oregon Health and Science University öffnet seit Jahren die Schranke auf eine andere Weise. Er spritzt seinen Patienten eine spezielle Lösung des Zuckeralkohols Mannit in eine Arterie, die zum Gehirn führt. Das bewirkt einen Flüssigkeitsverlust der Endothelzellen der Hirngefäße, die daraufhin schrumpfen. In der Folge lösen sich die engen Verbindungen der Zellen, und Medikamente können hindurchschlüpfen. Bis zu drei Stunden bleibt die Schranke offen, dann beginnt sie sich wieder zu schließen. Nach Schätzungen erreichen Medikamente auf diesem Weg das Gehirn in 10- bis 100-fach höherer Konzentration.

Schrumpfende Zellen reißen Löcher

In den letzten Jahren stellten Forscher eine Reihe von Antitumormedikamenten mit dieser Methode auf die Probe. Ihre Bilanz fiel je nach Art des Tumors und verwendeten Wirkstoffs unterschiedlich aus. Viel versprechend sind die ersten Erfolge bei den bösartigen Glioblastomen, den häufigsten Hirntumoren bei Erwachsenen, die für die Betroffenen ein mittleres Überleben von nur 15 Monaten nach Diagnose bedeuten. Erste kleinere klinische Untersuchungen mit dem Krebsmedikament Bevacizumab zeigten, dass die Methode grundsätzlich in der Lage ist, die Größe des Tumors zu verringern und das Überleben im Vergleich zu Kontrollpatienten zu verlängern.

Doch auch hier besteht natürlich das Problem, dass sich die Blut-Hirn-Schranke ganz generell auftut und damit die Sicherheit des Patienten gefährdet ist. »Das macht Sinn bei Patienten, die ein Glioblastom haben und auf Grund dieses bösartigen Hirntumors keine andere Option mehr haben«, sagt Fricker. »Aber es eignet sich sicherlich nicht für die Behandlung von chronischen Hirnerkrankungen wie etwa Alzheimer.«

Als aussichtsreich gilt auch der Versuch, ein weiteres Verteidigungssystem der Schranke zu blockieren, die Pumpe P-Glykoprotein, die in der Membran der Endothelzellen sitzt. Sie fängt Substanzen ab, die den Nervenzellen gefährlich werden könnten, und schleust sie geradewegs in den Blutkreislauf zurück. Dieser Mechanismus hindert ebenfalls zahlreiche Medikamente daran, ins Gehirn vorzudringen.

Die Exportpumpe hemmen

2015 hemmten darum Forscher die Funktion der Pumpe mit Hilfe des Wirkstoffs Tariquidar. Fünf gesunden Probanden injizierten sie den Blocker kontinuierlich über die Vene und beobachteten, wie eine schwach radioaktiv markierte Testsubstanz, die sonst einfach wieder herausgepumpt worden wäre, dadurch stärker in das Gehirn der Freiwilligen vordringen konnte, als es unter Normalbedingungen der Fall gewesen wäre.

Auch hier denken die Forscher am ehesten an die Behandlung von Hirntumoren oder ähnlich lebensbedrohlichen Zuständen, wie der Leiter der Studie Oliver Langer von der MedUni Wien erklärt. Auf Dauer die Blut-Hirn-Schranke durchlässig zu machen, etwa um eine chronische Erkrankung medikamentös in den Griff zu bekommen, ist zu riskant für die Patienten.

Nur wenige chronische Erkrankungen könnten eine Ausnahme darstellen. So wäre es dem Wiener Forscher zufolge durchaus denkbar, die Pumpenblockade bei besonders schweren Fällen von Epilepsie anzuwenden. Laut einer Hypothese wird die Exportpumpe nach epileptischen Anfällen heraufreguliert, dadurch verwehrt sie gebräuchlichen Epilepsiemedikamenten den Zutritt. Über den Hemmstoff könnte man dann vielleicht die Anfälle unter Kontrolle bringen und gleichzeitig die Verstärkung der Pumpe unterbinden.

Allerdings kommt die Exportpumpe keineswegs nur in der Blut-Hirn-Schranke vor. »Das sollte man nicht vergessen«, sagt Gerd Fricker. Der Blocker hemmt das P-Glykoprotein auch in der Niere, der Leber und im Dünndarm, also überall dort, wo ein Gewebe eine ausscheidende oder schützende Funktion hat. Nur eine maßgeschneiderte und sorgfältig erprobte Kombination aus Pumpenblocker und Medikament wird man darum am Ende Patienten verabreichen können. Allerdings wirkten moderne Krebsmedikamente oft sehr spezifisch auf die Tumorzellen, sagt Langer. Das Problem der Nebenwirkung könnte darum kleiner sein als vermutet.

Bis die Medizin in der Lage sein wird, die Barriere auf Kommando zu öffnen – und womöglich nur die richtigen Stoffe passieren zu lassen –, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Vielleicht bietet sich in manchen Fällen sogar der umgekehrte Weg an: Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2015 scheint die Blut-Hirn-Schranke mit dem Alter generell immer durchlässiger zu werden und dadurch Demenzerkrankungen Vorschub zu leisten. Statt Medikamente durch Lücken einzuschleusen, könnte es sich unter diesem Gesichtspunkt sogar lohnen, den natürlichen Schutzschild des Gehirns wiederherzustellen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.