Lexikon der Psychologie: Sexualität

Essay

Sexualität

Bernd Strauß

Definition

Aus der Perspektive der Psychologie kann die Sexualität (lat.: “Geschlechtlichkeit”) in vielerlei Hinsicht betrachtet werden: Sexualität gilt als ein primäres Motiv für menschliches Verhalten, sie hat eine instrumentelle Funktion, dient u. a. der Reproduktion, dem Aufbau und der Aufrechterhaltung von Beziehungen, der Selbstbestätigung und steht in Interaktion mit emotionalen Zuständen. Die Sexualität ist zu ihren psychophysiologischen und entwicklungspsychologischen Grundlagen ausgiebig untersucht worden. Verschiedene Aspekte des sexuellen Erlebens und Verhaltens können vor dem Hintergrund von Persönlichkeitsmerkmalen und Geschlechtsunterschieden differentialpsychologisch sowie im Kontext sozialpsychologischer Einflußfaktoren betrachtet werden. Schließlich hat die Sexualität klinische Aspekte: Die klinische Sexualforschung definiert eine breite Palette von sexuellen Störungen und verfügt über ein Repertoire an sexualtherapeutischen Maßnahmen zur Behandlung dieser Störungen. Die Sexualität wird von Schorsch (1993) als eine im Biologischen verankerte, aber nicht notwendig manifest werdende Möglichkeit des menschlichen Erlebens und Verhaltens definiert. Diese Definition verdeutlicht, daß Sexualität weder ausschließlich als biologische Körperfunktion noch als psychische Funktion zu begreifen ist. Für die Erlebnis- und Funktionsfähigkeit im Sexuellen sind anatomische, genetische, physiologische, hormonelle und biochemische Grundlagen ebenso bedeutsam wie Gefühle, Phantasien, Erinnerungen und Kognitionen. Somit ist ein Ineinandergreifen biologischer und psychologischer Vorgänge sowohl für die störungsfreie Sexualität als auch für sexuelle Störungen essentiell, wie dies von Bancroft (1986) in Form eines psychosomatischen Systems dargestellt wurde ( Abb. 1 ).

Marksteine der Sexualforschung

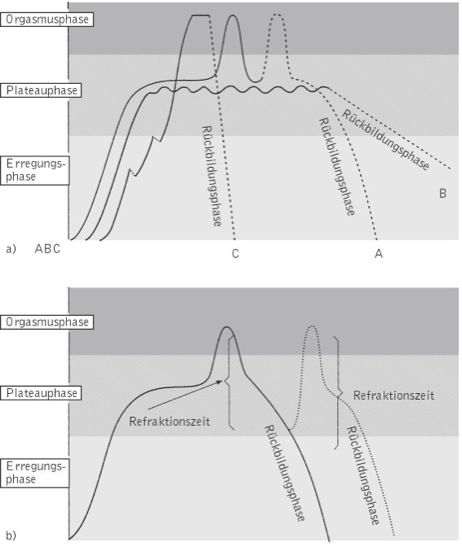

Die wissenschaftliche Betrachtung des menschlichen Geschlechtslebens hat eine vergleichsweise kurze Tradition, an deren Anfang primär die Entwicklung einer sexuellen Krankheitslehre (etwa durch Richard von Krafft-Ebing, 1886) stand. Die Sexualwissenschaften waren dementsprechend lange Zeit von der Medizin, hier speziell der Nervenheilkunde, dominiert. Eine Psychologisierung und damit Neubewertung der Sexualität erfolgte durch den Einfluß der Psychoanalyse und durch die Entwicklung psychoanalytischer Theorien, in denen Sexualität bis heute eine zentrale Bedeutung hat. Die sozialwissenschaftliche Methodik und damit auch die akademische Psychologie gewannen im Kontext systematischer Umfragen zum sexuellen Erleben und Verhalten an Bedeutung, wie sie erstmalig von dem amerikanischen Biologen Alfred Kinsey ab 1938 durchgeführt wurden. Diese sog. Kinsey-Reporte bildeten die Basis für die Entwicklung einer modernen Sexualforschung, die verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, wie z.B. Medizin, Kulturwissenschaft, Soziologie und Psychologie, miteinander vereint und die zum Ziel hat, die vielfältigen Formen sexuellen Erlebens und Verhaltens im individuellen, historischen, gesellschaftlichen und politischen Kontext zu beschreiben und zu verstehen. Einer der wesentlichen Marksteine der Sexualforschung sind die Studien von Masters und Johnson (1970) zur Psychophysiologie der sexuellen Reaktion, in denen mehrere hundert Frauen und Männer während sexueller Aktivitäten (Masturbation, Koitus) im Labor untersucht wurden. Aus diesen Studien leitet sich ein bis heute akzeptiertes Modell des sexuellen Reaktionszyklus ab, das eine – individuell variable – Vier-Phasen-Struktur der sexuellen Reaktion postuliert: Erregungsphase, Plateauphase, Orgasmusphase und Rückbildungsphase ( Abb. 2 ).

Die Ergebnisse von Masters und Johnson trugen – ebenso wie die Daten der o. g. Kinseyreporte – zu einer Relativierung und Liberalisierung von Normvorstellungen bezüglich der Sexualität bei, sie lenkten die Aufmerksamkeit außerdem auf Geschlechtsunterschiede, die in der Folge im Hinblick auf psychologische Aspekte der Sexualität (z.B. Phantasien, Einstellungen, Erlebnisformen und sexuelle Präferenzen) weiter untersucht und elaboriert wurden. Die in den Studien benutzten psychophysiologischen Messungen (z.B. Erfassung endokriner Parameter, Messung der Durchblutung der Genitalien) wurden weiter entwickelt und spielen heute in der Diagnostik sexueller Funktionsstörungen eine bedeutsame Rolle (z.B. Messung der nächtlichen Penistumeszenz zur Diagnostik von Erektionsstörungen).

Entwicklungspsychologie der Sexualität

Die Entwicklungspsychologie der Sexualität wurde maßgeblich bestimmt durch Sigmund Freud, der im Rahmen der psychoanalytischen Theorie erstmalig das Augenmerk auf die infantile Sexualität lenkte. Freud ging dabei von einem Modell der Sexualität aus, demzufolge diese ein periodisch auftretender, spontaner Trieb ist, der auf Befriedigung i. S. der Aufhebung eines inneren Reizzustandes abzielt. Nach der ursprünglichen psychoanalytischen Auffassung durchläuft die Sexualität des Menschen im Laufe der Entwicklung mehrere Stadien, deren Bezeichnung von den Organen abgeleitet wurde, die je nach Entwicklungsstand des Kindes vorrangige Quelle der Triebbefriedigung sind (oral, anal, genital). In späteren Jahren wurde die Entwicklungstheorie mehrfach revidiert und ergänzt, das “psychohydraulische” Triebmodell wurde kritisiert und durch die Berücksichtigung interpersonaler und sozialer Aspekte deutlich relativiert. Wesentlich und nach wie vor akzeptiert an der Freud´schen Theorie ist die Auffassung, daß die sexuelle Entwicklung des Menschen von dessen Ursprung an beginnt und eine komplexe Interaktion zwischen körperlichen Reifungsprozessen, psychischen Entwicklungsschritten und Lernprozessen darstellt, zu denen kultur- und geschlechtsrollenspezifische Sozialisationsmechanismen gehören.

Die empirische Entwicklungspsychologie verfügt mittlerweile über eine Fülle von Befunden, die belegen, daß sexualitätsbezogene Verhaltensweisen wie “Flirten”, sexuelle Spiele, das Erproben sexueller Sprachen und kognitive Schemata für sexuelles und geschlechtstypisches Verhalten bereits in der frühen Kindheit zu beobachten sind. Eine spezifische entwicklungspsychologische Auffassung bezieht sich auf diese Schemata als kognitive Repräsentation sexueller Erfahrungen, Modelle und Einstellungen, die als sexuelles Skript bezeichnet werden. Dieses Skript kann man als individuelles “Drehbuch” für sexuelle Handlungspläne und für die Verarbeitung sexueller Stimuli verstehen, die mit Schemata des Geschlechtsrollenverhaltens und der Geschlechtsidentität verknüpft sind. Das sexuelle Skript umfaßt also Aspekte wie die Bindungsfähigkeit des Individuums, die Geschlechtsidentität, die sexuelle Orientierung, individuelle sexuelle Reaktionsbereitschaften etc., vor deren Hintergrund sich die Entwicklung manifester sexueller Verhaltensweisen und Aktivitäten verstehen läßt. Diese sind im Rahmen zahlreicher sozialwissenschaftlicher Studien zum sexuellen Verhalten mittlerweile für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, Kulturen und Altersgruppen ausführlich untersucht. Wenngleich diese Studien auf eine beträchtliche Variablität hindeuten, zeigen sie beispielsweise, daß Mädchen und Jungen die ersten homo- oder heterosexuellen Erfahrungen in der Regel zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr machen ( Abb. 3 ), daß Jungen/Männer i. d. R. häufiger Erfahrungen mit Selbstbefriedigung berichten, daß die Häufigkeit sexueller Kontakte mit zunehmendem Alter abnimmt etc.

Sozial- und Persönlichkeitspsychologische Betrachtungen der Sexualität

Diese Befunde stellen die Basis dar für sozialpsychologische Betrachtungen der Sexualität, die den Versuch unternehmen, kulturelle Einflüsse auf die individuellen Ausformungen der Sexualität zu beschreiben und deren Veränderungen zu analysieren. In jüngster Zeit wurden diesbezüglich vor allem Veränderungen sexueller Werte und Moralvorstellungen beschrieben, die zunehmende Trennung reproduktiver Funktionen von der Sexualität, eine Reduktion lange Zeit vorhandener Geschlechtsunterschiede im Sexualverhalten, Zusammenhänge zwischen dem sexuellen Verhalten und Veränderungen in Beziehungsformen und Beziehungsidealen, Einflüsse des öffentlichen Diskurses über die Sexualität auf das Sexualverhalten des einzelnen oder eine zunehmend öffentlichere Debatte über sexuelle Gewalt und Gewalt in der Beziehung zwischen den Geschlechtern. Die individuellen Einflüsse auf die Sexualität stehen im Interesse der Persönlichkeitspsychologie. Versuche, individuelle Unterschiede im sexuellen Verhalten und Erleben oder in der sexuellen Orientierung auf Unterschiede in der Persönlichkeit zurückzuführen, gibt es seit langem. Besonders ausführlich befaßte sich hiermit Hans-Jürgen Eysenck, der versuchte, Persönlichkeitsfaktoren wie Extraversion, Neurotizismus, Maskulinität und Psychotizismus mit spezifischen sexuellen Reaktionsweisen in Verbindung zu bringen. Insgesamt gesehen gibt es bisher kaum Belege für spezifische Interaktionen von Persönlichkeitsmerkmalen mit Charakteristika der Sexualität.

Störungen der Sexualität

Die klinische Psychologie hat sich ausgiebig mit Störungen der Sexualität und deren Behandlung beschäftigt. In den heute gängigen Diagnosesystemen werden im wesentlichen drei Hauptgruppen sexueller Störungen unterschieden, nämlich die Störungen der Geschlechtsidentität, Störungen der Sexualpräferenz (Synonyme: sexuelle Deviationen und Verhaltensabweichungen, Paraphilien) sowie die sexuellen Dysfunktionen (oder Funktionsstörungen). Darüber hinaus werden gelegentlich noch Störungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung als Untergruppe genannt. Klinisch am bedeutsamsten unter den Geschlechtsidentitätsstörungen ist der sog. Transsexualismus, der sich primär durch die Überzeugung auszeichnet, dem anderen anatomischen Geschlecht anzugehören. Störungen der Sexualpräferenz sind charakterisiert durch die Bevorzugung unüblicher sexueller Praktiken (z.B. Sadomasochismus) oder Objekte (z.B. Fetischismus, Pädophilie), wobei insbesondere letztere strafrechtlich relevant sein kann. Die Gruppe der sexuellen Dysfunktionen stellt die wohl häufigsten Sexualstörungen dar und ist definiert als Störungen, die eine gewünschte sexuelle Beziehung verhindern, entweder durch einen Mangel an sexuellem Verlangen oder eine Beeinträchtigung physiologischer Reaktionen, die für den Geschlechtsakt notwendig sind (z.B. Erektion, vaginale Lubrikation).

Neben körperlichen Faktoren (z.B. Anomalien der Genitalien, chronische Erkankungen, neurologische Störungen), gelten psychologische Faktoren als wesentliche Ursache sexueller Dysfunktionen, z.B. Partnerkonflikte, sexualitätsbezogene oder Beziehungsängste, Mechanismen der Selbstverstärkung, Lerndefizite oder sexuelle Mythen. Diese Auffassung von der Ätiologie der sexuellen Störungen fließt in sexualtherapeutische Behandlungsansätze ein, von denen ein verhaltensorientiertes Vorgehen, das auf einer Konzeption von Masters und Johnson beruht, heute am verbreitetsten ist (z.B. Arentewicz & Schmidt, 1993). Spezifische psychotherapeutische Konzepte wurden ebenfalls beschrieben für die Behandlung der Transsexualität und Störungen der sexuellen Präferenz. In jüngster Zeit gewinnt die lange vernachlässigte Thematik des sexuellen Mißbrauchs bzw. sexueller Traumatisierungen klinisch und psychotherapeutisch an Bedeutung.

Literatur

Arentewicz, G. & Schmidt, G. (1993). Sexuell gestörte Beziehungen. Stuttgart: Enke.

Bancroft, J. (1986). Grundlagen und Probleme der menschlichen Sexualität. Stuttgart: Enke.

Masters, W. H.& Johnson, V. E. (1970). Die sexuelle Reaktion. Reinbek: Rowohlt.

Schorsch, E. (1993). Perversion, Liebe, Gewalt. Stuttgart: Enke.

Abb. Sexualität 1. Das psychosomatische System der Sexualität (aus: Bancroft, 1986).

Abb. Sexualität 2. Ablauf der sexuellen Erregung bei der Frau a) und beim Mann b), nach Masters & Johnson (1970).

Abb. Sexualität 3. Beispiele für Ergebnisse aus sexualwissenschaftlichen Befragungen: Koituserfahrung (kumulativ) von Männern a) und Frauen b) aus der BRD und der ehemaligen DDR (nach U. Clement, K. Starke: Sexualverhalten und Einstellungen zur Sexualität bei Studenten in der BRD und der DDR – Ein Vergleich. Zeitschrift für Sexualforschung, 1, 1988, 30-44).

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.