Reaktorkatastrophe: Fehleinschätzungen und Schlamperei – die Wahrheit über Fukushima

Aus Sicht der deutschen Öffentlichkeit zeigt die Erdbeben- und Reaktorkatastrophe von Fukushima auf erschreckende Weise, dass auch ein Restrisiko, das als vernachlässigbar gilt, manchmal eben doch eintreten könne – was bei der Kernkraft potenziell verheerende Folgen habe, weshalb sie grundsätzlich als zu gefährlich abzulehnen sei. Doch diese Ansicht beruht auf Unkenntnis der Fakten, wie aus zwei Beiträgen im Augustheft von Spektrum der Wissenschaft hervorgeht.

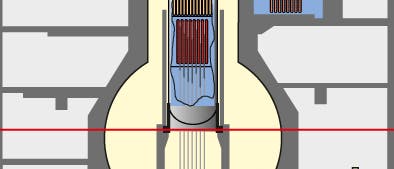

© Bernhard Kuczera (Ausschnitt)

Die japanischen Wissenschaftler schätzten das Erdbebenrisiko für die Region Fukushima zu niedrig ein, weil sie aus ihren Untersuchungen voreilige Schlüsse zogen und Warnsignale, die es durchaus gab, falsch deuteten. Das Kernkraftwerk Fukushi wiederum war nicht für eine Flutwelle ausgelegt, mit der in dieser Höhe sehr wohl gerechnet werden musste. Nicht der Eintritt eines extrem unwahrscheinlichen Ereignisses verursachte also die Nuklearkatastrophe, sondern die sträfliche Vernachlässigung dringend gebotener Schutzmaßnahmen.

Japan ist stark erdbebengefährdet, weil dort mehrere Platten der Erdkruste zusammenstoßen und sich übereinander schieben. Deshalb verfügt das Land wohl über das beste System zur Vorsorge vor schweren Erdbeben und zum Umgang damit. Auch die seismische Überwachung und Erkundung ist hoch entwickelt.

Wie der französische Geophysiker Pierre Henry, Forschungsdirektor bei der französischen Forschungsorganisation CNRS, in Spektrum der Wissenschaft schreibt, gab es schon in den 1980er Jahren erste Untersuchungen darüber, wie viel Spannung sich am Japangraben östlich der Hauptinsel Honshu aufbaut – Energie, die sich in Erdbeben entladen kann. Sie führten in Verbindung mit der bekannten Bebenhistorie der Region zu dem Ergebnis, dass sich die Pazifische und die Eurasische Platte an dieser Stelle relativ glatt und reibungslos übereinanderschieben: Geophysiker sprechen von aseismischem Gleiten. Zwar komme es gelegentlich zu Erdstößen, doch deren Stärke sei begrenzt.

Weitere Untersuchungen schienen das zu bestätigen. Allerdings lieferte das von Japan 1994 eingerichtete Netz von GPS-Stationen, deren Position durch Satellitensignale millimetergenau bestimmt wird, einen beunruhigenden Befund. Demnach wölbte sich der Norden von Honshu offenbar auf, weil die darunter abtauchende Pazifische Platte ihn zusammenstauchte. Das aber zeigte den Aufbau einer gewaltigen Menge elastischer Energie im Untergrund an.

Leider nahmen die japanischen Seismologen – so Pierre Henry – diesen Befund nicht ernst genug, weil die Begleitumstände eines Erdbebens der Stärke 7,6, das 1994 den Norden Honshus heimsuchte, sie in die Irre führte. In den Tagen danach registrierte das japanische GPS-Netz eine starke Bewegung des Bodens, die aber erschütterungsfrei ablief. Offenbar war die aufgestaute elastische Energie hier nur zum Teil beim Erdbeben, hauptsächlich aber durch aseismisches Gleiten kurz danach abgebaut worden. Das passte zu den früheren Ergebnissen und ließ die Aufwölbung der Region nicht mehr so bedrohlich erscheinen. Das Beben vom 11. März aber hielt sich nicht an dieses Muster. Es war deshalb so unerwartet stark, weil die Spannung im Untergrund diesmal ganz überwiegend schon bei der Erschütterung selbst freigesetzt wurde.

Die Ironie bei der nachfolgenden Reaktorkatastrophe besteht nun darin, dass das Kernkraftwerk zwar nicht für einen Erdstoß der Magnitude 9,0 ausgelegt war, weil Seismologen ein so heftiges Beben nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen hatten, ihn aber dank ausreichender Sicherheitsreserven dennoch verkraftete. Zur Katastrophe kam es nur wegen der völlig unzureichenden Vorkehrungen gegen den nachfolgenden Tsunami.

Das ergab die nachträgliche Analyse des Ereignisses durch eine Gruppe deutscher Nuklearexperten unter Leitung von Joachim Knebel, Chief Science Officer am Karlsruher Institut für Technologie. Das Kraftwerk besaß einen nur 5,7 Meter hohen Schutzwall gegen Flutwellen von Taifunen, und das Maschinenhaus mit den Notstromaggregaten befand sich gerade einmal zehn Meter über dem Meeresspiegel. Damit wurden sie von dem an dieser Stelle 14 Meter hohen Tsunami überschwemmt und zerstört.

Tatsächlich tritt in der Region im Durchschnitt alle 30 Jahre ein Tsunami mit einer Höhe von mindestens zehn Metern auf. Er kann auch von viel schwächeren Erdbeben als dem am 11. März ausgelöst werden. Demnach hätte die Anlage unbedingt gegen ein solches Ereignis gesichert sein müssen. Aber nicht einmal die Türen des Maschinenhauses mit den Notstromaggregaten waren wasserdicht – wären sie es gewesen, hätte allein das schon den GAU verhindert. „Damit fällt die Katastrophe nicht in den Bereich des anlagetechnischen Restrisikos, sondern betrifft die Basisauslegung“, resümiert das Expertenteam in Spektrum der Wissenschaft.

Deutsche Kernkraftwerke sind dagegen für jede Art von Naturkatastrophen so ausgelegt, dass sie selbst noch Ereignisse verkraften, die einmal in 100.000 Jahren zu erwarten sind. Das Geschehen in Japan als Anlass für ihre Abschaltung zu nehmen halten Knebel und seine Kollegen deshalb für ungerechtfertigt.

Japan ist stark erdbebengefährdet, weil dort mehrere Platten der Erdkruste zusammenstoßen und sich übereinander schieben. Deshalb verfügt das Land wohl über das beste System zur Vorsorge vor schweren Erdbeben und zum Umgang damit. Auch die seismische Überwachung und Erkundung ist hoch entwickelt.

Wie der französische Geophysiker Pierre Henry, Forschungsdirektor bei der französischen Forschungsorganisation CNRS, in Spektrum der Wissenschaft schreibt, gab es schon in den 1980er Jahren erste Untersuchungen darüber, wie viel Spannung sich am Japangraben östlich der Hauptinsel Honshu aufbaut – Energie, die sich in Erdbeben entladen kann. Sie führten in Verbindung mit der bekannten Bebenhistorie der Region zu dem Ergebnis, dass sich die Pazifische und die Eurasische Platte an dieser Stelle relativ glatt und reibungslos übereinanderschieben: Geophysiker sprechen von aseismischem Gleiten. Zwar komme es gelegentlich zu Erdstößen, doch deren Stärke sei begrenzt.

Weitere Untersuchungen schienen das zu bestätigen. Allerdings lieferte das von Japan 1994 eingerichtete Netz von GPS-Stationen, deren Position durch Satellitensignale millimetergenau bestimmt wird, einen beunruhigenden Befund. Demnach wölbte sich der Norden von Honshu offenbar auf, weil die darunter abtauchende Pazifische Platte ihn zusammenstauchte. Das aber zeigte den Aufbau einer gewaltigen Menge elastischer Energie im Untergrund an.

Leider nahmen die japanischen Seismologen – so Pierre Henry – diesen Befund nicht ernst genug, weil die Begleitumstände eines Erdbebens der Stärke 7,6, das 1994 den Norden Honshus heimsuchte, sie in die Irre führte. In den Tagen danach registrierte das japanische GPS-Netz eine starke Bewegung des Bodens, die aber erschütterungsfrei ablief. Offenbar war die aufgestaute elastische Energie hier nur zum Teil beim Erdbeben, hauptsächlich aber durch aseismisches Gleiten kurz danach abgebaut worden. Das passte zu den früheren Ergebnissen und ließ die Aufwölbung der Region nicht mehr so bedrohlich erscheinen. Das Beben vom 11. März aber hielt sich nicht an dieses Muster. Es war deshalb so unerwartet stark, weil die Spannung im Untergrund diesmal ganz überwiegend schon bei der Erschütterung selbst freigesetzt wurde.

Die Ironie bei der nachfolgenden Reaktorkatastrophe besteht nun darin, dass das Kernkraftwerk zwar nicht für einen Erdstoß der Magnitude 9,0 ausgelegt war, weil Seismologen ein so heftiges Beben nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen hatten, ihn aber dank ausreichender Sicherheitsreserven dennoch verkraftete. Zur Katastrophe kam es nur wegen der völlig unzureichenden Vorkehrungen gegen den nachfolgenden Tsunami.

Das ergab die nachträgliche Analyse des Ereignisses durch eine Gruppe deutscher Nuklearexperten unter Leitung von Joachim Knebel, Chief Science Officer am Karlsruher Institut für Technologie. Das Kraftwerk besaß einen nur 5,7 Meter hohen Schutzwall gegen Flutwellen von Taifunen, und das Maschinenhaus mit den Notstromaggregaten befand sich gerade einmal zehn Meter über dem Meeresspiegel. Damit wurden sie von dem an dieser Stelle 14 Meter hohen Tsunami überschwemmt und zerstört.

Tatsächlich tritt in der Region im Durchschnitt alle 30 Jahre ein Tsunami mit einer Höhe von mindestens zehn Metern auf. Er kann auch von viel schwächeren Erdbeben als dem am 11. März ausgelöst werden. Demnach hätte die Anlage unbedingt gegen ein solches Ereignis gesichert sein müssen. Aber nicht einmal die Türen des Maschinenhauses mit den Notstromaggregaten waren wasserdicht – wären sie es gewesen, hätte allein das schon den GAU verhindert. „Damit fällt die Katastrophe nicht in den Bereich des anlagetechnischen Restrisikos, sondern betrifft die Basisauslegung“, resümiert das Expertenteam in Spektrum der Wissenschaft.

Deutsche Kernkraftwerke sind dagegen für jede Art von Naturkatastrophen so ausgelegt, dass sie selbst noch Ereignisse verkraften, die einmal in 100.000 Jahren zu erwarten sind. Das Geschehen in Japan als Anlass für ihre Abschaltung zu nehmen halten Knebel und seine Kollegen deshalb für ungerechtfertigt.

Abdruck honorarfrei bei Quellenangabe: Spektrum der Wissenschaft, August 2011

Ein Beleg wird erbeten.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.