Mai 1998: Die Bose-Einstein-Kondensation

Im Juni 1995 erzeugte unsere Forschungsgruppe am Joint Institute of Laboratory Astrophysics – jetzt offiziell kurz JILA genannt – in Boulder (Colorado) ein winziges Gebilde mit nie zuvor beobachteten Eigenschaften. Indem wir rund 2000 Rubidiumatome auf weniger als 100 Nanokelvin (milliardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt bei –273,15 Grad Celsius) kühlten, erreichten wir, dass sie zehn Sekunden lang ihre Eigenständigkeit aufgaben und sich wie ein einziges Superatom verhielten: Alle hatten dieselben physikalischen Eigenschaften – insbesondere identische Orte und Geschwindigkeiten.

Ein solches Bose-Einstein-Kondensat, wie wir es zum ersten Mal in einer Gasphase realisierten, ist quasi das materielle Gegenstück zum Laser: Anstelle der Photonen tanzen Atome in vollkommener Harmonie miteinande.

Mit unserem flüchtigen Klümpchen tiefstgekühlter Materie bestätigten wir eine theoretische Folgerung, die Albert Einstein (1879 bis 1955; Nobelpreis 1921) schon 1925 aus quantenstatistischen Überlegungen des indischen Physikers Satyendra Nath Bose (1894 bis 1974) vom Vorjahr gezogen hatte. Bei normalen Temperaturen haben Gasatome in einem Behälter höchst unterschiedliche Geschwindigkeiten; das heißt, manche sind energiereicher als andere. Einstein sagte nun vorher, dass bestimmte Quantenpartikel – nämlich solche mit ganzzahligem Gesamtspin, später Bose-Teilchen genannt – bei ausreichender Abkühlung fast ausnahmslos dasselbe tiefstmögliche Energieniveau besetzen würden. (Hingegen können der Quantentheorie zufolge Partikel mit halbzahligem Spin prinzipiell nicht ein und denselben Zustand einnehmen.)

Mathematisch ausgedrückt besagt dies, dass die Wellenfunktionen von Atomen, sofern deren Gesamtspin ganzzahlig ist, bei extremer Kühlung zu einer einzigen verschmelzen. Somit werden, da die Wellenfunktion sämtliche physikalischen Eigenschaften wie Ort und Geschwindigkeit beschreibt, die einzelnen Atome gänzlich ununterscheidbar.

Die Fortschritte bei der experimentellen Erzeugung solcher Quanten-Kondensate weckten nicht nur großes Interesse unter Physikern, sondern fanden auch Beachtung in Medien und Öffentlichkeit. Das lag zum einen daran, dass es nach Jahrzehnten endlich gelungen war, die betreffende Vorhersage Einsteins zu beweisen. Zum anderen öffnete sich damit ein makroskopisches Fenster in die ansonsten zutiefst unanschauliche Mikrowelt.

Normalerweise lassen sich quantenmechanische Effekte – etwa die Welleneigenschaften von Teilchen oder das Heisenbergsche Unbestimmtheitsprinzip – an Objekten alltäglicher Größe nicht unmittelbar wahrnehmen, weil die inkohärenten Beiträge unzähliger Partikel einander überlagern. Doch bei einer Bose-Einstein-Kondensation beginnt jede einzelne Atomwelle, exakt gleichphasig mit allen anderen zu schwingen. Die quantenmechanische Wellenfunktion erstreckt sich dann über das gesamte Kondensat und wird mit bloßem Auge beobachtbar: Der Mikrokosmos stellt sich makroskopisch dar.

Anschauliche Ununterscheidbarkeit

Damit werden einige typische, scheinbar widersinnige Züge der Quantenmechanik etwas einsichtiger. Zum Beispiel ist es prinzipiell unmöglich, zwei oder mehrere Teilchen, die – wie die Atome im Kondensat – in ein und demselben quantenphysikalischen Zustand sind, durch eine Messung voneinander zu unterscheiden: Sie halten sich in demselben Raumvolumen auf, bewegen sich mit derselben Geschwindigkeit, streuen Licht gleicher Wellenlänge und so fort.

Unserer Alltagserfahrung, die auf dem Umgang mit makroskopischen Objekten bei Zimmertemperaturen beruht, muß das als paradox erscheinen; normalerweise vermögen wir ohne weiteres Ort und Geschwindigkeit jedes Gegenstands einzeln anzugeben. Im Weltbild der klassischen Mechanik gleichen Gasatome in einem Behälter insofern den nummerierten Kugeln, die in einer Lotto-Trommel umherwirbeln.

Doch bei atomaren Größenordnungen oder extrem tiefen Temperaturen beginnt die klassische Mechanik zu versagen, und der eingängige Vergleich von Atomen mit separaten Kugeln hinkt immer mehr. Weil der Aufenthaltsort eines Atoms nicht punktgenau definierbar ist, gleicht es eher einer verschwommenen Wolke. Dieses sogenannte Wellenpaket repräsentiert das Gebiet, in dem das Atom mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anzutreffen ist. Je tiefer nun die Temperatur einer Ansammlung von Atomen sinkt, desto ausgedehnter werden die zugehörigen Wellenpakete. Solange diese räumlich getrennt bleiben, lassen die Atome sich zwar zumindest im Prinzip voneinander unterscheiden; doch bei sehr geringen Temperaturen überlappen sich die Aufenthaltsorte benachbarter Atome (sofern es sich um solche mit ganzzahligem Spin handelt). Damit beginnt die Quanten-Kondensation: Immer mehr Teilchen drängen sich auf dem niedrigsten Energieniveau zusammen, und die Wellenpakete koagulieren zu einem einzigen makroskopischen Paket. Die Atome erleiden einen quantenphysikalischen Identitätsverlust: Sie sind nicht mehr unterscheidbar.

Einsteins gedankliche Entdeckung des Phänomens wurde 1925 bei weitem nicht so enthusiastisch begrüßt wie gegenwärtig die praktische Demonstration. Weil man damals die erforderlichen Temperaturen – weniger als ein millionstel Kelvin – nicht im entferntesten zu erreichen vermochte, galt der hypothetische Aggregatzustand als pure Spekulation. Man muß dabei freilich bedenken, dass selbst die kältesten Tiefen des intergalaktischen Raumes noch millionenfach wärmer sind.

In den Jahrzehnten seither kam das theoretische Konstrukt allerdings wieder in Mode. Man erkannte, dass sich damit der 1938 entdeckte superfluide Zustand von Helium erklären läßt; er tritt bei weit höheren Temperaturen auf, als zur Bose-Einstein-Kondensation eines Gases erforderlich sind: Bereits unter 2,2 Kelvin verschwindet die Viskosität flüssigen Heliums völlig (Spektrum der Wissenschaft, Januar 1989, Seite 50, und Dezember 1996, Seite 25).

Doch erst gegen Ende der siebziger Jahre war die Kühltechnik so weit fortgeschritten, dass man ernsthaft an die Verwirklichung eines gasförmigen Bose-Einstein-Kondensats denken konnte. Dabei standen die Experimentatoren des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, der Universität Amsterdam (Niederlande), der Universität von British Columbia in Vancouver (Kanada) und der Cornell-Universität in Ithaca (US-Bundesstaat New York) vor der Aufgabe, ein Gas weit unter seinen Gefrierpunkt abzukühlen, ohne es in den flüssigen und weiter in den festen Aggregatzustand zu überführen.

Man nahm an, am besten würde sich dafür Wasserstoff eignen, denn dessen Atome widersetzen sich dem Aneinanderlagern, das makroskopisch herkömmliches Kondensieren ergibt; der Schmelzpunkt des leichtesten Elements liegt immerhin bei –257,1 und der Siedepunkt nur wenig höher bei –252,6 Grad Celsius. Zwar ist es bisher nicht gelungen, ein Bose-Einstein-Kondensat aus Wasserstoff zu erzeugen; doch solche Experimente vertieften das Verständnis der praktischen Schwierigkeiten und lieferten verfeinerte Methoden, von denen wir profitieren konnten. Seit 1989 suchten wir Alkaliatome – etwa Cäsium, Rubidium oder Natrium – auf tiefste Temperaturen zu bringen; uns schien auch aufgrund eigener Vorarbeiten, dass sie zur Quanten-Kondensation viel besser geeignet seien als Wasserstoff. Ihre Bereitschaft zur herkömmlichen Klumpenbildung ist zwar nicht geringer, aber weil diese Atome viel größer sind als die des Wasserstoffs, die lediglich aus einem Proton und einem Elektron bestehen, stoßen sie öfter zusammen und nivellieren schneller ihre unterschiedlichen Energien; darum kann das Kondensat entstehen, bevor die Atome einzeln zusammenklumpen.

Außerdem versprach es relativ einfach und billig zu sein, einzelne Alkaliatome extrem abzukühlen, indem man subtile Verfahren zum Einfangen und extremen Kühlen mittels Laserlicht nutzte und sie mit magnetischen Fallen und Verdunstungskühlung kombinierte, welche die mit Wasserstoff arbeitenden Forscher entwickelt hatten. Diese Idee entstand in eingehenden Diskussionen mit unserem Freund und früheren Lehrer Daniel Kleppner, dessen Gruppe am MIT ein Wasserstoff-Kondensat zu schaffen versucht.

Unser Ansatz führte schließlich zum Erfolg, und zwar mit Rubidium. Kurz danach gelang Wolfgang Ketterle am MIT die Erzeugung eines Kondensats aus Natriumatomen; seither hat seine Gruppe sogar zehn Millionen Atome zu kondensieren vermocht. Gegenwärtig arbeiten mindestens sieben Teams auf diesem Terrain. Mit Rubidium experimentieren außer uns Daniel J. Heinzen an der Universität von Texas in Austin, Mark Kasevich an der Yale-Universität in New Haven (Connecticut) und Gerhard Rempe an der Universität Konstanz. Natrium verwendet außer Ketterle am MIT auch das Team von Lene Vestergaard Hau am Rowland Institute for Science in Cambridge (Massachusetts). Ein Lithium-Kondensat schließlich gelang Randall G. Hulet an der Rice-Universität in Houston (Texas).

Dabei nutzen alle Gruppen im Prinzip den gleichen Versuchsaufbau. Wie bei jedem Kühlprozeß geht es darum, der Probe Wärme zu entziehen und sie von ihrer Umgebung zu isolieren. Praktisch geschieht das in zwei Schritten: Zunächst werden die Atome mittels Laserstrahlung gekühlt und gleichzeitig isoliert; sodann übernehmen Magnetfallen die Wärme-Isolation, und durch Verdunstungskühlung senkt man die Temperatur noch weiter ab.

Kühlung in der Laserfalle

Kernstück unserer Apparatur ist eine kleine, von einigen Drahtwicklungen umhüllte Glaszelle – gleichsam eine hochwirksam isolierende Thermoskanne. Darin erzeugen wir ein möglichst perfektes Vakuum und lassen dann eine winzige Spur Rubidiumgas einströmen. Sechs Laserstrahlen kreuzen sich im Mittelpunkt der Zelle und treiben dort durch ihren Strahlungsdruck die Rubidiumatome zusammen. Da die Strahlung nicht intensiv zu sein braucht, verwenden wir kostengünstige Diodenlaser, wie sie für normale CD-Wiedergabe gebräuchlich sind.

Die Frequenz der Laser stellen wir so ein, dass die Rubidiumatome die auftreffende Strahlung absorbieren (die sie sofort wieder emittieren). Ein Atom vermag pro Sekunde mehrere Millionen Photonen aufzunehmen, wobei ihm die Strahlungsquanten jeweils einen schwachen Stoß in ihrer Bewegungsrichtung versetzen. Die Wirkung all dieser Kollisionen macht insgesamt den Strahlungsdruck aus.

Der Trick dabei ist nun eine sorgfältig eingestellte minimale Verringerung der Laserfrequenz gegenüber der Absorptionsfrequenz: Weil die dem Atom entgegenkommenden Photonen aufgrund des Doppler-Effekts scheinbar leicht erhöhte – und somit für das Atom gerade richtige – Frequenzen haben, absorbiert es sie bevorzugt, wird dadurch abgebremst und somit gekühlt.

Bei unserem Aufbau wirken die sechs in der Mitte der Zelle gekreuzten Laserstrahlen zugleich als Falle, welche die gekühlten Partikel von der in der Glaswandung herrschenden Umgebungswärme fernhält. Das Prinzip ähnelt dem der Kühlung: Ein schwaches Magnetfeld stimmt die Resonanz der Atome so ab, dass sie vorwiegend diejenigen Photonen absorbieren, die von außen zum Zentrum unterwegs sind. Auf diese Weise drängt der Strahlungsdruck die Atome im Kreuzungspunkt der Strahlen zusammen und hält sie dort fest.

So lassen sich binnen einer Minute aus dem Rubidiumdampf zehn Millionen Atome in der Laserfalle sammeln. Sie werden zugleich auf etwa 40 Mikrokelvin (millionstel Kelvin) abgekühlt. Doch selbst dieser extrem niedrige Wert ist für ein Bose-Einstein-Kondensat immer noch hundertfach zu hoch, denn die unvermeidlichen Zusammenstöße mit Laser-Photonen verhindern, dass die Ansammlung von Atomen noch kälter oder dichter wird.

Magnetische Falle und Verdunstungskühlung

Darum schalten wir jetzt die Laser ab und gehen zur zweiten Kühlstufe über, die eigentlich für die Wasserstoff-Kondensation entwickelt worden war. In einem äußeren Magnetfeld verhält sich jedes Atom wie ein winziger Stabmagnet und erfährt darum eine gewisse Kraft. Ein passend geformtes und relativ starkes Feld vermag deswegen Atome einzusperren; sie bewegen sich darin gleichsam nur noch wie Kugeln in einer tiefen Mulde. Gleichzeitig setzt Verdunstungskühlung ein, weil die energiereichsten Atome der Magnetmulde entkommen und dabei überdurchschnittlich viel Energie mitnehmen; dadurch kühlen die verbleibenden weiter ab.

Einen vergleichbaren Vorgang kennt jeder von der Tasse heißen Kaffees: Die energiereichsten Wassermoleküle verdampfen, und durch unzählige Kollisionen zwischen den verbliebenen Molekülen verteilt die Restenergie sich gleichmäßig, so dass die Temperatur des Getränks allmählich sinkt (zudem strahlen Kaffee und Tasse freilich auch Wärme ab). Allerdings ist die Dichte unserer magnetisch gefangenen Atome wesentlich geringer als die einer Flüssigkeit. Darum war fünf Jahre lang unser größtes experimentelles Problem, dass die eingesperrten Atome nicht oft genug zusammenstießen: Bevor sie ihre Energie untereinander auszutauschen vermochten, wurden sie durch Kollisionen mit freien, ungekühlten Gasatomen aus der Falle geschleudert.

Nicht ein spektakulärer Durchbruch, sondern viele kleine Verbesserungen brachten schließlich den Erfolg. So achteten wir beim Zusammenbau von Glaszelle und Vakuumpumpe penibel auf Sauberkeit, da selbst kleinste Schmutzpartikel von unseren Händen, die in das System gerieten, störende Moleküle abgaben. Auch suchten wir die ohnehin winzige Menge an Rubidiumgas aufs äußerste zu verringern – auf gerade genug Atome, um die optische Falle zu füllen.

Doch nun reichte wiederum die Dichte längst nicht aus, die Verdunstungskühlung in Gang zu setzen. Das Hauptproblem war der Wirkungsgrad der Magnetfalle. Zwar lassen sich starke äußere Felder anlegen, doch das magnetische Moment des einzelnen Atoms ist nun einmal sehr schwach. Das erschwert das Einsperren selbst sehr langsamer, bereits laser-gekühlter Teilchen.

Erst 1994 sahen wir ein, dass wir eine Magnetfalle mit engerer und tieferer Mulde bauen mußten. Sie wurde schnell fertig und ermöglichte endlich die Kondensation von Rubidiumatomen durch Verdunstungskühlung. Wie sich seitdem herausgestellt hat, ist unsere Konstruktion keineswegs die einzig praktikable; inzwischen hat fast jedes Forscherteam sein eigenes Geräte-Design.

Schattenrisse eines Superatoms

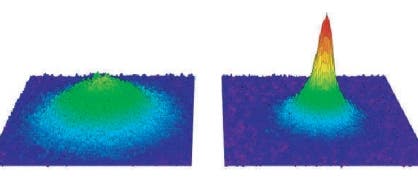

Um zu überprüfen, ob tatsächlich ein Bose-Einstein-Kondensat entstanden ist, machen wir eine sogenannte Schatten-Momentaufnahme der tiefgekühlten Gaswolke. Das winzige Gebilde ist mit bloßem Auge kaum auszumachen, weil die Atome sich während der Abküh-lung auf dem tiefsten Punkt der Magnetmulde zusammendrängen. Damit es sich wieder etwas ausdehnt, schalten wir die begrenzenden Felder ab und durchleuchten die Zelle nach einer Zehntelsekunde mit einem Laserblitz. Weil die in alle Richtungen strebenden Atome einen Teil der Strahlung streuen, werfen sie einen Schatten, den wir per Videokamera aufnehmen. Daraus lassen sich die Geschwindigkeitsverteilung der Atome und die Temperatur der Wolke ermitteln.

Das Diagramm der Verteilung gleicht der aus dem Wasser ragenden Rückenflosse eines Haifischs, wobei der höchste Punkt der geringsten Geschwindigkeit entspricht. Die kondensierten Atome haben die kleinstmögliche Energie und bleiben darum auch kurz nach Expansion der Wolke als dichter Cluster im Zentrum.

Diese Momentaufnahme ist ein weiterer Beleg für die Eigenart der Quantenphysik. In der klassischen Mechanik würde kleinstmögliche Energie bedeuten, dass alle Atome des Kondensats völlig reglos im Zentrum der Wolke verharren; das Diagramm müßte somit eine praktisch unermeßlich schmale und unendlich hohe Spitze zeigen. Das tatsächliche Maximum ist hingegen durch typische Quanteneffekte verbreitert, die sich in zwei Worten zusammenfassen lassen: Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation (Spektrum der Wissenschaft, Juli 1992, Seite 92).

Diese von dem deutschen Physiker Werner Heisenberg (1901 bis 1976; Nobelpreis 1932) erkannte Beziehung zwischen bestimmten Paaren quantenmechanischer Beobachtungsgrößen setzt der Meßgenauigkeit eine prinzipielle Grenze: Je präziser der Ort eines Teilchens bekannt ist, desto unbestimmter muß seine Geschwindigkeit bleiben – und umgekehrt. Aus diesem Grunde ist das Kondensationsmaximum nicht unendlich hoch und schmal. Andernfalls würden die Atome sich exakt im Mittelpunkt der Falle aufhalten sowie eine Geschwindigkeit (und Energie) von genau null haben. Doch gemäß der Unbestimmtheitsrelation ist ausgeschlossen, dass beides gleichzeitig zutrifft.

Während Einstein zufolge alle Atome eines Kondensats die tiefstmögliche Energie haben sollen, besagt Heisenbergs Prinzip, dass sie sich gerade nicht genau im tiefsten Punkt der Magnetmulde versammeln können. In der Quantenmechanik ist das kein Widerspruch: Ein in einen Behälter – oder eine Magnetfalle – gesperrtes Atom kann nur diskrete Energiewerte annehmen, wobei das tiefste Niveau stets etwas oberhalb von null liegt. Sogar auf null Kelvin gekühlte Atome haben somit noch eine sogenannte Nullpunktenergie: Sie wandern sehr langsam um den Mittelpunkt der magnetischen Falle herum, ohne je gänzlich zur Ruhe zu kommen.

Normalerweise lassen sich derartige Quantenphänomene direkt nur am Verhalten einzelner Atome oder Elementarteilchen beobachten. Das Bose-Einstein-Kondensat ist einer der raren Fälle, in denen die Unbestimmtheitsrelation auch makroskopisch zutage tritt.

Mögliche Atom-Laser

Vorläufig ist die Bose-Einstein-Kondensation noch derart exotisch, dass wir nur darüber spekulieren können, ob sie sich in Zukunft über quantenphysikalische Demonstrationsexperimente hinaus praktisch wird anwenden lassen. Immerhin drängt sich eine verblüffende physikalische Analogie auf: Die Atome im Kondensat gleichen in vieler Hinsicht den Photonen eines Lasers.

Im Laserstrahl sind alle Photonen kohärent, das heißt, sie bewegen sich in exakt gleicher Richtung und schwingen gleichphasig mit derselben Frequenz. Darum läßt sich Laserstrahlung sehr exakt leiten, bündeln und fokussieren, was vielfältige Anwendungen ermöglicht. Ebenso lassen sich die Atome eines Bose-Einstein-Kondensats mit äußerster Genauigkeit kollektiv steuern. Man kann solche Materiewellen reflektieren, fokussieren, brechen sowie ihre Frequenz und Amplitude modulieren.

Diese Eigenschaften prädestinieren sie zur verbesserten Präzisionszeitmessung; schon jetzt beruhen die genauesten Uhren der Welt auf der Schwingung laser-gekühlter Atome. Auch andere Anwendungen sind denkbar. Mit etwas Phantasie läßt sich etwa ein auf ein tausendstel Millimeter exakt fokussierter Atomstrahl vorstellen, der Elemente eines integrierten Schaltkreises direkt auf das Halbleiter-Substrat aufbringt.

Einstweilen sind freilich viele Eigenschaften des Kondensats noch unbekannt. Besonders interessant ist seine Viskosität. Derzeit vermutet man, sie sei verschwindend gering; dann wäre das Gebilde eine Art Supergas, in dem einmal erzeugte Wellen und Wirbel niemals verebben würden.

Wissenschaftliche Neugier erweckt des weiteren ein grundlegender Unterschied zwischen Laserstrahlung und Kondensat. Laserstrahlen zeigen keine Wechselwirkung – sie kreuzen einander störungsfrei. Hingegen verhält sich das Kondensat wie ein Fluid: Es leistet Widerstand, wenn es komprimiert wird, und verhält sich elastisch. Ein Material, das sowohl eine Materiewelle als auch ein Fluid ist, verspricht gewiß noch viele physikalische Überraschungen (Spektrum der Wissenschaft, November 1996, Seite 16).

Unterdessen führen zahlreiche Forscher Messungen an Kondensaten durch. In einem raffinierten Experiment hat Ketterles Team bereits gezeigt, dass bei der Überlagerung zweier separater Wolken aufgrund abwechselnd konstruktiver und destruktiver Interferenz – genau wie bei kohärenten Laserstrahlen – ein Streifenmuster entsteht. In der Atomwolke entsprechen die Interferenzstreifen Gebieten höherer und niedrigerer Dichte. Unsere Gruppe hat untersucht, wie eine Kondensatwolke sich durch Wechselwirkung zwischen den Atomen verformt und wie sie schwingt, nachdem sie durch Magnetfelder sanft angestoßen worden ist.

In den kommenden Jahren, so hoffen wir und die andernorts arbeitenden Kollegen, wird man diesen einzigartigen Materiezustand allmählich immer besser verstehen. Damit dürfte die seltsame und faszinierende Welt der Quantenphänomene einiges von ihrer exotischen Alltagsferne verlieren.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben