Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte von genialen Denkern und gewürfeltem Hirn

Alle bisherigen Artikel der Kolumne »Hemmer und Meßner erzählen« gibt es hier.

Im Februar 1925 machten sich Oskar und Cécile Vogt auf den Weg von Berlin nach Moskau, den Kopf vermutlich voll mit Gedanken an den bevorstehenden Auftrag: Das Ehepaar reiste in offiziellem Auftrag und auf speziellen Wunsch der sowjetischen Regierung in die Hauptstadt.

Ein Jahr zuvor war Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin, zuletzt Regierungschef der Sowjetunion, nach zahlreichen Schlaganfällen gestorben. Sein Körper wurde präpariert und ins Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau gelegt, wo man ihn bis heute sehen kann. Allerdings nicht komplett: Das Gehirn des Politikers war entnommen und mittels Paraffin haltbar gemacht worden.

Kurz darauf war die Sowjetführung an die Vogts herangetreten. Ob die seinerzeit bekanntesten Hirnforscher der Welt nicht Interesse daran hätten, im konservierten Gehirn des kommunistischen Vordenkers nach naturwissenschaftlichen Gründen für dessen Genialität zu suchen?

Es war nicht das erste Mal, dass ein solcher Versuch unternommen wurde. Forscher hatten bereits ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ein reges Interesse an den (toten) Gehirnen bedeutender Persönlichkeiten entwickelt. Dieser neue Zweig der ohnehin recht windungsreichen Geschichte der Hirnforschung wird auch als Elitegehirnforschung bezeichnet.

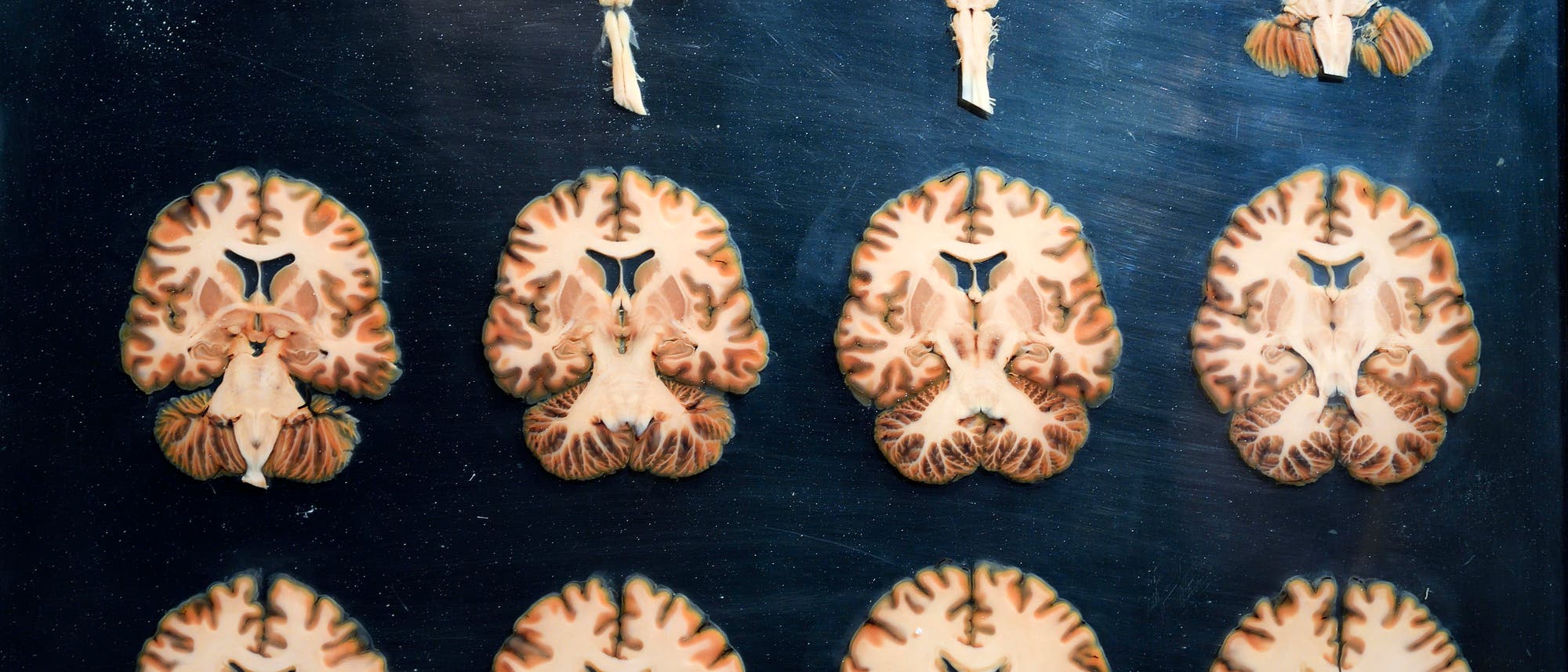

Bevor die Vogts mit der Untersuchung begannen, ließen sie das Gehirn von Lenin in exakt 30 953 dünne Scheiben schneiden und jede zehnte davon einfärben. Diese Prozedur dauerte mehr als ein Jahr; danach erst begann die eigentliche Analyse, die drei weitere Jahre in Anspruch nahm, in denen Oskar Vogt in Moskau zudem ein Institut für Hirnforschung gründete. Nach langer Suche fand er vermeintlich Außergewöhnliches. Im Jahr 1929 verkündete er, was sich die Sowjetführung erhofft hatte: Lenins Gehirn würde sich in einem bestimmten Aspekt seiner Struktur markant von den schnöden Denkorganen gewöhnlicher Menschen unterscheiden. Die Pyramidenzellen – die beim Menschen in der Großhirnrinde und in der Amygdala vorkommen – seien bei Lenin in der dritten Hirnrindenschicht doch außergewöhnlich ausgeprägt. Vogt kam daher zu dem hirnanatomischen Befund, dass Lenin ein Genie war, nämlich ein »Assoziationsathlet«.

Lange gesucht, aber nie gefunden

Eine Annahme dahinter prägte die Hirnforschung von Anfang an: dass ein außergewöhnlicher Verstand mit einem außergewöhnlichen Gehirn einhergehen müsse. Solche anatomischen Gründe für besondere Geistesleistungen wurden lange gesucht. Gefunden wurden sie – Stand heute – nicht.

Schon bevor Forschende begannen, Gehirne in Scheibchen zu schneiden, interpretierten sie die Form des Schädels drumherum. Die Kopfform sollte Rückschluss auf geistige Eigenschaften geben. Entwickelt wurde dieses vergebliche Unterfangen vom Arzt und Anatomen Franz Gall um 1800. Seine Schädellehre, die Phrenologie, war insofern innovativ, als sie geistige Eigenschaften wie Talente und Neigungen mit verschiedenen Regionen des Gehirns verband. Damit schuf sie die Voraussetzung für die moderne Hirnforschung, die ebenfalls bestimmte Hirnregionen mit bestimmten Funktionen in Verbindung bringt, allerdings mit anderen als Gall. Daneben lag Gall auch mit seiner der Annahme, bestimmte charakterliche Ausprägungen würden sich durch die Schädeldecke »durchdrücken«.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts erkannten die Wissenschaftler, dass nur der Blick auf das Gehirn selbst wissenschaftliche Erkenntnisse versprechen würde. Sie vermaßen dessen Größe, Gewicht und Form, prüften und verglichen. Konnte Beethoven so außergewöhnlich komponieren, weil sein Gehirn so viele Windungen hatte? War Lord Byron ein so herausragender Poet, weil sein Gehirn so viel wog?

Die Hirnforscher ihrer Zeit waren aber nicht nur auf der Suche nach Genialität. Sie fahndeten auch nach Merkmalen, die sich mit damals verbreiteten Annahmen über die Eigenschaften von Ethnien, Geschlechtsunterschieden oder den Ursachen einer kriminellen Laufbahn in Verbindung bringen ließen. Viele dieser Arbeiten strotzen aus heutiger Sicht vor Rassismus und Sexismus, wie etwa der US-amerikanische Evolutionsbiologe Stephen Jay Gould schon vor Jahrzehnten in »Der falsch vermessene Mensch« anprangerte.

Kein Platz mehr für den freien Willen?

Die systematische Erforschung der Gehirne von Ausnahmepersönlichkeiten begann durch die Arbeiten des Göttinger Anatomen Rudolf Wagner. Er gelangte 1855 an ein Gehirn, das die Suche nach der Anatomie des Genies auslöste. Es war Denkorgan eines Mannes, der bereits zu Lebzeiten als absolute Ausnahmeerscheinung galt: der Mathematiker Carl Friedrich Gauß.

»Die Frage, ob bei sehr begabten und geistig thätigen Individuen die Windungen ungewöhnlich reich entwickelt sind, ist noch nicht spruchreif«, schrieb Wagner. Und es wurde auch nie spruchreif. Zumal Wagner selbst nicht an einen engen Zusammenhang zwischen Hirngestalt und Geistesgröße glaubte. Im Gegenteil, wollte er doch mit Hilfe des Gauß-Gehirns zeigen, dass manche menschlichen Eigenschaften jenseits der Anatomie liegen. Er dachte etwa an eine immaterielle Seele.

Wagner war einer der Protagonisten im so genannten Materialismusstreit. Vehement konterte er die Ansichten von Materialisten wie dem Zoologen Carl Vogt. Der soll einmal gesagt haben, Gedanken würden im selben Verhältnis zum Gehirn stehen wie der Urin zu den Nieren. Ein Streit mit enormer Sprengkraft, denn es ging um die Grundsatzfrage: Wenn die Naturwissenschaften alles materialistisch erklären können und sich damit sämtliche geistigen Fähigkeiten materiell im Gehirn nachvollziehen lassen, wo ist dann noch Platz für einen freien Willen und für Gott? Um diese Frage zu klären, waren die Gelehrten der Zeit gerne bereit, ihr Gehirn nach ihrem Tod für wissenschaftliche Forschungen zur Verfügung zu stellen, wie Michael Hagner in seinem Buch »Geniale Gehirne. Zur Geschichte der Elitegehirnforschung« schreibt.

Richtiges Ergebnis am falschen Gehirn

Am gaußschen Gehirn fanden sich jedenfalls keine Auffälligkeiten, die seine Genialität oder seine mathematischen Fähigkeiten erklären konnten. Das vermag im Nachhinein sogar noch weniger überraschen, wenn man bedenkt, dass es sich ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr um das Gehirn des berühmten Mathematikers gehandelt hatte: 2013 ist der Neurowissenschaftlerin Renate Schweizer vom Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie aufgefallen, dass Gauß' Gehirnpräparat relativ bald nach seiner Entnahme mit dem des Göttinger Mediziners Conrad Heinrich Fuchs vertauscht wurde, der im selben Jahr verstorben war. Der Verdacht liegt also nahe, dass die meisten Untersuchungen an Fuchs' Gehirn durchgeführt worden waren.

Der Irrtum konnte aufgeklärt werden, weil das Gehirn von Fuchs eine seltene anatomische Besonderheit aufweist, die Rudolf Wagner in seiner ursprünglichen Dokumentation des Gehirns selbst aufgefallen war. Als Renate Schweizer dieses Merkmal an dem Gehirn bemerkte, das mit »C. F. Gauss« beschriftet war, wusste sie, dass sie einer der skurrilsten Verwechslungen der Hirnforschung auf der Spur war.

Auch die neuesten Forschungen – nunmehr am echten Gehirn des Mathematikgenies – kommen übrigens zum selben (Nicht-)Ergebnis wie die Gelehrten des 19. Jahrhunderts: Anatomisch gesehen ist es weitgehend unauffällig.

Das gilt in gleicher Weise für das Gehirn jenes Mannes, der in den Augen mancher der intelligenteste und genialste Mensch aller Zeiten war: Albert Einstein. Bemerkenswert sind zumindest die verschlungenen Pfade, die das Gehirn nach dem Tod des Physikers nahm. Als Einstein im April 1955 in Princeton starb, beschloss der diensthabende Pathologe, Thomas Harvey, das Gehirn zu entnehmen. Er hatte dazu eigentlich keine Erlaubnis, und es entsprach auch nicht dem Wunsch des Physikers.

Anschließend begann eine schier unglaubliche Odyssee: Denn Harvey stahl das Gehirn Einsteins nicht nur erst aus dessen Schädel und dann aus der Kliniksammlung, er wollte es auch nicht wieder zurückgeben. Er verlor sogar seine Stelle am Princeton Hospital und tingelte die nächsten Jahrzehnte mit Einsteins Gehirn im Gepäck durch halb Amerika. Dann ließ er das Gehirn von einer Präparatorin in 240 würfelförmige Blöcke zerteilen und auf zwei mit Formalin gefüllte Einmachgläser verteilen – die er vorerst bei sich im Keller lagerte.

Einmachgläser on the road

Immer wieder suchte er den Kontakt zu führenden Hirnspezialisten und schickte auch mal einzelne Stücke an Forschende. Ab und zu gab es sogar Untersuchungen, deren Ergebnisse groß durch die Medien gingen. Doch all diese Querbezüge zwischen Hirnanatomie und Genialität wurden von der Mainstream-Forschung jedes Mal schnell wieder einkassiert.

Das menschliche Gehirn weist eben eine große Variationsbreite auf. Und wer schon davon ausgeht, ein »besonderes« Gehirn vor sich zu haben, muss nur eine ausreichende Zahl von Merkmalen betrachten und selektiv genug vorgehen, um tatsächlich etwas Besonderes zu finden. Doch selbst dann ist nicht gesagt, dass die gefundene Anomalie auch die Ursache für die Genialität ist.

Und so vergingen die Jahrzehnte: Harvey ließ sich irgendwann scheiden und zog mit den Gläsern nach Wichita in Kansas, dann nach Weston in Missouri, verlor sogar seine ärztliche Zulassung und arbeitete schließlich an einem Fließband einer Kunststofffabrik in Lawrence in Kansas. Immer mit dabei: die Gehirnwürfel von Einstein.

Was folgte, liest sich wie der Stoff zu einem Roadmovie. Im Jahr 1997 kam ein Journalist auf Harvey zu, Michael Paterniti, der ein Buch über Einsteins Hirn schreiben wollte und sich als Fahrer anbot (»Unterwegs mit Mr. Einstein«). Gemeinsam machten sich die beiden mit dem Gehirn im Kofferraum auf den Weg zu Einsteins Enkelin Evelyn in Kalifornien. Die lehnte das freundliche Geschenk aber ab, und so fuhren die beiden quer durch die USA nach Princeton an die Ostküste, wo Harvey die Einmachgläser dem Princeton Hospital zurückgab. So endete die Reise des Einstein-Gehirns dort, wo sie begann – 42 Jahre später, ergebnislos und nicht ganz ohne Verluste: Harvey hatte nur noch 170 der 240 Original-Einstein-Hirnwürfel übrig.

Kurzum: Auch für Einsteins Genialität ließen sich bislang keine hirnanatomischen Erklärungen finden. Und vermutlich wird es auch nie dazu kommen. Denn zu viele soziale und kulturelle Faktoren bestimmen über die Geistesleistung eines Menschen, als dass sich ein rein biologischer Ursprung von Genialität oder Intelligenz dingfest machen ließe. Zumindest nicht am toten Gehirn – sei es als Ganzes eingelegt, gewürfelt oder in Scheibchen geschnitten.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben