Raumfahrt: Woran scheitern internationale Partnerschaften?

Dank internationaler Kooperationen auf dem Gebiet der Naturwissenschaften lassen sich Erfolge erzielen, die auf andere Weise nicht zu haben wären. Dies bewies zuletzt die Entdeckung eines neuen Elementarteilchens, vermutlich das lange gesuchte Higgs-Boson, am europäischen Teilchenforschungszentrum CERN, dem mittlerweile 20 Mitgliedsländer angehören. Zugleich stellt eine Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg besondere Anforderungen. Wie die gegenwärtige Eurokrise zeigt, treffen politische und finanzielle Probleme einige Partner härter als andere. 2011, in meinem letzten Jahr als Direktor für Wissenschaft und robotische Exploration bei der Europäischen Weltraumbehörde (ESA), sah ich mich mit dem Wegfall von US-Geldern für zwei größere Gemeinschaftsprojekte konfrontiert: für das James Webb Space Telescope (JWST) sowie für eine geplante Jupitermission. Meinen Nachfolger Alvaro Giménez traf es noch härter, als sich die Vereinigten Staaten auch aus dem Mars-Erkundungsprogramm ExoMars verabschiedeten.

Aus jedem dieser drei Ereignisse, die jeweils zu unterschiedlichen Konsequenzen führten, lassen sich Lehren für die Handhabung künftiger Gemeinschaftsprojekte ziehen. Das Verständnis der Motive, aus denen heraus sich Partner an einem Projekt beteiligen, spielt dabei eine wesentliche Rolle. Darüber hinaus ist jederzeit der mögliche Rückzug einiger Partner in die Überlegungen mit einzubeziehen. Und schließlich müssen die schleichend ausufernden Missionsziele in einem vernünftigen Rahmen gehalten werden. Obwohl es bei den genannten Projekten jedes Mal die Vereinigten Staaten waren, die sich als ein Hauptpartner zurückzogen, gelten die zu ziehenden Lehren ganz generell und werden an Bedeutung gewinnen, wenn groß angelegte internationale Kooperationen künftig an Zahl zunehmen und neue Partner wie China, Indien und Russland dabei eine Rolle spielen.

Kostenloses Probeheft | Blättern Sie durch die aktuelle Ausgabe und sichern Sie sich Ihr kostenloses Probeheft! Aus Spektrum der Wissenschaft 11/2012

Kostenloses Probeheft

Es liegt in der Natur souveräner Regierungen, dass kaum eine Übereinkunft zur internationalen Kooperation in allen Bestandteilen gesetzlich bindend ist. Für gewöhnlich motiviert ein Gefühl der Solidarität die Partner, ihre Beiträge zu leisten. Dies war zum Beispiel beim Infrarotteleskop JWST, dem Nachfolger des Weltraumteleskops Hubble, der Fall. Die Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA begann 2002. Europa erklärte sich bereit, das Messinstrument für den mittleren Infrarotbereich, den Spektrografen für das nahe Infrarot sowie die Trägerrakete Ariane bereitzustellen. Die Vereinigten Staaten würden sich mit der Raumsonde und ihrem Betrieb, einem weiteren Instrument sowie dem komplexen, auffaltbaren Teleskop beteiligen. Während die europäischen Komponenten inzwischen bereitstehen, kam es auf Seiten der Vereinigten Staaten zu Finanzierungsengpässen und Verzögerungen. Der Start soll nun erst 2018 erfolgen, sieben Jahre später als ursprünglich geplant.

Im Juli 2011, angesichts weiter steigender Budgetforderungen für das JWST, empfahl ein Komitee des US-Repräsentantenhauses sogar, das Projekt zu stoppen. Das brachte die Europäer in eine unangenehme Lage. Sie hatten bereits rund 100 Millionen Euro investiert, der Flug würde möglicherweise nicht stattfinden, und direkten Einfluss konnten sie nur nehmen, indem sie moralischen Druck ausübten. Dank Verhandlungen zwischen Weißem Haus, US-Kongress und NASA, die diplomatisch und politisch von Europa aus begleitet wurden, blieb das Projekt schließlich verschont.

Allein zum Jupiter?

Wie erging es der gemeinsamen Jupitermission? Als sich die Vereinigten Staaten im Februar vergangenen Jahres aus dem Vorhaben zurückzogen, musste Europa es allein stemmen. Der Mission kam eine Vorreiterrolle zu; eine Reihe ähnlicher Projekte, die von den wissenschaftlichen Beratergremien der ESA erwogen wurden, sollte ihr folgen. Zum Glück hatte Europa bis zu diesem Zeitpunkt nur rund fünf Millionen Euro investiert. Da regelmäßig mehr Projekte geprüft als letztlich in Angriff genommen werden, war das keine Katastrophe. Die Langzeitplanung der Europäer wurde jedoch vollständig über den Haufen geworfen, weil sie nicht mehr auf eine US-Beteiligung rechnen konnten. Es existierten keine Alternativpläne, die sie allein hätten realisieren können.

Doch die Europäer ergriffen die Initiative, indem sie einen neuen Termin für die Einreichung von Projekten setzten, ihre Vorhaben überarbeiteten und deren jeweilige Ziele zurückschraubten. Im Mai 2012 entschied sich die ESA endgültig für die Jupitermission. Im Rahmen des 830-Millionen-Euro-Projekts ist der Vorbeiflug des Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) an den Monden Europa und Callisto geplant. 2030 soll die Sonde dann in eine Umlaufbahn um Ganymed einschwenken, unter dessen Oberfläche ein Ozean vermutet wird. Für die US-Wissenschaftler, die wieder ins Boot wollen, trieb die NASA mittlerweile 100 Millionen Dollar auf, um ihnen wenigstens eine gewisse Beteiligung zu sichern.

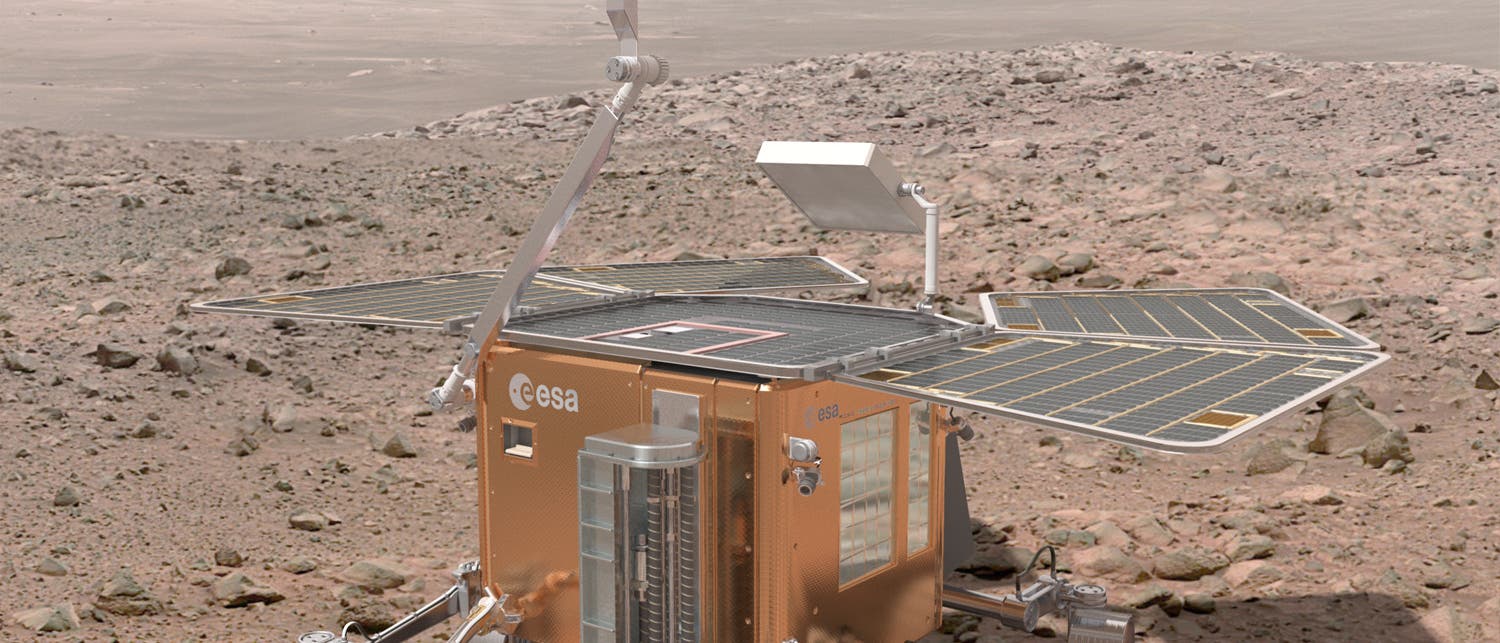

Bei ExoMars, das allein Europa eine Milliarde Euro kosten wird, sieht die Lage wieder anders aus. Als die Vereinigten Staaten im Februar dieses Jahres ausstiegen, hinterließen sie den Europäern eine Finanzierungslücke von bis zu 250 Millionen Euro, zu einem Zeitpunkt, als diese bereits mehr als 100 Millionen Euro auf das Vorhaben verwendet hatten. Weil schon Industrieverträge bestehen, würden sich die Kosten eines Projektabbruchs auf bis zu 400 Millionen Euro belaufen. Dieses Vorzeigeprojekt, bei dem bis 2018 eine Raumkapsel und ein Rover zum Mars geschickt werden sollen, hatte 2005 als rein europäisches Vorhaben begonnen. Die Europäer wollten regionale Kompetenz bei Explorationstechnologien gewinnen und ihre Verfahren zur Suche nach Leben auf dem Roten Planeten erproben. Der Rückzug der Vereinigten Staaten hat ihnen in diesem Fall deutlich geschadet, aber die Schuld daran ist nicht allein bei den USA zu suchen. Sie waren erst 2009 eingesprungen, als das Projekt Hilfe benötigte.

Um Ressourcen für ein großes Programm zu bündeln, gilt es, einen zähen und schwierigen Prozess durchzustehen, der zahllose Fallen birgt. Ihren Anfang nehmen die Projekte, wenn sich ein Konsens herausbildet. Der Kompromiss steht dabei an oberster Stelle, und damit geraten die ersten Gefahrenstellen in Sicht. Um sich weiterer Unterstützung bei teilnehmenden Staaten zu versichern, werden die Missionsziele höher gesteckt. Dies machte ExoMars von Beginn an verwundbar. Da den ESA-Mitgliedsländern die Beteiligung an dem Projekt freigestellt war und es keine Formel gab, nach der sich der Beitrag der einzelnen Mitglieder berechnete, wollte sich jedes Land eine Sonderrolle sichern, bevor es seine Zustimmung erteilte.

Ungesundes Wachstum

So ging das ExoMars-Programm immer weiter. Aus technischer und wissenschaftlicher Sicht handelte es sich um beträchtliche Verbesserungen, doch ließ sich das Projekt nur noch schwer steuern und war nicht mehr finanzierbar. Angesichts der wachsenden Komplexität wuchs die Gefahr, dass Komponenten nicht funktionieren würden oder ihre Entwicklung in zeitlicher und finanzieller Hinsicht aus dem Ruder lief. Wortgewandte Optimisten setzten sich schließlich gegen umsichtige Manager durch, die Module streichen wollten, damit das Projekt voranging; stattdessen suchte die ESA nach neuen Partnern. Man wandte sich an die Vereinigten Staaten und an Russland, doch beide lehnten ab. Seine Ursache hatte dies zum Teil darin, dass Europa durch Versprechen gebunden war, die man dem ursprünglichen europäischen Konsortium gegeben hatte, und dass es kein gemeinsames Ziel gab, dem sich die potenziellen Partner hätten anschließen können.

2008 übernahm ich das Programm von einem anderen ESA-Direktorat und nahm die Gespräche mit der NASA wieder auf. Das langfristige Ziel der robotischen Marsforschung, so unterstrich später auch der Dekadenbericht 2011 der US-amerikanischen National Academy of Sciences, besteht darin, im Rahmen einer Sample-return-Mission Bodenproben vom Mars zur Erde zu bringen. Ein so teures Vorhaben können die Vereinigten Staaten nicht allein stemmen. Gemeinsam mit Ed Weiler, meinem Amtskollegen in der NASA, gelangte ich daher zu der Ansicht, dass sich eine Zusammenarbeit irgendwann im nächsten Jahrzehnt ohnehin als unvermeidlich erweisen würde. Da schien es nur sinnvoll, sie so früh wie möglich zu beginnen.

Der ExoMars-Plan wurde so modifiziert, dass er gemeinsamen Zielen Europas und der Vereinigten Staaten gerecht wurde und die Sonde in der Lage sein würde, mit Bodenproben vom Mars zurückzukehren. Diese Vereinbarung schien zum gegenseitigen Vorteil beider zu sein: Das Projekt ExoMars konnte fortgeführt werden, und sowohl für europäische als auch für amerikanische Wissenschaftler rückte die Aussicht auf Bodenproben wieder näher. Als Anfang 2011 die Entwicklung der europäischen Komponenten von ExoMars begann, war ich recht zuversichtlich. Niemand sah voraus, dass der Nachdruck, mit dem die USA das gemeinsame Marsprogramm verfolgten, sich schon mit dem folgenden Jahresbudget verflüchtigen sollte.

Derartige Rückschläge ereignen sich zum Glück selten. Etwas Ähnliches geschah zuletzt zu Beginn der Amtszeit von Präsident Ronald Reagan vor 30 Jahren. Als sich die NASA einer Finanzierungskrise gegenübersah, musste sie eine Wahl zwischen dem Hubble-Weltraumteleskop, dem Jupiterorbiter Galileo und der International Solar Polar Mission treffen. Sie entschied sich gegen Letztere. Widerstrebend übernahm Europa die Führungsrolle bei einer abgespeckten und auf den Namen Ulysses umgetauften Sonnenmission. Sie wurde später überaus erfolgreich: Auf einem polaren Orbit umrundete Ulysses die Sonne dreimal, bevor die Sonde nach 18 Betriebsjahren im Jahr 2009 abgeschaltet wurde.

Als erste Mission, bei der Europa die Führung übernahm und Amerika nachfolgte, kennzeichnete Ulysses einen Wendepunkt. Seither sind viele Vorhaben in gleicher Weise in Angriff genommen worden, darunter die vier Cluster-Satelliten, welche die elektrischen Strömungssysteme der irdischen Magnetosphäre aufzeichnen, und das Infrarotobservatorium Herschel. Bei der JUICE-Mission folgt die ESA dem Vorbild des Ulysses-Projekts: Sie verkleinerte den Umfang des Vorhabens und realisiert es nun im Alleingang.

Neue Partner am Horizont

Die Lösung für ExoMars scheint einen weiteren Wendepunkt zu markieren: Europa kann auf andere Partner setzen. Um das von den USA hinterlassene Defizit auszugleichen, wandte sich die ESA an Russland. Es ist nicht das erste Mal, dass Europäer und Russen in der Weltraumforschung zusammenarbeiten, aber es handelt sich um das bislang ehrgeizigste Vorhaben. Weltraumwissenschaftler sollten dem Vorhaben Erfolg wünschen, denn die Zukunft hält vermutlich ganz unterschiedliche Konstellationen bereit, in denen internationale Partner zusammenarbeiten werden. Europa hat in der jüngsten Vergangenheit gemeinsame Raumforschungsprojekte mit China und Indien in Angriff genommen und mit BepiColombo auch eine groß angelegte Zusammenarbeit mit Japan gestartet, in deren Rahmen zwei Orbiter zum Merkur fliegen werden.

Fünf Lektionen können nationale Raumfahrtmanager aus diesem krisengeschüttelten Jahr ziehen. Zunächst einmal ist es wichtig, die Motive zu verstehen, aus denen heraus sich ein Partnerland an einer Mission beteiligt. Wenn sich die Absichten der Partner nicht miteinander vereinbaren lassen, kann man nicht auf eine Zusammenarbeit bauen. Und ist ein Programm hauptsächlich auf die Fähigkeiten nur eines Partners ausgerichtet, wie das bei den ursprünglichen Plänen für ExoMars der Fall war, sollte dieser damit rechnen, dass er das Programm eventuell allein zu Ende bringen muss. Besteht hingegen Einigkeit bei den Zielen – zum Beispiel darüber, dass der Transport von Marsproben zur Erde Vorrang hat –, kann dies andere ermutigen, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Zusammenarbeit bedeutet zweitens, dass Konsens und Kompromiss im Mittelpunkt stehen. Das führt aber gleichzeitig zum Wachsen des Projekts; Missionen mit vielen Partnern schrumpfen nur selten. Außerdem wird keines der an der Mission interessierten Partnerländer freiwillig seine Ziele zurückschrauben und Prioritäten niedriger setzen, wenn das Programm erst einmal begonnen hat. Man muss daher darauf vorbereitet sein, einzelne Module bereits in der Vorbereitungsphase zu streichen – dann, wenn die Ressourcen für die wachsenden Forderungen nicht mehr ausreichen. Verzögert sich ein Projekt und besinnen sich die Partner neu auf ihre Ziele, kann eine effektivere Mission entstehen. Für nächstes Jahr ist der Start der europäischen GAIA-Mission zur Lokalisierung der Sterne in der Milchstraße und zur Vermessung ihrer Bewegungen vorgesehen. 2001, kurz nach meinem Eintritt in die ESA, hatte GAIA auf Grund einer Finanzierungskrise vor dem Aus gestanden. Das Programm überlebte, auch wenn es zu tief greifenden Kürzungen kam, und ich bin überzeugt, dass es ein Erfolg werden wird.

Drittens muss das Managementrisiko innerhalb der Programme reduziert werden. Dazu sind die Beiträge der Partner so modular wie möglich zu konzipieren: Ein Fehlschlag in einem Teilbereich gefährdet dann nicht notwendig das ganze Programm. So wird es effizienter, und der Austausch einzelner Partner bleibt weiterhin möglich. Natürlich ist auch dann noch denkbar, dass nicht jeder seinen Fahrplan in gleichem Maß einhält und ein Partner den anderen vorauseilt (wie beim JWST). Trotzdem lassen sich mit einem modularen Ansatz viele potenzielle Blockaden vermeiden. Viertens muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch ein noch so sorgfältig ausgearbeitetes internationales Abkommen gebrochen werden kann. Es schien unvorstellbar, dass die NASA eine Sample-return-Mission streichen würde, der im Dekadenbericht höchste Priorität beigemessen wurde, und doch ist genau das geschehen. Manager müssen jederzeit das Risiko eines Scheiterns der Zusammenarbeit in ihre Überlegungen einbeziehen. Kommt es tatsächlich zum Bruch eines Abkommens, bleiben Diplomatie und politische Überredungskunst, vereint mit moralischem Druck aus der Wissenschaftlergemeinde, das letzte Druckmittel der nationalen Behörden.

Fünftens müssen Weltraumwissenschaftler sich des Werts internationaler Kooperationen bewusst und in schwierigen Zeiten dazu bereit sein, ihre Argumente über alle möglichen Kanäle in Umlauf zu bringen. Meiner Meinung nach geht internationale Zusammenarbeit weit über wirtschaftliche Aspekte hinaus: Sie beseitigt kulturelle Unterschiede, baut gegenseitiges Vertrauen auf, eröffnet globales wissenschaftliches Potenzial und trägt inspirierende Gedanken in alle Welt, womit sie der gesamten Menschheit dient. Der Schaden, den gebrochene Vereinbarungen anrichten – wie rechtlich einwandfrei der jeweilige Vorgang auch sein mag –, ist aus all diesen Gründen unbedingt zu vermeiden.

Zu guter Letzt wiegen die wirtschaftlichen Vorteile eindeutig schwerer als die durch internationale Zusammenarbeit erhöhten Risiken. In vielen Fällen wie etwa beim JWST und der europäischen Marsforschung gibt es schlicht keine Alternativen. Auch auf anderen Forschungsgebieten werden groß angelegte internationale Kooperationen zur Norm. Sie reichen vom Square Kilometre Array Telescope, das in Australien und Südafrika errichtet werden soll, bis zum ITER, dem experimentellen Kernfusionsreaktor, der gegenwärtig in Frankreich gebaut wird. Das Bündeln von Ressourcen erlaubt die Realisierung von wissenschaftlichen Einrichtungen und Instrumenten, die sonst nicht verwirklicht werden könnten. Wenn wir wollen, dass diese Vorhaben Erfolg haben, müssen wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen.

Der Artikel erschien ursprünglich unter dem Titel "When international partnerships go wrong" in Nature 488, S. 451-453, 2012.

Schreiben Sie uns!

1 Beitrag anzeigen