Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen: Viola-Arten

Viola-Arten

•Fam.: Violaceae.

•Viola odorata L.; Duftveilchen (syn. Heckenveilchen, Märzveilchen, Oeschen, Osterchen, Veilchen, Wohlriechendes Veilchen).

Vork.: Europa.

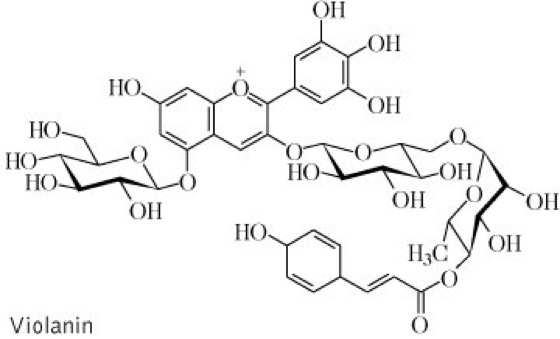

Drogen:1.Viola-odorata-Blütenöl (syn. Oleum Violae, Oleum Violae odoratae aethereum); Veilchenblütenöl (syn. Veilchenöl), das äther. Öl der frischen Blüten. Inh.: u.a. Parmon (trans-α-Ionon, das Duftprinzip des Öles), ferner Undecanon-2, Isoborneol, 2,6-Nonadien-1-al sowie u.a. die Sesquiterpene (-)-Zingiberen, (+)-α-Curcumen, α- und β-Ionon. Wirk.: Das äther. Öl besitzt Repellent-Eigenschaften gegen den Holzbock, Ixodes ricinus. Anw.: als mögliches Repellent sowie in der Kosmetik für kostbare Parfüms. 2.Violae odoratae flos (syn. Flores Violae odoratae, Flores Violarum); Veilchenblüten, die getrockneten Blüten. Inh.: äther. Öl, siehe Viola odorata-Blütenöl, Flavonoide, u.a. Rutosid, Anthocyane, bes. Violanin vgl. Formel und Gauin, Schleimstoffe, Salicylsäuremethylester in glykosidierter Form sowie das Alkaloid Violin. Anw.: Die Droge ist Bestandteil von Husten- und Bronchialtees. 3.Violae odoratae folium (syn. Folia Violae odoratae); Veilchenblätter, die zur Blütezeit gesammelten und an der Luft getrockneten Blätter. Inh.: äther. Öl (0,002 %), Schleimstoffe, Triterpene, u.a. Friedelin, β-Sitosterol, Salicylsäuremethylester, Phenolcarbonsäuren, u.a. Ferulasäure und Sinapinsäure sowie das Alkaloid Violin. Anw.: als Husten- oder harntreibender Tee, meist jedoch Bestandteil entsprechender Kombinationen. Das äther. Öl der Droge wird in der Kosmetik verwendet. 4.Violae odoratae herba (syn. Herba Violae odoratae); Veilchenkraut, das blühende Kraut. Inh.: s. Violae odoratae folium. Anw.: volkstümlich als Tee bei Husten, Heiserkeit, Bronchitis mit festsitzendem Schleim, bei nervösen Beschwerden sowie äußerlich für Waschungen bei Hautleiden. Zur Teezubereitung verwendet man 2 Teelöffel Veilchenkraut auf 1/4 l Wasser. 5.Violae odoratae rhizoma (syn. Radix Violae, Radix Violae odoratae, Rhizoma Violae, Rhizoma Violae odoratae); Echte Veilchenwurzel, der getrocknete Wurzelstock. Inh.: äther. Öl (0,038 %) mit β-Nitropropionsäure und Salicylsäuremethylester (gebildet als Spaltprodukt bei der Wasserdampfdestillation), das Salicylsäureglucosid Gaultherin sowie das Alkaloid Violin. Anw.: volkstümlich bei Erkrankungen der Atmungsorgane und bei rheumatischen Beschwerden.

Hom.:Viola odorata HAB 34; die frischen, zur Blütezeit gesammelten, oberirdischen Pflanzenteile. Anw.-Geb.: Entzündungen der Atemwege, Rheuma der Handgelenke.

Histor.: Der Gattungsname Viola ist vermutlich eine Verkleinerung des griechischen ion, das unter anderem schon bei Homer bekannt war und im Altertum mit dem mythologischen Io in Verbindung gebracht wurde; iostephanos (veilchenbegrenzt) heißt bei Pinar die Stadt Athen. Nach einer Sage haben ionische Nymphen diese Blume dem Ion anläßlich der Gründung der Stadt Athen dargebracht. Das deutsche Wort Veilchen ist eine Entlehnung aus dem lateinischen viola.

•Viola tricolor L.; Feldstiefmütterchen (syn. Ackerveilchen, Dreifaltigkeitsblume, Dreifarbiges Veilchen, Freisamkraut, Fronsamkraut, Jesus-Blümchen, Sinnviole, Stiefmütterchen, Tag-und-Nachtveigerl), vgl. Abbildung.

Vork.: gemäßigtes Eurasien.

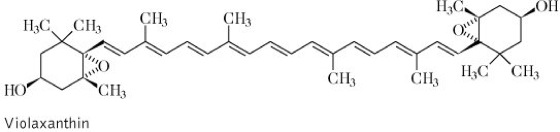

Droge:Violae tricoloris herba (syn. Herba Jaceae, Herba Trinitatis, Herba Violae, Herba Violae tricoloris); Feldstiefmütterchenkraut (syn. Dreifaltigkeitskraut, Dreifaltigkeitstee, Freisamkraut, Freisamtee), das zur Blütezeit gesammelte und getrocknete Kraut. Inh.: Flavonoide (0,41 %), bes. Quercetin- und Luteolinglykoside, Carotinoide mit Violaxanthin als Hauptkomponente vgl. Formel, Anthocyane mit dem Pigment Violanin, Phenolcarbonsäuren, u.a. cis- und trans-Cumarsäure, Gentisinsäure und Protocatechusäure sowie Schleimstoffe (ca. 9,5 %). Anw.: volkstümlich äußerlich bei leichten seborrhoischen Hauterkrankungen, bei nassen und trockenen Exanthemen sowie Milchschorf der Kinder. Innerlich früher bei Katarrhen der Atemwege, Halsentzündungen und fiebrigen Erkältungen. In ähnlicher Weise wurde früher auch die Blütendroge (Flores Violae tricoloris) angewendet.

Hom.:Viola tricolor HAB 1; Stiefmütterchen, die frischen, oberirdischen Teile blühender Pflanzen. Anw.-Geb.: Erkrankungen der Haut, der Nieren und ableitenden Harnwege.

Viola tricolor, Feldstiefmütterchen

•Histor.: zu Viola siehe Viola odorata; tricoloris (lat.) heißt dreifarbig. Die Bezeichnung Stiefmütterchen, die erst im 18. Jh. geprägt wurde, geht offenbar auf den Volksmund zurück. Danach bilden die beiden obersten Blütenblätter zwei Stühle, die die Stiefmutter für sich in Anspruch nimmt, auf den beiden seitlichen sitzen die eigenen Töchter, während sich die Stieftöchter mit dem untersten begnügen müssen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.