Astrophysik: 100 Jahre und quicklebendig. Die astronomische Bedeutung der allgemeinen Relativitätstheorie

Wie jede physikalische Theorie muss sich auch die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein daran messen lassen, ob die direkten Vorhersagen, die sich aus ihr ergeben, durch Experimente bestätigt werden können. Im Fall der Astronomie – wo sich die Gegenstände des Forschungsinteresses eher selten bis gar nicht im Labor untersuchen lassen – müssen Beobachtungen die Rolle der Tests übernehmen. Wie hat Einsteins Theorie hier abgeschnitten? Und wie sieht es mit ihren Anwendungen in der modernen astronomischen Forschung aus?

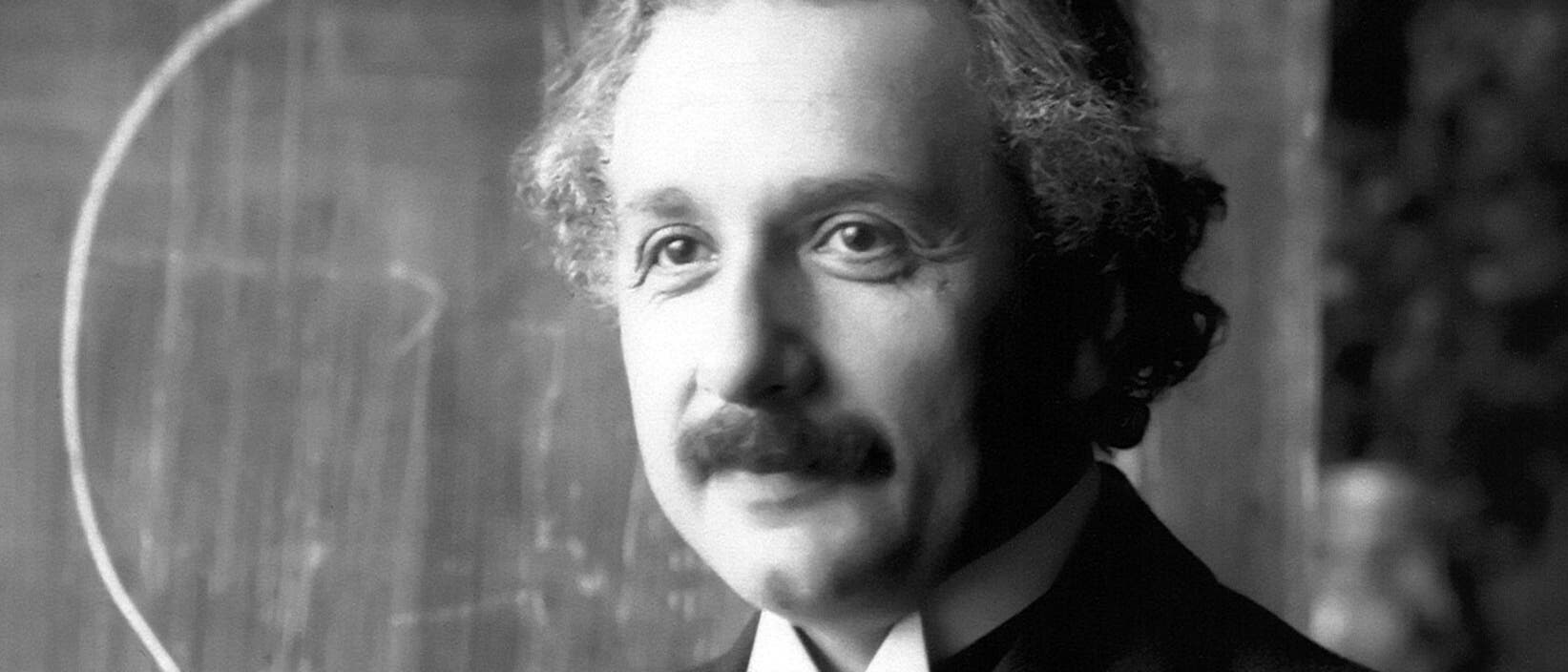

Albert Einstein (1879 – 1955) selbst hatte sich bei der Formulierung seiner Theorie auch von einer speziellen astronomischen Beobachtung leiten lassen. Merkur, der sonnennächste Planet, umrundet die Sonne auf einer stark elliptischen Bahn. Solange man beide Himmelskörper isoliert betrachtet, sollte diese Bahn gemäß der Gravitationstheorie von Isaac Newton (1642 – 1726) unveränderlich im Raum liegen. Nimmt man die Anziehungskräfte der weiteren Planeten hinzu, ergibt sich, dass sich die große Halbachse der Bahnellipse und somit auch die Lage des sonnennächsten Bahnpunkts, des Perihels, mit der Zeit um die Sonne dreht (siehe Bild S. 42). Nach Newton sollte diese Periheldrehung 5,3 Bogensekunden pro Jahr betragen. Doch genaue Messungen ab Mitte des 19. Jahrhunderts ergaben den größeren Wert von 5,7 Bogensekunden pro Jahr. Einstein war überzeugt, dass die Differenz grundlegender Natur sei. Als er zwischen 1911 und 1915 seine allgemeine Relativitätstheorie formulierte, die Newtons Theorie erweitert und der Gravitation eine fundamental neue Deutung als Verzerrung der Raumzeit gibt, hatte er sich auch davon leiten lassen, diese anomale Periheldrehung des Merkur zu reproduzieren, die modernen Messungen zufolge 0,43 Bogensekunden pro Jahr beträgt.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben