Konnektomik : Per Tollwut ins Gehirn

Im fahlen Licht der Mondnacht, das über dem englischen Moor lag, erstarrten die drei Reisenden vor Grauen darüber, was sie vor sich sahen: ein widerliches Wesen, eine große schwarze Bestie von der Gestalt eines Hundes, nur viel größer als irgendein Hund, den je ein sterbliches Auge erblickt hatte. Vor ihren entsetzten Augen riss das Tier Hugo Baskerville die Kehle heraus. Dann sah es mit glühenden Augen und triefenden Lefzen auf die drei, und sie schrien vor Angst und ritten um ihr Leben.

»Der Hund von Baskerville«, einer der bekanntesten Romane Arthur Conan Doyles, ist noch heute eine schaurige Lektüre. Glaubt man Medizinhistorikern, wirkte er auf Doyles Zeitgenossen aber weitaus beklemmender als auf uns – und zwar, weil die Tollwut damals, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, viel präsenter war und die Angst davor viel verbreiteter. Mit seiner Fähigkeit, ein zahmes Haustier in eine wütende, schäumende Bestie zu verwandeln, deren Biss den nahezu sicheren Tod bedeutete, war das Tollwutvirus eine der gefürchtetsten Geißeln der Menschheitsgeschichte.

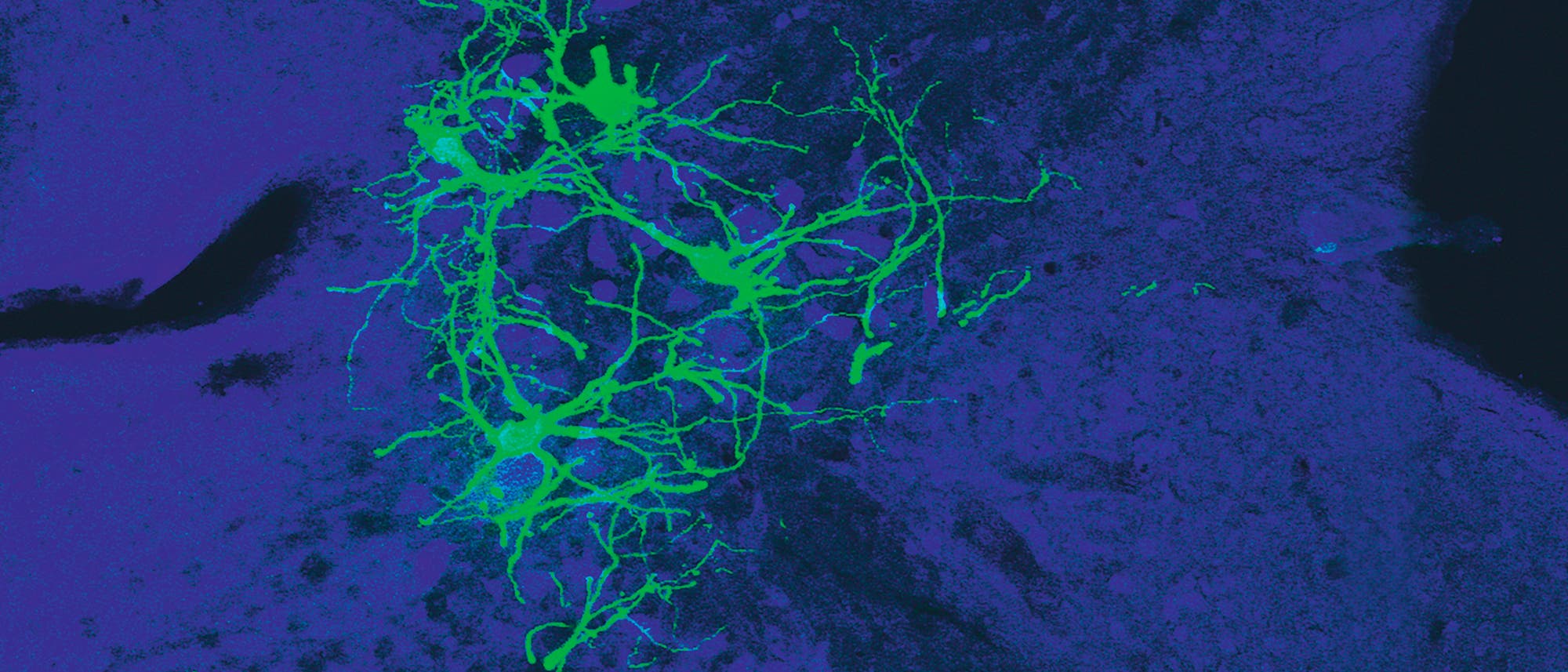

Bereits im Jahr 1804 belegten Experimente des deutschen Arztes Georg Gottfried Zinke, dass der Speichel tollwutkranker Tiere das Virus in großen Mengen enthält. Der Befall mit diesem Erreger führt zu erhöhter Aktivität der Speicheldrüsen, zu Schluckstörungen und somit zu dem typischen Geifern tollwütiger Hunde. Louis Pasteur, der Mitbegründer der medizinischen Mikrobiologie, bewies zudem in den 1880er Jahren, dass das Virus das Gehirn der infizierten Tiere befällt. Beide Eigenschaften treten nicht zufällig gemeinsam auf. Offenbar kombiniert der Erreger die besondere Befähigung dafür, über den Speichel des Wirts übertragen zu werden, mit dem Vermögen, diesen zu aggressivem Beißverhalten anzustacheln. Anders gesagt: Das Virus manipuliert die Hirnfunktionen des Wirts, wodurch es sehr effektiv weitere Tiere infizieren kann ...

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben