Neurogenese: Angstfrei dank neuer Zellen

Ein Wachstumsfaktor im Gehirn beeinflusst, wie furchtsam Ratten und Menschen sind.

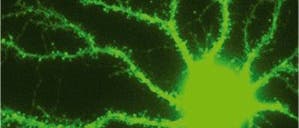

© Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie (Ausschnitt)

Menschen mit Angststörungen und Depressionen weisen häufig auch niedrige Konzentrationen eines bestimmten Wachstumsfaktors im Gehirn auf: dem Fibroblast Growth Factor-2, kurz FGF2. Diese Substanz ist für die Reifung neuer Nervenzellen wichtig. Wissenschaftler um Javier Perez von der University of Michigan in Ann Arbor gelang es nun erstmals, furchtsame Ratten mit Hilfe des Moleküls zu "therapieren".

Die Forscher züchteten über 19 Generationen hinweg sowohl besonders ängstliche als auch besonders furchtlose Labortiere. Den Mut der Nager machten sie etwa daran fest, wie weit diese sich auf ein Brett vorwagten, das einen halben Meter über dem Boden schwebte. Besonders zögerliche Tiere wiesen niedrige Konzentrationen von FGF2 im Hippocampus auf – ein Befund, der auch schon bei Menschen mit Angststörungen nachgewiesen wurde.

Nach einer dreiwöchigen Behandlung mit dem Molekül zeigten sich die zuvor zaghaften Tiere jedoch deutlich wagemutiger und begannen, unerschrocken jede neue Umgebung zu erkunden. Denselben Effekt hatte allerdings auch eine anregende Umgebung mit vielen Spielzeugen: Sie machte die Tiere nicht nur furchtloser, sondern führte auch dazu, dass ihre Gehirne selbst größere Mengen des Wachstumsfaktors produzierten.

Die erfolgreiche Therapie spricht dafür, dass ein Mangel an FGF2 eine mögliche Ursache für Ängstlichkeit darstellt, und nicht etwa deren bloße Folge ist. Wichtig scheint dabei vor allem die Eigenschaft des Stoffes, neue Hirnzellen am Leben zu erhalten: Die mutlosen Ratten mit geringem FGF2-Pegel produzierten nämlich ebenso viele frische Neurone wie ihre mutigen Artgenossen – bei ersteren überlebten die neuen Zellen allerdings nicht lange. Perez erhofft sich nun von dem Wachstumsfaktor eine neue Behandlung für Angstpatienten, die "nicht nur auf Beruhigung basiert, sondern die Erkrankung an der Wurzel packt". (sc)

Perez, J. A. et al.: A New Role for FGF2 as an Endogenous Inhibitor of Anxiety. In: Journal of Neuroscience 29(19), S. 6379-6387, 2009.

Die Forscher züchteten über 19 Generationen hinweg sowohl besonders ängstliche als auch besonders furchtlose Labortiere. Den Mut der Nager machten sie etwa daran fest, wie weit diese sich auf ein Brett vorwagten, das einen halben Meter über dem Boden schwebte. Besonders zögerliche Tiere wiesen niedrige Konzentrationen von FGF2 im Hippocampus auf – ein Befund, der auch schon bei Menschen mit Angststörungen nachgewiesen wurde.

Nach einer dreiwöchigen Behandlung mit dem Molekül zeigten sich die zuvor zaghaften Tiere jedoch deutlich wagemutiger und begannen, unerschrocken jede neue Umgebung zu erkunden. Denselben Effekt hatte allerdings auch eine anregende Umgebung mit vielen Spielzeugen: Sie machte die Tiere nicht nur furchtloser, sondern führte auch dazu, dass ihre Gehirne selbst größere Mengen des Wachstumsfaktors produzierten.

Die erfolgreiche Therapie spricht dafür, dass ein Mangel an FGF2 eine mögliche Ursache für Ängstlichkeit darstellt, und nicht etwa deren bloße Folge ist. Wichtig scheint dabei vor allem die Eigenschaft des Stoffes, neue Hirnzellen am Leben zu erhalten: Die mutlosen Ratten mit geringem FGF2-Pegel produzierten nämlich ebenso viele frische Neurone wie ihre mutigen Artgenossen – bei ersteren überlebten die neuen Zellen allerdings nicht lange. Perez erhofft sich nun von dem Wachstumsfaktor eine neue Behandlung für Angstpatienten, die "nicht nur auf Beruhigung basiert, sondern die Erkrankung an der Wurzel packt". (sc)

Perez, J. A. et al.: A New Role for FGF2 as an Endogenous Inhibitor of Anxiety. In: Journal of Neuroscience 29(19), S. 6379-6387, 2009.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben