Perowskit-Solarzellen: Das Graphen der Fotovoltaik

Wir schreiben das Jahr 2036. Die letzten Braunkohlekraftwerke sind stillgelegt, die Tagebauflächen renaturiert. Gaskraftwerke werden nur noch zu Spezialzwecken eingesetzt und laufen – wenn überhaupt – mit Biogas. Die Atomkraftwerke warten eingemottet auf den Rückbau. An den Küsten liefern Wind- und Gezeitenkraftwerke Strom. Im Inland scheint die Sonne auf Hausdächer, die mit hocheffizienten Solarmodulen bestückt sind. Spezielle Speicherkraftwerke, Batteriebänke und Wärmepumpen speichern die nicht benötigte Energie und geben sie wieder ab, wenn sie gebraucht wird. Auf dem Land teilen sich Agrar- und Energiewirtschaft die Fläche: Auf hohen Stelzen stehen halbdurchlässige Solarmodule, die genug Sonnenlicht für das Pflanzenwachstum durchlassen. Unter ihnen fahren Traktoren mit E-Maschine. Die Energieversorgung funktioniert sicher, sauber – und nicht zuletzt preiswert.

Was vielen wie ein reiner Wunschtraum vorkommen mag, kann durchaus Realität werden. Gäbe es etwa ein konkurrenzlos günstiges Solarmodul, würde dies andere Energieträger schlicht vom Markt fegen. Ein aussichtsreicher Kandidat existiert sogar schon: Solarzellen aus Perowskit, einer metallorganischen Verbindung, deren Kristallstruktur besonders gut dazu geeignet ist, das Sonnenlicht zu "ernten".

Verblüffend an den Perowskiten ist vor allen Dingen, mit welcher Rasanz sich ihre Leistung entwickelte, seit man an ihnen zu forschen begann. Bedeutendste Kennzahl ist der Wirkungsgrad: Wie viel Prozent der einfallenden Sonnenenergie wandelt die Solarzelle in Strom um? "Dieser Wirkungsgrad lag 2013 noch bei zirka 14 Prozent", sagt Michael Powalla vom Karlsruher Institut für Technologie, "2016 lag er bei über 22 Prozent." Kein anderes Solarzellenmaterial hat je eine solch rasche Steigerungsrate erlebt.

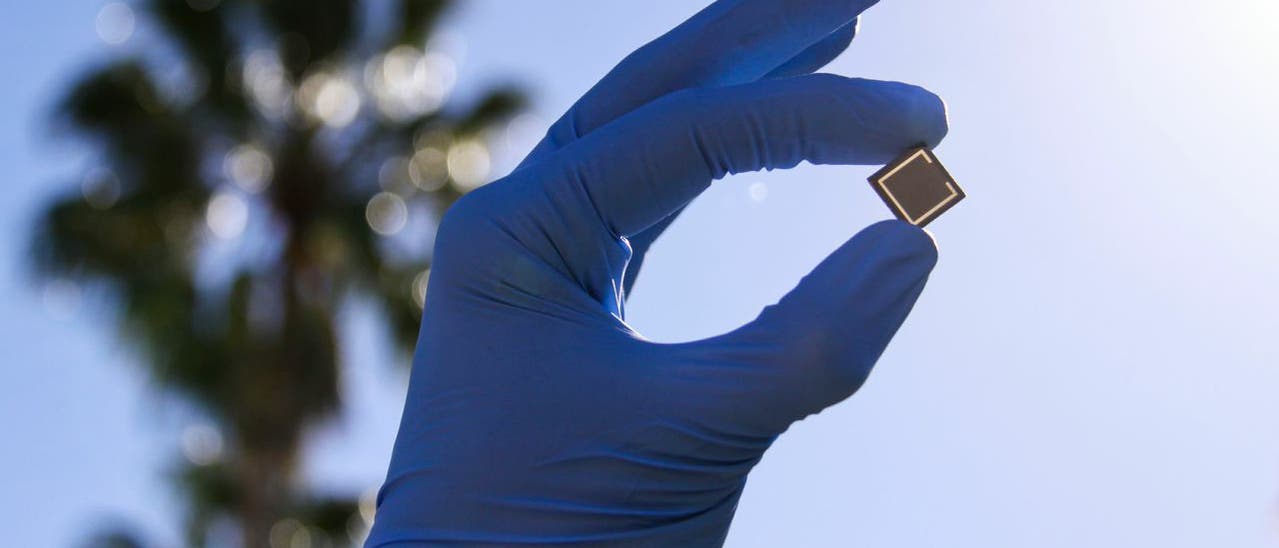

Noch sind die Zellen, an denen diese Werte gemessen werden, aufwändig konstruierte Unikate – und sehr klein. Sie messen typischerweise gerade einmal einen zehntel Quadratzentimeter. Mit Druck- und Beschichtungsverfahren könnten sich Perowskit-Schichten aber potenziell kostengünstig und in großer Geschwindigkeit herstellen lassen.

Die positiven Eigenschaften von Perowskit sind in seinem Kristallgitter begründet: Trifft ein Lichtteilchen darauf, regt es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Elektron an. Im Perowskit sind diese freien Elektronen sehr langlebig und lassen sich dann als elektrischer Strom abgreifen. Das Perowskit verhält sich in dieser Hinsicht auch sehr "gutmütig": Man benötigt kein besonders reines Material wie etwa bei Silizium, um effiziente Solarzellen herzustellen. Die notwendige Reinheit von Silizium ist der Hauptgrund dafür, dass bei herkömmlichen Solarzellen sehr viel Energie für die Produktion nötig ist und die Module nicht ganz billig sind.

Euphorie im Labor – Skepsis in der Industrie

Größtes Problem der Perowskit-Solarzellen ist derzeit noch ihre Instabilität. Das Kristallgitter ist sehr empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen: Bei zu viel Feuchtigkeit, Wärme oder UV-Licht verändert es sich und verliert dabei seine Fähigkeit, Licht in Strom zu verwandeln. Die Produktionsverfahren für großflächige Module sind zudem noch nicht entwickelt.

Die Industrie betrachtet Perowskit-Solarzellen im Augenblick deshalb noch recht argwöhnisch. Aber auch in einigen industriellen Forschungslaboren arbeiten Wissenschaftler an diesem viel versprechenden Material – ohne natürlich all ihre Ergebnisse sofort zu publizieren. "Angewandte Grundlagenforschung" könnte man nennen, was die internationale Perowskit-Szene derzeit betreibt. Es beispielsweise besser einzukapseln, zu schützen und stabiler zu machen.

"In unserem Institut haben wir eine Polymerschutzschicht entwickelt, die die Solarzelle umhüllt", sagt Federico Bella vom Polytechnikum in Turin. Diese fluoridhaltige Schicht wandelt die schädlichen UV-Komponenten im Sonnenlicht in sichtbares Licht um und erhöht dadurch sogar den Wirkungsgrad der Solarzelle.

Zudem wirkt es als sichere Schutzschicht für Feuchtigkeit aus der Umgebung. Völlig ungeschützte Solarzellen werden schon nach wenigen Tagen komplett unbrauchbar. Mit der Polymerschutzschicht behalten sie nach einem Monat Dauereinsatz fast ihre gesamte Effizienz und verlieren nicht einmal fünf Prozent an Wirkungsgrad. Das ist für industrielle Zwecke zwar noch nicht überzeugend, lässt sich aber weiter optimieren und mit anderen Methoden kombinieren.

Denn eine andere Möglichkeit besteht darin, spezielle Perowskit-Kristalle zu entwickeln, die möglichst unempfindlich und langlebig sind. Mit einem ausgeklügelten Verfahren gelang es kürzlich Forschern der École polytechnique fédérale in Lausanne (EPFL), Rubidiumatome in das Perowskit-Kristallgitter zu integrieren und es dadurch weiter zu stabilisieren.

Dies und das Verwenden einer polymerischen Ladungsentnahmeschicht erhöht die Temperaturbeständigkeit von Perowskit enorm. "Wir altern die Module bei 85 Grad Celsius, 500 Stunden unter voller Last, was sogar Industrienormen überschreitet. Dabei verzeichnen wir lediglich fünf Prozent Verlust", sagt Michael Saliba von der EPFL. Eine entscheidende Stabilisierung der Perowskit-Materialien sei das, meint der Forscher, und eine Brücke hin zur Industrialisierung.

Noch wird es nach Ansicht der Forscher aber einige Jahre dauern, bis Perowskit-Solarzellen stabil genug für den Dauereinsatz in der freien Natur sind und sich diese anspruchsvollen Module auch kostengünstig in Serie fertigen lassen.

Solarzellen fahren Tandem

Perowskit-Solarzellen müssen auch nicht unbedingt im Alleingang arbeiten. Erst kürzlich hat eine Dünnschicht-Tandemsolarzelle aus Perowskit- und dem Material CIGS erstmals die Effizienz von Modulen aus den einzelnen Materialien übertroffen.

Das ist deshalb möglich, weil Perowskit- und CIGS-Solarzellen bevorzugt verschiedene Anteile im Sonnenlicht absorbieren. In Kombination decken sie also das Spektrum des Sonnenlichts besser ab und können so besonders hohe Wirkungsgrade erzielen.

CIGS steht für die Kombination Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid und besitzt ebenso wie die Perowskite einige positive Eigenschaften. CIGS lässt sich bereits in sehr dünnen Schichten von nur ein bis zwei Mikrometer als Solarzelle verwenden, rund 100-mal dünner als Silizium-Solarzellen. Das hat den Vorteil, dass man sie auf flexiblen oder unregelmäßig geformten Trägern auftragen kann. Die geringe Dicke ist aber auch deshalb nicht ganz unwichtig, weil das enthaltene Indium ein seltenes und teures Element ist. Der geringe Materialeinsatz spart Kosten. CIGS-Solarzellen erreichen unter Laborbedingungen bereits Wirkungsgrade von über 22 Prozent und haben auf dem Weltmarkt einen Anteil von rund zwei Prozent.

Perowskit-Solarzellen lassen sich aber auch mit herkömmlichen Silizium-Solarzellen kombinieren, dem "Arbeitspferd" der heutigen Solarindustrie. Rund 90 Prozent aller verkauften Solarmodule basieren auf diesem Werkstoff. Die Siliziumtechnologie ist mittlerweile so ausgereift, dass keine überraschenden Leistungssprünge zu erwarten sind – ebenso wenig wie eine bedeutende Preissenkung. Und Silizium-Solarzellen könnten schon bald die physikalischen Grenzen dieses Materials erreichen: Mehr als 26 Prozent Wirkungsgrad bei der Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom sind mit Silizium allein nicht zu erreichen. Außerdem benötigen solch hochqualitative Solarzellen möglichst reines – und damit teures – Silizium.

Durch eine Kombination mit Perowskit, wie sie beispielsweise Tonio Buonassisi und seinem Team der Stanford University und des MIT gelang, ließe sich womöglich ein Wirkungsgrad von 30 bis 35 Prozent erreichen. Die Produktion wäre im Prinzip einfach: Man bringt eine Flüssigkeit mit den Perowskit-Grundstoffen auf die Siliziumzellen auf und lässt die darin gelösten Stoffe zu Perowskit kristallisieren. In Zukunft könnte es sogar auf ein einfaches Druckverfahren hinauslaufen. Das wäre für das Silizium besonders schonend.

Auch bei diesen Tandemsolarzellen addieren sich die positiven Eigenschaften beider Stoffe. Perowskit deckt den sichtbaren Bereich des Sonnenlichts ab – es absorbiert ein ähnliches Spektrum wie die Sinneszellen im menschlichen Auge. Silizium hingegen nimmt auch Strahlung im nahen Infrarot auf. Vor der industriellen Produktion gibt es aber noch eine ganze Reihe von Problemen zu lösen. "Im Einsatz von Tandemsolarzellen müssen die beiden Solarzellen aufeinander abgestimmt und die entsprechenden Schichten sorgfältig optimiert werden", erklärt Powalla.

Problematischer Bleigehalt

Neben den Stabilitätsproblemen besitzen Perowskit-Solarzellen derzeit aber noch ein weiteres großes Manko: In ihrem Kristallgitter ist Blei enthalten. Dieses giftige Schwermetall ist dafür verantwortlich, dass selbst bei einer Lösung der Stabilitätsprobleme an eine wirtschaftliche Verwendung noch nicht zu denken ist. Die europäische RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) untersagt derzeit noch den Einsatz von Blei in Solarzellen.

Das Problem ließe sich auf zweierlei Weise lösen. Einerseits versuchen viele Forscher, das Blei durch Zinn zu ersetzen. Im Prinzip lassen sich auch mit diesem Ersatzmaterial hochwertige Solarzellen bauen. Zinn ist aber leider nicht langfristig stabil. Es oxidiert langsam und verändert dabei die Kristallstruktur des Perowskits, wodurch es seine Fähigkeit verliert, Licht in Strom zu verwandeln. Auf diesem Gebiet vermelden Teams zwar Fortschritte, so ist es zumindest gelungen, die Oxidation von Zinn zu verlangsamen. Noch ist aber nicht klar, ob sich dieses Problem in insgesamt zufrieden stellender Weise lösen lässt.

Andererseits könnte man auch daran denken, die RoHS-Richtlinie zu ändern und das Blei in den Solarzellen besser einzukapseln, damit es nur unter kontrollierten Bedingungen – etwa beim Recycling – wieder frei wird. Bei Bränden müsste man dann mit einer gewissen Bleikontamination rechnen. Politisch wäre das natürlich heikel umzusetzen. Aber was wäre, wenn sich bei Perowskit-Solarzellen eines Tages alle anderen Probleme hinsichtlich Langlebigkeit und Stabilität lösen lassen, das Blei sich jedoch nicht ersetzen lässt?

Einige Forscher sehen den Einsatz von Blei nicht unbedingt als Ausschlusskriterium: Ihrer Ansicht nach sollte man gegebenenfalls über Industrienormen nachdenken, die den Einsatz von Blei in solchen Solarzellen zulassen. Denn der Schutz des Klimas, zu dem solche Solarzellen vielleicht schon innerhalb weniger Jahre beitragen könnten, sei ein so hohes globales Gut, dass demgegenüber das Risiko sehr lokal beschränkter Grenzwertüberschreitungen von Blei nicht so schwer ins Gewicht falle. Die Menge an Blei ist zudem nur gering, da diese Solarzellen sehr dünn sind.

Aber dies ist eine Diskussion, die nicht nur Laboren, sondern vor allem in der breiten Öffentlichkeit geführt werden müsste. Vielleicht werden Länder mit geringeren umweltrechtlichen Restriktionen auch schneller auf eine solche Technologie setzen. Und wer weiß: Vielleicht erledigt sich diese Frage dank guter Forschungsergebnisse von selbst, wenn auch Perowskit-Solarzellen bleifrei werden.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.