Tierische Chemiewaffen: Giftmischer auf sechs Beinen

Frösche zu verzehren kann Nebenwirkungen haben, auch für Franzosen. Napoleon etwa war sicher wenig erfreut, als während seines Ägyptenfeldzugs von 1798 bis 1801 ganze Truppenteile dienstunfähig ausfielen: Nach dem Verzehr von Froschschenkeln aus den Sümpfen des Nildeltas litten die Soldaten unter schmerzhaften Erektionen, die ihre militärische Einsatzfähigkeit doch deutlich beeinträchtigten. Hinter den merkwürdigen Symptomen steckten allerdings nicht die Amphibien selbst, sondern deren Nahrung. Offenbar hatten die Tiere vorher größere Mengen von Ölkäfern gefressen, die eine Verbindung namens Cantharidin herstellen. Manche Frösche können diese Substanz problemlos aufnehmen und in ihrem Körper anreichern. Auf Menschenmänner aber wirkt sie nicht nur erektionsfördernd, sondern vor allem hochgiftig. Und trotzdem kann sie vielleicht zum Vorbild für einen Arzneiwirkstoff der Zukunft werden.

Vielseitige Waffen

Der Blick in die Giftküche der Insekten ist ein ebenso spannendes wie kompliziertes Forschungsfeld. Denn was die Produktion und den Einsatz von chemischen Waffen angeht, sind die Sechsbeiner erstaunlich erfindungsreich. Manche setzen sich mit selbst gemachten Abwehrstoffen gegen ihre Feinde zur Wehr, andere verwenden dazu giftige Bestandteile aus ihrer Nahrung. Da kommt ein gewaltiges Arsenal zusammen.

Schließlich stellen die Insekten die größte Tierklasse auf der Erde. Die Zahl der wissenschaftlich beschriebenen Arten liegt bei etwa einer Million, dazu kommen Schätzungen zufolge noch etliche Millionen bisher unbekannter Spezies. In diesem großen Verwandtschaftskreis ist der Einsatz von Chemie äußerst populär: "Ungefähr die Hälfte aller Insekten verteidigt sich mit chemischen Mitteln gegen Feinde", schätzt Wilhelm Boland vom Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie in Jena. Was macht die Körper der Insekten zu derart produktiven lebenden Chemiefabriken? Wie produzieren und verwerten die Tiere Gifte, ohne sich selbst zu schaden? Kann das Knowhow der Sechsbeiner vielleicht vom Menschen für den Pflanzenschutz oder die Entwicklung von Arzneiwirkstoffen eingesetzt werden? Wer solchen Fragen nachgeht, braucht sich über zu viel wissenschaftliche Routine bei seiner Arbeit keine Sorgen zu machen. "Wir erleben andauernd neue Überraschungen", sagt Wilhelm Boland.

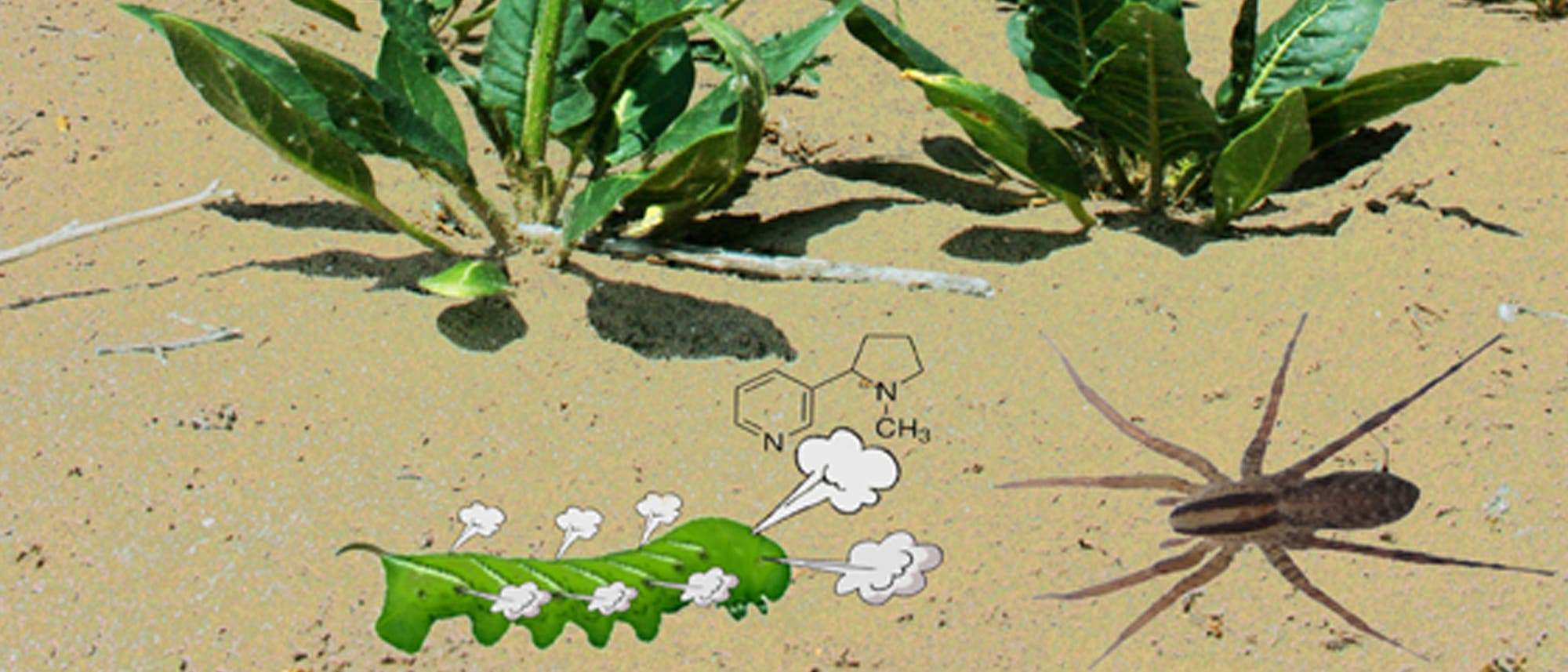

Schlechter Atem gegen Spinnen

Ein Team um seinen Jenaer Kollegen Ian Baldwin hat zum Beispiel kürzlich einen ziemlich exzentrischen Fall von chemischer Kriegsführung bei Schmetterlingen entdeckt [1]. Schauplatz des Geschehens ist die Wüste Great Basin Desert im US-Bundestaat Utah. Dort wächst der Kojotentabak, Nicotiana attenuata, der sich mit Hilfe des hochgiftigen Nikotins gegen alle möglichen knabbernden Gegner wehrt. "Nikotin ist giftig für alle Lebewesen, die sich mit Hilfe von Muskeln fortbewegen", erklärt Ian Baldwin. Gegen die Raupen des Tabakschwärmers Manduca sexta bleibt diese Waffe allerdings wirkungslos. Wie der Falternachwuchs das Gift entschärft, weiß noch niemand so ganz genau. Möglicherweise kann er die Substanz sowohl effektiv ausscheiden als auch in andere Verbindungen umwandeln. Jedenfalls scheinen bei dem Prozess spezielle Gene mit der Bauanleitung für die so genannten Cytochrom-P450-Enzyme eine Rolle zu spielen. Denn diese CYP-Gene werden aktiv, sobald das Tier größere Mengen Nikotin zu sich genommen hat.

Zu ihrer Verblüffung haben die Jenaer Forscher nun herausgefunden, dass die zugehörigen Enzyme den Raupen auch eine bis dahin völlig unbekannte Form der Verteidigung ermöglichen. Mit ihrer Hilfe können die Tiere nämlich winzige Mengen des Gifts aus ihrer Nahrung in eine Transportform umwandeln, die sie dann über ihre Körperflüssigkeit ins Atmungssystem leiten. Und schon strömt aus Öffnungen an den Seiten des Raupenkörpers ein giftiger Nikotinatem. Der scheint vor allem Spinnen massiv zuwider zu sein. Solange dieser Mechanismus funktionierte, zeigte die Wolfsspinne Camptocosa parallela in den Experimenten der Forscher jedenfalls wenig Interesse an Tabakschwärmerraupen. Sehr gerne griff der nachtaktive Jäger dagegen zu, wenn der Falternachwuchs nikotinfreien Tabak gefressen hatte. Oder wenn die Forscher im Erbgut der Raupe eine Variante von Cytochrom P450 abgeschaltet hatten. Ohne dieses Enzym können die Tiere das Nikotin offenbar nicht weiterverarbeiten, der schlechte Atem versiegt – und die Spinne schlägt zu.

Ausgeschaltete Gene

Das ist aber nicht der einzige Nachteil, den Raupen mit abgeschalteten CYP-Genen haben. Sie verlieren auch ihre Resistenz gegen das Nikotin der Pflanze – die Tabakwaffe wirkt wieder. Und dieser Trick lässt sich künftig möglicherweise für den Pflanzenschutz nutzen. Weltweit gibt es mehr als 200 000 Insektenarten, die als Pflanzenschädlinge gelten. Im Lauf ihrer Evolution haben diese Tiere alles daran gesetzt, die Schutzmechanismen ihrer grünen Opfer so gut wie möglich auszuhebeln. So haben sie ihren Stoffwechsel auf alle möglichen pflanzlichen Gifte eingestellt, die ihnen eigentlich den Appetit verderben sollten. Die Betriebsanleitungen für diese Entgiftungsprozesse sind in verschiedenen Genen verschlüsselt. Wer diese Erbinformationen kennt und ausschaltet, kann der pflanzlichen Abwehr also zu mehr Durchschlagskraft verhelfen.

Beim Tabak und seinem Raupenfeind haben Ian Baldwin und seine Kollegen das mit der so genannten RNA-Interferenz-Technologie (RNAi) geschafft [2]. Mit Hilfe spezieller Pflanzenviren haben die Forscher den Tabak dazu gebracht, doppelsträngige RNA-Stücke herzustellen, die Sequenzen aus den CYP-Genen der Raupen enthalten. Knabbern die Raupen nun an den Blättern, nehmen sie diese RNA aus der Pflanze auf. Ihr Körper aber erkennt, dass die Doppelstrangmoleküle dort nichts zu suchen haben und startet ein Abwehrprogramm: Enzyme zerhacken die RNA in kleine Stücke, die dann ein spezieller Enzymkomplex namens RISC aufnimmt. Dieser zerhackt als Nebeneffekt auch die natürliche Bauanleitung für die Cytochrom-P450-Enzyme der Raupen – was dazu führt, dass das Insekt dieses Enzym nicht mehr bildet und damit seine Fähigkeit zur Nikotinentgiftung verliert.

Tabakpflanzen, die auf diese Weise Gene ihrer Feinde abschalten können, scheinen zu profitieren. Junge Raupen, die an diesen veränderten Pflanzen gefressen hatten, nahmen in den Experimenten der Jenaer Forscher jedenfalls deutlich langsamer zu als ihre Artgenossen auf herkömmlichen Gewächsen. Vermutlich ist das eine Folge der besseren Nikotinwirkung. "Für den Pflanzenschutz ist die RNAi-Technik hochinteressant, weil sie so spezifisch ist", meint Ian Baldwin. Schließlich lassen sich damit ganz gezielt bestimmte Gene des Schädlings ausschalten, ohne dass andere Insekten darunter leiden.

Giftige Blasen

Nicht nur Pflanzen produzieren Gifte, auch die hungrigen Insekten selbst haben Substanzen auf Lager, die anderen den Appetit auf Nutzpflanzen verderben kann. Zum Beispiel Blattkäfer: Die Larven etlicher Vertreter dieser Familie haben eine interessante Verteidigungsstrategie entwickelt. Nähert sich ein Feind, stülpen sie auf dem Rücken kleine Bläschen eines giftigen Wehrsekrets aus, mit dem sie hungrige Feinde wie Ameisen oder Marienkäfer in die Flucht schlagen. "Einige Arten produzieren diese Abwehrwaffen selbst, andere nehmen Vorstufen für die giftigen Substanzen aus ihrer Pflanzennahrung auf", erklärt Wilhelm Boland.

Ihren Giftcocktail scheinen die Tiere zudem zur Abwehr von Krankheiten zu nutzen, wie Wissenschaftler vom Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau in Dossenheim bei Heidelberg vermuten. Denn Bestandteile des Wehrsekrets hindern verschiedene Bakterien und vor allem insektenpathogene Pilze am Wachsen. Die Verbindungen wirken auch gegen das Bakterium Bacillus thuringiensis, dessen Gift die Darmwand der Krabbeltiere zerstört und sie dadurch tötet. Das ist aus Sicht des Pflanzenschutzes ein interessanter Befund. Denn mit Hilfe dieses Bakteriums bekämpfen viele Landwirte gefräßige Insekten auf ihren Feldern, und gegen Stechmücken kommt das Gift ebenfalls zum Einsatz. Gegen manche Gegner – so eben auch die Blattkäfer – wirkt diese Strategie nur schlecht, offenbar weil die Insekten das Bakterium mit Hilfe ihres Chemiecocktails ausschalten. Man möchte nun wirksamere Bakterienstämme züchten, um so in Zukunft diese gut verteidigten Schädlinge aus dem Verkehr ziehen zu können.

Möglicherweise lassen sich solche Insektenwirkstoffe aber auch direkt als neue Mittel gegen Pilzen oder Bakterien einsetzen – etwa gegen den Apfelschorf, eine der wichtigsten Pilzkrankheiten bei Apfelbäumen, oder gegen das Bakterium Erwinia amylovora. Es verursacht im Obstbau jedes Jahr Millionenschäden durch den so genannten Feuerbrand an Apfel- und Birnbäumen.

Von Käfern lernen

Allerdings: "Bisher ist noch kein Pflanzenschutzmittel nach Blattkäfervorbild entwickelt worden", sagt Wilhelm Boland – denn die biochemischen Prozesse in den tierischen Giftfabriken sind unerhört komplex. Das zeigt sich exemplarisch bei einer bestimmten Gruppe von Blattkäfern, bei denen Boland und seine Kollegen die verschlungenen Wege der Chemiewaffenproduktion schon weit gehend aufklären konnten [3]. Nach mühevoller Detailarbeit kennt das Team nun die Vorstufen der Wehrsekrete, die eine Käferlarve aus der vegetarischen Diät aufnimmt. Zudem haben die Forscher das komplizierte Transportnetzwerk aus Proteinen durchleuchtet, mit dessen Hilfe die Tiere diese Substanzen vom Darm in die Wehrdrüsen schaffen. "Wir können bei solchen Untersuchungen sehr viel über den Stoffwechsel lernen", sagt Wilhelm Boland. Durchaus denkbar, dass dies auch medizinisch relevant ist: Denn was der Körper des Menschen mit aufgenommenen Pflanzenstoffen genau anstellt, ist keineswegs bis ins Detail geklärt. Derzeit untersuchen Wilhelm Boland und seine Kollegen daher in allen Einzelheiten, wie Insekten das Blattgrün Chlorophyll abbauen. "Wir gehen davon aus, dass diese Vorgänge beim Menschen ganz ähnlich ablaufen", sagt der Forscher.

Medizin aus Insekten

Möglicherweise haben die Krabbeltiere sogar Substanzen im Repertoire, die für die Medizin interessant sein könnten [4]. "Insekten als Arzneimittel einzusetzen, ist ja keineswegs eine neue Idee", betont der Tierökologe Konrad Dettner, der sich an der Universität Bayreuth mit den pharmakologischen Schätzen der Sechsbeiner beschäftigt. So empfahl die Volksmedizin früherer Jahrhunderte Küchenschabenpulver gegen Krämpfe und zur Förderung der Wasserausscheidung, Ameisenbäder gegen Lähmungen und Nervenschmerzen oder Extrakte aus Maulwurfsgrillen zur Wundbehandlung.

Auch das Cantharidin, das Napoleons Soldaten zum Verhängnis wurde, ist seit Langem bekannt. Es wurde als Pulver und Tinktur, Pflaster und Salbe eingesetzt und sollte die verschiedensten Effekte hervorrufen. Äußerlich angewendet sollte es als blasenziehendes Mittel und zur Entfernung von Warzen dienen, innerlich zur Bekämpfung der Tollwut und zur Steigerung der männlichen Potenz. Gewonnen wurde es vor allem aus Ölkäfern wie der so genannten Spanischen FliegeLytta vesicatoria, die in Südeuropa und Nordafrika häufig ist.

Nur zwei Käferfamilien haben diese Substanz überhaupt im Angebot: Neben manchen Ölkäfern stellen auch Schenkelböcke die spezielle Abwehrwaffe her. Es gibt allerdings etliche andere Insekten, die das von diesen Tieren produzierte Cantharidin für ihre eigenen Zwecke nutzen. Vor allem auf manche Käfer und Mücken entfaltet es eine offenbar unwiderstehliche Anziehungskraft. "Diese Tiere sind geradezu süchtig nach dieser Droge", sagt Konrad Dettner. Wo ein Ölkäfer überfahren auf der Straße liegt, versammeln sich in kürzester Zeit ganze Scharen solcher so genannten canthariphilen Insekten. Da wird nicht nur vom toten Käfer und seinem Gift gefressen, sondern auch gebalzt und kopuliert, was das Zeug hält.

Denn mit dem aufgenommenen Gift aus fremder Produktion können sich die Tiere nicht nur selbst gegen Feinde schützen, oft spielt es auch in ihrem Sexualleben eine wichtige Rolle. So scheiden die Männchen einiger Käfer und Mücken einen kleinen Teil der Substanz über Drüsen am Kopf oder in den Deckflügeln wieder aus. Dieses Sekret verrät den Weibchen, wie viel Cantharidin der jeweilige Kandidat seiner Partnerin als Hochzeitsgeschenk überreichen kann. Und das ist aus Sivht der Weibchen offenbar ein entscheidendes Qualitätsmerkmal: Nur wer genügend Gift mitbringt, darf auch zur Paarung schreiten. Das dabei übertragene Cantharidin des Männchens baut das Weibchen sofort in seine Eier ein. Dadurch ist dann auch die nächste Generation gegen Feinde geschützt.

Käfer gegen Krebs?

Damit ein solcher Lebensstil nicht im Desaster endet, müssen die canthariphilen Insekten über effektive Entgiftungsmechanismen verfügen. Das Gleiche gilt auch für einige Frösche und Vögel, die cantharidinhaltige Insektenmenüs anscheinend problemlos vertragen. Auf Säugetiere einschließlich des Menschen aber wirkt die Substanz hochgiftig. Sie blockiert ein zentrales Enzym namens Proteinphosphatase 2A und löst damit die verschiedensten Wirkungen aus. Neben Blasenbildung auf der Haut und schmerzhaften Erektionen drohen schwere Leber- und Nierenschäden. Von cantharidinhaltigen Mitteln, die auch heute noch als eine Art Bio-Viagra vertrieben werden, sollte man daher die Finger lassen: "Jedes Jahr kommen dadurch Menschen ums Leben", warnt Konrad Dettner.

Trotzdem ist der Wirkstoff aus der Käferapotheke auch heute noch pharmazeutisch interessant. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass er verschiedene Tumorzellen am Wachsen hindert. "Vor allem in Asien suchen derzeit viele Wissenschaftler nach Möglichkeiten, diese Wirkung für die Krebstherapie zu nutzen", berichtet der Bayreuther Wissenschaftler. Es gilt, das Molekül so zu verändern, dass es für Säugetiere weniger giftig ist und trotzdem möglichst wirksam gegen Tumore. Ein anspruchsvolles Unterfangen. Doch Konrad Dettner hält es durchaus für möglich, dass Käfer eines Tages das Vorbild für ein neues Krebsmedikament liefern können.

Noch größeres Potenzial als beim Cantharidin sieht er dabei in einer Substanz namens Pederin. Dieses Gift ist das komplizierteste, das Wissenschaftler bisher aus Käfern isoliert haben. Hergestellt wird es von Kurzflügelkäfern der Gattung Paederus, von denen es weltweit mehr als 600 Arten gibt. Gedacht ist diese chemische Waffe der Käfer vor allem zur Abwehr von räuberischen Spinnen. Bei Menschen reizt sie die Haut und führt bei Kontakt mit den Augen zu einer Bindehautentzündung. Und auch diese Substanz, die in den Zellen die Proteinsynthese blockiert, zeigt eine deutliche Antitumorwirkung.

Käfer sind allerdings nicht die einzigen Tiere, die diese Waffe im Arsenal haben. Rund 30 verschiedene Varianten von Pederin haben Wissenschaftler inzwischen in Meeresschwämmen nachgewiesen. "Das war erst mal sehr verblüffend", erinnert sich Konrad Dettner. "Schließlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Natur ein so ungewöhnliches Molekül zweimal unabhängig voneinander erfunden hat".

Inzwischen haben die Forscher dieses Rätsel gelöst: Sowohl Schwämme als auch Käfer produzieren ihr Gift nicht selbst, sondern verlassen sich dabei auf die Hilfe von Bakterien der Gattung Pseudomonas. "Leider können wir diese Mikoorganismen bisher nicht kultivieren", sagt Konrad Dettner. Sonst könnte man mit solchen gezüchteten Pederin-Lieferanten größere Mengen des möglichen Wirkstoffs herstellen und untersuchen. Genau daran fehlt es nämlich bisher: Aus den Käfern lässt sich nicht genügend Substanz gewinnen, um damit klinische Tests durchführen zu können. Allerdings sind inzwischen die Gene bekannt, die für die Synthese des Giftes zuständig sind. Möglicherweise lassen sich diese Erbinformationen auf andere, leichter kultivierbare Bakterien übertragen. Die könnten dann genügend Pederin für weitere Studien herstellen.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben