Fraktale: Die Entschlüsselung der Mandelbrot-Menge

Mitte der 1980er Jahre war die käferartige Silhouette der Mandelbrot-Menge so allgegenwärtig wie Walkmen, Dauerwellen und Batikfarben. Das Fraktal zierte die Wände von Studentenwohnheimen aller Welt. Mathematikerinnen und Mathematiker erhielten Hunderte von Briefen, in denen sie um Bilder der Menge gebeten wurden. Technisch versiertere Fans konnten auf die Oktoberausgabe des Jahres 1985 von »Spektrum« zurückgreifen: Auf der Titelseite prangte die Mandelbrot-Menge in feurigen Farben; im Innenteil der Zeitschrift fanden sich detaillierte Programmieranweisungen, um das ikonische Bild am Computer zu erzeugen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Fraktal bereits weit über die Mathematik hinaus bis in Bereiche des täglichen Lebens ausgebreitet. Die Mandelbrot-Menge inspirierte David Hockney zu Gemälden und mehrere Musiker zu Kompositionen. Sie taucht in John Updikes Romanen auf, wurde zum Thema psychedelischer Halluzinationen und eines Dokumentarfilms von Sciencefiction-Autor Arthur C. Clarke.

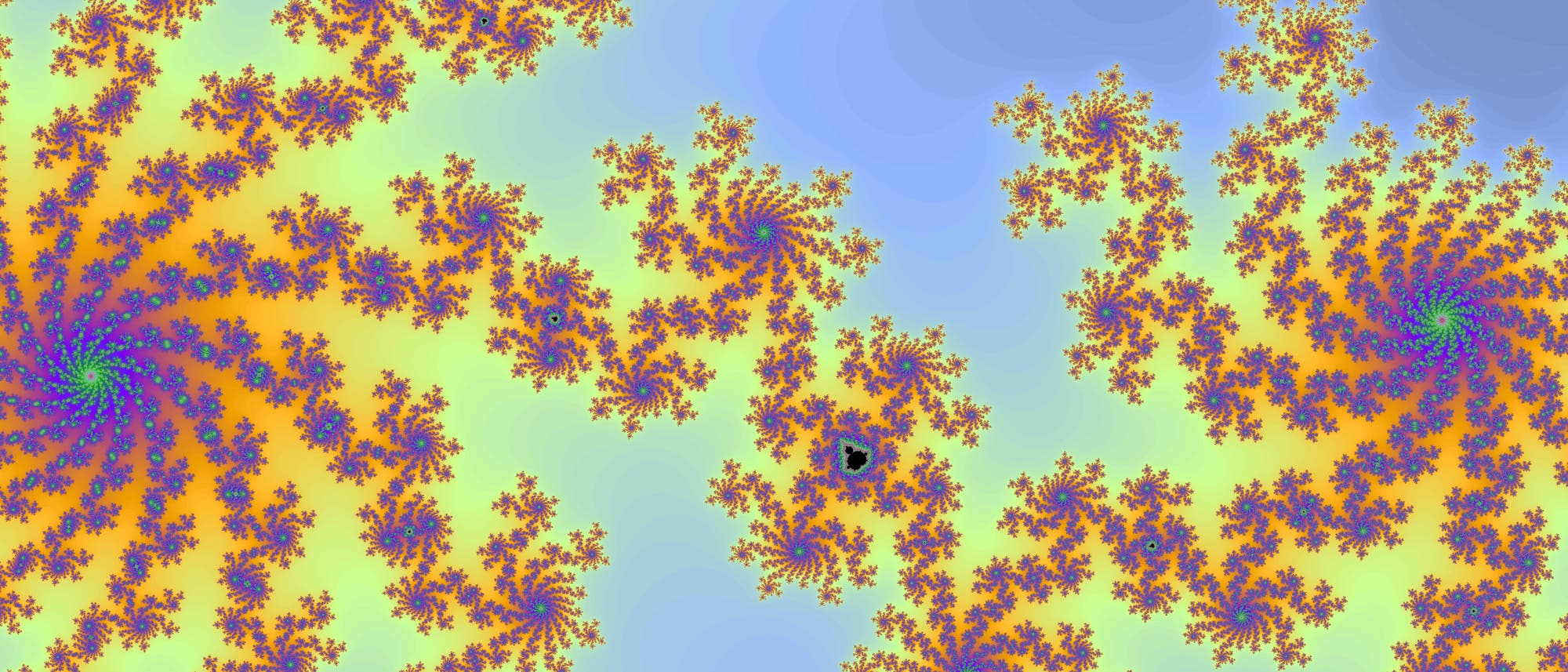

Die Mandelbrot-Menge ist eine beeindruckende Figur mit einem fraktalen Umriss. Wenn man an ihren Rand heranzoomt, eröffnen sich Täler, die von Seepferdchen und Elefanten bevölkert sind; man entdeckt Spiralgalaxien und synapsenartige Fäden. Egal, wie tief man in die Struktur eindringt, es entfalten sich immer wieder Kopien der ursprünglichen Menge – eine unendliche Kaskade der Selbstähnlichkeit.

Die Mandelbrot-Menge verkörperte das Bedürfnis nach einer neuen mathematischen Sprache. Sie veranschaulicht, wie aus den einfachsten Regeln eine erstaunliche Komplexität entstehen kann. In ihr leben Ordnung und Chaos Seite an Seite. Die Mandelbrot-Menge wurde ikonisch und war überall – bis sie plötzlich verschwand. Nach einem Jahrzehnt traf man sie kaum noch an. Die Fachwelt wandte sich anderen Themen zu, und die Öffentlichkeit blickte auf neue Symbole. Heute, vier Jahrzehnte nach ihrer Entdeckung, hat sich die Menge zu einem Klischee entwickelt, das geradezu an Kitsch grenzt.

Aber einige Mathematiker weigern sich, die Forschung an der Mandelbrot-Menge aufzugeben. Sie widmen ihr Leben den letzten Geheimnissen des Fraktals. Und jetzt glauben sie, endlich kurz davor zu sein, es wirklich zu verstehen.

Eine ungewöhnliche Tagung

Im Oktober 2023 versammelten sich 20 Mathematiker und Mathematikerinnen aus der ganzen Welt in einem kahlen Backsteingebäude auf einer ehemaligen dänischen Militärforschungsbasis. Ein alter Torpedo bewacht den Eingang, an den Wänden hängen Schwarz-Weiß-Fotos von Marineoffizieren in Uniform und aufgereihten Booten. Drei Tage lang, während ein heftiger Wind das Wasser vor den Fenstern zu schäumenden Kronen peitschte, lauschten die Fachleute dort Vorträgen.

Unter den Zuhörern befand sich Mitsuhiro Shishikura von der Universität Kyoto, der in den 1990er Jahren die fraktalen Umrisse der Mandelbrot-Menge studiert hatte. Ein paar Sitze weiter saß Hiroyuki Inou, der zusammen mit Shishikura wichtige Techniken zur Untersuchung einer besonders auffälligen Region der Menge entwickelt hat. In der letzten Reihe saß Wolf Jung, der Schöpfer von »Mandel«, der bevorzugten Software, um das Fraktal zu visualisieren. Ebenfalls anwesend waren Arnaud Chéritat von der Université de Toulouse, Carsten Petersen von der Universität Roskilde (der den Workshop organisiert hatte) und mehrere andere Forschende, die wichtige Beiträge zum Verständnis der Mandelbrot-Menge geleistet hatten.

An der Tafel standen Mikhail Lyubich, der weltweit führende Experte auf diesem Gebiet, und Dzmitry Dudko, einer seiner engsten Mitarbeiter; beide von der Stony Brook University in New York. Gemeinsam mit den Mathematikern Jeremy Kahn und Alex Kapiamba haben sie an einer seit Langem bestehenden Vermutung über die geometrische Struktur der Mandelbrot-Menge gearbeitet. Diese Vermutung, bekannt als MLC, ist eines der letzten Geheimnisse des Fraktals.

Misha Lyubich und Dima Dudko veranstalteten die Konferenz, um ihre Kolleginnen und Kollegen über die jüngsten Fortschritte zu informieren. Seit 20 Jahren treffen sich Forschende an diesem ungewöhnlichen Ort: Sie nehmen ihre Mahlzeiten gemeinsam ein und reden bei einem Bier bis in die frühen Morgenstunden. Danach ziehen sie sich in kleine Zimmer, in denen Etagen- oder Feldbetten stehen, zurück, die sie sich im zweiten Stock der Einrichtung teilen. Normalerweise, so sagt einer der Teilnehmer, zieht der Workshop jüngere Menschen an. Das liege wahrscheinlich an der Schwierigkeit des Themas, vermutet er – und gesteht, dass er ein wenig eingeschüchtert ist, weil er einen Vortrag vor so vielen Größen des Fachs halten soll.

Um bei der MLC-Vermutung Fortschritte zu erzielen, mussten die Fachleute viele ausgefeilte Techniken entwickeln. Heute bilden diese eine zentrale Säule in der Untersuchung dynamischer Systeme und haben sich als entscheidend für die Lösung vieler anderer Probleme erwiesen - Probleme, die nichts mit der Mandelbrot-Menge zu tun haben.

»Misha hat das große Ganze im Kopf. Und das teilt er gerne mit anderen«Sabyasachi Mukherjee, Mathematiker

Für diese Entwicklung waren Misha Lyubichs Arbeiten maßgebend. »Er hat mehrere Generationen von Mathematikern gefördert«, sagt Sabyasachi Mukherjee vom Tata Institute of Fundamental Research in Indien, einer von Lyubichs ehemaligen Postdocs. Eigentlich verbringe jeder, der sich für komplexe Dynamik interessiert, einige Zeit an der Stony Brook University, um von Lyubich zu lernen. »Misha hat das große Ganze im Kopf. Und das teilt er gerne mit anderen«, so Mukherjee. Und nun hat Lyubich zum ersten Mal das Gefühl, dieses große Ganze in seiner Gesamtheit erfassen zu können.

Ein verlockender Preis

Die Geschichte der Mandelbrot-Menge beginnt mit einem Preis. 1915 schrieb die französische Akademie der Wissenschaften wegen der jüngsten Fortschritte bei der Erforschung von Funktionen einen Wettbewerb aus: In drei Jahren würde sie 3000 Francs für Arbeiten über Iterationen ausloben – jenen Prozess, der das berühmte Fraktal hervorbringt.

Eine Iteration ist die wiederholte Anwendung einer Regel. Man setzt eine Zahl in eine Funktion ein und nutzt die Ausgabe als nächste Eingabe. Das kann man etliche Male wiederholen und beobachten, was mit der Zeit passiert. Die Werte könnten beispielsweise schnell ins Unermessliche anwachsen. Oder sie werden in Richtung eines bestimmten Zahlenwerts gezogen. Es kann auch sein, dass die Ergebnisse in einer festen Reihenfolge zwischen mehreren Zahlen hin und her hüpfen. Oder sie folgen einem chaotischen, unvorhersehbaren Muster.

Iterationen sind für die Fachwelt interessant, da der Prozess mit dynamischen Systemen zusammenhängt, wie die Rotation der Planeten um die Sonne oder die Strömung eines turbulenten Gewässers. All das sind Systeme, die sich im Lauf der Zeit nach bestimmten Regeln verändern.

Der Preis inspirierte zwei Mathematiker dazu, ein völlig neues Forschungsgebiet zu entwickeln. Einer davon war Pierre Fatou, der in einem anderen Leben vielleicht Marineoffizier geworden wäre, hätte ihn nicht eine Krankheit ereilt. Er schlug daher eine wissenschaftliche Laufbahn ein und hatte 1915 bereits mehrere wichtige Ergebnisse in der Analysis bewiesen. Der zweite Mathematiker war Gaston Julia, dessen Studium durch den Ersten Weltkrieg und seine Einberufung zur französischen Armee unterbrochen wurde. Im Alter von 22 Jahren, kurz nach Dienstantritt, verlor er seine Nase und trug für den Rest seines Lebens einen Lederriemen über dem Gesicht. Auf dem Krankenbett verfasste er einige der Arbeiten, die er für den Preis der französischen Akademie einreichte.

Fatou und Julia arbeiteten unabhängig voneinander, machten aber ähnliche Entdeckungen. Es gibt so viele Überschneidungen in ihren Ergebnissen, dass nicht immer klar ist, wem man sie zuordnen soll. Julia war aufgeschlossener und erhielt daher mehr Aufmerksamkeit. Am Ende gewann er den Preis; Fatou hatte sich nicht einmal dafür beworben. Doch inzwischen gelten beide gleichermaßen als Begründer der komplexen Dynamik.

»Komplex« deshalb, weil die zwei Forscher Funktionen auf Basis komplexer Zahlen untersuchten. Das sind solche, die sich aus reellen und imaginären Teilen (Wurzeln aus negativen Werten) zusammensetzen. Während sich reelle Zahlen als Punkte auf dem Zahlenstrahl darstellen lassen, visualisiert man ihre komplexe Erweiterung als Punkte in der Ebene.

Fatou und Julia fanden heraus, dass selbst die Iteration einfacher Funktionen zu kompliziertem Verhalten führen kann. Sie begannen ihre Beobachtungen zu dokumentieren und geometrisch darzustellen. Doch dann geriet das Fachgebiet ein halbes Jahrhundert lang in Vergessenheit.

Ein Wissenschaftler mit zweifelhaftem Ruf

Das änderte sich mit der Verbreitung von Computern in den 1970er Jahren. Damals hatte der Mathematiker Benoît Mandelbrot den Ruf eines akademischen Dilettanten. Er versuchte sich in vielen verschiedenen Bereichen, von der Wirtschaft bis hin zur Astronomie, während er am IBM-Forschungszentrum nördlich von New York City arbeitete. Er sprang von einem Thema zum anderen, ohne tief greifende Ergebnisse zu beweisen, was anderen Forschern missfiel. Als Mandelbrot 1974 zum IBM-Fellow ernannt wurde, hatte er noch mehr Freiheiten für seine Projekte. Er beschloss, mit der enormen Rechenleistung des Zentrums die komplexe Dynamik aus dem Winterschlaf zu holen.

Mit dem Computer erzeugte er die Formen, die Fatou und Julia 60 Jahre zuvor untersucht hatten. Die Bilder enthielten Informationen darüber, wann die iterierte Funktion ins Unendliche verläuft und wann sie einem festen Muster folgt. Die Zeichnungen der beiden Wissenschaftler zeigen Anhäufungen von Kreisen und Dreiecken. Die computergenerierten Bilder, die Mandelbrot erstellte, sehen hingegen ganz anders aus: Sie ähneln Drachen oder Kathedralen, und manchmal wirken sie wie unzusammenhängende Staubwolken. Damals prägte Mandelbrot das Wort »fraktal« für Formen, die selbstähnlich sind.

Fatou und Julia hatten einzelne Funktionen hinsichtlich Geometrie und Dynamik untersucht. Durch die Hilfe von Computern konnte Mandelbrot nun eine ganze Familie von Funktionen auf einmal betrachten. Er stellte sie alle in dem Bild dar, das nun seinen Namen trägt.

Die Forscher hatten sich mit den einfachsten Gleichungen befasst, die durch Iteration etwas Interessantes hervorbringen: f(z) = z2 + c, wobei c eine beliebige komplexe Zahl ist. Fatou und Julia stellten das iterierte Verhalten durch heute so genannte Julia-Mengen dar, die einer Begrenzung entsprechen. Für eine einzelne Funktion f(z) mit einem festen Wert c beschreibt die Julia-Menge die Grenze, zwischen der die Werte z bei einer Iteration zu immer größeren Funktionswerten führen – und den Werten z, die stets begrenzte Werte erzeugen.

Die Mandelbrot-Menge ist hingegen eine Art Verzeichnis von Julia-Mengen – und betrachtet unendlich viele davon auf einmal. Wenn man die Gleichung f(z) = z2 + c mit z = 0 zu iterieren beginnt und die Zahlen klein bleiben, dann ist c Teil der Mandelbrot-Menge. Falls die iterierte Funktion hingegen immer größere Werte liefert, liegt c nicht in der Menge. Es lässt sich leicht beweisen, dass kleine c nahe null in der Menge enthalten sind. Und es ist ebenso einfach zu zeigen, dass große c nicht dazugehören. Aber die komplexen Zahlen machen ihrem Namen alle Ehre: Die Begrenzung der Mandelbrot-Menge ist äußerst kompliziert. Wenn man an sie heranzoomt, eröffnen sich unzählige Strukturen – der Rand ist ein Fraktal.

Jeder Punkt in der grafischen Darstellung der Mandelbrot-Menge entspricht einer Julia-Menge. Wählt man einen Wert von c, der innerhalb der Mandelbrot-Menge liegt, dann ist die zugehörige Julia-Menge zusammenhängend, sonst ist sie unzusammenhängend.

Auch wenn die Menge nach Mandelbrot benannt wurde, ist umstritten, ob er sie tatsächlich als Erster entdeckt hat. Denn die erste Veröffentlichung der Mandelbrot-Menge – eine grobe Darstellung des Fraktals mit lediglich ein paar hundert Punkten – erschien 1978 in einem Artikel von Robert Brooks und J. Peter Matelski. Allerdings beschäftigten sie sich damals mit ganz anderen Themen, der Gruppentheorie und der hyperbolischen Geometrie.

Doch es war Mandelbrot, der die Menge berühmt machte. Nachdem er mit IBM-Computern Hunderte von Julia-Mengen grafisch dargestellt hatte, versuchte er sie alle gleichzeitig abzubilden. 1980 gelang es ihm, eine detaillierte Version der Mandelbrot-Menge zu erstellen. Er war völlig fasziniert und beschloss, das Fraktal der Öffentlichkeit zu zeigen, weshalb sie seinen Namen erhielt.

Die Computerbilder erregten schnell die Aufmerksamkeit von renommierten Mathematikern. Niemand hatte damals erwartet, dass quadratische Gleichungen so vielfältig sein können. »Es ist, als würde man eine Geode öffnen, einen einfach aussehenden Stein, und im Inneren findet man all diese Kristalle«, sagt Anna Benini von der Universität Parma in Italien.

Innerhalb weniger Jahre bewiesen John Hubbard und sein Kollege Adrien Douady viele Ergebnisse über die Mandelbrot-Menge und die von ihr dargestellten Julia-Mengen. Ihre Beweise waren handgeschrieben und »hauptsächlich nur für Douady und mich verständlich«, schrieb Hubbard. Und so hielt Douady 1983 mehrere Vorlesungen, um ihre Arbeit zu erklären. Anschließend fasste er das Material in einem Dokument zusammen, den so genannten »Orsay-Notizen«. Dieses fast 200 Seiten lange Manuskript wurde zur Bibel des Fachgebiets.

In den »Orsay-Notizen« bewiesen Douady und Hubbard mehrere wichtige Theoreme, die durch die computergestützten Bilder motiviert waren. Sie zeigten zum Beispiel, dass die Mandelbrot-Menge zusammenhängend ist: Man kann jeden Punkt der Menge mit jedem anderen durch eine Linie verbinden, ohne diese zu unterbrechen. Mandelbrot hatte zunächst das Gegenteil vermutet: Die ersten Bilder schienen eine große Insel mit vielen kleinen umliegenden Eilanden zu zeigen, die klar voneinander getrennt sind. Doch nachdem Grafiken mit höherer Auflösung erschienen, wurde deutlich, dass die Inseln durch hauchdünne Fäden miteinander verknüpft sind.

Es findet sich zudem eine unauffällige Aussage in den »Orsay-Notizen«, die sich bald zur wichtigsten Frage über die Mandelbrot-Menge entwickeln sollte: die MLC-Vermutung. Sie besagt, dass die Menge nicht bloß zusammenhängend, sondern auch lokal zusammenhängend ist (»Mandelbrot locally connected«, kurz: MLC). Das heißt: Egal, wie weit man in die Menge hineinzoomt, sie sieht immer wie ein zusammenhängendes Stück aus. Ein Kreis ist zum Beispiel lokal zusammenhängend, während ein Kamm es nicht ist. Zwar ist die gesamte Form des Kamms zusammenhängend, aber wenn man an die Spitzen der Zähne heranzoomt, sieht man nur mehrere unverbundene Liniensegmente nebeneinander.

Obwohl es sich um eine einfache geometrische Aussage handelt, erlangte die MLC-Vermutung schnell den Ruf, unglaublich schwierig zu sein. Und doch zieht sie immer wieder Fachleute in ihren Bann, denn ihre Implikationen sind bedeutend.

In den »Orsay-Notizen« hatten Douady und Hubbard gezeigt, dass die MLC-Vermutung Auswirkungen auf Punkte im Inneren der Mandelbrot-Menge hat. Je nach Lage können sich die inneren Punkte der Menge stark unterscheiden. In der Hauptkardioiden (so wird die zentrale Region wegen ihrer Herzform genannt) laufen die zugehörigen Funktionen bei der Iteration auf einen einzigen Wert zu, während sie in anderen Kardioiden zwischen einer bestimmten Anzahl verschiedener Werte hin und her springen. Manche Punkte können aber auch Funktionen entsprechen, die zwar begrenzt, jedoch niemals periodisch sind.

Falls die MLC-Vermutung wahr ist, sind solche nichtperiodischen Folgen selten. Die Häufigkeit, mit der diese auftauchen, wird als »Dichte der Hyperbolizität« bezeichnet. Mathematiker sind bei allen dynamischen Systemen an dieser Eigenschaft interessiert und wollen sie beweisen oder widerlegen. »Das ist die wichtigste Frage in der Dynamik«, sagt Luna Lomonaco vom Nationalen Institut für reine und angewandte Mathematik in Brasilien.

Ein Beweis der MLC-Vermutung würde es Fachleuten überdies ermöglichen, alle Punkte am Rand der Menge zu adressieren. »Das gäbe jedem Punkt einen Namen. Damit könnte man hoffen, sie wirklich vollständig zu verstehen«, sagt John Hubbard. Eine wahre MLC-Vermutung würde also implizieren, dass das Bild der Mandelbrot-Menge nichts vermissen lässt. Andernfalls könnten Regionen in den tiefsten Winkeln dieser unendlich komplexen Landschaft lauern, die noch nie auf einem Computerbildschirm erschienen sind – und sich grundlegend anders verhalten als das bisher Gesehene. So bliebe immer irgendein Teil der Menge verborgen.

Ein steiniger Weg

Misha Lyubich wuchs in den 1960er Jahren in Charkiw auf, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Sein Vater war Mathematikprofessor an der dortigen Universität, seine Mutter Programmiererin. Wegen seiner jüdischen Herkunft hatte Lyubich Schwierigkeiten, an guten Universitäten zugelassen zu werden. Er bewarb sich an der Staatlichen Universität Moskau, wurde aber abgelehnt. Obwohl er ein herausragender Schüler und einer der bestplatzierten Teilnehmer bei den angesehenen Mathematik-Olympiaden war, wurde ihm mitgeteilt, er habe seine mündliche Prüfung nicht bestanden. Die Prüfer weigerten sich, ihm zu sagen, was er falsch gemacht hatte.

Schließlich besuchte er die Universität Charkiw, eine der besten Hochschulen, die auch jüdische Studierende aufnahmen. Sein Vater ermutigte ihn, sich mit Problemen der komplexen Dynamik zu befassen. »Zu dieser Zeit gab es niemanden in der Sowjetunion, der in diesem Bereich arbeitete«, so Lyubich. Das Gebiet zog ihn schnell in seinen Bann: Er begann praktisch ununterbrochen über Mathematik nachzudenken.

Obwohl er als Zweitbester seines Jahrgangs abschloss, kämpfte er um eine Doktorandenstelle. Schließlich landete er mehr als 3000 Kilometer entfernt an der Staatlichen Universität Taschkent in Usbekistan, wo Kollegen seines Vaters arbeiteten. Dort setzte er sein Studium der komplexen Dynamik fort, völlig isoliert, ohne von der Forschung zu wissen, die Adrien Douady und John Hubbard in Frankreich leisteten. Studierende mussten in den Herbstmonaten landwirtschaftliche Arbeiten verrichten. So kam es, dass er auf den Feldern außerhalb von Taschkent Baumwolle pflückte. Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang beugte er sich bei mehr als 30 Grad Celsius über die niedrigen Pflanzen und befasste sich mit Mathematik.

»Ich habe ein Bild in meinem Kopf aufgebaut und versucht, es zu verstehen«Misha Lyubich, Mathematiker

In den westlichen Universitäten wurden vermehrt Computer eingesetzt, doch hatte Lyubich keinen Zugang zu solchen Geräten. Deshalb nahm die Mandelbrot-Menge in seinem Kopf Gestalt an – die Hauptkardioide sowie die darauf befindlichen Ranken. »Ich habe ein Bild in meinem Kopf aufgebaut und versucht, es zu verstehen«, sagte er. »Ich hatte keine Ahnung, wie tief die Geheimnisse der Menge darin verborgen waren.«

Im März 1982 hielt John Milnor, einer der bedeutendsten US-amerikanischen Mathematiker seiner Generation, einen Vortrag in Moskau. Da die Universität Taschkent flexible Regelungen zum Aufenthaltsort der Studierenden hatte, fuhr Lyubich oft in die russische Hauptstadt, um dort an Seminaren teilzunehmen und sich mit Forschenden zu treffen. Zufälligerweise war er gerade da, als Milnor zu Besuch kam. Nach dem Vortrag unterhielten sich die beiden Mathematiker und schrieben wegen der Sprachbarriere alles auf oder ließen einen von Lyubichs Kollegen übersetzen. Dabei erfuhr Lyubich, dass Forschende auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs an ähnlichen Themen arbeiteten wie er.

Nach seiner Heimkehr verbreitete Milnor einige von Lyubichs Forschungsarbeiten. »Die Kommunikation war sehr schwierig, aber es war mein Glück, dass ich Milnor traf«, erinnert sich Lyubich. Und so schickte Douady eine Kopie der »Orsay-Notizen« an Lyubich, durch die dieser erstmals von der MLC-Vermutung erfuhr.

Es dauerte noch einige Jahre, bis Misha Lyubich sich der Vermutung widmen konnte. Nach seiner Promotion zog er mit seiner Frau 1984 nach Sankt Petersburg, wo er wegen seiner jüdischen Herkunft erneut von akademischen Stellen ausgeschlossen wurde. In den nächsten fünf Jahren arbeitete er unter anderem als Gymnasiallehrer und als Programmierer. Währenddessen ging er außerhalb der Arbeit weiterhin seiner Forschung nach, besuchte Seminare und traf sich mit Mathematikern. »Ich habe nie aufgegeben«, sagt Lyubich. »Doch ich war frustriert, dass ich mich nicht voll und ganz der Mathematik widmen konnte.«

Dann kam die Perestroika, durch die Lyubich 1989 die Sowjetunion verlassen durfte. »Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchgehalten hätte«, sagt er. Mit nur ein paar hundert US-Dollar in der Tasche reisten er und seine Frau über Wien nach Italien, wo sie einen Antrag auf Übersiedlung in die Vereinigten Staaten stellten. Nachdem sie einige Monate in einem italienischen Flüchtlingslager verbracht und die Bearbeitung ihrer Papiere ersehnt hatten, kamen sie schließlich in New York an. Dort wartete bereits ein Job auf Lyubich: Milnor hatte ihn eingeladen, am neuen Institut für mathematische Wissenschaften zu arbeiten, das er an der Stony Brook University gegründet hatte.

Während seines Aufenthalts in Italien bekam Lyubich zum ersten Mal Zugang zu einem E-Mail-Account - und erhielt direkt eine Nachricht von Douady. Wie dieser Lyubich und anderen Kollegen mitteilte, hatte Jean-Christophe Yoccoz bewiesen, dass die Mandelbrot-Menge an fast allen Punkten lokal zusammenhängend ist. Die MLC-Vermutung trifft demnach für alle Werte von c zu, die sich nicht in einer unendlichen Kette kleinerer, selbstähnlicher Kopien der Menge befinden. Yoccoz erhielt dafür 1994 die Fields-Medaille, eine der höchsten Auszeichnungen der Mathematik.

»Es gab Leute, die dachten, sie könnten das Problem in ein paar Jahren lösen«Davoud Cheraghi, Mathematiker

In seiner E-Mail zeigte sich Douady zuversichtlich. Er schrieb, die Lösung der MLC-Vermutung stehe kurz bevor. Mit seinem Optimismus war er nicht allein. »Es gab Leute, die dachten, sie könnten das Problem in ein paar Jahren bewältigen«, sagt Davoud Cheraghi vom Imperial College London.

Doch sie lagen falsch. MLC erwies sich als extrem kompliziertes Problem, an dem inzwischen bloß noch ein paar Personen arbeiten. Die weiteren Fortschritte erforderten Werkzeuge aus fast allen mathematischen Bereichen sowie die Entwicklung einer neuen Theorie, die das Gebiet der komplexen Dynamik für immer veränderte.

Ein Grundlagenstreit in der Mathematik

Mathematik hat den Ruf, abstrakt und lebensfern zu sein. Die Art und Weise, wie Forschungsarbeiten verfasst sind, macht das Fach nicht gerade zugänglicher: In der Regel werden fertige Beweise und Theoreme veröffentlicht, nicht aber der mäandernde Prozess, der dazu führt.

Tatsächlich stellte sich die Disziplin bis Ende des 19. Jahrhunderts noch ganz anders dar. Früher stützten sich Mathematiker – ebenso wie Physiker, Biologen oder Chemiker – auf Experimente, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sie stellten Vermutungen an, verwarfen sie wieder und suchten durch Beispiele nach Mustern. Sie führten Berechnungen durch, beobachteten und sammelten Daten.

Die großen Mathematiker des 18. und 19. Jahrhunderts, Euler, Gauß und Riemann, waren beispielsweise allesamt Experimentatoren. Gauß formulierte etwa den Primzahlsatz – 100 Jahre bevor er bewiesen wurde –, weil er über Tabellen mit Primzahlen brütete und zählte, wie viele davon in bestimmten Intervallen zwischen den Zahlen Eins und eine Million auftauchen. Auf ähnliche Art stellte Riemann die nach ihm benannte Vermutung auf, die inzwischen zu einem der größten offenen Probleme zählt.

Die riemannsche Vermutung

Seit mehr als 160 Jahren zählt die riemannsche Vermutung zu einem der härtesten Probleme der Mathematik. Weltweit versuchen sich immer wieder etliche Personen an einem Beweis, doch bisher sind alle gescheitert.

Bernhard Riemann war einer der wichtigsten Mathematiker der vergangenen Jahrhunderte, der die Gebiete der Analysis, der Differentialgeometrie und der Zahlentheorie vollkommen veränderte. In seiner 1859 erschienenen Arbeit »Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe« formulierte er seine berühmte Vermutung. Dies war seine einzige Veröffentlichung im Bereich der Zahlentheorie – und dennoch zählt sie bis heute zu einem der bedeutendsten Werke dieser Disziplin.

Da Riemann hauptsächlich auf dem Fachgebiet der Analysis tätig war, die sich häufig mit stetigen oder differenzierbaren Funktionen beschäftigt, wählte er auch einen solchen Ansatz, um die Verteilung der Primzahlen zu studieren. Durch Riemanns Arbeit fanden Mathematiker später heraus, dass Primzahlen in kleinen Bereichen des Zahlenstrahls zwar willkürlich verstreut sind, aber asymptotisch (also für Intervallgrößen, die gegen unendlich gehen) regelmäßig erscheinen.

Diese Ordnung spiegelt sich in der von Riemann gefundenen Primzahlfunktion π(x) wider, welche die Anzahl aller Primzahlen bestimmt, die kleiner als eine gegebene Anzahl x sind. Die Funktion hängt von der so genannten Zetafunktion ζ ab, die Leonhard Euler bereits 1737 eingeführt hatte. Die Primzahlfunktion ist nicht exakt – die Verteilung der Primzahlen schwankt um einen Wert, der durch die Nullstellen der Zetafunktion bestimmt ist. Anders ausgedrückt: Kennt man all die Werte z, für die ζ(z) gleich null ist, kann man daraus sehr genau auf die Verteilung der Primzahlen schließen.

Riemann fiel bereits in diesem Aufsatz auf, dass die Nullstellen der Zetafunktion einem bestimmten Muster zu folgen scheinen. Das Muster entdeckte er aber erst, nachdem er die von Leonhard Euler definierte Funktion erweitert hatte: Anstatt sie nur mit den gewöhnlichen reellen Zahlen zu speisen, setzte er auch komplexe Zahlen ein, die Wurzeln aus negativen Zahlen enthalten. Schnell stieß Riemann auf »triviale« Nullstellen: Er zeigte, dass die Zetafunktion für sämtliche negativen geraden Zahlen verschwindet. Allerdings besitzt sie weitere Nullstellen, die alle auf einer Geraden zu liegen scheinen, überall dort, wo der reelle Anteil einer Nullstelle der Zetafunktion den Wert 1⁄2 hat. Diese Beobachtung ging als »riemannsche Vermutung« in die Mathematikgeschichte ein.

Als der Mathematiker David Hilbert von der Universität Göttingen im Jahr 1900 am internationalen Mathematikerkongress in Paris seine berühmte Rede zu den zehn wichtigsten offenen Problemen der Mathematik hielt, gehörte dazu die riemannsche Vermutung. Von ursprünglich zehn Problemen seiner Liste sind inzwischen acht zumindest teilweise gelöst – doch bei der riemannschen Vermutung gab es bisher kaum Fortschritte.

Anlässlich des 100. Jahrestags von Hilberts prägender Rede formulierte das Clay Mathematics Institute zur Jahrtausendwende sieben »Millennium-Probleme«, deren Lösung mit jeweils einer Million US-Dollar belohnt wird. Darunter ist die riemannsche Vermutung. Das Preisgeld erhält man aber nur für einen Beweis. Liefert man ein Gegenbeispiel, das heißt eine Nullstelle, die nicht auf der erwarteten Geraden liegt, geht man leer aus. Neben den gescheiterten Versuchen eines Beweises haben Mathematiker mit enormer Rechenleistung bisher mehrere Milliarden dieser Nullstellen berechnet, und keine wich von der vorhergesagten Geraden ab.

Ende des 19. Jahrhunderts versuchten Mathematiker das Fach allerdings strenger zu gestalten. Das Formulieren von Beweisen wurde zur einzigen Möglichkeit, hier eine Karriere zu verfolgen. In den 1930er Jahren wurde die abstrakte Vorgehensweise auf die Spitze getrieben, als eine geheimnisvolle Gruppe von Mathematikern begann, gemeinsame Arbeiten unter dem Pseudonym »Nicolas Bourbaki« zu veröffentlichen. Ihr Ziel war es, die Disziplin auf ihre Grundlagen zurückzuführen und sie so formal wie möglich zu gestalten.

Die Meinungen der Fachwelt zu Bourbaki sind geteilt. Einige behaupten, die Bewegung habe bestimmten Bereichen einen dringend benötigten Schub in Richtung Strenge gegeben. Andere sagen, sie schränke Fachleute ein und habe die Mathematik von Quellen der Inspiration abgeschnitten.

Seit den 1970er Jahren hat sich das Fach erneut gewandelt. Durch den Einzug moderner Computer haben Forschende völlig neue Möglichkeiten zum Experimentieren und Spielen erhalten. »Ich glaube, man ist sich einig, dass die Bourbaki-Sache ein Fehler war«, resümiert Søren Eilers von der Universität Kopenhagen. »Diese sehr abstrakte Sichtweise ist nicht menschenfreundlich. Das ist einfach nicht die Art und Weise, wie sich das Fachgebiet entwickeln sollte.«

Computer haben beispielsweise eine der berühmtesten offenen Fragen des Fachs hervorgebracht: die Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer, die mit elliptischen Kurven zusammenhängt. Die Lösung dieser Aufgabe ist inzwischen mit einem Preisgeld von einer Million US-Dollar verbunden. Viele andere Probleme haben sich ebenfalls durch die Unterstützung von Computern ergeben. Außerdem greifen Mathematiker auf Rechner zurück, um nach Gegenbeispielen für offene Vermutungen zu suchen und um aufwändige Berechnungen innerhalb ihrer Beweise durchzuführen.

Im Fall der Mandelbrot-Menge haben Computer dazu beigetragen, ein ganzes Gebiet in Schwung zu bringen. »Das Studium der Mandelbrot-Menge fühlt sich wie ein experimentelles Gebiet der Mathematik an«, erzählt Alex Kapiamba. »Man nimmt etwas, was es schon gibt, und versucht, es wie ein natürliches Phänomen zu untersuchen.«

Eine Stadt innerhalb einer Stadt

Die Mandelbrot-Menge lässt sich mit einer riesigen Stadt vergleichen. Fachleute haben Stunden, Tage und sogar Jahre damit verbracht, durch die verschiedenen Stadtteile und Straßen zu schlendern. »Man fängt an, mehr und mehr zu verstehen, und jedes Mal fühlt es sich etwas mehr nach einem Zuhause an«, beschreibt Luna Lomonaco den Effekt.

Diese Vertrautheit wird auch bei anderen Fachleuten deutlich. Viele von ihnen navigieren mit Leichtigkeit durch verschiedene Computerprogramme und zoomen gezielt an die richtigen Stellen der Menge heran, um eine bestimmte Eigenschaft zu beweisen. Xavier Buff von der Université de Toulouse kann etwa anhand des Aussehens gewisser Äste und Filamente genau vorhersagen, wo ein kleineres Exemplar der Menge auftauchen wird, bevor es sichtbar wird. Arnaud Chéritat wurde einmal gebeten, das Bild einer Region tief im Inneren der Mandelbrot-Menge, das ein jahrzehntealtes Poster zierte, ohne zusätzliche Informationen zu reproduzieren - und er hat es geschafft. Adrien Douady gelang es offenbar, eine Julia-Menge zu betrachten und sofort zu wissen, was der dazugehörige Wert von c in der Mandelbrot-Menge ist.

Durch ihre Streifzüge durch die Menge machten die Fachleute etliche Entdeckungen. Man fand beispielsweise die Fibonacci-Folge, ebenso wie eine Annäherung an π. »Computer zeigen uns Dinge, die danach schreien, dass jemand kommt und sie erklärt«, sagt Kevin Pilgrim von der Indiana University Bloomington.

Ein mathematisches Mikroskop

Als Computer zum Beispiel all die kleineren Kopien der Mandelbrot-Menge innerhalb der Menge selbst entfalteten, wollten Douady und Hubbard ihr Vorhandensein erklären. Dafür wandten sie sich der so genannten Renormierungstheorie zu: einer Technik, die in der Physik wie ein Mikroskop verwendet wird, um bei der Untersuchung von Phasenübergängen verschiedene Skalen miteinander zu verbinden. Anfangs war die Renormierungstheorie für Mathematiker wenig interessant; nach ihren Maßstäben war sie nicht einmal rigoros.

Doch in den 1970er Jahren führte der Physiker Mitchell Feigenbaum die Renormierungstheorie in die mathematische Welt der Dynamik ein. Er nutzte sie zur Erklärung eines selbstähnlichen Musters, das bei der Iteration quadratischer Gleichungen mit reellen Zahlen auftritt. Douady und Hubbard erkannten, dass ihnen die Renormierungstheorie dabei helfen könnte, die komplizierten Formen der Mandelbrot-Menge zu verstehen.

Das erweckte auch Misha Lyubichs Interesse. Als er im Februar 1990 in New York eintraf, konnte er endlich mehr über die Arbeit erfahren, von der Douady in seiner E-Mail so begeistert geschrieben hatte. Zunächst war es nicht das Ergebnis selbst, das ihn faszinierte, vielmehr fesselten ihn die Renormierungstechniken, die Yoccoz für seinen Beweis entwickelt hatte. Die meiste Zeit der 1990er Jahre konzentrierte sich Lyubich darauf, die Methoden von Yoccoz weiterzuentwickeln und damit offene Probleme rund um die ursprünglichen Arbeiten von Feigenbaum zu lösen. Am Ende des Jahrzehnts hatte er das Gefühl, »die vollständige Beschreibung der Dynamik mit reellen Zahlen durch Renormierungen erreicht zu haben«, erinnert er sich.

Als sich Lyubich schließlich komplexen Zahlen zuwandte, konnte er die MLC-Vermutung für viele – aber nicht alle – Punkte beweisen, die Yoccoz’ Ergebnis nicht abdeckte. Yoccoz hatte den Nachweis erbracht, dass die Punkte der Mandelbrot-Menge zusammenhängend sind, mit Ausnahme solcher mit »unendlich renormierbaren Parametern«: Punkte, die sich innerhalb von unendlich verschachtelten Baby-Mandelbrot-Kopien befinden.

Yoccoz’ Ergebnis hatte gezeigt, dass die MLC-Vermutung eng mit der Renormierungstheorie zusammenhängt. Diese Verbindung war aufregend, denn auf den ersten Blick schien die Vermutung in einem ganz anderen Teil des Fachgebiets zu liegen. »Die Renormierungstheorie hat sich völlig unabhängig entwickelt«, so Lyubich. »Und plötzlich gehört alles zusammen.« So wuchs sein Interesse an einer Lösung des MLC-Problems. Die größten Durchbrüche erzielte er gemeinsam mit einem weiteren Kollegen, Jeremy Kahn.

Von einer Schreibblockade zu faszinierenden Durchbrüchen

Kahn wuchs in den 1970ern in New York City auf und erwies sich schnell als mathematisches Wunderkind. Mit 13 Jahren wurde er als damals jüngster Teilnehmer in das Team der Internationalen Mathematik-Olympiade der USA aufgenommen und gewann zwei Silber- und zwei Goldmedaillen. Zu dieser Zeit belegte er Mathematikkurse an der Columbia University und bewies mehrere Theoreme (ohne zu wissen, dass sie bereits bewiesen waren) auf einer Tafel in seinem Schlafzimmer.

Nach dem Abitur ging er an die Harvard University und wurde dort von der Mandelbrot-Menge in den Bann gezogen. Er widmete seine gesamte Energie dem Verständnis dieses Fraktals. Nach seinem Master-Abschluss und dem Beginn einer Promotion an der University of California, Berkeley, konzentrierte er sich auf die hyperbolische Geometrie – ein Gebiet, das mit der komplexen Dynamik zusammenhängt.

Kahn wollte diese Verbindung verstärken. Als Doktorand bewies er das berühmte MLC-Ergebnis von Yoccoz auf neue Art und Weise und begann auch darüber nachzudenken, wie man Ideen aus der hyperbolischen Geometrie auf die Renormierung anwenden könnte. Kevin Pilgrim, ein Kollege von Kahn, erinnert sich, wie dieser riesige Papierbögen mit Zeichnungen von Kurven und Ringen füllte, von geometrischen Objekten, die verzerrt wurden. »Jeremy begann sehr, sehr tiefgründig über diese Dinge nachzudenken«, sagte Pilgrim. »Und wenn ich ›tiefgründig‹ sage, dann meine ich 15 Jahre lang.«

Kahn studierte die Arbeiten von Lyubich, Douady und Hubbard. In all diesen Veröffentlichungen ermöglicht es die Renormierung, verschiedene Skalen eines dynamischen Systems miteinander zu verbinden. Wenn man sich die Iteration einer quadratischen Gleichung bildlich vorstellt, dann hüpfen Punkte in der komplexen Ebene umher. Durch die Renormierung kann man die Dynamik sämtlicher Punkte beschreiben, indem man sich nur auf einen kleinen Teil von ihnen konzentriert. Wie mit einem Mikroskop kann man mit der Renormierung aus dem System heraus- und in es hineinzoomen.

Inwieweit das funktioniert, hängt von der Gleichung ab, die man iteriert. Manchmal ist es einfach nicht möglich, die Dynamik durch einen kleinen Teil des Systems zu beschreiben. Oder man kann das Mikroskop nutzen, um die Dinge ein-, zwei- oder zehnfach zu vergrößern, bevor man einen Punkt erreicht, an dem man keine sinnvolle Information mehr erhält. Für Funktionen, die mit unendlich vielen renormierbaren Parametern verbunden sind, lässt sich die Renormierung immer weiter anwenden. In diesem Fall muss man formal beweisen, dass es funktioniert, von einer Skala zur anderen zu wechseln, ohne zu viel Präzision zu verlieren. Dafür muss es gelingen, die Geometrie in den verschiedenen Maßstäben zu kontrollieren. Wenn das klappt, kann man die MLC-Vermutung für einen bestimmten c-Wert in der Mandelbrot-Menge beweisen – und damit zeigen, dass sie für dieses c lokal zusammenhängend ist.

Schon als Doktorand dachte Kahn darüber nach, wie er seine Kenntnisse der hyperbolischen Geometrie dafür einsetzen könnte. Seine Forschungen erregten Aufmerksamkeit, und im dritten Jahr seiner Promotion nahm er eine unbefristete Stelle am California Institute of Technology an. Alles schien wie am Schnürchen zu laufen. Doch dann steckte er fest. Am Caltech hatte Kahn eine Schreibblockade. Er hatte zwar Ergebnisse während seiner Doktorarbeit erzielt, aber jedes Mal, wenn er sich an einen Computer setzte, brachte er nicht die Kraft auf, sie niederzuschreiben. »Ich habe nichts zu Papier gebracht«, sagt Kahn. Er konnte sich auch nicht auf seine mathematische Arbeit konzentrieren – und verlor seinen Job.

Und so kehrte Kahn im Herbst 1998, mit knapp 30 Jahren und den Trümmern einer einst viel versprechenden Karriere, zurück nach New York. Dort nahm er den Kontakt zu Lyubich wieder auf. Die beiden diskutierten stundenlang über Mathe und freundeten sich an. »Er wurde praktisch ein zweiter Vater für mich«, sagt Kahn.

Von Ende der 1990er bis Mitte der 2000er Jahre half Lyubich seinem jüngeren Kollegen. Er besorgte ihm eine befristete Stelle; als Lyubich ein Jahr lang an der University of Toronto arbeitete, fand er dort einen Platz für Kahn; und als er an die Stony Brook University zurückkehrte, nahm er Kahn wieder mit. Lyubich erzählt, dass Kahn sehr interessante, manchmal sogar brillante Ideen hatte. »Er hatte einfach diese psychologische Blockade, die er überwinden musste«, erzählt er. »Also habe ich ihn so gut wie möglich unterstützt.«

Kahn und Lyubich arbeiteten intensiv zusammen. Sie vereinheitlichten ihre Ansätze zur Renormierung, wodurch sie die MLC-Vermutung für viele weitere Parameter beweisen konnten. Das Ergebnis markierte einen Durchbruch sowohl in der Renormierungstheorie als auch im Bereich von MLC. »Doch die Mandelbrot-Menge ist ungeheuer tückisch«, mahnt Lyubich, »weil sie verschiedene Arten von Selbstähnlichkeit aufweist.« Diese entsprechen unterschiedlichen Dynamiken und erfordern daher verschiedene Arten der Renormierung.

Kahn und Lyubich hatten eine Renormierungsmethode entwickelt, kamen von dort aus allerdings nicht weiter. »Sie rannten gegen eine Wand und wussten, dass es von hier aus nicht weitergeht«, sagt Sabyasachi Mukherjee. Um die MLC-Vermutung für andere Teile der Mandelbrot-Menge zu beweisen, müssten sie eine ähnliche Art von geometrischer Kontrolle erreichen, aber eine neue Renormierung verwenden. Die beiden waren sich uneinig, wie man dabei am besten vorgehen sollte. Der Fortschritt kam ins Stocken.

Getrennte Wege mit dem gleichen Ziel

Die zwei Mathematiker begannen, an unterschiedlichen Problemen zu arbeiten. Kahn wandte sich wieder der hyperbolischen Geometrie zu und machte bedeutende Fortschritte, was ihm eine Festanstellung einbrachte. Auf einen Neuanfang hoffend, zog er 2011 nach Providence, Rhode Island, um eine Professur an der Brown University anzutreten. Währenddessen überlegte Lyubich, wie er die bisherigen MLC-Ergebnisse auf andere Bereiche der komplexen Dynamik (und sogar auf Fragen der Physik) anwenden könnte. Doch weder er noch Kahn hörten auf, über einen Beweis der MLC-Vermutung nachzudenken.

Mitte der 2010er Jahre entwickelte Lyubich mit Dima Dudko und Nikita Selinger von der University of Alabama eine neue Renormierungstheorie. Damit konnten sie die MLC-Vermutung für einige der schwierigsten unendlich renormierbaren Parameter in der Mandelbrot-Menge beweisen – diejenigen, die der ursprünglichen Methode von Lyubich und Kahn entgingen. »Es hat mich überrascht, dass es möglich ist, diese Probleme zu lösen«, sagt Lyubich. »Dieser Fall ist so anders, dass es ein paar Jahrzehnte gedauert hat.« Es bedurfte einiger origineller Gedanken.

Auch Kahn arbeitete mit jüngeren Kollegen an der MLC-Vermutung weiter. Ein entscheidender Fortschritt gelang ihm gemeinsam mit Alex Kapiamba, einem Postdoc an der Brown University. Während des Masterstudiums hatte dieser sich mit einer Frage zur Geometrie der Mandelbrot-Menge an der Spitze der Hauptkardioiden beschäftigt, wo sich lauter kleine Elefanten erkennen lassen. Je mehr man sich der Spitze nähert, desto enger scheinen die Tiere zusammenzurücken. Deshalb wurde vermutet, dass der Abstand am tiefsten Punkt auf null schrumpft. Während seiner Arbeit daran konnte Kapiamba ein Theorem erweitern, das Yoccoz in seinem ursprünglichen MLC-Beweis verwendet hatte und das etwas über die Größe der Elefanten aussagt.

Die Arbeit überraschte die Gemeinschaft der komplexen Dynamik. Computerbilder hatten bereits nahegelegt, dass manche Teile der Mandelbrot-Menge viel schneller schrumpfen, als Yoccoz’ Theorem vermuten ließ. Aber jahrelang war niemand in der Lage gewesen, das Ergebnis zu verbessern. Außer Kapiamba. Seine Arbeit betrifft allerdings nur bestimmte Regionen in der Mandelbrot-Menge. Fachleute hoffen, die stärkere Version von Yoccoz’ Aussage für das gesamte Fraktal belegen zu können. »Jeder, der daran arbeitet, wusste, dass das wahr sein muss. Doch sie wussten nicht, wie sie es beweisen können«, sagt Anna Benini. Lomonaco und andere Mathematiker haben das Ergebnis von Kapiamba bereits verwendet, um eigene Theoreme zu beweisen.

Nun hoffen Lyubich, Kahn, Dudko und Kapiamba durch Kombination ihrer verschiedenen Ansätze die MLC-Vermutung endgültig beweisen zu können. Falls ihnen das gelingt, wird es das Ende einer Ära markieren.

Die Mathematik, die das Fraktal erzeugt, ist einfach: Man muss bloß wissen, wie man Zahlen addiert und multipliziert. Aber die Mandelbrot-Menge lässt sich nicht von Hand zeichnen. Denn die simplen Berechnungen müssen millionenfach ausgeführt werden. Computer haben Fortschritte in dem Bereich daher erst möglich gemacht. »Pierre Fatou war in der Lage, Vermutungen zu formulieren, ohne die Mandelbrot-Menge zu sehen«, sagt Xavier Buff. So mächtig seine Vorstellungskraft auch gewesen sein mag, hinter der Mandelbrot-Menge verbirgt sich eine Welt voller Reichtümer, die für Fatou nicht zugänglich war – doch nun für jeden ohne Weiteres sichtbar ist.

»Ich hatte nie das Gefühl, dass meine Vorstellungskraft ausreicht, um all diese außergewöhnlichen Dinge zu erfinden«Benoît Mandelbrot, Mathematiker

Lyubich setzt bei seiner Arbeit in der Regel keine Computer ein. Er scherzt, dass vielleicht der Programmierjob, den er in Leningrad hatte, daran schuld ist. »Das hat mich abgestoßen«, erklärt er. Dennoch lebt er in einer Welt, die von Technologie durchdrungen ist. In den vergangenen Jahrzehnten hat Lyubich miterlebt, wie seine Kollegen ihre Rechner als Labor nutzten und dabei beeindruckende Ergebnisse erzielten.

»Ich hatte nie das Gefühl, dass meine Vorstellungskraft ausreicht, um all diese außergewöhnlichen Dinge zu erfinden«, äußerte Mandelbrot einmal. »Sie waren da, auch wenn niemand sie vorher gesehen hatte.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.