Ökologie: Die heimliche Macht

Wie wäre es mit einer Portion Parasiten zum Mittagessen? Allein die Vorstellung dürfte vielen Menschen gründlich den Appetit verderben. Dabei ist die Idee gar nicht so weit hergeholt. Im US-Bundesstaat Wisconsin zum Beispiel kommt mitunter ein bis zu acht Zentimeter langer Saugwurm auf den Tisch, der die Leber von Hirschen und anderen Wiederkäuern befällt. In Butter gebraten soll der Amerikanische Riesenleberegel Fascioloides magna gar nicht schlecht schmecken. Und auch einige andere Parasiten gelten mancherorts als Delikatessen. Das Spektrum reicht dabei von Läusen und Milben über Fliegenlarven und parasitische Krebse bis hin zu Bandwürmern.

Zum kulinarischen Mainstream gehört das Verspeisen solcher Gerichte in vielen menschlichen Gesellschaften allerdings nicht. Da haben viele Tiere deutlich weniger Berührungsängste. Parasiten sind durchaus wichtige Posten auf den Speisezetteln zahlreicher Arten. Und das ist nur eine ihrer vielen ökologischen Funktionen. Offenbar sind die Schmarotzer in den Ökosystemen der Erde einflussreiche Strippenzieher, deren Macht Wissenschaftler lange unterschätzt hatten.

Heerscharen von Schmarotzern

Dabei ist Parasitismus ein sehr verbreiteter Lebensstil. Zwar kann niemand genau sagen, wie viele Anhänger er weltweit tatsächlich hat. Biologen müssen sich da auf grobe Schätzungen verlassen. Die aber kommen zu eindrucksvollen Ergebnissen. Andy Dobson von der US-amerikanischen Princeton University und seine Kollegen gehen zum Beispiel davon aus, dass eine durchschnittliche Säugetierart als Wirt für zwei Bandwurm-, zwei Saugwurm- und vier Fadenwurmspezies dient. Bei jeder vierten Art kommt noch ein Vertreter der Kratzwürmer dazu. Vögel sind mit durchschnittlich drei Bandwürmern, zwei Saugwürmern, drei Fadenwürmern und einem Kratzwurm pro Art sogar noch stärker befallen. Insgesamt könnten nach Schätzungen des Teams allein im Körper von Wirbeltieren zwischen 75 000 und 300 000 Wurmarten ihr Unwesen treiben. Von all den unzähligen Parasiten, die zu anderen Organismengruppen gehören oder andere Wirte befallen, gar nicht zu reden.

Trotz dieser Artenfülle aber hatten Ökologen die Parasiten lange nicht so recht auf dem Schirm. Denn viele der oft unscheinbaren Lebewesen führen ein Leben im Verborgenen, sind also schwer zu untersuchen. Und sonderlich produktiv wirkt das Schmarotzer-Kollektiv ja auch nicht. Zumindest scheint es auf den ersten Blick nur einen geringen Anteil der Biomasse in den Ökosystemen zu stellen. Dieser Eindruck aber täuscht. Ryan Hechinger von der University of California und seine Kollegen haben vor ein paar Jahren die Verhältnisse in drei Flussmündungen in Kalifornien und Mexiko untersucht, wo immerhin rund 40 Prozent aller Arten parasitisch leben. In einer Art wissenschaftlichem Gewichtswettbewerb haben die Forscher verglichen, was die Vertreter verschiedener Tiergruppen dort auf die Waage bringen. "Die Parasiten erreichen dort mindestens genauso viel Biomasse wie Vögel, Fische oder Krebse", resümiert Hechinger. So kamen etwa bei den Saugwürmern mehr Kilogramm zusammen als in der durchaus reich vertretenen Vogelwelt.

Erfolgreiche Netzwerker

Bei solchen Massen ist es kein Wunder, dass Parasiten in der Tierwelt beliebte Leckerbissen sind. Zumal es sich oft um sehr energiereiche Mahlzeiten handelt. Das Gewebe von Bandwürmern enthält zum Beispiel bis zu 50 Prozent Glykogen und mehr als 30 Prozent Lipide – eine extrem nahrhafte Angelegenheit.

Tatsächlich spielen Parasiten in den Nahrungsnetzen vieler Ökosysteme eine viel wichtigere Rolle, als Wissenschaftler ihnen lange zugetraut hatten. Zwar haben Biologen schon in vielen Lebensräumen akribisch analysiert, wer wen frisst und wer von wem gefressen wird – dieses Gewirr von Beziehungen ist meist schon ohne Parasiten kompliziert genug. Doch wer die Schmarotzer außen vor lässt, übersieht oft zahlreiche wichtige Fäden in diesem Geflecht. Experten schätzen, dass je nach Lebensraum zwischen 36 und 44 Prozent der Nahrungsbeziehungen aus dem Fressen von Parasiten bestehen.

Das aber hat Folgen für die Struktur der Nahrungsnetze, wie eine aktuelle Studie von Jennifer Dunne vom Santa Fe Institute in den USA und ihre Kollegen zeigt. Sie haben dafür Daten aus sieben gut untersuchten Küsten- und Meeresökosystemen ausgewertet. Für jedes dieser Gebiete haben sie im Computer drei Versionen des Nahrungsnetzes erstellt: eine mit und eine ohne Parasiten sowie eine Zwischenform. Letztere schloss zwar die Schmarotzer mit ein, ignorierte aber all jene indirekten Nahrungsbeziehungen, in denen ein Räuber mitsamt seiner Beute auch deren Parasiten verschlingt.

"Wir wollten wissen, ob die Parasiten die Struktur der Netzwerke auf besondere Weise verändern", erklärt Dunne. Auf den ersten Blick sieht es tatsächlich so aus: Nahrungsnetze mit Parasiten haben mehr Verbindungen, sind enger geknüpft und damit komplexer. Das liegt den Ergebnissen zufolge allerdings eher an der größeren Zahl der von ihnen einbezogenen Arten als an irgendwelchen speziellen Talenten der Parasiten. "Unsere Analysen zeigen, dass Parasiten und Nichtparasiten in vieler Hinsicht einen ganz ähnlichen Einfluss auf die Organisation der Nahrungsnetze haben", so Dunne.

Sie und ihre Kollegen haben nur zwei Beispiele für besondere Parasiteneffekte gefunden. Zum einen sind viele Schmarotzer so eng mit ihrem Wirt verbunden, dass sie von dessen Feinden oft versehentlich mitgefressen werden – ein Phänomen, das bei anderen Arten selten vorkommt. Zum anderen wechseln viele Parasiten im Laufe ihres Lebens zwischen völlig verschiedenen Wirten. Das Spektrum ihrer Opfer ist damit oft deutlich breiter als das von nichtparasitischen Räubern. Saugwürmer, die Vögel befallen, brauchen zum Beispiel oft eine Schnecke, in der sie ihre ungeschlechtliche Vermehrung vollziehen. Und oft ist anschließend sogar noch ein weiterer Zwischenwirt nötig, den der Vogel verspeisen muss. Erst dann hat der Wurm seinen Endwirt erreicht und kann zur sexuellen Fortpflanzung schreiten.

Weniger Algen durch Gehirnwäsche

Ein so komplizierter Lebensstil hat durchaus seine Tücken. Schließlich muss der Parasit dafür sorgen, dass seine verschiedenen Stadien zur richtigen Zeit am richtigen Ort landen. Und das ist gar nicht so einfach. Es gibt zum Beispiel Saitenwürmer, deren Larven sich im Körper von Heuschrecken entwickeln. Die erwachsenen Tiere leben dagegen frei im Wasser. Damit sie dort auch hinkommen, haben die Parasiten einen raffinierten Trick auf Lager: Ihr letztes Larvenstadium manipuliert das Gehirn der Heuschrecke und bringt sie dazu, sich in einen Bach zu stürzen. Dort verlassen die Würmer dann ihren ertrinkenden Wirt und suchen nach einem Partner für die Paarung.

Die manipulierten Insekten rufen derweil andere Interessenten auf den Plan: Nach ihrem unfreiwilligen Harakiri sind sie ein gefundenes Fressen für Fische und Frösche. Ein bedrohter Fisch namens Savelinus leucomaenis japonicus, der in japanischen Fließgewässern schwimmt, deckt zum Beispiel rund 60 Prozent seines jährlichen Energiebedarfs mit von Saitenwürmern befallenen Heuschrecken. Hat die parasitische Gehirnwäsche also weit reichende Folgen für das ganze Ökosystem? Dieser Frage ist ein Team um Takuya Sato von der Universität im japanischen Kyoto auf den Grund gegangen. In einem Freilandexperiment haben die Forscher verglichen, wie sich Gewässer mit und ohne Heuschreckenzufuhr entwickeln – und sind dabei auf deutliche Unterschiede gestoßen. Stehen die manipulierten Insekten zur Verfügung, fressen die Fische nämlich weniger wirbellose Kleintiere vom Gewässerboden, weshalb dort mehr wirbellose Weidetiere überleben. Und deren Aktivitäten dezimieren den Algenbewuchs massiv. Gleichzeitig wird auch das ins Wasser fallende Laub etwas effektiver zersetzt, denn auch die gewässereigenen Abfallentsorger profitieren vom Desinteresse der heuschreckengesättigten Fische. Das gesamte Ökosystem sähe also ohne die Würmer anders aus.

Sterbende Wirte

Solche Effekte dürfte es nach Einschätzung der Forscher nicht nur in japanischen Bächen geben. Immerhin hat die Evolution weltweit mehr als 2000 Arten von Saitenwürmern hervorgebracht, die in den verschiedensten Gewässern leben. Und auch andere Parasiten, die das Verhalten ihrer Opfer beeinflussen, könnten einflussreiche ökologische Strippenzieher sein. Einige legen es zum Beispiel darauf an, ein befallenes Tier zu einer leichten Beute für seine Feinde zu machen. Denn auf diese Weise können sie von ihrem ersten Wirt auf einen zweiten überwechseln, in dessen Körper sie dann ihren Entwicklungszyklus vollenden. Ein berühmt-berüchtigter Einzeller namens Toxoplasma gondii, der mit dem Malariaerreger verwandt ist, kann sich zum Beispiel nur im Darm von Katzen fortpflanzen. Wie aber kommt er dorthin? Am besten als blinder Passagier im Körper einer tollkühnen Ratte, die der samtpfotigen Jägerin direkt vor das Maul spaziert. Tatsächlich haben Versuche gezeigt, dass der Parasit das Gehirn der befallenen Nager manipuliert und ihnen so die natürliche Angst vor Katzen nimmt.

Es gibt allerdings auch Schmarotzer, die das Leben ihrer Wirte auf direkterem Weg verkürzen. Sie schwächen einfach deren Körper und lösen verschiedene Krankheitssymptome aus. Gerade bei bedrohten Arten, die ohnehin schon mit den verschiedensten Problemen zu kämpfen haben, kann das fatal enden. Im Extremfall können diese sogar aussterben. In den relativ wenigen Fällen, in denen das dokumentiert ist, waren die Parasiten allerdings nicht allein Schuld an der Entwicklung. So hat die eingeschleppte Vogelmalaria wohl einige Vogelarten auf Hawaii ausgelöscht – allerdings in Zusammenarbeit mit verwilderten Schweinen. Denn die hatten mit ihrer Wühltätigkeit erst ideale Brutstätten für die Mücken geschaffen, die den Erreger übertragen. Und auch beim Verlust von mehr als hundert Froscharten, die in den letzten Jahren weltweit verschwunden sind, hatten Klimaveränderungen, menschliche Einflüsse und parasitische Pilze wohl gemeinsam die Hände im Spiel.

Neues Land, neues Glück

In diesen Fällen ist durch die Aktivitäten der Parasiten ein Stück biologische Vielfalt verloren gegangen. Doch es gibt auch die umgekehrte Situation: Vor allem die auf einen bestimmten Wirt spezialisierten Schmarotzer können durchaus auch für eine höhere Artenvielfalt in ihrem Lebensraum sorgen. Schließlich haben sie vor allem dort leichtes Spiel, wo ihre Wirte sehr dicht beieinander leben. Indem sie solche Massenvorkommen immer wieder dezimieren, legen sie den Beständen ihrer Opfer Zügel an: Sie verhindern, dass diese im Ökosystem zu dominant werden und keinen Platz mehr für andere Arten lassen.

Manchmal aber gelingt es einzelnen Wirten, dem mäßigenden Einfluss ihrer Plagegeister zu entkommen. Im Schlepptau des Menschen haben zahlreiche Arten inzwischen Gebiete erobert, in denen sie ursprünglich nicht vorkamen. Einige davon haben sich unbeliebt gemacht, weil sie sich in ihren neuen Lebensräumen explosionsartig vermehren und dadurch heimische Tier- und Pflanzenarten verdrängen. Eines der Erfolgsgeheimnisse dieser Invasoren besteht offenbar darin, dass sie den größten Teil ihrer Parasiten in der alten Heimat zurückgelassen haben. Marc Torchin von der University of California in Santa Barbara und seine Kollegen haben 26 dieser tierischen Eroberer unter die Lupe genommen. Und egal, ob es sich dabei um Schnecken oder Krebse, Säugetiere oder Vögel, Fische oder Reptilien handelte – der Trend war überall der Gleiche: In ihrem neuen Lebensraum schleppten die Bestände viel weniger Schmarotzer mit sich herum als in ihrer angestammten Heimat.

"Zu Hause hat ein Tier im Durchschnitt 16 Parasiten", resümiert Torchin. "Aber nur weniger als drei davon bringt es mit, wenn es andere Weltgegenden erobert." Und von den in der neuen Heimat ansässigen Schmarotzern schaffen es im Durchschnitt nur vier, die Einwanderer erfolgreich zu attackieren. Das aber verschafft den Invasoren einen enormen Vorteil gegenüber der heimischen Konkurrenz, die sich mit dem vollen Spektrum an Schmarotzern herumschlagen muss.

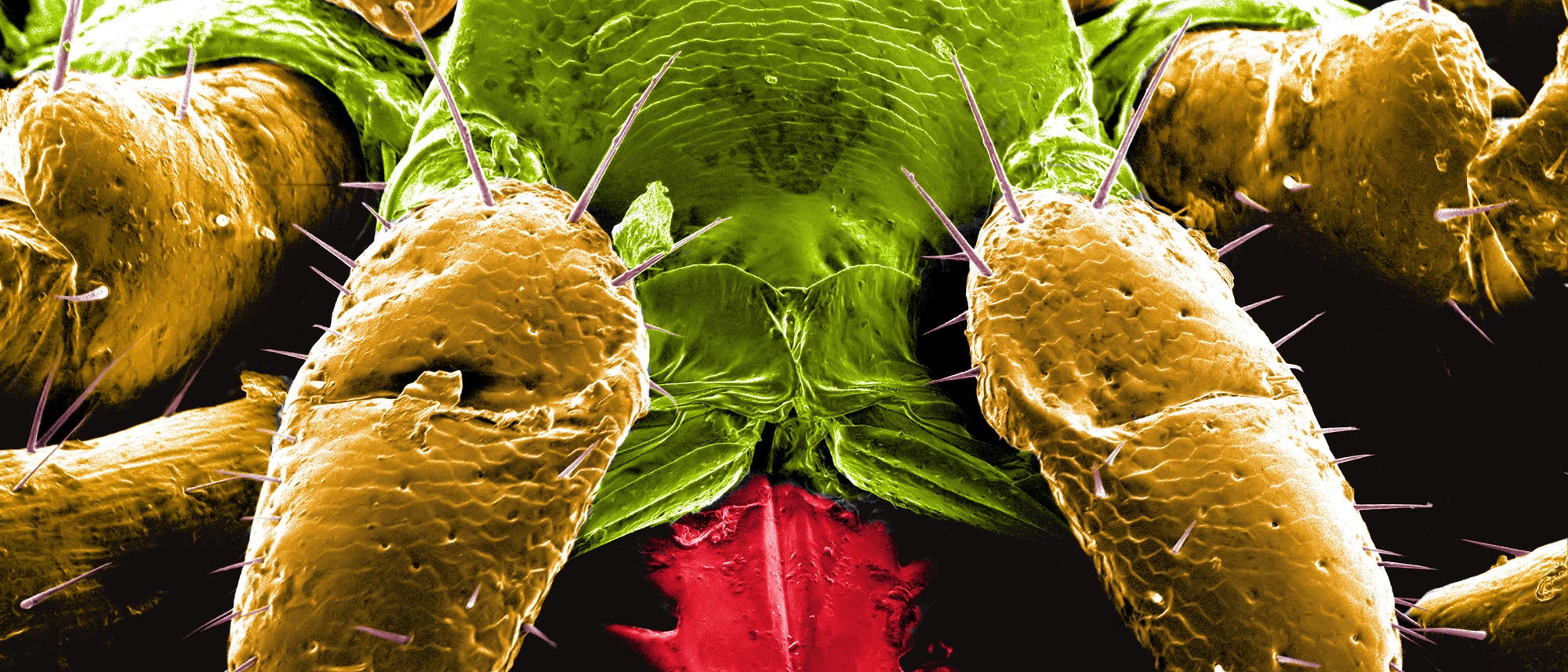

Die Gemeine Strandkrabbe (Carcinus maenas) zum Beispiel wird in ihrer europäischen Heimat von einem parasitischen Krebs namens Sacculina carcini in Schach gehalten. Befallene Tiere wachsen schlecht und sind so geschwächt, dass sie oft nicht lange leben. Ganz abgesehen davon, dass der Schmarotzer auch noch die Männchen seines Wirtes kastriert. Derartige Probleme haben die nach Nordamerika eingeschleppten Strandkrabben nicht zu befürchten. Prompt haben sich die gefräßigen Tiere dort massiv ausgebreitet und verschlingen einheimische Krebse und Muscheln.

Das alles spricht nach Ansicht vieler Ökologen dafür, dass Ökosysteme mit Parasiten besser funktionieren als ohne. Ein gesundes Ökosystem sei in der Regel auch reich an Parasiten, meint daher Peter Hudson von der Penn State University in University Park. Die Schmarotzer der Welt mögen ja einen schlechten Ruf haben. Doch es ist trotzdem gut, dass es sie gibt.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben