Seti@Home: »Die Suche nach Außerirdischen fesselt Menschen«

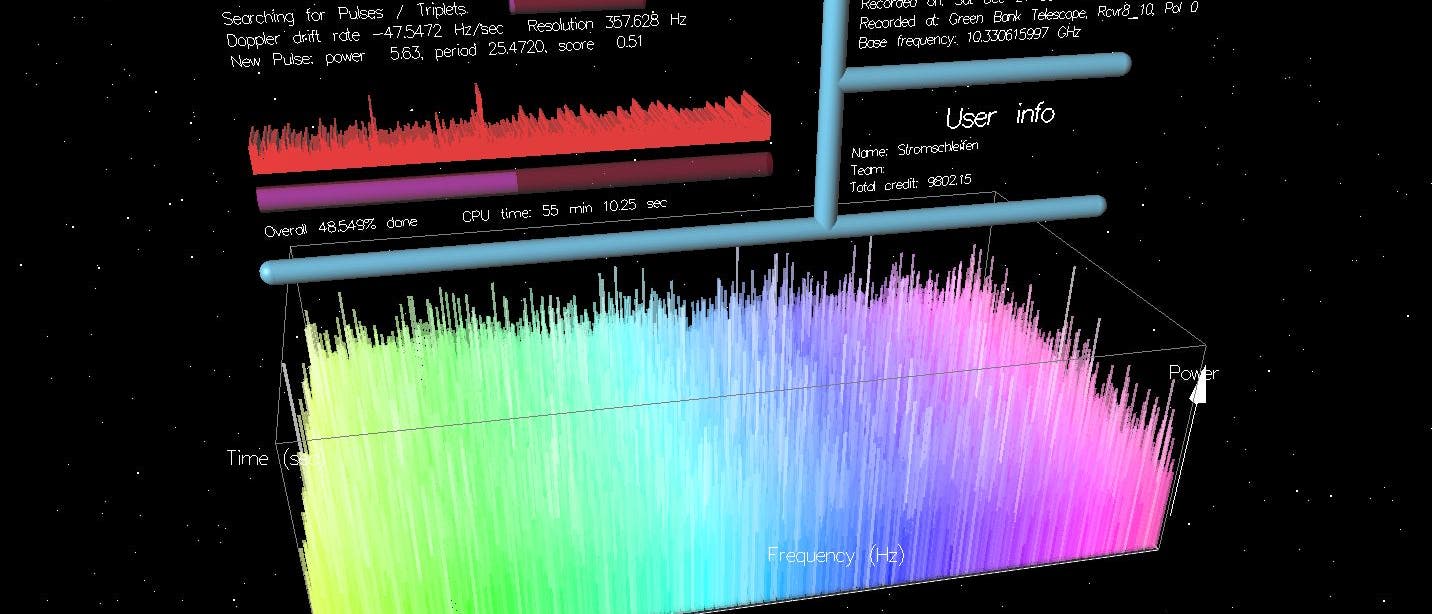

SETI@Home war eines der ersten großen Mitmachprojekte im Internet. Informatiker und Astronomen aus dem Umfeld des Space Science Laboratory an der University of California, Berkeley, veröffentlichten im Mai 1999 ein kleines Computerprogramm, mit dem Menschen weltweit dabei helfen konnten, Aufnahmen des Arecibo-Radioteleskops nach Spuren extraterrestrischen Lebens zu durchsuchen. Per Internet bekamen die Nutzerinnen und Nutzer kleine Arbeitseinheiten zugeteilt. Auf ihren Computern untersuchte SETI@Home anschließend, ob sich in der Einheit ein Signal befindet, das vom Grundrauschen abweicht und bei dem es sich um einen Hinweis auf Außerirdische handeln könnte (bislang ohne Erfolg). Jetzt wird das Projekt eingestellt. Im Interview erzählt der Informatiker David Anderson über die Anfänge, Daten per Post und welche Alternativen es künftig gibt.

»Spektrum.de«: Wieso haben Sie nach fast 21 Jahren entschieden, SETI@Home zu beenden?

David Anderson: Aus wissenschaftlicher Sicht hätten wir schon vor fünf oder zehn Jahren aufhören können. Unsere Datenbank enthält inzwischen zirka 20 Milliarden Detektionen. So nennen wir die Signale, die aus den Radioteleskop-Aufnahmen herausstechen. Das ist mehr als genug, um ein Fazit zu ziehen. Es war klar, dass SETI@Home irgendwann endet. Wir hatten eine Hypothese formuliert, dann die Daten gesammelt, und jetzt geht es im letzten Schritt darum, die gewonnenen Erkenntnisse in einer Studie zusammenzufassen.

»Zwischendurch hatten wir einen der größten Supercomputer der Welt«

Könnten die Nutzer nicht einfach weiter Signale analysieren?

Derzeit arbeiten neben mir nur noch zwei andere Leute an dem Projekt. Die Server und die Software am Laufen zu halten, frisst viel Zeit. Hinzu kommt, dass uns die Größe der Datenbank zwischenzeitlich vor Probleme stellte. Unsere Algorithmen waren irgendwann viel zu langsam, um all die Detektionen daraufhin zu analysieren, ob es sich um menschengemachte Signale handelte oder eben doch um etwas anderes. In den vergangenen drei Jahren bestand meine Arbeit vor allem darin, die Programme und Prozesse zu optimieren.

Wie viele Menschen haben zum Schluss noch mitgemacht?

So um die 100 000. Über die Jahre ist die Zahl einigermaßen stabil geblieben. Zu den besten Zeiten haben allerdings weit mehr als eine Million Menschen gleichzeitig mitgemacht. Fasst man die Rechenleistung zusammen, hatten wir zwischendurch einen der größten Supercomputer der Welt. Denn ein Supercomputer ist auch nichts anderes als 100 000 einzelne Prozessoren in einer sehr großen Box.

Als wie verrückt galt die Idee im Jahr 1999, dass Menschen mit Hilfe des Internets bei der Suche nach außerirdischem Leben helfen können?

Ein Freund und ehemaliger Student von mir hatte schon 1995 die Idee, die an das Internet angeschlossenen Computer für wissenschaftliche Untersuchungen zu nutzen. Ich wusste, dass es technisch möglich war. Aber natürlich war die Skepsis groß, und die Finanzierung war anfangs nicht leicht. Vor allem gab es Angst vor schlechter Presse, etwa wenn die Teilnehmer Signale entdecken und Medien gegenüber behaupten würden, sie hätten Außerirdische gefunden. Das ist in der Art und Weise natürlich nie passiert. Gelegentlich bekomme ich E-Mails mit Screenshots von jemanden, der etwas gefunden haben will. Ich antworte dann immer: »Nee, sorry, das sind vermutlich nur Störgeräusche.«

»Ein einzelner PC hätte damals 1000 Jahre für die Arbeit benötigt, die SETI@Home in 24 Stunden geschafft hat. Es war fantastisch«

SETI@Home war eines der ersten großen wissenschaftlichen Projekte in Sachen »volunteer computing«. Hat Sie der Erfolg überrascht?

Wir ahnten, dass das Interesse groß sein würde. Erstens fesselt die Suche nach Außerirdischen die Menschen. Es ist und bleibt eine der interessantesten wissenschaftlichen Fragen überhaupt. Zweitens waren damals viele Menschen zum ersten Mal online, im Fernsehen lief »Akte X«, und es gab all diese Berichte über vermeintliche Ufo-Sichtungen. Wir hatten mit dem Projekt einen Nerv getroffen.

Wie liefen die ersten Monate ab?

Am Anfang hatten wir für das Projekt nur zwei Desktop-Computer: einen für die Kommunikation mit den Clients und einen für die Datenbank. Und an denen mussten wir auch noch selbst arbeiten. Es handelte sich um Sun SPARCstations, die Firma gibt es gar nicht mehr. Wir hatten mit etwa 50 000 Nutzern gerechnet, doch es waren schnell sehr viel mehr. Das erste Jahr über haben wir größtenteils damit verbracht, die Kapazitäten auszubauen. Das war anstrengend, aber wir wurden belohnt. Jeden Morgen konnten wir sehen, wie viel Rechenzeit alle vernetzten Computer geschafft hatten. An einem Tag, noch recht am Anfang, waren das 1000 Jahre. Das heißt: Ein einzelner PC hätte damals 1000 Jahre für die Arbeit benötigt, die SETI@Home in 24 Stunden geschafft hat. Es war fantastisch.

Stimmt es, dass Sie die Aufnahmen des Teleskops per Post geschickt bekommen?

Das ist korrekt. Arecibo liegt im Dschungel von Puerto Rico, und dort gab und gibt es bis heute kein schnelles Internet. Wir haben uns die Daten deshalb zunächst auf Digital-Linear-Tape mit jeweils 35 Gigabyte Volumen speichern und sie per Post nach Berkeley schicken lassen. Dort haben wir sie dann über unsere Server und das Internet an die PCs der Nutzer verteilt. An dem Verfahren hat sich bis heute nichts geändert, nur dass wir natürlich inzwischen andere, modernere Medien verwenden.

»Bildschirmschoner waren in den Neunzigern sehr beliebt, jeder wollte den coolsten haben. Die ursprüngliche Grafik habe ich selbst gestaltet«

Wie viele Daten sind in der Post verloren gegangen?

Keine, soweit ich weiß. Das wäre aber auch nicht schlimm. SETI@Home sucht vor allem nach Signalen, die sich wiederholen. Wenn nun eine Aufnahme verloren ginge, wäre das aus wissenschaftlicher Sicht kein großer Verlust.

Weshalb lief SETI@Home zunächst als Bildschirmschoner auf den Computern der Nutzer?

SETI@Home sollte nicht das Betriebssystem ausbremsen. Deshalb hat die Berechnung anfangs nur dann angefangen, wenn der Bildschirmschoner lief, also niemand den Computer aktiv nutzte. Später, als die PCs leistungsfähiger wurden, lief die Software ständig im Hintergrund. Ein zweiter Grund: Bildschirmschoner waren in den Neunzigern sehr beliebt, jeder wollte den coolsten haben. Die ursprüngliche Grafik habe ich übrigens selbst gestaltet. Ich bin zwar kein Designer, aber ich habe mich von den Raumschiffen in »Star Trek: The Next Generation« inspirieren lassen. Das passt ja auch ganz gut.

SETI@Home war nicht nur eine Software, sondern auch ein frühes soziales Netzwerk: Auf der Website gab es Foren, Ranglisten, und jede Nutzerin konnte ihr eigenes Profil erstellen. Das war damals ungewöhnlich für ein wissenschaftliches Projekt.

Wir hatten anfangs keine Idee, wie man Nutzer bei der Stange halten oder sie für ihre Arbeit belohnen sollte. Viele haben mitgemacht, weil sie wirklich bei der Suche nach außerirdischen Lebensformen helfen wollten. Andere aber wollten vor allem zeigen, wie schnell ihr Computer ist und dass sie mehr Daten analysieren konnten als andere. Also haben wir die Rangliste eingeführt, um den Wettbewerb zu fördern und Anreize zu schaffen. Foren waren damals ebenfalls sehr beliebt, also haben wir nach und nach eine Community aufgebaut. Das war übrigens eine der schwersten Aufgaben überhaupt.

Inwiefern?

Jemand musste sich um die Community kümmern. Und wie wir alle wissen, können Menschen aus der Anonymität heraus ziemlich fies sein. Irgendwann mussten wir also Kommentare moderieren, Trolle bannen, Moderatoren ernennen und dafür sorgen, dass alles friedlich bleibt. Das war jetzt nicht unbedingt unsere Stärke als Wissenschaftler, aber ich sag mal so: Wir haben unser Bestes gegeben.

Haben manche Nutzer versucht, das System auszutricksen, um die Spitze der Rangliste zu kommen?

Oh ja, in der ersten Version war es etwa möglich, unseren Servern mitzuteilen, dass Einheiten fertig analysiert waren, obwohl es nicht stimmte. Die Software hatte keinerlei Anti-Cheat-Mechanismus. Erst als wir später die Software BOINC eingeführt haben, über die inzwischen zahlreiche Volunteer-Computing-Projekte laufen, haben wir das System so programmiert, dass jede Einheit zweimal von zwei verschiedenen Computern analysiert werden muss.

»Es ist denkbar, dass wir in ein, zwei Jahren ein neues Experiment starten, für das wir wieder die geballte Rechenpower von Freiwilligen benötigen«

Geballte Rechenleistung gibt es heute deutlich günstiger als noch im Jahr 1999. Benötigt man »volunteer computing« in dem Ausmaß wie SETI@Home denn heute überhaupt noch?

Damals wie heute gibt es Supercomputer, die man für komplexe Berechnungen nutzen kann. Aber ein einzelnes Projekt benutzt in der Regel nicht dauerhaft einen Supercomputer, schon gar nicht 20 Jahre lang. Es kostet nämlich sehr viel Geld, einen Supercomputer oder die Cloud-Infrastruktur von Amazon oder Microsoft für einen kurzen Zeitraum nutzen zu dürfen. Deshalb: Ja, sowohl aus technischer wie ökonomischer Sicht rechnet sich »volunteer computing« auch weiterhin.

Offiziell heißt es, das Projekt gehe in den »Winterschlaf«. Gibt es doch Hoffnung, dass es weitergeht?

Es ist denkbar, dass wir irgendwann, vielleicht in ein, zwei Jahren, ein neues Experiment starten, für das wir wieder die geballte Rechenpower von Freiwilligen benötigen. Vielleicht geht es dann um die Daten eines anderen Teleskops. Vielleicht geht es aber auch in eine ganz andere Richtung, etwa um die Erforschung von Pulsaren. Wir haben noch keine konkreten Pläne.

Können Sie ein anderes Projekt empfehlen?

Ich bin Fan von Einstein@Home, das nach Gravitationswellen von Pulsaren sucht. Aber auch Rosetta@Home kann in diesen Tagen Unterstützung gebrauchen. Es untersucht die Proteinstrukturen von Krankheiten, unter anderem von Covid-19, um herauszufinden, welche Medikamente darauf anschlagen könnten. Das klingt doch nach einem guten Ersatz, oder?

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.