Computerwissenschaft: Dominanz der Quanten

9, 22, 49 – nicht ausgeschlossen, dass diese Zahlen die Hälfte der "sechs Richtigen" bei der Ziehung der Lottozahlen am kommenden Samstag sind. Für John Martinis hingegen sind sie die Geschichte seines Erfolgs, und der hat viel mit harter Arbeit zu tun, weniger mit Glücksspiel. Obwohl: Der Zufall spielt schon eine wichtige Rolle, aber es ist der Zufall, wie ihn die Quantenmechanik versteht.

John Martinis ist ein kalifornischer Physiker, der an der University of California in Santa Barbara und am dortigen Google-Forschungszentrum einen Quantencomputer entwickelt. Dieser mystischen Maschine traut man es seit etwa 30 Jahren zu, eines Tages bei bestimmten Aufgaben sämtliche Supercomputer herkömmlicher Bauart in den Schatten zu stellen. Lange wirkte es so, als bliebe das eine ewige Ankündigung wie beim Kernfusionskraftwerk oder dem Berliner Flughafen. Doch mittlerweile sieht es so aus, als könnte dieses Versprechen bald eingelöst werden.

Google will es wissen

Martinis hat vor einer Weile verkündet, ein Rechenwerk mit neun so genannten Qubits, der kleinsten Einheit eines Quantencomputers, zum Laufen gebracht zu haben: Sie waren in einer Reihe nebeneinander angeordnet. Beim Heidelberg Laureate Forum 2017 in Heidelberg, das fünf der führenden amerikanischen Forscher an den Neckar geholt hatte, stellte der Kalifornier einen Prototyp mit 22 Qubits vor. Sie sind in zwei Reihen von je elf Einheiten angeordnet. Zum Ende des Jahres will Martinis' Team sogar einen Chip in Betrieb nehmen, der 49 Qubits enthält, angeordnet im 7x7-Format.

"Das wird das letzte Mal sein, dass herkömmliche Rechner egal welcher Größe überhaupt noch mithalten können"John Martinis, University of California, Santa Barbara

Diese zweistellige Zahl klingt im Vergleich zu konventionellen Supercomputern, in denen Billiarden einzelner Halbleitertransistoren werkeln, geradezu jämmerlich. Doch der Eindruck täuscht. Nachdem die Quantenrechner lange Zeit bei etwa einem Dutzend Qubits stagnierten, nähern sie sich nun mit großen Schritten dem Punkt, an dem sie zumindest eine Spezialaufgabe schneller als jeder klassische Computer durchführen können: Bei dem von Google geplanten Quantum-Supremacy-Experiment liest ein Quantenrechner eine zufällige Zusammenschaltung seiner Qubits aus und führt darauf einige logische Operationen aus.

Quantencomputer gegen Supercomputer

Bei einer kleinen Zahl von Qubits kann ein herkömmlicher Supercomputer das Ergebnis blitzschnell berechnen. Besteht das System aus 50 oder mehr gekoppelten Qubits, geht das nicht mehr. Dann steigt der Rechenaufwand enorm an. Und ein Quantencomputer vom Format der Google-Maschine, die geschickt die sonderbaren Gesetze der Quantenphysik ausnutzt, kann heutige Supercomputer ausstechen. Martinis ist sicher: "Das wird das letzte Mal sein, dass herkömmliche Rechner egal welcher Größe überhaupt noch mithalten können. Sie werden Tage brauchen, um zu überprüfen, was der Quantencomputer in ein paar Sekunden berechnet."

Auch Skeptiker finden, dass sich das Forschungsgebiet einer symbolträchtigen Schwelle nähert: "Wenn das Experiment mit knapp 50 Qubits klappt, haben wir etwas Fundamentales bewiesen: Wir können in der Natur eine Kapazität für Berechnung anzapfen, die weit über klassische Supercomputer hinausgeht", bemerkt Scott Aaronson von der University of Texas in Austin. Der theoretische Informatiker hat in der Vergangenheit immer wieder vor allzu großen Erwartungen an den Quantencomputer gewarnt. Heute blickt er mit Ehrfurcht auf das Supremacy-Experiment: "Allein der Gedanke ist schon überwältigend – und wir haben noch gar nichts über die möglichen Anwendungen gesagt."

Der Begriff der "Quantum Supremacy", der Vormacht der Quanten, macht seit 2012 unter Forschern die Runden. Aaronson fand ihn immer schon unglücklich, sagt er, allenfalls gut für ein paar schale Witze. Aber seit November 2016 sei ihm in dieser Hinsicht der Humor vergangen. Schließlich verbreiten seit Donald Trumps Wahlsieg die Neonazis in den USA ungeniert ihren Slogan von der "White Supremacy", der Vormacht der Weißen.

Der Zauber überlagerter Zustände

Die theoretische Überlegenheit eines Quantencomputers, die Googles Supremacy-Experiment belegen soll, zeigt sich schon auf seiner untersten Ebene, beim einzelnen Qubit. Während das Bit eines herkömmlichen Computers die Zustände null oder eins einnimmt, vermag das Qubit beide gleichzeitig zu speichern. Physiker sprechen von einer Superposition der Zustände null und eins, bei der die Natur auch alle denkbaren Mischungen der beiden Zustände berücksichtigt. Außerdem vermögen mehrere der Qubits in eine innige Kopplung zu gehen, die Physiker Verschränkung nennen. Diese erschließt ihnen weitere Zustände, die sich klassisch überhaupt nicht mehr nachbilden lassen.

Der Grund dafür ist die Quantenmechanik, die Bewegungen und Zustände von Partikeln wie Atome, Elektronen oder Lichtteilchen als Wellen beschreibt; mehrere von ihnen können sich eine solche Wellenfunktion auch teilen. Sie alle haben damit in jedem Moment die Möglichkeit, jeden denkbaren Zustand einzunehmen: So kann zum Beispiel ein Elektron gleichzeitig durch beide Öffnungen eines Doppelspalts gehen und dahinter quasi mit sich selbst ein Interferenzmuster erzeugen.

Diese Vielfalt endet allerdings, wenn eine Messung stattfindet. Wenn Physiker partout feststellen wollen, welchen Spalt das Elektron durchquert, dann muss es sich sozusagen entscheiden. Seine Möglichkeiten schnurren dann auf eine einzige, zufällig ausgewählte zusammen, das Interferenzmuster verschwindet, die Wellenfunktion – so sagen die Forscher – kollabiert.

Übertragen auf Qubits bedeutet das alles, dass sie, solange sie in Ruhe gelassen werden, viele Operationen gleichzeitig an der Superposition aller möglichen Lösungen ausführen und dabei die für die jeweilige Aufgabe richtige erkennen können. Das und die Möglichkeit zur Verschränkung lässt ihre Rechenkraft bei bestimmten mathematischen Problemen stark ansteigen. Oberflächlich betrachtet wirkt es, als rechneten die Qubits in einem Quantencomputer parallel - eine Wahrnehmung, die Scott Aaronson zufolge die Sache allerdings stark vereinfacht.

Das Geheimnis von Shors Algorithmus

Tatsächlich kennen Wissenschaftler bisher nur wenige Rechenaufgaben, die von Quantencomputern schneller gelöst werden würden. Das bekannteste ist, jene Primzahlen zu finden, die eine große Zahl restlos teilen. 1994 entwickelte der US-Mathematiker Peter Shor einen nach ihm benannten Quantencomputer-Algorithmus, der die Lösung für dieses Faktorisierung genannte Problem schneller finden kann als konventionelle Rechenprogramme, da er geschickt die besondere mathematische Struktur der Aufgabe ausnutzt.

Auch beim Sortieren von Datenbanken hätten vollwertige Quantencomputer die Nase vorn, wie der indisch-amerikanische Informatiker Lov Grover 1996 erkannte. Optimierungsprobleme sind ein weiteres Beispiel für das Potenzial von Quantencomputern. Tatsächlich bietet die kanadische Firma D-Wave bereits eine Maschine an, die dieses Problem dank Quanteneffekten schneller lösen soll als bisherige Supercomputer (ob sie das wirklich tut, ist aber nach wie vor umstritten).

Martinis und die meisten anderen Quantenphysiker hingegen arbeiten an einem Allzweck-Quantencomputer, der auch die Algorithmen von Shor und Grover ausführt sowie weitere, die noch erdacht werden müssen. Ein großes Hindernis bei der Entwicklung war lange Zeit, überhaupt Qubits herzustellen und zu kontrollieren. Frühe Versuche packten eine Hand voll Ionen, also Atome, denen eines ihrer Elektronen fehlte, in eine Falle, die aus magnetischen und elektrischen Feldern aufgespannt wird. Schon seit Mitte der 2000er Jahre schafft es etwa die Arbeitsgruppe um Rainer Blatt an der Universität Innsbruck, acht Kalziumionen als Qubits zu manipulieren und zu verschränken. Inzwischen sollte eine abgewandelte Technologie dem Physiker zufolge auch 50 Qubits erlauben.

Mit einer ähnlichen Technik arbeitet das Team von Christopher Monroe an der University of Maryland in College Park. Er erklärte auf der Tagung in Heidelberg, in seine Ionenfalle passten inzwischen 96 Atome, die sich allerdings in dieser Ballung nur unzureichend kontrollieren ließen. Monroe hat aber vor einem Jahr Versuche veröffentlicht, in denen er fünf Ytterbiumionen als Qubits per Laserstrahl einzeln programmieren und in beliebigen Konstellationen paarweise verschränken konnte – ein Kommentar im Fachmagazin "Nature" wertete das als Meilenstein.

Monroes Ionenfalle ist inzwischen ein Halbleiterchip, in dem die Ionen über einem schmalen Spalt festgehalten werden. "Das ist ein standardisiertes Bauteil und es kann bei Raumtemperatur betrieben werden. Das erleichtert die Arbeit ungemein. Es reicht, die Ionen selbst mit Laserstrahlen zu kühlen – also ihre Bewegung zu bremsen." Monroe sprach in Heidelberg bereits von Plänen, einen Quantencomputer mit 32 Qubits basierend auf einer Ionenfalle zu bauen. Laut seiner Schätzung könnte es 2019 so weit sein – danach wäre es auch für ihn nicht mehr weit zur Supremacy-Schwelle, ab der klassische Computer nicht mehr mitkommen.

Supraleiter als Qubits

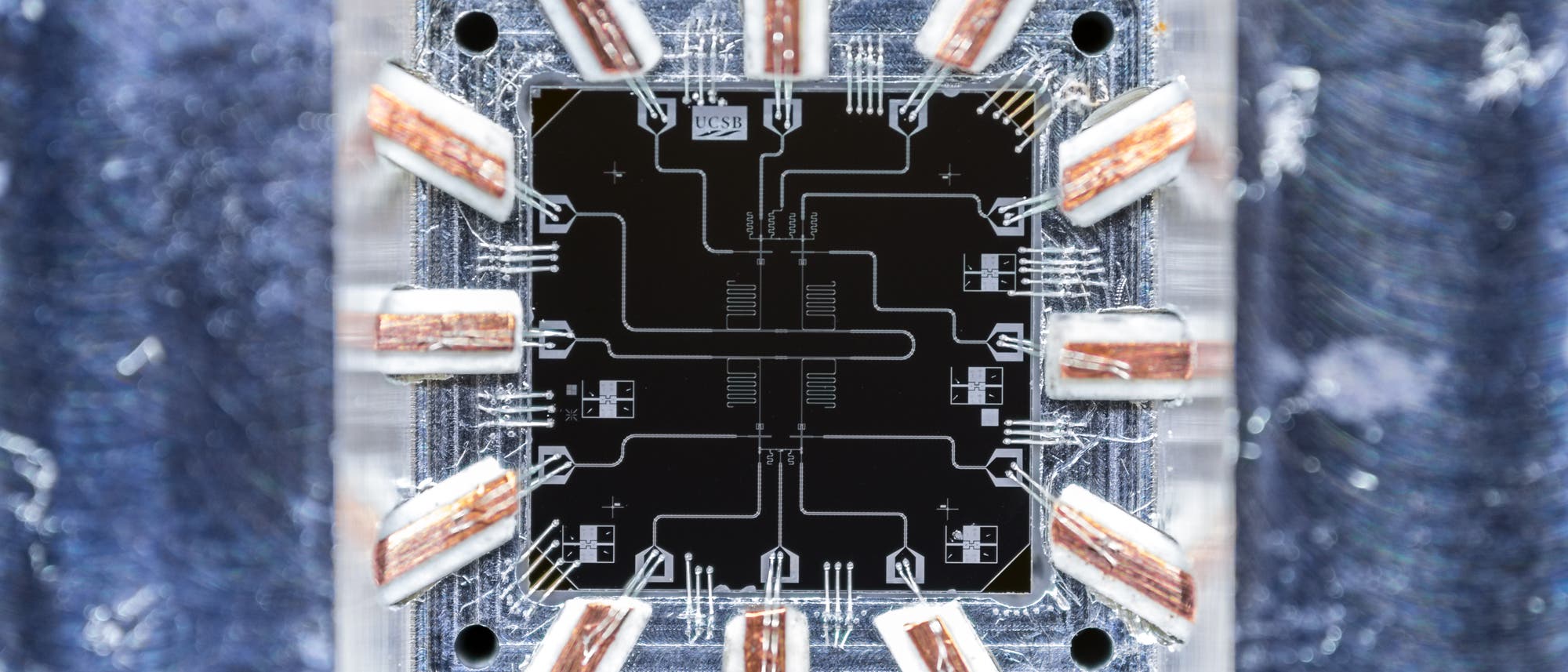

John Martinis hat mit dem Team bei Google sein Supremacy-Experiment bereits Anfang 2018 durchgeführt. Die Qubits der Westküstenforscher haben einen ganz anderen Aufbau als im Ostküstenstaat Maryland, sie sind riesig verglichen mit den einzelnen gefangenen Ionen. Jedes besteht aus einem kleinen Metallkreuz von etwa einem halben Millimeter Länge, das aus einer dünnen Folie herausgeschnitten ist. An einem Endpunkt befindet sich ein supraleitender Josephson-Kontakt aus zwei supraleitenden Schichten mit einem dünnen Isolator dazwischen.

Wird dieses Sandwich auf Bruchteile von einem Grad über dem absoluten Nullpunkt gekühlt, lässt sich sein Verhalten nur noch durch die Quantenmechanik erklären: Elektronenpaare fangen an, von einem Supraleiter zum anderen durch die nichtleitende Trennschicht "hindurchzutunneln". Sie durchqueren den Isolator also allen klassischen Gesetzen der Physik zum Trotz. "Das macht das ganze Gebilde zu einem Qubit", sagt Martinis, "obwohl es Milliarden von Elektronen enthält und wirklich groß ist. Aber der Strom kann nun in beide Richtungen zugleich fließen." Es entsteht also wiederum eine Superposition. Gesteuert und ausgelesen wird das Qubit mit Mikrowellen, weil der Stromfluss Schwingungen im Bereich von fünf bis sechs Gigahertz auslöst; diese Strahlung dient auch dazu, Qubits miteinander zu verschränken.

Das Supremacy-Experiment selbst, warnen Martinis und Aaronson, wird allerdings in erster Linie symbolische Bedeutung haben - und mitnichten den Punkt markieren, an dem Quantencomputer ihre klassischen Pendants hinter sich lassen. Denn letztlich führt Martinis Quantenrechner in dem Google-Experiment eine irrelevante Aufgabe aus. Die zufällige Zusammenschaltung der Qubits und die Vorhersage des Outputs geht schnell, weil der Apparat genau dafür gemacht ist.

"Die Rechenpower dabei steigt mit zwei hoch die Zahl der Qubits an", sagt Martinis. "Und wenn es dann eben 2 hoch 49 ist, also ungefähr eine Billiarde mögliche Zustände, fordert das vor allem die Speicherkapazität eines Supercomputers heraus." Der konventionellen Maschine fehlt es also nicht so sehr an Prozessorleistung, um in dem Wettbewerb zu bestehen – sie hat vor allem damit zu tun, alle möglichen Kombinationen von Qubits aus dem Gedächtnis abzurufen.

Bessere Solarzellen, wirksamere Medikamente

"Dieses Experiment hat überhaupt keinen realen Nutzen", meint Scott Aaronson mit Blick auf das Supremacy-Experiment. Es sei eben Grundlagenforschung: "Beim Higgs-Boson hat auch niemand gefragt, welche Anwendung das nun haben kann." Doch es gibt einen großen Unterschied zur Hochenergiephysik mit ihren Beschleunigern und Detektoren: Den Quantencomputer-Entwicklern brennen einige wichtige Anwendungsfälle geradezu auf den Nägeln. "Das Erste, was sie machen, werden wahrscheinlich Berechnungen in der Quantenchemie sein", erläutert Aaronson.

"Energieniveaus und Reaktionsraten von Molekülen nehmen jetzt schon gewaltige Mengen von Rechenzeit auf Supercomputern ein und führen doch oft zu unbefriedigenden Ergebnissen." Vermutlich lässt sich aber ein Quantensystem, nämlich ein Molekül, gut durch ein anderes, nämlich einen Quantencomputer, nachstellen und berechnen. Der legendäre Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman hatte genau diesen Ansatz in den 1980er Jahren vorgeschlagen. "Auf Dauer bekommen wir so bessere Medikamente, die sich präziser an Rezeptoren im Körper binden, bessere Materialien für Solarzellen oder die Nanotechnik", erwartet Aaronson.

Was jedoch nach Aussagen der Physiker noch in weiter Ferne liegt, ist die Anwendung, wegen der Quantencomputer gefürchtet werden: das Brechen des im Internet gängigen RSA-Verschlüsselungsstandards. Das erfordert die erwähnte Zerlegung großer Zahlen in Primzahlfaktoren. Herkömmliche Computer können sie praktisch nicht schaffen, Quantenrechner sollten sie jedoch mit Shors Algorithmus in überschaubarer Zeit bewältigen. "Um die heutigen Schlüssel mit 2048 Bit zu brechen, bräuchten wir vermutlich einen Quantencomputer mit einer Million Qubits", betont John Martinis – und eine solche Maschine ist noch lange nicht in Sicht.

Kryptografen können vorerst gelassen bleiben

Die Aufteilung der Million Einheiten ist dabei kurios, denn während für die eigentliche Rechnung wohl 100 Qubits ausreichten, so Martinis, brauche man den Rest zur Korrektur von Fehlern. Auch das ist eine Folge der Quantenmechanik: Die Benutzer eines Quantencomputers dürfen ja während der Berechnung nicht überprüfen, ob die beteiligten Qubits noch gut funktionieren, also ob zum Beispiel die Verschränkung noch andauert – das würde die Superposition der Zustände sofort zerstören. Möglich sind lediglich Messungen an größeren Gruppen um die fraglichen Einheiten herum, um deren Funktion indirekt zu testen. Und je genauer das Ergebnis sein soll, desto mehr Zusatz-Qubits werden dafür gebraucht.

Womöglich unterliegen erste Quantencomputer für Berechnungen in der Quantenchemie aber nicht derart stringenten Anforderungen. "Mit 100 Qubits kann man da vielleicht schon gute Resultate erzielen", führt Scott Aaronson weiter aus. Die Recheneinheiten müssten allerdings möglichst stabil sein, und einige der benutzten Algorithmen enthielten ohnehin bereits einige Schritte zur Fehlerkorrektur. Sobald sich das einspielt und wenn die Integration weiterer Einheiten gelingt, soll das Wachstum schnell über 100 hinausgehen. John Martinis sagt, nur halb scherzend, er ziele mittelfristig auf einen Quantencomputer mit 333 Qubits. Der erlaube dann 10100 Kombinationsmöglichkeiten – diese Zahl trägt die Bezeichnung Googol, Martinis' Arbeitgeber leitet davon seinen Namen ab.

Quantencomputer in der Cloud

Erste Erfahrungen mit den neuartigen Rechnern können Forscher in aller Welt vermutlich bald selbst sammeln: Google plant, wie IBM es bereits mit seinen Quantencomputer-Prototypen macht, den neuartigen Rechner mit dem Internet zu verbinden. Man kann dann bei den beiden Konzernen Rechenzeit beantragen, um Algorithmen und Schaltpläne auszuprobieren.

"So wird es auch in Zukunft sein", vermutet Scott Aaronson: "Man erreicht Quantencomputer über die Cloud, wenn man sie wirklich benötigt. Für die meisten Dinge allerdings werden wir sie überhaupt nicht brauchen; E-Mails schreiben, Texte bearbeiten und 'Angry Birds' spielen geht auch so." Und wenn doch eines Tages die RSA-Verschlüsselung geknackt werde – immerhin hatte Edward Snowden 2014 enthüllt, dass der Geheimdienst NSA daran arbeite –, dann steige man eben auf eine andere Methode um: Quantenkryptografie lässt sich auch von einem Quantencomputer nicht brechen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.