Gravitationswellen: 'Einstein hat nie daran geglaubt'

Herr Professor Danzmann, hier in Ihrem Institut in Hannover hängt ein Poster, auf dem Albert Einstein seine Zunge herausstreckt. Darunter steht "Yes we can". Man empfindet schon Genugtuung, wenn man der Natur ein großes Geheimnis abgerungen hat, oder?

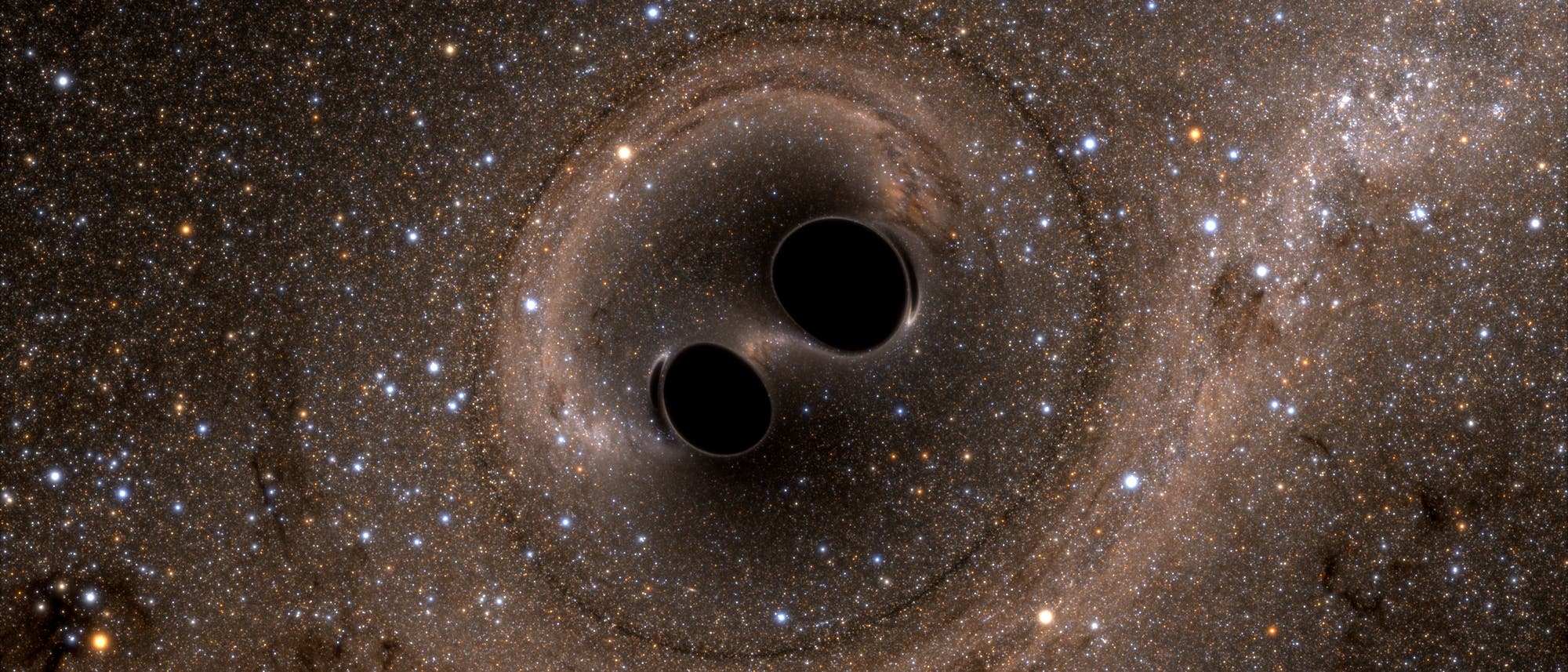

Ja, das kann man wohl sagen. Als ich vor 28 Jahren in das Forschungsgebiet eingestiegen bin, galt die Suche nach Gravitationswellen als exotisches, obskures Randgebiet. Die Leute haben damals gesagt: "Das wird doch sowieso nichts." Das Poster haben meine Mitarbeiter dann gedruckt, als wir vor zwei Jahren das Signal zweier kollidierender Schwarzer Löcher aufgespürt hatten – und dieses genau so aussah, wie es Einsteins allgemeine Relativitätstheorie vorhersagt.

Die Schwarzen Löcher haben bei ihrer Kollision die Raumzeit in Schwingung versetzt. Nachgewiesen haben Sie diese Gravitationswellen am 14. September 2015 mit Hilfe der zwei Laserinterferometer des LIGO-Observatoriums in den US-Bundesstaaten Louisiana und Washington. Wissen Sie noch, was Sie an dem Tag gemacht haben?

Für mich war das zunächst ein Montag wie jeder andere. Aber dann haben zwei Mitarbeiter unseres Instituts gegen 11.50 Uhr eine automatisch generierte E-Mail erhalten, dass LIGOs Detektoren ausgeschlagen haben. Amerika schlief zu dem Zeitpunkt noch, weshalb unser Team, das Teil der etwa 1000-köpfigen LIGO-Kollaboration ist, zuerst informiert wurde. Bald stand das halbe Institut bei den beiden im Büro und guckte ungläubig auf das Messsignal auf dem Bildschirm.

War sofort klar, dass Sie Gravitationswellen aufgefangen hatten?

Nein, überhaupt nicht. Das Signal wirkte zu schön, um wahr zu sein. Genau so sollten die Gravitationswellen kollidierender Schwarzer Löcher aussehen. Aber wenn Sie jahrzehntelang nach etwas suchen, schreien Sie nicht plötzlich "Heureka, wir haben es!". Als Wissenschaftler empfindet man in so einer Situation zunächst Unglauben. Das Bewusstsein, dass gerade etwas Großes passiert ist, stellt sich im Kriechtempo ein. Bei mir hat es zwei Wochen gedauert, bis ich das realisiert hatte.

LIGO war in den fünf Jahren zuvor aufwändig modernisiert worden, am 14. September befanden Sie sich noch in einem Probelauf für "Advanced LIGO". Da hätte es sich ja auch durchaus um ein Testsignal handeln können, oder?

Diesen Fall gab es während der Inbetriebnahme tatsächlich immer wieder. Aber das konnten wir schnell ausschließen, schließlich wachte irgendwann auch Amerika auf. Und da sagten alle Wissenschaftler, die ein Testsignal in die Detektorsoftware einspeisen können, dass sie es nicht waren. Generell verstehen weniger als zehn Forscher auf der Welt die LIGO-Interferometer so gut, dass sie ein solches Signal fabrizieren könnten. Letztlich haben wir mehrere Monate gebraucht, bis wir alle anderen Erklärungen ausschließen konnten und uns hundertprozentig sicher waren.

Gravitationswellen stauchen die vier Kilometer, über die sich ein Arm des LIGO-Interferometers erstreckt, gerade mal um den Bruchteils eines Atomkerndurchmessers. Meinen Sie, Einstein konnte sich so eine Messung vorstellen?

Er hat nie daran geglaubt, dass man Gravitationswellen nachweisen wird. Aus seinen Veröffentlichungen und Briefen wird sogar deutlich, dass er mindestens fünfmal in seinem Leben seine Meinung dazu geändert hat, ob es Gravitationswellen überhaupt gibt. Zeitweise dachte er, dass dies nur mathematische Artefakte der Linearisierung der Feldgleichungen der Relativitätstheorie seien, die keinerlei physikalische Bedeutung haben.

Wieso haben Wissenschaftler dann doch eines Tages die Jagd aufgenommen?

Sie haben erkannt, dass es im Weltall Neutronensterne und Schwarze Löcher gibt, die mit Abstand stärksten Quellen für Gravitationswellen. Zu Einsteins Zeiten waren diese Objekte noch unbekannt. In den 1950er Jahren haben theoretische Physiker außerdem gezeigt, dass Gravitationswellen als Schwingungen der Raumzeit Energie transportieren und diese auch zu einem kleinen Teil in einem Detektor deponieren können. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sie nachweisbar sind.

Trotzdem blieb die Gravitationswellenforschung lange eine Nischendisziplin. Wie kamen Sie Ende der 1980er Jahre dazu, sich daran zu beteiligen?

Ich hatte schon immer eine Vorliebe für exotische Sachen. Damals habe ich mich mit Laserspektroskopie an Positronium (Anm. d. Redaktion: ein extrem kurzlebiger Zusammenschluss eines Elektrons und seines positiv geladenen Antiteilchens) befasst und auf einer Konferenz in Bretton Woods Ergebnisse vorgestellt. Unter den Zuhörern saß der spätere Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft. Nach dem Vortrag kam er zu mir und sagte: "Herr Danzmann, Sie kommen nach München und machen dort Gravitationswellenforschung." Vier Monate später habe ich angefangen.

Wie groß war denn allgemein der deutsche Beitrag an der Entdeckung der Gravitationswellen?

Heinz Billing, mein Vorgänger in der Max-Planck-Gesellschaft, gehörte weltweit zu den Pionieren. Er wäre sicher für den Nobelpreis in Frage gekommen, ist aber leider im Januar 2017 verstorben. Seine Gruppe hat bis Ende der 1980er Jahre alle Empfindlichkeitsrekorde in der Laserinterferometrie gehalten. Damals arbeitete man allerdings noch mit vergleichsweise kleinen Interferometern, die allenfalls einige Dutzend Meter groß waren – und daher keine Chance hatten, die Erschütterungen der Raumzeit nachzuweisen. Das waren aber letztlich essenzielle Vorarbeiten für LIGO.

Wieso ist das Riesen-Interferometer dann nicht in Deutschland gebaut worden?

Uns kam die Wiedervereinigung dazwischen. Danach fehlte für viele Jahre auf Bundesebene das Geld für Großprojekte in der Grundlagenforschung. Wir haben 1995 mit dem Land Niedersachsen, der Volkswagenstiftung und der Max-Planck-Gesellschaft in Ruthe bei Hannover immerhin den 600 Meter langen Gravitationswellendetektor GEO600 gebaut. Er dient vor allem dazu, Technologie zu testen. Eigentlich alles, was wir in Hannover entwickelt haben, kommt heute in Advanced LIGO zum Einsatz.

Wie sicher waren Sie und Ihre Kollegen im Vorfeld der Inbetriebnahme, dass man mit dem Instrument tatsächlich Gravitationswellen auffangen würde?

Es war klar, dass wir die Wellen irgendwann finden würden. Aber wann, das konnte niemand wissen. Uns hat vor allem überrascht, dass es so schnell ging. Insgesamt hatten wir großes Glück: Advanced LIGO hatte im September 2015 erst ein Drittel seiner angepeilten Empfindlichkeit erreicht. Und dann trafen wenige Tage, nachdem wir den Detektor angeschaltet hatten, enorm starke Gravitationswellen die Erde. Mit solch einem Signal hatten wir auch deshalb nicht gerechnet, weil wir die zugehörigen Quellen nicht kannten.

Aber Schwarze Löcher sind doch seit Jahrzehnten bekannt.

Ja, das schon. Die Gravitationswellen vom 14. September gingen allerdings auf die Kollisionen zweier gigantischer Exemplare zurück, deren Masse wir auf das 36- beziehungsweise 29-Fache unserer Sonne schätzen. Solche ungeheuren Objekte dürfte es gemäß der Standardtheorie der Sternentwicklung eigentlich gar nicht geben.

Wieso nicht?

Nach dem, was wir sicher über den Kollaps schwerer Sterne wissen, entstehen dabei vermutlich keine Schwarzen Löcher mit einer Masse von mehr als 15 Sonnenmassen. Alle stellaren Schwarzen Löcher, die Astronomen vor der Inbetriebnahme von Advanced LIGO mit Teleskopen entdeckt haben, sind leichter. Denn sobald ein Stern so massiv ist, dass er am Ende seiner Lebenszeit ein derartiges Monstrum hervorbringen könnte, kollabiert er nicht. Stattdessen explodiert er, bevor die Materie unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenstürzt.

Wie sind LIGOs Schwarze Löcher dann entstanden?

Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auch heiß diskutiert werden. Vielleicht gibt es im All sehr dichte Sternencluster, in denen kleinere Schwarze Löcher häufig verschmelzen – und so Objekte mit den von uns beobachteten Massen bilden. Oder es existieren noch irgendwo Taschen mit ursprünglicher Materie, die direkt nach dem Urknall entstanden ist. Sterne in diesen Regionen würden nur aus Wasserstoff und Helium bestehen. Sie könnten – anders als später entstandene Sterne, in denen es auch schwerere Elemente gibt – in sich zusammenfallen und in einem sehr massiven Schwarzen Loch enden.

Die Autoren unserer Titelgeschichte (im aktuellen Heft auf S. 12) machen sich für Dichteschwankungen während der Inflationsphase nach dem Urknall stark, aus denen solche primordialen Schwarzen Löcher hervorgegangen sein könnten. Was halten Sie für die wahrscheinlichste Erklärung?

Ich will da lieber nicht spekulieren. Ich kann Ihnen aber sagen, was die Konsequenzen wären, wenn weitere Messungen mit LIGO zeigen sollten, dass Schwarze Löcher von diesem Format sehr häufig im Universum vorkommen: Dann könnten sie die Dunkle Materie erklären.

Dann müssten Schwarze Löcher vom Format der LIGO-Entdeckungen an vielen Orten im All auftauchen, oder? Wir dachten eigentlich, dass Astronomen in den vergangenen Jahrzehnten gezielt nach solchen Objekten (so genannten MACHOs) gesucht haben, aber nichts finden konnten.

Klar, es kann sein, dass die Theorie von den primordialen Schwarzen Löchern nicht mehr ist als wüste Spekulation. Letztlich müssen wir auf mehr Messdaten warten. Wir haben neben der Gravitationswelle im September 2015 ja noch zwei weitere Signale nachgewiesen. Auf Basis dieser Daten schätzen wir, dass pro Jahr zwischen 9 und 250 Schwarze Löcher in einem Würfel von 3,2 Milliarden Lichtjahren Kantenlänge rund um die Erde verschmelzen. Wenn die Rate in den kommenden Jahren so hoch bleiben sollte, wird es spannend.

Was erhoffen Sie sich noch zu finden?

Einerseits die Gravitationswellen verschmelzender Neutronensterne, und eventuell die von Paaren aus Neutronenstern und Schwarzem Loch. Vielleicht können wir auch einem einzelnen Neutronenstern beim Rotieren zuhören und so Neues über diese bizarren Objekte lernen. Der Crab-Pulsar im Inneren des Krebsnebels könnte hierfür nah genug sein – dort ist einst ein Stern explodiert, dessen Licht die Erde im Jahr 1054 erreicht hat.

Meinen Sie, dass irgendetwas auftaucht, was Einsteins Theorie von der Schwerkraft widerspricht?

Die Daten werden natürlich daraufhin analysiert. Aber bisher gibt es keine Abweichungen von der allgemeinen Relativitätstheorie. Andererseits sind unsere Messungen dafür noch nicht genau genug. Wir brauchen noch eine Weile, bis wir zu den spannenden Tests kommen.

Was wird sich denn verändern, wenn weitere Gravitationswellendetektoren in Betrieb gehen? In Italien steht Advanced VIRGO in den Startlöchern, und auch in Indien und Japan sind entsprechende Projekte in Planung.

Sobald drei Detektoren ins All horchen, können wir vielleicht den Ursprungsort von Gravitationswellen genauer orten. Bislang sind wir nur in der Lage, den Abstand von der Erde relativ gut zu berechnen. Bei VIRGO kam es leider zu Verzögerungen wegen eines Problems mit den Spiegelaufhängungen im Detektor, weshalb dieser nun zunächst mit deutlich reduzierter Sensitivität den Betrieb aufgenommen hat. Die Kollegen haben viel Pech gehabt. Aber hoffentlich sind sie in einem Jahr voll einsatzbereit.

Langfristig wollen Sie auch vom Weltall aus Gravitationswellen messen, mit dem Satellitentrio LISA.

Ja, das würde ein völlig neues Fenster öffnen. Die LIGO-Detektoren sind für Wellen mit einer Frequenz von einigen Dutzend bis einigen tausend Hertz optimiert. Wir können Quellen dieser Strahlung bis in eine Entfernung von mehreren Milliarden Lichtjahren nachweisen. Mit LISA werden wir noch viel tiefer ins All horchen können und insbesondere nach tieferen Frequenzen im Millihertzbereich suchen. Vielleicht weisen wir auf diese Weise die Gravitationswellen des Urknalls nach, die als eine Art Hintergrundrauschen das ganze Weltall füllen müssten. Wenn das gelingt, ließen sich manche Varianten der Inflationstheorie überprüfen, die besonders starke Gravitationswellen erzeugen würden.

Wie läuft es mit den Vorbereitungen für LISA?

Wir haben unsere Testmission "LISA Pathfinder" bereits erfolgreich abgeschlossen. Mit diesem Satelliten haben wir getestet, ob es möglich ist, eine Masse so frei von allen Störungen zu halten, dass sie perfekt einer geodätischen Linie nach Einstein folgt, also nahezu kräftefrei durchs Weltall treibt. Das ist eine Voraussetzung für LISA: Das Projekt sieht letztlich jeweils zwei Massen auf drei verschiedenen Satelliten vor, die in einem Abstand von 2,5 Millionen Kilometern via Laserstrahl miteinander verbunden sind. Eine Gravitationswelle würde den Abstand zwischen den Satelliten minimal verändern.

Momentan ist LISA für das Jahr 2034 geplant. Wieso die lange Wartezeit?

Am liebsten würden wir natürlich gleich morgen ins All starten, technisch machbar wäre wohl Ende der 2020er Jahre. Aber so einfach ist das nicht. Schließlich hat die ESA nicht so viele Startslots für große Weltraummissionen – und die Kollegen aus der Röntgenastronomie, die für ihr Teleskop einen früheren Starttermin ergattern konnten, würden wohl nicht einsehen, wieso sie plötzlich zurückstehen müssen. Wenn in den nächsten Jahren mehr Geld in die Erforschung des Weltalls fließen sollte, kann sich der Starttermin noch ändern. Allerdings sieht es momentan nicht danach aus.

Bevor die erste Gravitationswelle nachgewiesen wurde, haben Sie geklagt, Ihre Forschungsdisziplin spiele immer nur die zweite Geige. Das hat sich mittlerweile sicher geändert, oder?

Ja, wir sind jetzt Teil des Mainstreams. Die Leute hören mir und meinen Kollegen mehr zu als früher. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich plötzlich neue Geldtöpfe auftun. Allerdings haben wir jetzt Messdaten, mit denen wir arbeiten können, und nicht mehr nur die Hoffnung auf ein Signal. Man könnte auch sagen: Wir sind nun ein fester Bestandteil der Astronomie.

Schreiben Sie uns!

1 Beitrag anzeigen