Wetter: Extremwetter durch Erderwärmung?

Spektrum der Wissenschaft: Frau Professor Jacob, wie beraten Sie Bürgermeister und Firmenchefs, die sich vor extremen Wetterereignissen schützen möchten?

Daniela Jacob: Zunächst klären wir, ob sich aus den meteorologischen Messdaten schon eine Zunahme von Extremwerten herauslesen lässt. Da hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Zum Beispiel hat die Zahl der Starkniederschlagstage pro Jahr in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in weiten Teilen Deutschlands deutlich zugenommen – im Mittel um mehr als 20 Prozent. Im zweiten Schritt prüfen wir mit Klimamodellen, ob eine Zunahme für die nächsten Jahrzehnte zu erwarten ist. Interessanterweise kommt es den meisten Partnern gar nicht darauf an, ob sich die Veränderungen auf den Klimawandel zurückführen lassen. Sie wollen in erster Linie wissen, worauf sie sich einstellen müssen.

Woran soll es denn sonst liegen, wenn nicht am Temperaturanstieg?

Wenn wir eine Zunahme von Extremereignissen feststellen, finden wir erfahrungsgemäß auch eine Verbindung zum Temperaturanstieg. Und unsere Partner wollen auch wissen, welchen Unterschied es für sie macht, ob wir den Temperaturanstieg – global gesehen – auf zwei Grad begrenzen oder nicht. Die Skepsis am Klimawandel und die Annahme, dass sich gar nichts ändert, sind verschwunden. Aber ob man jeden Parameter und jedes Wetterereignis direkt auf den Klimawandel zurückführen kann, steht bei unseren Beratungen nicht im Vordergrund. Ich finde es auch wichtig, dass wir uns nicht erst dann wappnen, wenn in jedem Einzelfall klar bewiesen ist, dass ein Risiko durch den Klimawandel verschärft wird.

Die Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes hat die Arbeit der »merchants of doubt« bekannt gemacht: Sie säen Zweifel an der Klimaforschung, um politische Schlussfolgerungen hinauszuzögern. Sehen Sie darin ein Problem?

Ich kenne die Zweifler durchaus. Aber ich habe den Eindruck, dass die Debatte um Anpassungsmaßnahmen anders läuft. Viele Unternehmen und Kommunen wollen den Klimawandel in ihren Strategien berücksichtigen – sei es als Risiko oder als Chance. Städte erleben zum Beispiel, dass ihre Parkhäuser und Fußgängerzonen häufig überschwemmt werden, und fragen sich, ob das noch schlimmer wird und welche Stadtteile dann betroffen sein könnten. Und an der Nordsee interessiert es die Tourismusbranche, ob die Sommer künftig häufiger trocken und sonnig sein werden.

Im Jahr 2017 gab es auffällig viele schwere Hurrikane, die einige Karibikinseln vollständig verwüstet haben. Nach Ansicht vieler Wissenschaftler gibt es noch nicht genügend Daten, um zu sagen, ob das Risiko von Wirbelstürmen im Zuge des Klimawandels steigt. Naomi Oreskes hält die Anforderungen an die Statistik für falsch gewählt, weil es hier um existenzielle Bedrohungen geht. Getreu dem Motto: »Lieber einmal zu viel warnen als einmal zu wenig«.

Ich halte es für falsch, die wissenschaftlichen Standards zu ändern. Es geht vielmehr darum, welche Schlussfolgerungen wir ziehen. Wenn ein Hurrikan die Infrastruktur einer Insel zwei- oder dreimal hintereinander zerstört, sollte man sie so wiederaufbauen, dass sie künftigen Wirbelstürmen nach Möglichkeit standhalten wird – plus einem Sicherheitsaufschlag. Alles andere wäre fahrlässig.

Welche Wetterveränderungen kann man am Klimawandel festmachen?

Am deutlichsten sieht man den Effekt bei Temperaturextremen. Hitzeperioden werden länger und heftiger. Die Temperatur ist eine Größe, die sich in Messungen und Computermodellen gut und relativ genau handhaben lässt. Hier kennen wir die natürlichen Schwankungen und können sagen, dass die Temperaturen immer häufiger über den Höchstwerten liegen, die man früher beobachtete. Bei Niederschlägen ist das viel schwieriger zu beurteilen, denn das sind kleinräumige Ereignisse. Es kann auf der einen Straßenseite regnen und auf der anderen nicht. Computermodelle müssen daher mit einer sehr hohen räumlichen wie zeitlichen Auflösung rechnen, um Regengebiete gut abzubilden. Außerdem sind nicht flächendeckend Messgeräte aufgestellt. Daher müssen wir davon ausgehen, dass wir die natürliche Variabilität aktuell nicht vollständig erfassen.

Wenn also in Frankfurt das größte Gewitter seit Beginn der Aufzeichnungen niedergeht …

… könnte es sein, dass es vor einigen Jahren ein noch heftigeres Gewitter gab, das aber 50 Kilometer entfernt niederging und nicht oder nur unvollständig erfasst wurde. Man versucht, die fehlenden Messungen am Boden durch Satellitendaten auszugleichen. Doch Satelliten messen den Niederschlag nicht direkt, sondern nur den Wassergehalt der Atmosphäre. Die eigentliche Regenmenge müssen Meteorologen daraus ableiten. Aber wir wissen, dass die Atmosphäre mit jedem zusätzlichen Grad Celsius sechs bis acht Prozent mehr Wasserdampf speichern kann. Der wird irgendwo als Regen herunterkommen, und wenn es in den Sommermonaten wärmer wird, steigt das Risiko für die Bildung von Gewitterwolken. Wissenschaftler gehen deshalb davon aus, dass das Potenzial für Starkregen mit der Erderwärmung steigt.

Hat die Forschung zu extremen Wetterereignissen Fortschritte gemacht?

Ja, in den vergangenen fünf Jahren hat sich sehr viel getan. Die physikalischen Grundlagen sind in den Klimamodellen heute besser berücksichtigt, und die Rechenkapazitäten sind ebenfalls gestiegen. Inzwischen können wir in den Modellen Flächen von wenigen Quadratkilometern auflösen und damit auch kleinräumige Niederschläge wie Gewitter auf Zeitskalen untersuchen, auf denen der Klimawandel stattfindet. Für die Zukunft erwarten wir weitere Fortschritte: Wir haben zum Beispiel vor einem Jahr ein europäisches Projekt gestartet, in dem meine Forscherkollegen und ich mit mehreren Klimamodellen extreme Niederschläge für die Alpenregionen untersuchen. Zuerst wollen wir prüfen, ob wir Sturzbäche und andere Beobachtungen aus der Vergangenheit am Computer nachbilden können. Dann rechnen wir damit in die Zukunft. Im Moment deutet alles darauf hin, dass extreme Niederschläge künftig noch heftiger werden und auch Regionen treffen werden, die bisher verschont wurden. Häufiger scheinen sie jedoch nicht zu werden. Aber in drei bis vier Jahren wissen wir mehr.

Unklare Beweislage

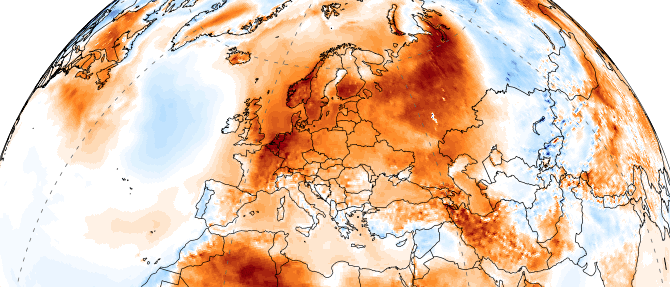

Seit 2011 versucht die American Meteorological Society jedes Jahr, die extremen Wetterereignisse der vergangenen zwölf Monate zu erklären. Für 2016 kommt sie in ihrem »Bulletin« nun erstmals zum Schluss, dass die beobachteten Hitzewellen ohne den Klimawandel kaum denkbar wären. In jenem Jahr brachte das Hochdruckgebiet »Luzifer« Südeuropa Temperaturen von mehr als 40 Grad. In den USA wurden vielerorts Rekordtemperaturen gemessen, ebenso in Kuwait, wo das Thermometer auf 54 Grad kletterte. In Indien starben hunderte Menschen während einer mehrwöchigen Hitzeperiode, und die Thailänder verbrauchten mehr Strom denn je, weil ihre Klimaanlagen auf Hochtouren liefen. 2016 wurde die höchste weltweite Durchschnittstemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen.

Wenn solche Ereignisse zunehmen, spielen Wissenschaftler in Computersimulationen verschiedene Klimaszenarien durch, erläutert Robert Vautard, ein Experte für Hitzewellen am Institute Pierre Simon Laplace in Paris. Er bestätigt, dass es in den vergangenen Jahren viele Beispiele für extreme Temperaturen gab. Und wenn man die Klimamodelle mit einer niedrigen Konzentration an Treibhausgasen laufen lasse, kämen diese Extreme kaum vor. »Es ist fast ausgeschlossen, dass die Hitzewellen, die wir vermehrt beobachten, auch ohne den Klimawandel zu Stande kämen«, sagt Vautard. Dieser Trend werde weiter anhalten. Später Frost wie jener, der im April 2017 den europäischen Landwirten Verluste von mehr als drei Milliarden Euro bescherte, dürfte hingegen seltener auftreten.

Die britische Organisation Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU) hat beim Durchsehen der Fachliteratur der vergangenen zwei Jahre 15 Studien gefunden, die Hitzewellen untersuchten: In allen stellten die Forscher fest, dass anhaltende Extremtemperaturen und Klimawandel zusammenhängen. Doch Vautard schränkt ein: »Die Zunahme an Hitzewellen ist der einzige klare Befund, den wir bisher haben.« Es gebe zwar erste Hinweise darauf, dass es häufiger sintflutartig regnet, und Vautard rechnet damit, dass man auch die Zunahme von Starkregen in zehn Jahren eindeutig auf den Klimawandel zurückführen wird. Für andere Wetterphänomene hingegen lassen sich nur schwer Aussagen treffen, etwa bei Stürmen, obwohl diese nach Schätzung des Versicherungskonzerns Munich Re im Jahr 2017 außergewöhnlich große Verwüstungen angerichtet haben: Allein die Hurrikane im Nordatlantik haben Schäden in Höhe von 215 Milliarden US-Dollar verursacht.

Bei Stürmen handle es sich um komplexe Phänomene, erklärt Vautard, die nicht nur von einem einzelnen Parameter wie Temperatur oder Niederschlagsmenge abhängig sind. Sie seien daher schwerer zu modellieren. Die Literaturrecherche der ECIU kam zu einem ähnlichen Ergebnis: Drei Studien zeigten eine positive Korrelation zwischen der Zunahme von Stürmen und der atmosphärischen Erwärmung auf – vier konnten einen solchen Zusammenhang nicht bestätigen.

Überschwemmungen und Waldbrände sind ebenfalls eine große Herausforderung für die Klimamodelle, weil sie auch davon abhängen, wie der Mensch Flüsse und Wälder managt. Als Beispiel nennt Vautard ein Gewitter über einer ausgetrockneten Gegend mit hartem Boden, in dem Regenwasser schlecht versickern kann: Obwohl beide Faktoren für sich betrachtet nicht extrem sind, können sie in Kombination eine heftige Überschwemmung auslösen. Doch er ist zuversichtlich: »In den nächsten Jahren werden wir die Faktoren immer besser auseinanderhalten können.«

Kürzlich endete das Projekt »Regionale Klimaprojektionen Ensemble für Deutschland«, an dem Sie beteiligt waren. Wenn die CO2-Emissionen weiter steigen wie bisher, wird sich die Zahl der Tage, an denen die Temperatur hier zu Lande auf über 30 Grad klettert, in diesem Jahrhundert mindestens verdoppeln, im Oberrheingraben sogar vervierfachen.

Ja, aber ist die Zahl der Tage schon ein extremes Ereignis? Wir werden die regionalen Klimamodelle noch weiter auswerten müssen, um die Folgen besser zu verstehen. Dabei geht es auch um »compound effects«, die wir so nennen, weil mehrere Faktoren zusammenspielen. So hatte etwa der Orkan Kyrill, der im Januar 2007 über Europa fegte, so verheerende Folgen, weil der Boden nicht gefroren, sondern durch Regen aufgeweicht war. Damit brauchte es gar nicht die höchsten Windgeschwindigkeiten, um Bäume zu entwurzeln. Ein anderes Beispiel ist das, was die Bauern in Schleswig-Holstein und Niedersachsen 2017 erlebten: Ab September waren die Äcker so feucht, dass man sie nicht befahren konnte. Vielerorts blieb im Herbst die Ernte stehen und Anfang des Jahres konnten die Bauern nicht düngen, weil die Gülle nicht versickert wäre.

Wenn man sich auf die Temperatur konzentriert, dann könnte Berlin am Ende des Jahrhunderts so warm sein wie heute die Städte an der Adria oder in der Provence. Das klingt eher verlockend. Liegt es daran, dass wir hier Mittelwerte betrachten und keine Extreme?

Ja, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Wir müssen auch berücksichtigen, dass sich nicht nur die Temperatur ändert. Womöglich wird es gleichzeitig so schwül, dass die Hitze hier schwerer zu ertragen ist als in Südeuropa. Außerdem sind wir es nicht gewöhnt, bei 30 Grad im Schatten volle Leistung zu bringen, und viele Häuser würden wenig Abkühlung bieten. Im Gegenteil: Wir bauen derzeit Häuser mit großen Glasflächen, hinter denen es in Zukunft sehr heiß werden dürfte. London stellt hingegen jetzt schon seine Bauweise um, weil der so genannte Wärmeinseleffekt, den man in vielen Großstädten beobachtet, bis 2050 so stark werden könnte, dass die Temperatur in Büros und Wohnungen selbst mit Klimaanlage nicht mehr unter 28 Grad fallen würde. Wenn ich Menschen das mögliche Klima der Zukunft verdeutlichen will, arbeite ich oft mit Analogien.

Welchen?

Ich sage ihnen zum Beispiel, dass ein Ausnahmesommer wie der, den wir 2003 erlebten, am Ende des 21. Jahrhunderts alle fünf Jahre vorkommen könnte, wenn wir unsere Emissionen nicht drastisch reduzieren. Ein Orkantief wie »Friederike«, das im Januar 2018 über Europa zog und unser Bahnsystem für einen halben Tag lahmlegte, könnte ebenfalls häufiger auftreten; Gleiches gilt für Überschwemmungen, wie jene nach den sintflutartigen Regenfällen in Berlin Ende Juni 2017. Insgesamt werden wir in Deutschland mit mehr Extremereignissen rechnen müssen, mit mehr Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Stürmen. Im Winter wird die Temperatur häufiger um die null Grad liegen. Dann taut es tagsüber und friert nachts – eine große Belastung für die Autofahrer und den Asphalt.

Werden wir mit dem Klimawandel zurechtkommen?

In Deutschland haben wir die Möglichkeiten, uns daran anzupassen. Wissenschaftler werden zwar nicht jede Überschwemmung vorhersagen können, das wird vielleicht nie möglich sein. Aber wir werden abschätzen können, wohin das Wasser im Extremfall fließen wird und welche Regionen künftig betroffen sein werden. Wir können uns darauf entsprechend einstellen – andere Länder nicht unbedingt. Und wenn wir den Klimaschutz vernachlässigen und sich die Erde global um drei, vier oder fünf Grad erwärmt, dann steigt das Risiko für noch extremere Wetterkapriolen in vielen Regionen deutlich an. Jedes Grad Erwärmung, das wir vermeiden, macht sich mehr als bezahlt.

Die Fragen stellte Alexander Mäder, Philosoph und Wissenschaftsjournalist in Stuttgart.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.