XFELs: Freie-Elektronen-Laser bieten den ultimativen Röntgenblick

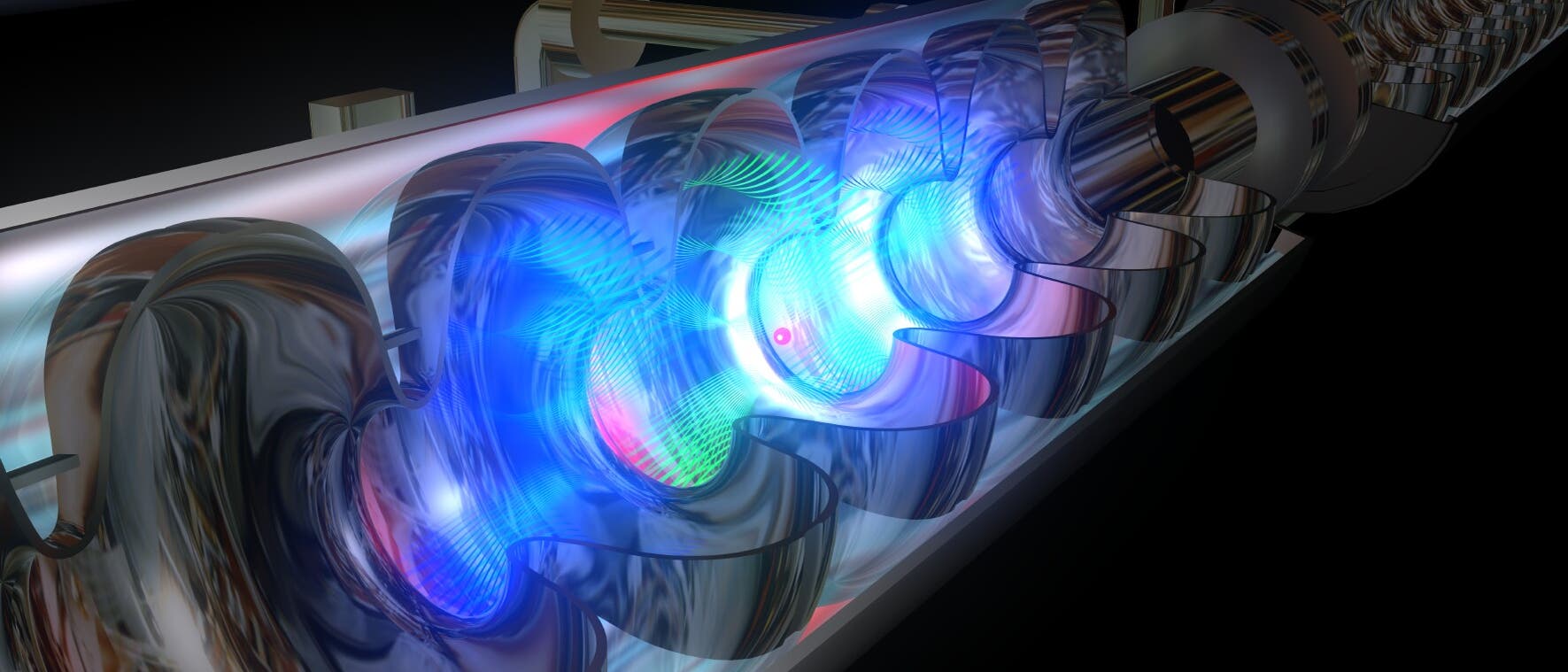

In den Gebirgsausläufern oberhalb von Palo Alto in Kalifornien haben Physiker einen extremen Hindernislauf für einige der schnellsten Elektronen der Welt aufgebaut. Zunächst werden die Teilchen durch eine drei Kilometer lange Vakuumröhre nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Dann folgt ein Spießrutenlauf durch eine Reihe von Magneten, die sie auf einen wilden Zick-Zack-Kurs zwingen. Die Teilchen reagieren mit der Emission von Röntgenstrahlen, die selbst Stahl problemlos durchbohren könnten.

Die Wissenschaftler am SLAC National Accelerator Laboratory interessieren sich aber nicht für Waffen. Sie nutzen die Maschine - die zu den weltweit leistungsstärksten Röntgenlicht-Freie-Elektronen-Lasern (XFELs) zählt -, um anspruchsvolle Materieformen zu untersuchen, ob nun zusammengepresst unter Druck- und Temperaturverhältnissen wie tief im Inneren eines Sterns oder zusammengefaltet in der komplexen Struktur eines Proteinmoleküls.

Vor allem Strukturbiologen profitieren besonders von XFELs. Denn Röntgenpulse sind einerseits kurz genug, um stroboskopähnliche Aufnahmen von Molekülbewegungen zu ermöglichen, und anderseits intensiv genug, um die Vielzahl an Biomolekülen abzubilden, an denen die konventionellen Methoden scheitern. Dadurch eröffnen XFELs den Biologen neue Wege, um nach potenziellen Ansatzstellen für Wirkstoffe zu suchen, die Funktionsweise der an der Fotosynthese beteiligten Moleküle zu erforschen und vieles andere mehr.

Revolutionäre Technologie

»XFELs sind zweifelsohne eine revolutionäre Technologie - ein Fortschritt, der so weit über das Bisherige hinausreicht, dass er unsere Arbeitsweise fundamental verändert«, sagt der Kristallograf Keith Moffat von der University of Chicago in Illinois, der im wissenschaftlichen Beirat für die Strahlungsquelle am SLAC saß.

Doch XFELs waren auch eine umstrittene Technologie - vor allem die Linac Coherent Light Source (LCLS) am SLAC, die zu den ersten und größten Röntgenlaser gehörte. 2002 hatte das Energieministerium der Vereinigten Staaten (United States Department of Energy, DOE) den Startschuss dafür gegeben, trotz wiederholter Kritik von Forschern. Denn viele bezweifelten, dass der wissenschaftliche Nutzen jemals die Kosten von 414 Millionen US-Dollar aufwiegen würde - oder dass die bisher nicht erprobte Technologie überhaupt funktionieren würde.

Diese Bedenken ließen nach, als die LCLS 2009 ihren Betrieb aufnahm, erinnert sich Moffat: »Sie arbeitete mehr oder weniger genau wie erhofft, war mehr oder weniger direkt einsatzfähig, lag im Zeitplan und im Budget.« In der Folge baute auch Japan seinen eigenen XFEL; Europa hat 2016 ein noch leistungsfähigeres Modell in Dienst gestellt; und weitere werden bereits für die Schweiz und Südkorea geplant.

Die Investitionen in XFELs werden sich in den nächsten Jahren weltweit auf Milliarden von Dollars belaufen. Doch um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, müssen diese Röntgenquellen noch so manche technische Hürde überwinden - von der Steigerung ihrer Leistung und Leuchtstärke bis hin zum Umgang mit der zu erwartenden Datenflut.

»Es bildet sich eine völlig neue Community aus Physikern, Biologen und jenen Wissenschaftlern, die sich mit Lasern und hohen Energiedichten befassen«, sagt Janos Hajdu von der Universität Uppsala in Schweden. »Viele Entwicklungen müssen zusammentreffen, damit wir diese Aufgabe stemmen können«, so der Molekularbiophysiker.

Röntgenstrahlen im Gitter

Der Grundstein für XFELs wurde vor gut 100 Jahren gelegt, als bedeutende Physiker wie Max von Laue das Potenzial von Röntgenstrahlen für das Studium der Materie erkannten. Nur Photonen mit extrem kurzen Wellenlängen können Moleküle oder Materialien auf atomarer Ebene abbilden - also auf Größenskalen von rund 0,1 Nanometern oder 1 Ångström.

Solche Aufnahmen zu erstellen, ist allerdings alles andere als einfach. Denn im Unterschied zu sichtbarem Licht existiert für Röntgenstrahlen kein dem Mikroskop vergleichbares Instrument - vor allem, weil es an geeigneten Linsen mangelt, um die Strahlen zu fokussieren. Aus diesem Grund setzten Physiker im vergangenen Jahrhundert auf die Röntgenstrukturanalyse: Sie feuern einen Röntgenstrahl durch ein Kristallgitter aus identischen Molekülen und zeichnen das resultierende Beugungsmuster der gestreuten Röntgenstrahlen auf. Aus diesem Muster lässt sich mit Hilfe mathematischer Verfahren die ursprüngliche Struktur rekonstruieren.

In den letzten Jahrzehnten wendeten Physiker diese Methode meist an Synchrotronquellen an. Die Röntgenstrahlen entstehen dabei in einem Teilchenbeschleuniger, in dem sich Elektronen auf einer Kreisbahn bewegen. Dutzende von diesen Strahlungsquellen finden sich inzwischen auf der ganzen Welt - sie sind ein Segen für die Strukturbiologie: Die internationale Protein Data Bank umfasst derzeit rund 100 000 Strukturdaten, die meist an Synchrotronquellen gewonnen wurden.

Wo Synchrotronquellen scheitern

Doch leider lassen sich viele der wissenschaftlich interessanten Biomoleküle - wie zum Beispiel membrangebundene Proteinkomplexe, die den molekularen Verkehr in die Zelle hinein und wieder hinaus vermitteln - auch mit den derzeit besten Synchrotronquellen nicht untersuchen. Denn sie bilden keine ausreichend großen und reinen Kristalle, die es für die Erzeugung eines verwertbaren Beugungsmusters braucht.

Nichtsdestoweniger bilden selbst jene Makromoleküle, die sich einer Kristallisation sonst hartnäckig widersetzen, häufig Nanokristalle aus ein paar Dutzend Molekülen. Synchrotronstrahlen sind allerdings zu leuchtschwach, um brauchbare Beugungsmuster aus solchen Strukturen zu liefern. Deshalb schwenkten Forscher auf XFELs um, die mindestens eine Milliarde Mal heller leuchten als Synchrotronquellen.

Die Grundprinzipien von XFELs wurden in den 1980er Jahren ausgearbeitet und knüpfen an einer frühere Generation von Freie-Elektronen-Lasern an, deren Photonen deutlich weniger Energie aufweisen als Röntgenstrahlen. In beiden Fällen rasen ungebundene Elektronen durch Magnete, die den Teilchenstrahl auf einen wellenförmigen Pfad zwingen. Daraufhin senden die Elektronen entlang ihrer Flugbahn Lichtquanten aus. Besitzen die emittieren Photonen nun Wellenlängen im Röntgenbereich, treten sie mit den Elektronen in Wechselwirkung, und es entstehen außerordentlich intensive Röntgenlaserpulse: Jeder dauert nur wenige Femtosekunden (10-15 Sekunden) - kurz genug, um Molekülbewegungen in der Probe gewissermaßen einzufrieren.

Wellenlängen von einem Ångström

1992 schlug Claudio Pellegrini von der University of California in Los Angeles - Physiker und engagierter Fürsprecher des XFEL-Konzepts - vor, einen solchen Röntgenlaser am SLAC zu bauen. Schließlich könne man den bald ausrangierten 50-GeV-Elektronenstrahl anpassen und einen XFEL bei Wellenlängen von 1 bis 40 Ångström realisieren.

In den Augen der zahlreichen Skeptiker, erinnert sich Pellegrini, war das vergebene Liebesmühe: Niemand hatte jemals zuvor einen Freie-Elektronen-Laser bei diesen Energien betrieben. »Es gab eine Menge Leute, die bezweifelten, dass man tatsächlich ein Ångström erreichen könnte«, sagt er.

Viele Physiker auf der Welt zeigten sich jedoch zuversichtlicher und wollten die Idee vorantreiben. Durch Experimente und Simulationen in den 1990er Jahren sammelten die Verfechter systematisch Belege dafür, dass XFELs funktionieren würden.

In den frühen 2000er Jahren war die Indizienlage solide genug, dass die DOE dem Bau eines XFELs am SLAC zustimmte. Deutschland hatte bereits mit dem Bau eines »weichen« XFELs mit niedrigeren Energien am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg begonnen, dem Freie-Elektronen-Laser namens FLASH. Japan und einige europäische Länder brachten Studien auf den Weg, die ein Jahrzehnt später in eigenen Röntgenquellen münden sollten.

XFELs zerstören jede Probe auf ihrer Bahn

Selbst als die ersten XFELs allmählich Gestalt annahmen, kämpften die zukünftigen Nutzer noch mit einem scheinbar unlösbaren Problem - derart intensive Strahlen sollten jede Probe auf ihrer Bahn zerstören. Erst im Jahr 2000 präsentierten Hajdu und sein Team eine Lösung [1]: In einem Größenbereich von Femtosekunden bersten selbst Moleküle langsam. Es dauert etwa zehn Femtosekunden, bis die Photonen absorbiert werden, die molekularen Bindungen aufbrechen und die Atome sich von ihren ursprünglichen Positionen wegbewegen. Bis dahin sausen alle nicht absorbierten Photonen mit Lichtgeschwindigkeit durch den Kristall, werden dabei an den einzelnen Atomen gestreut und rufen ein Beugungsmuster hervor.

Simulationen des Teams bestätigten diesen als »diffraction before destruction« (etwa: Beugung vor der Zerstörung) bekannten Ansatz. Die entsprechende Publikation erschien gerade rechtzeitig, um die DOE bei der Auswahl der wissenschaftlichen Ziele für den LCLS zu unterstützen. Wie man diese erreichen kann, blieb dabei allerdings offen. Während sich bei Synchrotronquellen große Kristalle einer Probe winkelgenau platzieren und nach Belieben und vor allem wiederholt vermessen lassen, müssen die Forscher am LCLS mit Nanokristallen hantieren, die zu klein sind, um sie zu sehen oder zu berühren. Dennoch gilt es, die winzigen Proben direkt in den gepulsten Röntgenstrahl zu befördern, der sie dann umgehend zerschmettert - 120 Pulse pro Sekunde soll die Strahlungsquelle später einmal abfeuern.

Tintenstrahldrucker sorgt für Probennachschub

Der Physiker John Spence von der Arizona State University in Tempe nahm sich dieses Problems zusammen mit dem Physiker Henry Chapman, jetzt an der Universität Hamburg, an. »Da jede Probe zerstört wird, muss man neue bereitstellen«, sagt Spence. Die Lösung des Teams war ein Gerät, das ähnlich wie ein Tintenstrahldrucker funktioniert: In einem kontinuierlichen Strom schießt es winzige Wassertröpfchen, in denen die Nanokristalle umherschweben, durch den Röntgenstrahl.

Der Strahl zertrümmert diese Tropfen und erzeugt so ständig neue Beugungsmuster - »innerhalb weniger Tage erhält man so 100 Terabyte an Daten«, erklärt Spence. Dabei erfassen die Röntgenpulse ihren jeweiligen Nanokristall unter einer unbekannten, zufälligen Orientierung, weshalb man den gesamten Datensatz verarbeiten muss, um das ursprüngliche Molekül zu rekonstruieren. »Das war eine fürchterliche Nachricht für die Kristallografie-Community«, berichtet Spence: Die Forscher waren noch nie mit einer Datenauswertung dieser Größenordnung konfrontiert worden. Erst 2008 schrieb Richard Kirian, ein ehemaliger Student von Spence und jetzt in Chapmans Arbeitsgruppe, die dafür erforderlichen Algorithmen [2].

Ende 2005 wendete ein Team um Chapman das Verfahren erstmals an, allerdings bei den weichen Röntgenstrahlen von FLASH, also längeren Wellenlängen [3]. Skeptiker zeigten sich unbeeindruckt und bezweifelten, dass das Verfahren auch bei einem »harten« XFEL funktionieren würde, sagt Petra Fromme von der Arizona State University, die mit ihrem Fachwissen über Nanokristalle zum Vorhaben beitrug. »Wir hatten zwischenzeitlich zehn verschiedene Förderanträge eingereicht, um große Membrankomplexe in XFELs analysieren zu können«, berichtet die Biochemikerin - und alle wurden abgelehnt.

Nicht nur für ihre Gruppe, sondern auch für SLAC und DOE stand also viel Glaubwürdigkeit auf dem Spiel, als man im Dezember 2009 die XFEL-Technologie, den Injektor und das Konzept »diffraction before destruction« zusammenführte: Das Experiment zu Membrankomplexen sollte eines der ersten am neu eröffneten LCLS sein. Und dann flackerten plötzlich auf den Computermonitoren an den Wänden des kleinen unterirdischen Kontrollraums zweimal pro Sekunde Beugungsmuster auf - ein paar Dutzend Wissenschaftler und Techniker, die sich in diesem Raum drängten, fielen sich in die Arme und brachen in Jubel aus. »Die Begeisterung wächst und wächst«, schrieb Chapman an jenem Abend in einer E-Mail.

XFELs noch größer und noch besser

Mit diesem Experiment [4] und den zahlreichen, die folgten, sagt Moffat, »wurde das gewagte Unternehmen absolut bestätigt. Auf einmal tauchten tausende Wissenschaftler auf und lechzten förmlich danach, diese Maschine zu benutzen.« Allein im Jahr 2013 deckten die am LCLS gewonnenen und veröffentlichten Ergebnisse eine breite Palette ab: angefangen bei der Wirkung einer heftigen Stoßwelle auf Materie - untersucht im Femtosekundenbereich - bis hin zur bisher unbekannten Struktur von Cathepsin B, einem Enzym (und potenziellem Ansatzpunkt für einen Wirkstoff) im Parasiten Trypanosoma brucei [6], der die Schlafkrankheit überträgt. Die Nachfrage nach Strahlzeit ist so hoch, dass die DOE ein Upgrade des Röntgenlasers plant. Mit LCLS-II soll sich die Zahl von gleichzeitig betriebenen Versuchsstationen bis 2018 verdreifachen.

Im November 2013 bewilligte die US National Science Foundation 25 Millionen US-Dollar, um damit in den folgenden fünf Jahren ein Zentrum für Biologie mit Röntgenlicht-Freie-Elektronen-Lasern (BioXFEL) an der University at Buffalo in New York zu finanzieren. Mit Spence als wissenschaftlichem Leiter wird das Zentrum die Technologie an mehreren Fronten vorantreiben, von einer verbesserten Produktion der Nanokristalle bis hin zur Analyse von Proteinen, die gerade mit anderen Verbindungen reagieren.

Dennoch, so John Tainer vom Lawrence Berkeley National Laboratory in Berkeley, Kalifornien, »hat man die Leistungsfähigkeit von XFELs noch längst nicht ausgereizt«. So interessieren sich Biologen beispielsweise für hochkomplexe Strukturen wie etwa Verbindungen aus Proteinen und RNA oder für Proteine, die verschiedene Formen annehmen können. »Wir haben noch nicht herausgefunden, wie sich diese Aufgaben mit Hilfe von XFELs angehen lassen«, so der Strukturbiologe.

Immerhin eröffnen der LCLS-II und eine Vielzahl an neuen Maschinen den Forschern zahlreiche Möglichkeiten. Seit 2011 betreibt Japan beispielsweise sein SACLA XFEL in Harima. Dank eines speziell entwickelten, kompakten Beschleunigers ist SACLA sechsmal leuchtstärker und erreicht etwas höhere Energien als der Röntgenlaser am SLAC. 2015 war der Bau des 1,15 Milliarden Euro teuren European XFEL in Hamburg abgeschlossen, der ähnlich leuchtstark sein wird wie SACLA, aber ein bisschen energiereicher.

Pulsrasen am European XFEL

Fromme begeistert an der Strahlungsquelle in Hamburg vor allem die Zahl der Röntgenblitze pro Sekunde. Bei der LCLS sind es 120 Pulse pro Sekunde - und das klingt schon beeindruckend, sagt sie. Doch der Röntgenlaser hat Mühe, mit dem Nanokristall-Injektor mitzuhalten, der 10 000 Tropfen pro Sekunde ausspuckt. Der European XFEL wird 27 000 Pulse pro Sekunde erzeugen. Damit verschwenden die Wissenschaftler nicht mehr über 99 Prozent der teuren und schwer herzustellenden Nanokristalle. Zudem können deutlich mehr Forscher die Strahlungsquelle nutzen. »Millionen von Beugungsmustern lassen sich in fünf oder zehn Minuten erstellen statt in fünf oder zehn Stunden«, erläutert Fromme.

Auf diese Weise wäre es beispielsweise möglich, die Bewegung von Molekülen zu filmen; an einem Tag könnten Forscher rund 10 000 Zeitschritte in Bildern erfassen. Derzeit, sagt sie, »braucht man für jeden Zeitschritt einen ganzen Tag«. Denn für jedes Einzelbild müssen Tausende von Nanokristallen durchleuchtet werden, um eine vollständige Strukturanalyse durchzuführen.

Kann die Datenflut bewältigt werden?

Die erhöhte Pulsrate bringt allerdings nur dann Vorteile, wenn das System den Tsunami an Daten auch erfassen und verarbeiten kann. Der Geschwindigkeitsrekord für Detektoren lag 2014 bei etwa 3000 Beugungsbildern pro Sekunde - diesen Wert gilt es zu verbessern. Und die Computer ebenfalls, ergänzt Hajdu: »Momentan sammelt man in einem einzigen Experiment gut 100 Terabyte an Daten.« Mit dem European XFEL, der pro Tag rund zwei Milliarden Röntgenpulse erzeugt, werden es 1000-mal mehr sein. »Wir müssen Methoden entwickeln, mit denen sich die Daten umgehend reduzieren lassen.«

Eines Tages wollen die Forscher einmal Beugungsmuster von einzelnen Molekülen aufnehmen. Damit könnten sie beobachten, wie sich Biomoleküle in einem völlig natürlichen Umfeld - umgeben von Wasser und nicht eingeschlossen in einen synthetischen Kristall - bewegen und wechselwirken. »Das ist meine Zukunftsvision für die Kristallografie«, schildert Fromme. »Davon wegzukommen, wie ein Gerichtsmediziner leblose Moleküle zu untersuchen, und stattdessen Filme von Molekülen zu machen.«

Problematisch ist dabei, dass ein isoliertes Molekül nicht von unzähligen eineiigen Zwillingen umringt ist, an denen möglichst viele einfallende Photonen streuen - wie bei einem Kristall. Der einzige Ausweg scheint zu sein, das Molekül mit deutlich mehr Photonen zu beschießen, um ein ausgeprägteres Beugungsmuster zu erzeugen. Die Leuchtstärke müsste zwischen 1000- und 10 000-mal größer sein als diejenige am LCLS.

Der European XFEL wird nur etwa zehnmal heller sein, sagt Fromme. »Physiker stehen nun also vor der Herausforderung, die Leuchtstärke weiter zu erhöhen.« Das LCLS-Upgrade soll den Anforderungen immerhin schon nahe kommen: Die Helligkeit wird um das 1000-Fache ansteigen. Fromme sieht das Ziel bereits vor Augen: »Ich bin optimistisch, dass wir es in zehn Jahren erreichen.«

Dieser Artikel erschien unter dem Titel »X-ray science: The big guns« in Nature 505, S. 604–606, 2014.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.