Gedächtnis: Wie schöne und schlimme Erinnerungen im Gehirn entstehen

Ein einzelner Neurotransmitter bestimmt offenbar entscheidend mit, ob das Gehirn eine Erfahrung als positiv oder als negativ abspeichert. Das berichtet ein Team um die Neurowissenschaftlerin Kay Tye vom Salk Institute for Biological Sciences im kalifornischen La Jolla nun im Fachmagazin »Nature«.

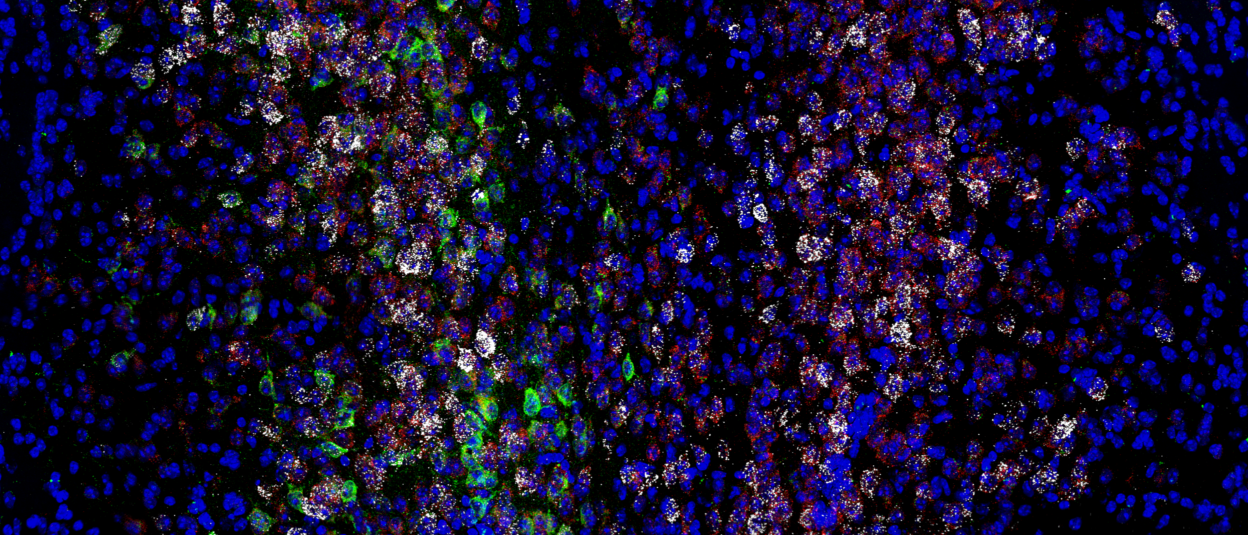

Die Bildung von Gedächtnisinhalten ist ein komplexer Prozess im Gehirn, an dem unter anderen der Hippocampus, aber auch verschiedene Regionen der Großhirnrinde beteiligt sind. Bereits 2016 entdeckten Tye und ihre Kollegen zudem in Versuchen mit Mäusen, dass offenbar bestimmte Nervenzellen in der basolateralen Amygdala, die eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Emotionen spielt, dabei helfen, Erinnerungen eine positive oder negative Wertigkeit zu verleihen. So wurde die eine Neuronenpopulation stets dann aktiv, wenn die Nager schöne Erfahrungen machten, während eine andere Gruppe immer dann zu feuern begann, wenn die Tiere negative Zusammenhänge lernten, etwa, sich von einer bitter schmeckenden Flüssigkeit mit einer bestimmten Farbe lieber fernzuhalten.

Doch was bestimmt darüber, welcher Satz von Nervenzellen letztlich angeknipst wird? In ihren jüngsten Versuchen konnte die Gruppe um Tye das Neuropeptid Neurotensin als Verantwortlichen ausmachen: Gentechnisch veränderten Mäuse, deren Zellen Neurotensin nicht mehr ausschütten konnten, gelang es nicht mehr, Erinnerungen an positive Erfahrungen abzuspeichern. An Negatives erinnerten sie sich dafür umso besser, wie Verhaltensexperimente zeigten. Ein hoher Neurotensinspiegel förderte hingegen umgekehrt das Belohnungslernen.

Schlechtes brennt sich automatisch ins Gedächtnis ein

Tye deutet die Ergebnisse ihrer Arbeit als Hinweis darauf, dass das Gehirn im Grundzustand sozusagen auf Schwarzmalerei gepolt ist: Erinnerungen erhalten demnach automatisch eine negative Konnotation. Erst wenn Neurotensin ins Spiel kommt, können sie stattdessen mit Positivem assoziiert werden.

Evolutionär betrachtet ergebe das Sinn, weil es dabei helfe, potenziell gefährliche Situationen zu vermeiden, erklärt die Neurowissenschaftlerin. Andererseits könnte dieser Mechanismus bei Menschen aber auch die Entstehung von psychischen Erkrankungen begünstigen, bei denen negative Erinnerungen und Erfahrungen im Vordergrund stehen, wie Angststörungen, Depressionen oder Traumafolgestörungen. Im nächsten Schritt wollen die Forscherinnen und Forscher deshalb herausfinden, wie es bei Personen mit solchen Krankheiten um das Neurotensin im Gehirn bestellt ist. Lässt es sich womöglich sogar therapeutisch nutzen? Zudem gilt es zu ergründen, welche Signalwege dazu führen, dass der Neurotransmitter freigesetzt wird.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.