Extremberufe: Immer den Tod im Nacken

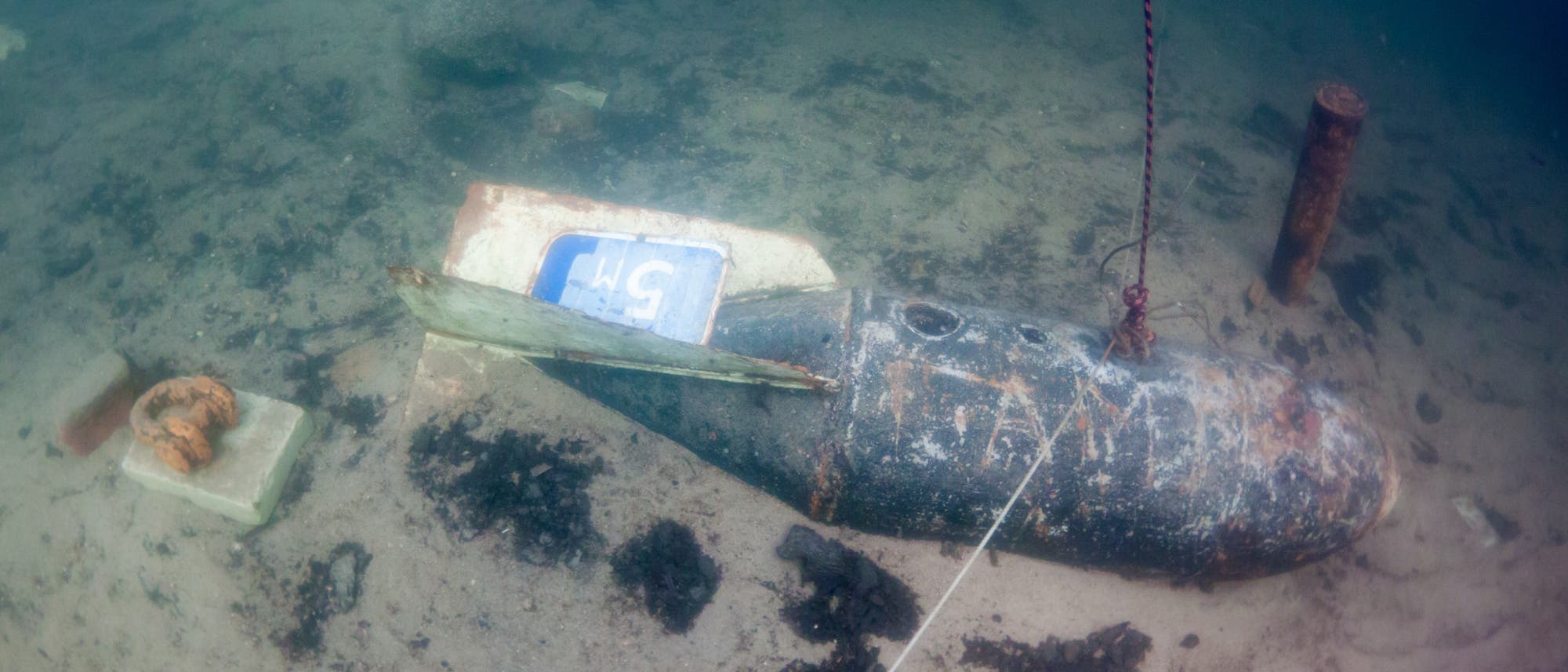

Im Bodensee ist Thomas Weller schon zu alten Schiffswracks getaucht und hat die Welt unter Wasser erforscht. Doch sein Job als Polizeitaucher ist weniger beschaulich. Wenn der 53-Jährige im Neckar arbeitet, ist die Sicht so trüb, »als würde man in einen Cappuccino blicken«. Und hier sucht er nicht nach Schiffswracks, sondern nach Bomben. Wenn er Munition birgt, kann ihn eine falsche Bewegung das Leben kosten.

Daniela Weismeier-Sammer hingegen rettet ehrenamtlich Leben. Die Notfallsanitäterin reanimiert, versorgt Wunden und schult Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit Extremsituationen. Weismeier-Sammer und Weller arbeiten in Berufen, die sehr viel von ihnen verlangen. Wie gehen sie damit um? Wie meistern sie Situationen, auf die man sich nicht wirklich vorbereiten kann? Und haben sie sich jemals gefragt, ob sie für den Beruf geeignet sind?

Die Notfallsanitäterin antwortet, sie habe eine realistische und unverklärte Vorstellung davon gehabt, was sie erwarten würde. Der Polizeitaucher verneint: »Ehrlich gesagt habe ich mir die Frage nicht gestellt«, sagt er. »Da ich schon in allen möglichen Gewässern unterwegs war, dachte ich, das kriege ich hin.« Ob man wirklich dafür geeignet sei, zeige sich erst, wenn man zum ersten Mal mit einer herausfordernden Situation konfrontiert sei. Kollegen von ihm hätten schon mit dem Tauchen aufgehört, weil sie psychisch überfordert waren, erzählt Weller. In ihrem Job als Polizeitaucher müssen sie nicht nur nach Munition, sondern auch nach Tatwaffen und Leichen suchen.

Wie Menschen unter Stress reagieren, ist höchst unterschiedlich. Ob wir bei beruflicher Belastung zum Beispiel einen Burnout entwickeln, liegt laut einer Studie mit schwedischen Zwillingen zu einem Drittel in den Genen begründet. Aber das konkrete Verhalten in Stresssituationen spielt eine größere Rolle, wie Fachleute der University of New South Wales in Australien 2017 berichteten. Sie fassten 21 Langzeitstudien zusammen, die Eignungstests für Rettungssanitäter, Polizisten oder Feuerwehrleute untersucht hatten. Ergebnis: Ob jemand eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ausbildete, hing weniger von psychischen Vorerkrankungen ab als davon, wie die Person auf Stress reagierte. Wenn sich beispielsweise Feuerwehrleute vor den Einsätzen die schlimmsten Katastrophen ausmalten, litten sie mit der Zeit eher an Symptomen einer PTBS. Auch ein zu selbstkritischer Blick schadete eher. Achtsamkeit hingegen, also seine Gedanken wahrzunehmen und sie nicht wegzuschieben, führte bei angehenden Polizisten zu weniger depressiven Reaktionen.

»Man muss dafür sorgen, dass auch beim Training etwas auf dem Spiel steht«Raôul Oudejans, Sportwissenschaftler

Der Sportwissenschaftler Raôul Oudejans von der Freien Universität Amsterdam hat gemeinsam mit einem Kollegen untersucht, wie sich Polizisten in kritischen Situationen verhalten. Die eine Hälfte sollte auf eine Puppe schießen, die andere Hälfte auf Menschen in Schutzausrüstung, die zum Teil zurückschießen konnten. Das alles zwar mit harmloser Munition – dennoch konnte ein Treffer durchaus schmerzhaft sein. Die Polizisten, die mit Gegenwehr rechnen mussten, trafen zunächst etwas schlechter: Sie machten sich Oudejans zufolge Sorgen, ob sie aus der Situation herauskommen würden; ihr Blick war »überall, aber nicht auf dem Ziel, auf das sie schießen sollten«. Doch bei einem späteren Test hatte sich ihre Leistung stärker verbessert als bei denjenigen, die angstfrei üben konnten.

Wie bleibt man in solchen Situationen konzentriert? Laut Thomas Weller hilft es, den Atem ähnlich wie beim Apnoetauchen zu kontrollieren, also dem Tauchen ohne Geräte. Die Übungen dazu könne man »im Fernsehsessel« machen, etwa mit speziellen Apps: vier Sekunden einatmen, vier Sekunden ausatmen. Bei jedem weiteren Atemzug dann länger ausatmen. So könne man einerseits länger die Luft anhalten, andererseits den Blutdruck senken.

Kanadische und finnische Forscher ließen Spezialeinheiten der Polizei ebenfalls Atemübungen machen. Die Einsatzkräfte sollten kontrolliert fünf Sekunden ein- und fünf Sekunden ausatmen, während sie zum Beispiel Geschichten von Mordfällen hörten. Je mehr Tage sie so trainiert hatten, desto langsamer wurde ihr Herzschlag beim Zuhören. Das Fazit: Zumindest in simulierten Extremsituationen schien ein solches Atemtraining tatsächlich zu helfen, damit entspannter umzugehen.

Proben für den Ernstfall

Doch Atemübungen sind nur eine Methode, sich auf extreme Situationen vorzubereiten. Noch wichtiger für Notfallsanitäter und Polizisten ebenso wie für Profisportler ist, Erfahrung unter größtmöglichem Druck zu sammeln. Der Basketballspieler Michael Jordan etwa sorgte selbst dafür: »Er suchte nach Situationen, die ihn herausforderten«, erzählt Oudejans. »Also wettete Jordan im Training auf alles – etwa ob er es schaffen würde, von der Dreipunktelinie einen Korb zu werfen.« Eine kluge Strategie, wie der Sportwissenschaftler erklärt: »Man muss dafür sorgen, dass auch beim Training etwas auf dem Spiel steht.«

Im Sport dreht es sich nur um Sieg oder Niederlage. Für Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienste geht es um Leben und Tod. Deshalb proben sie ebenfalls für den Ernstfall.

Übungsleiterin Daniela Weismeier-Sammer schildert, wie das konkret aussieht: Fahrzeuge sind gegeneinandergefahren, Menschen schreien, manche bluten. Im Fachjargon spricht man von der »Chaosphase« – jener Phase, in der Sanitäter und Feuerwehr am Unfallort ankommen und die Situation noch unklar ist. Sie müssen schnell entscheiden: Welche Opfer können noch laufen, wer ist stark verwundet, wer braucht unmittelbar Hilfe? Weismeier-Sammer beobachtet, wie sich das Team aufteilt, die Sanitäter die Wunden versorgen oder die Feuerwehr ein Auto mit Hydraulikscheren aufschneidet. Doch die Insassen sind Puppen, die Verwundeten nur ehrenamtliche Helfer und ihre Wunden geschminkt.

Die Notfallsanitäterin und ihr Team haben dieses Szenario für das Forschungs- und Innovationszentrum der Johanniter über Monate geplant. Es kostet Geld und »massive Ressourcen« an Personal – und das alles, »damit eine Hand voll Menschen üben können«, erzählt die Übungsleiterin. So kann die Einsatzleitung der Johanniter proben, im Notfall eine große Zahl von Menschen zu versorgen, und theoretisches Wissen in der Praxis anwenden. Zum Beispiel sollte ein Team nicht in einen Tunnel gehen, solange dieser nicht als sicher eingestuft ist. Zuerst muss die Feuerwehr bei einem möglichen Brand mit Atemschutz die Lage überprüfen.

Laut Raôul Oudejans sind derartige Simulationen enorm wichtig. Polizisten etwa können zwar auf den Übungsplatz gehen, um Schießen zu trainieren. Aber echte Situationen sehen ganz anders aus: Menschen schreien, es herrscht Chaos – wie in der Übung von Weismeier-Sammer. Wenn die Polizisten unter solchen Bedingungen trainieren, entwickeln sie mit der Zeit mehr Selbstbewusstsein, erklärt der Sportwissenschaftler. Und das hilft ihnen dann dabei, ruhig zu bleiben, wenn es wirklich mal brenzlig wird.

Deswegen wirkte Oudejans am so genannten Shotpros-Projekt der Europäischen Union mit. Mit Hilfe virtueller Realität wurde dort unter anderem untersucht, wovon sich Polizisten in Gefahrensituationen beeinflussen lassen. Weismeier-Sammer arbeitet für das Nachfolgeprojekt Med1stMR, das Ersthelfer unterstützen soll. Einsatzleitende können in der virtuellen Realität beispielsweise in einen Tunnel gehen, dort Opfer versorgen und ihr Team koordinieren. Außerdem entwickelt sie Übungspuppen mit, die durch die virtuelle Brille betrachtet wie echte Menschen erscheinen, eingebettet in ein Szenario aus zerstörten Fahrzeugen und schreienden Zeugen.

»Für den Übungserfolg ist es entscheidend, dass die Teilnehmenden direkt in die kritische Situation eintauchen«, erklärt Weismeier-Sammer. Auch Oudejans sieht in den virtuellen Übungen viele Vorteile. So lasse sich etwa jede Aktion nachvollziehen, nachbesprechen und bei Bedarf abwandeln und wiederholen.

Situationen, für die man nicht üben kann

Bei Weismeier-Sammer lösen vor allem jene Situationen Stress aus, bei denen sie nicht weiß, was sie erwartet. So etwa im Jahr 2022, als die ehrenamtliche Notfallsanitäterin zu einem Einsatz gerufen wurde: »Atemgift versprüht in einem Linienbus.« Handelte es sich womöglich um einen terroristischen Anschlag? Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass niemand ernsthaft zu Schaden gekommen war.

Thomas Weller sagt, er habe sich beim Bergen einer Bombe noch nie davor gefürchtet, dass etwas passieren könnte. Er vertraue den Kollegen vom Kampfmittelbeseitigungsdienst, mit denen er seinen Einsatz bespricht. Selten sei die Munition so gefährlich, dass man sie noch unter Wasser sprengen müsse.

»Ich habe mich beim Bergen einer Bombe noch nie davor gefürchtet, dass etwas passieren könnte«Thomas Weller, Polizeitaucher

Eine andere Situation habe ihn mehr unter Stress gesetzt, erinnert er sich. Bei einem Hochwasser vor einigen Jahren starb ein junger Mann in der Kanalisation, nachdem ihn der Wasserdruck dort hineingesogen hatte. Ein Feuerwehrmann, der ihn retten wollte, kam dabei ebenfalls ums Leben. Am Folgetag versuchten Weller und ein Kollege, die Leichen zu bergen, während noch Hochwasser herrschte. Eine spezielle Vorrichtung sollte das Wasser von dem Ort in der Kanalisation fernhalten, an dem die Leichen lagen. Aber würde sie tatsächlich halten? Wenn nicht, würde sich der Schacht blitzartig mit Wasser füllen. Es ging alles gut: Sie stiegen eine Eisenleiter hinunter, fanden die Leichen und halfen der Feuerwehr beim Bergen der Körper.

Was hatte Weller bei dem Einsatz empfunden? »In dem Moment nichts«, erzählt der Taucher. »Aber danach dachte ich darüber nach, was das für die Angehörigen bedeutet.« Nach den Einsätzen sind manchmal Kriseninterventionsteams vor Ort, die das Geschehene nachbesprechen, oder die Einsatzkräfte können später bei Bedarf mit Psychologinnen oder Psychologen von der Polizei reden. Das helfe beim Verarbeiten.

Solche Maßnahmen hält Kerstin Alfes von der Berliner ESCP Business School für enorm wichtig. Das Team um die Ökonomin befragte während der Corona-Pandemie rund 650 Notfallsanitäter, die ständig fürchten mussten, sich anzustecken, und beinahe täglich mit dem Tod konfrontiert waren. Eines der Ergebnisse: Je stärker sie sich von ihrem Arbeitgeber unterstützt fühlten, desto besser konnten sie mit dem Stress in den Extremsituationen umgehen. Dabei hilft es laut Alfes zum Beispiel schon, wenn der Vorgesetzte sagt: »Ich verstehe, dass dies eine Ausnahmesituation ist. Ich bin dankbar, dass ihr euch da hineinbegebt.«

Den Befragten zufolge ist es auch von Vorteil, den Arbeitsrhythmus anpassen zu können. Eine Person sagte etwa, dass sie manchmal zu viele Arbeitstage hintereinander im Einsatz war: Drei Tage wären noch auszuhalten, der vierte nicht mehr – dann sei der Kopf einfach leer. Vorgesetzte sollten laut Alfes überlegen: Wer ist gerade in der Lage, beim Einsatz weiter mitzuarbeiten? Wen muss ich vielleicht eine Weile herausnehmen? Nur fänden solche Überlegungen aus Personalmangel oft nicht statt. »Aber die Vorgesetzten müssen dafür sorgen, dass wenigstens keiner Angst hat, so etwas anzusprechen.«

Laut Alfes hilft es den Menschen in Extremberufen wie in vielen anderen Jobs, wenn sie eine Neigung für die Tätigkeit mitbringen und sich mit der Arbeit identifizieren. Ihr Potenzial könnten sie jedoch nur entfalten und schwierige Situationen meistern, wenn sie auf den Rückhalt ihres Arbeitgebers vertrauen können.

Viel im Einsatz zu sein, sich einer Situation möglichst oft zu stellen: Das hält Alfes für wenig hilfreich. Ab einem gewissen Punkt steige die Stresstoleranz nicht mehr, sondern falle vielmehr ab. Im schlimmsten Fall könne sogar ein Burnout drohen. Um dem vorzubeugen, sei es wichtig, den Einsatz nachzubesprechen: damit die Mitarbeiter erzählen können, wie es ihnen ergangen ist.

»Die Aufregung wird weniger, aber sie darf nie zu weit abfallen«Daniela Weismeier-Sammer, Notfallsanitäterin

Private Gespräche können ebenfalls eine große Hilfe sein. Weismeier-Sammer hatte nach ihrer ersten Reanimation ein starkes Bedürfnis, darüber zu sprechen. Die Patientin war in ihrem Alter gewesen und nach der Reanimation im Krankenhaus verstorben. Die Sanitäterin fand in ihrem Umfeld Hilfe und Verständnis: Auch ihr Mann ist Notfallsanitäter, ebenso ein großer Teil ihrer Freunde. Sie konnten mitfühlen. »Wenn man gut in ein soziales Netz aus Kolleginnen und Kollegen eingebunden ist, dann hilft man sich gegenseitig«, erklärt sie.

Auch Polizeitaucher Weller hat eigene Mittel und Wege, mit den Belastungen umzugehen. Manchmal muss er in seinem Job Wasserleichen bergen. Nach nur wenigen Wochen könne er sich an die Bilder der Leichen nicht mehr erinnern, sagt er. »Das wird wohl eine Art von Schutzreflex sein.« Ob er sich an den Beruf gewöhnt habe? »Leichter ist es nicht geworden«, sagt Weller, »doch man wird routinierter.« Man habe die Abläufe gelernt, kenne das Team, und mit der Zeit spiele man sich ein.

Bei Weismeier-Sammer ist es ähnlich. »Die Aufregung wird weniger, aber sie darf nie zu weit abfallen«, erzählt sie. »Meine Kollegen und ich sind in jeder entsprechenden Situation sofort angeknipst, selbst bei der 40. Reanimation.« Das funktioniere jedoch nur durch regelmäßiges Training und gute Vorbereitung. Das Ziel ist laut Forscher Oudejans gar nicht, die Nervosität abzulegen. »Es geht darum, trotz Nervosität das abzuliefern, was man gelernt hat.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.