News: Heiße Elektronenfänger

Zwar fanden andere Forscher auch weitere Beispiele für diesen Effekt, und sie erkannten auch, dass die chemische Reaktion für die Emission verantwortlich ist, doch galten derartige elektronische Anregungen eher als Ausnahmefälle. Speziell bei niederenergetischen Reaktionen, bei denen die freiwerdende Energie nicht dazu reicht, Elektronen oder Photonen zu emittieren, war ein Nachweis schwierig. Da erschien es viel eher plausibel, dass alle Energie sofort in Form von Wärme frei wird – also die Atome im Festkörper kleine Schwingungen um ihre Gleichgewichtslage vollführen.

Störend an dieser Erklärung war jedoch, dass die chemisch freigesetzte Energie typischerweise im Bereich von Elektronenvolt liegt, Phononen, die Quanten dieser Schwingungen, jedoch Energien im Millielektronenvolt aufweisen. Es müssten also hunderte von Phononen bei einer einzigen Reaktion entstehen – ein eher unwahrscheinlicher Prozess. Sollte elektronischen Anregungen doch ein höherer Stellenwert zukommen als bisher vermutet? Es galt also, die angeregten, so genannten heißen Elektronen nachzuweisen. Das war insofern schwierig, da ihre Lebensdauer nur zehn bis hundert Femtosekunden beträgt.

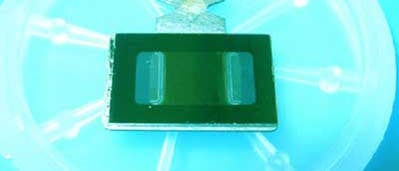

Mit einer so genannten Schottky-Diode gelang dies schließlich Hermann Nienhaus von der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg und seinen Kollegen von der University of California in Santa Barbara. Dabei besteht eine Schottky-Diode im einfachsten Fall aus einen Halbleiter, der auf einer Seite von einer dünnen Metallschicht bedeckt ist – so dünn, dass die Elektronen gerade lange genug leben, um vom Metall in den Halbleiter überzutreten. Für normale Elektronen wäre das nicht so ohne weiteres möglich, sie besitzen nicht genug Energie, die Barriere an der Grenze der beiden Materialien zu überwinden. Denn das tief liegende Valenzband des Halbleiters ist schon mit Elektronen gefüllt und sein Leitungsband liegt – energetisch gesehen – etwas zu hoch für die freien Elektronen des Metalls. Die heißen Elektronen überwinden die Stufe jedoch problemlos und sorgen schließlich dafür, dass ein Strom, Chemostrom genannt, durch das Bauelement fließt.

Brian Gergen von der University of California in Santa Barbara und seine Kollegen maßen nun für eine ganze Reihe von Molekülen und Atomen diesen Chemostrom und konnten damit einen direkten Nachweis für die elektronische Anregung auch bei kleinen Energien erbringen. Dabei stellte sich heraus, dass der Prozess weitaus häufiger auftrat, als man zunächst annahm. Weiterhin zeigte der zeitliche Verlauf des Stroms deutliche Unterschiede zwischen den adsorbierten Gasen, was auf den jeweiligen Reaktionsverlauf schließen ließ. So fällt die Stromstärke bei einem Angebot von Wasserstoffatomen beispielsweise kontinuierlich ab. Offenbar stehen also im Verlauf der Reaktion immer weniger freie Plätze auf der Oberfläche des Metalls zur Verfügung, sodass weniger Wasserstoff adsorbiert wird und demzufolge der Stromfluss abnimmt. Bei manchen Molekülen steigt die Stromstärke hingegen kurzzeitig wieder an, was nun darauf hindeutet, dass weitere Reaktionen stattfinden und die Produkte die Metalloberfläche verlassen.

So gelingt es demnach mit diesem elektronischen Bauelement, chemische Reaktionsprozesse an der Oberfläche von Metallen zu verfolgen. Das könnte unter anderem das Verständnis um die Funktionsweise von Katalysatoren deutlich verbessern. Aber auch empfindliche Gas-Sensoren, die nach diesem Prinzip arbeiten, sind denkbar. Denn jede detektierbare Chemikalie weist ein charakteristisches Signal auf. Mehrere solcher Sensoren ließen sich dann in einem Bauelement vereinigen, mit dem ein breites Spektrum von Gasen erkennbar wäre.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.