Eisriesen: Hoffnungen auf einen baldigen Besuch schwinden

Als die ersten Bilder der beiden äußersten Planeten des Sonnensystems über die Röhrenbildschirme flimmerten, stand in Berlin noch eine Mauer. Der Vorbeiflug der Raumsonde Voyager 2 am Planeten Neptun im August 1989 dauerte nur wenige Stunden. Dreieinhalb Jahre zuvor hatte sie Uranus besucht. Die Stippvisite war aber nicht etwa der Auftakt für die Erforschung der fernen Welten, sondern ihr vorläufiges Ende: Kein menschengemachter Apparat hat die beiden Planeten seither angesteuert. Und so wie es aussieht, bleibt es erst einmal dabei.

Dabei standen die Zeichen noch vor Kurzem so gut wie lange nicht. Im April 2022 hatten die National Academies der USA ihren »Planetary Science and Astrobiology Decadal Survey 2023-2032« vorgestellt. Darin empfehlen die Experten eine Mission zu Uranus als das Raumfahrtziel mit der höchsten Priorität. Das hat es bislang noch nie gegeben. Die Vorschläge dieses alle zehn Jahre veröffentlichten Strategieplans werden üblicherweise von der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA und anderen Forschungsorganisationen sehr ernst genommen – die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zumindest zu einer der beiden vernachlässigten Welten stieg spürbar an.

Doch anderthalb Jahre später ist man dem Uranus keinen Schritt näher gekommen. An Ideen mangelt es nicht. Sowohl in den USA als auch in Europa liegen seit Jahren mehr oder weniger stark ausgearbeitete Pläne in den Schubladen. Um aber aus Plänen Raumsonden zu machen, braucht es einen Stoff, der knapper zu werden scheint, wenn es um Raumfahrt geht: Geld.

»Ich möchte ungern gegen Optimismus anreden, aber meiner Meinung nach haben sich die Aussichten zumindest eines kurzfristigen Starts zum Uranus verdüstert«Casey Dreier, Direktor für Weltraumpolitik bei der Planetary Society

Eine Uranus-Mission ist nicht günstig zu haben. Das liegt einerseits an der langen Anreise und andererseits daran, dass eine Sonde für den weitgehend unerforschten Planeten fast von Null auf entwickelt werden muss und entsprechend viel Vorarbeit nötig ist. Ein Orbiter, eventuell ausgestattet mit einer zusätzlichen Atmosphärensonde, wäre damit eine strategische »Flagship-Mission«, also eine der größten, langfristigsten und daher kostenschwersten Missionen der NASA in jüngerer Zeit. Die Zahl auf dem Preisschild betrüge zwischen vier bis fünf Milliarden US-Dollar. Leider habe sich seit dem Frühjahr 2022 die Finanzlage der NASA drastisch verschlechtert, berichtet Casey Dreier von der Planetary Society, einer US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation zur Förderung der Sonnensystemforschung: »Ich möchte ungern gegen Optimismus anreden, aber meiner Meinung nach haben sich die Aussichten zumindest eines kurzfristigen Starts zu Uranus verdüstert.«

Jupiter und Mars gegen Uranus

Das liegt vor allem an einer anderen Flagship-Mission, die der NASA gerade zu schaffen macht: Die geplante »Mars Sample Return«-Mission (MSR) wird teurer als gedacht. Eine Sonde soll Bodenproben, die gerade vom Perseverance-Rover eingesammelt werden, vom Roten Planeten abholen und zur Erde zurückbringen – ein ehrgeiziges Ziel, an dem sich bislang keine Raumfahrtnation versucht hat. Zusätzlich reißt der »Europa Clipper« ein weiteres Loch in die NASA-Geldbörse. Dieser soll im Oktober 2024 zum Jupitermond Europa starten. Mars und Europa – beides die Top-Missionsziele des vorherigen Decadal Survey – spielen nun gegen Uranus.

»Eine explizite Ankündigung gibt es zwar noch nicht«, sagt Dreier, »doch folgt man den Empfehlungen der verschiedenen Kommissionen der NASA, erkennt man, was im Fall eines angespannten Budgets üblicherweise getan wird: Die nächste Flagship-Mission wird verschoben.« Dreier, der in der Planetary Society für Weltraumpolitik zuständig ist, glaubt, dass das die Politik der NASA ist: »Die Direktorin der Planetary Science Division der NASA, Lori Glaze, hat bislang nicht direkt gesagt, dass sich die im Decadal Survey geforderte Mission zum Uranus verspätet. Aber es scheint völlig klar zu sein, dass es in näherer Zukunft keinen Start geben wird.«

Unter »näherer Zukunft« sind die frühen 2030er Jahre zu verstehen. Ein gutes Jahrzehnt würde die Entwicklung und der Bau einer Uranussonde mindestens dauern. Ein weiteres Jahrzehnt dauert der Flug. Vor Ende der 2040er Jahre sind also in keinem Fall frische Bilder vom Uranus zu erwarten – selbst wenn alles perfekt liefe.

Die Krux mit Tag und Nacht

Das klingt eigentlich nach einem entspannten Zeitplan – doch tatsächlich drängt die Zeit. Startet das Projekt Uranus nämlich nicht jetzt, dann verstreicht eine große Gelegenheit, denn Uranus ist nur zu bestimmten Zeiten optimal ausgerichtet für eine Raumsondenerkundung.

Das liegt an der besonderen Lage von Uranus' Rotationsachse. Sie steht fast 90 Grad zu seiner Umlaufebene – der Planet »rollt« scheinbar auf seiner Bahn. Die Folge: Während seines 84 Jahre dauernden Umlaufs um die Sonne liegt einer seiner beiden Pole 42 Jahre lang im Schatten. Genau das war 1989 der Fall; Voyager 2 lieferte ausschließlich Bilder der sonnenbeschienenen Südhemisphäre. Ein Orbiter, der Monate oder Jahre im Uranussystem bleiben soll, sollte möglichst zur Tagundnachtgleiche vor Ort sein – und die nächste ereignet sich im Jahr 2050. Schafft es eine Sonde also nicht in zehn Jahren auf die Startrampe, dann ergibt sich die nächste Gelegenheit, ihn optimal beleuchtet zu erwischen, erst ein halbes Uranusjahr später: im Jahr 2092.

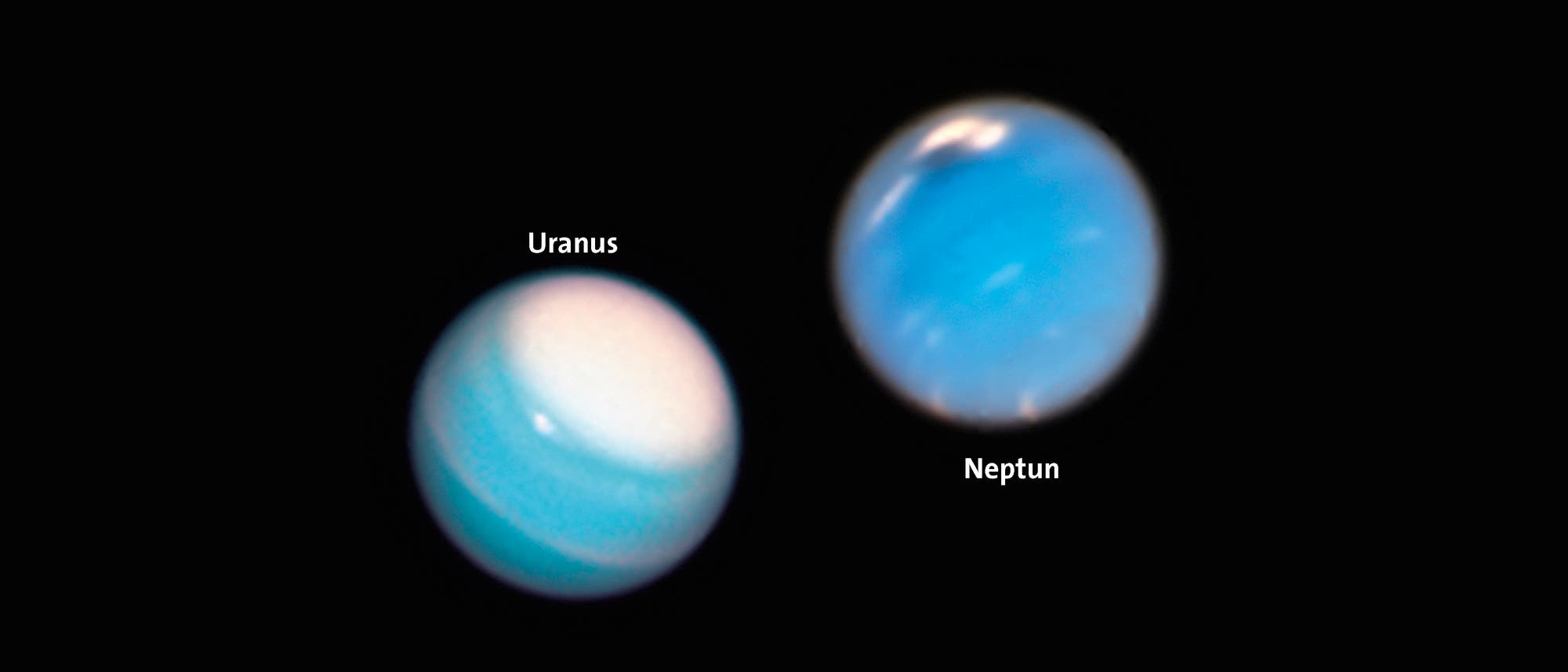

Aber lohnt sich der Aufwand überhaupt? Sind Uranus und Neptun nicht einfach kleinere Versionen von Jupiter und Saturn? Nicht zuletzt Voyagers kurzer Besuch hat diese Vorstellung auf den Kopf gestellt. Aus der Nähe betrachtet entpuppten sich die beiden fernen Welten als vielfältig und mysteriös. Warum etwa ist Uranus' Achse so stark gekippt? Kollidierte die Gaswelt einst mit einem anderen Planeten? Warum sind die Ringsysteme beider Planeten (nur ein Teil der Uranusringe war bereits vorher bekannt) so anders als diejenigen des Saturn? Wie lässt sich die Vielfalt ihrer Monde erklären? Warum haben sie so außergewöhnliche Magnetfelder?

Inzwischen weiß man, dass sich Uranus und Neptun in etlichen Parametern erheblich von den Gasriesen Jupiter und Saturn unterscheiden: Sie sind zum Beispiel deutlich kleiner. Uranus und Neptun messen etwa 50 000 Kilometer im Durchmesser, Jupiter rund 140 000 Kilometer. Kennt man Durchmesser und Masse eines Planeten, kann man daraus Rückschlüsse auf die Materialien ziehen, aus denen er sich zusammensetzt: Jupiter und Saturn bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Enthielten sie große Mengen schwererer Substanzen, etwa Methan, wären ihre Durchmesser kleiner, denn Methan wird wegen seiner größeren Masse von der Schwerkraft dichter zusammengepresst.

Uranus und Neptun dagegen enthalten große Mengen Methan, aber auch Ammoniak und Wasser. Diese Substanzen spielten im solaren Urnebel, aus dem sich alle Planeten unseres Sonnensystems einst formten, eine Sonderrolle. Während Substanzen wie Eisen oder Helium im gesamten Nebel stets entweder fest oder gasförmig waren, existierten Methan, Ammoniak und Wasser in der Nähe der Ursonne als Gas, weiter entfernt von ihr jedoch als »ausgefrorene« feste Substanzen, oder »Eis«. Planeten wie Uranus und Neptun, die hauptsächlich aus solchem Eis bestehen, sind deshalb »Eisriesen« – in Abgrenzung zu den Gasriesen Jupiter und Saturn. Die Bezeichnungen Eisriesen und Gasriesen beziehen sich also auf die chemischen Substanzen, aus denen die jeweiligen Planeten bestehen, und nicht etwa auf den Aggregatzustand. Der Wasserstoff im Innern von Jupiter und Saturn ist zum größten Teil gar nicht gasförmig, sondern liegt unter den dort herrschenden, hohen Drücken als eine Art metallische Flüssigkeit vor.

Eisriesen sind unter den mehr als 5000 bislang entdeckten Exoplaneten zahlreich – sie machen etwa ein Drittel der neu entdeckten Planeten aus. Die Erforschung von Uranus und Neptun bedeutet damit gleichzeitig auch die Chance, mehr über den häufigsten Planetentyp im Kosmos herauszufinden.

Abgespeckte Missionen?

»Wir betonen es seit Jahrzehnten, dass eine Rückkehr zu den Eisriesen aus wissenschaftlicher Sicht wirklich von Bedeutung ist«, sagt daher die Planetologin und Vizepräsidentin der Planetary Society, Heidi Hammel. Sie selbst stand zu Zeiten von Voyager 2 am Beginn ihrer Karriere – die Technologie, mit der die Sonde ausgestattet war, stammte aus den 1970er Jahren. Was könnte eine moderne Raumsonde heute alles über Uranus und Neptun herausfinden?

»Als Planetologe muss man lernen, die unerbittliche Himmelsmechanik unseres Sonnensystems mit den Launen der irdischen Politik in Einklang zu bringen und innerhalb dieser Einschränkungen zu arbeiten«Casey Dreier, Direktor für Weltraumpolitik bei der Planetary Society

Wenn eine voll ausgestattete Flagship-Mission bis zum Beginn der 2030er Jahre nicht realisiert werden kann, wäre vielleicht eine kleinere, günstigere Raumsonde oder ein späterer Start (mit der Einschränkung, dass man mit ihr nur einen Teil von Uranus im Tageslicht erforschen kann) zumindest denkbar, meint Casey Dreier: »Als Planetologe muss man lernen, die unerbittliche Himmelsmechanik unseres Sonnensystems mit den Launen der irdischen Politik in Einklang zu bringen und innerhalb dieser Einschränkungen zu arbeiten. Mein Eindruck ist, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft, wenn sie auch nicht die ›ideale‹ Mission bekommt, für jede Alternative dankbar sein wird.«

Doch selbst auf eine abgespeckte Mission werden die Forscher wohl noch warten müssen. Dreier geht davon aus, dass das Thema Uranus und Neptun erst zum nächsten Decadal Survey, der Anfang der 2030er Jahre verabschiedet werden wird, wieder auf der Tagesordnung steht. Dabei dürfte der Fokus erneut auf Uranus liegen: Wissenschaftlich wäre Neptun zwar mindestens ebenso interessant, doch ist Uranus wegen seiner deutlich geringeren Entfernung zur Sonne der leichter erreichbare Planet.

US-Politik oder Himmelsmechanik – wer setzt sich durch?

Außer der NASA ist derzeit keine Raumfahrtagentur im Stande, eine solche Mission im Alleingang zu stemmen. Nur die europäische ESA wäre laut Dreier potent genug, doch auch die Europäer haben derzeit mit Budgeteinschränkungen zu kämpfen. Hinzu kommt, dass eine langjährige Mission in das äußere Sonnensystem zwingend auf Radionuklidbatterien zur Stromerzeugung angewiesen ist. Diese hat die ESA bislang nicht im Sortiment. Eine Kooperation zwischen ESA und NASA würde das Projekt auch nicht automatisch billiger machen. »Die Komplexität solcher Kooperationen wirkt mit Blick auf das Management und die Technik erfahrungsgemäß eher additiv auf die Gesamtkosten«, sagt Dreier. So enthalten beispielsweise sowohl die MSR-Mission und auch das James-Webb-Teleskop (JWST) bedeutende europäische Beiträge – das aber senkte den Gesamtpreis der Projekte keineswegs: »Das JWST kostete die NASA am Ende immer noch neun Milliarden Dollar – zusätzlich zum europäischen Beitrag.«

Wann die Menschheit zu den Eisriesen zurückkehrt, wird also die US-Politik entscheiden. Sofern sich dort keine Lobby findet, die sich für eine Uranus-Mission stark macht, wird die Empfehlung des Decadal Survey dieses Mal nicht umgesetzt werden. Uranus fehlt, was Mars und Jupiters Monde haben: die (vage) Aussicht, eventuell Spuren von Leben zu beherbergen. Das macht es schwer, eine teure Mission zu einem Planeten, den kaum jemand in der Öffentlichkeit kennt, zu verkaufen.

»Das einzig Gute: Uranus wird auch in Zukunft da sein«, meint Dreier. »Die Anspannung und Frustration entspringt ja letztlich unserem persönlichen Wunsch, dabei zu sein. Schließlich sind Uranus und Neptun die letzten verbliebenen weißen Flecken auf der Landkarte des Sonnensystems.« Nun werde man der Chance beraubt, zu Lebzeiten Teil ihrer Erforschung zu sein. »Aber Weltraummissionen wie diese sind immer Generationenprojekte. Uranus wird warten – dann eben auf die nächste Generation.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.