Genomforschung: Hominiden-Kopierkunde

Bei der Suche nach Unterschieden zwischen Mensch und Affe könnten es am Ende doch die Gene richten – genauer gesagt, die Zahl ihrer Einzelkopien. Gleichen sich die für fast identisch erklärten Erbgutsequenzen der Primaten wirklich weniger als gedacht?

© stockxpert.com/Tomas Marques-Bonet (Ausschnitt)

Ob Mensch und Affe sich eher ähneln oder unterscheiden, ist eine Sache von Blickwinkel und Trend. Kurz nachdem endlich das vollständig menschliche Genom entziffert und mit dem des Affen verglichen war, ging der Trend jedenfalls eindeutig in eine Richtung: Mensch und Schimpanse etwa seien "zu 99 Prozent identisch". Eine gezielte Provokation – wo spiegeln sich denn dann die vielen äußeren und inneren Unterschiede zwischen uns und dem haarigen Verwandten?

In den Proteinen? Nein, denn auch die von den gemeinsamen Genen abgelesenen Eiweiße gleichen sich stark. Und auch das Arrangement der Gene in den Chromosomen scheint sich nicht sehr verändert zu haben, als Affe und Mensch aus einem gemeinsamen Vorfahren entstanden. Bleiben schwer durchschaubare Dinge wie die unterschiedliche Regulation der doch so ähnlichen Gene.

Knapp zwei Dutzend Genetiker um Evan Eichler vom Howard Hughes Medical Institute in Seattle gaben sich damit nicht zufrieden und wagten pünktlich zum Höhepunkt des Darwinjahres einen Blick in die Evolutionsgeschichte der Gene von Mensch bis Makake. "Evolution" meint im Genom dabei nicht immer nur Basenmutation – sie findet unterschätzt häufig, so die Wissenschaftler, per Erbgutabschnittverdopplung statt. Anders gesagt: Zwar haben Mensch und Schimpanse gleiche Gene – die einen könnten aber mehr oder weniger viele Kopien bestimmter Chromosomenabschnitte und damit vielleicht auch dort liegender Gene haben als die anderen.

Auf diese Idee waren Eichler und Co nicht als erste gekommen – so genannte Genkopie-Polymorphismen, mit denen Genetiker die Anzahl bestimmter DNA-Abschnittkopien innerhalb eines Genoms bezeichnen, kennt man längst. Individuen unterscheiden sich wohl in mehr als den weit über tausend Stellen, an denen beim Menschen solche Genkopie-Polymorphismen bereits nachgewiesen wurden.

Gerade bei der Entstehung der Primaten, so hatten Genomvergleiche mit anderen Säugetieren gezeigt, hatte sich der Vorgang der Erbgutabschnittduplikation genomweit deutlich gesteigert, während gleichzeitig die Geschwindigkeit sank, mit der etwa einzelne Basenmutationen sich durchsetzen oder mobile genetische Elemente herumsprangen. Welche Bedeutung, welche Folgen konnte dies haben? Und sind davon alle Primaten gleichermaßen betroffen?

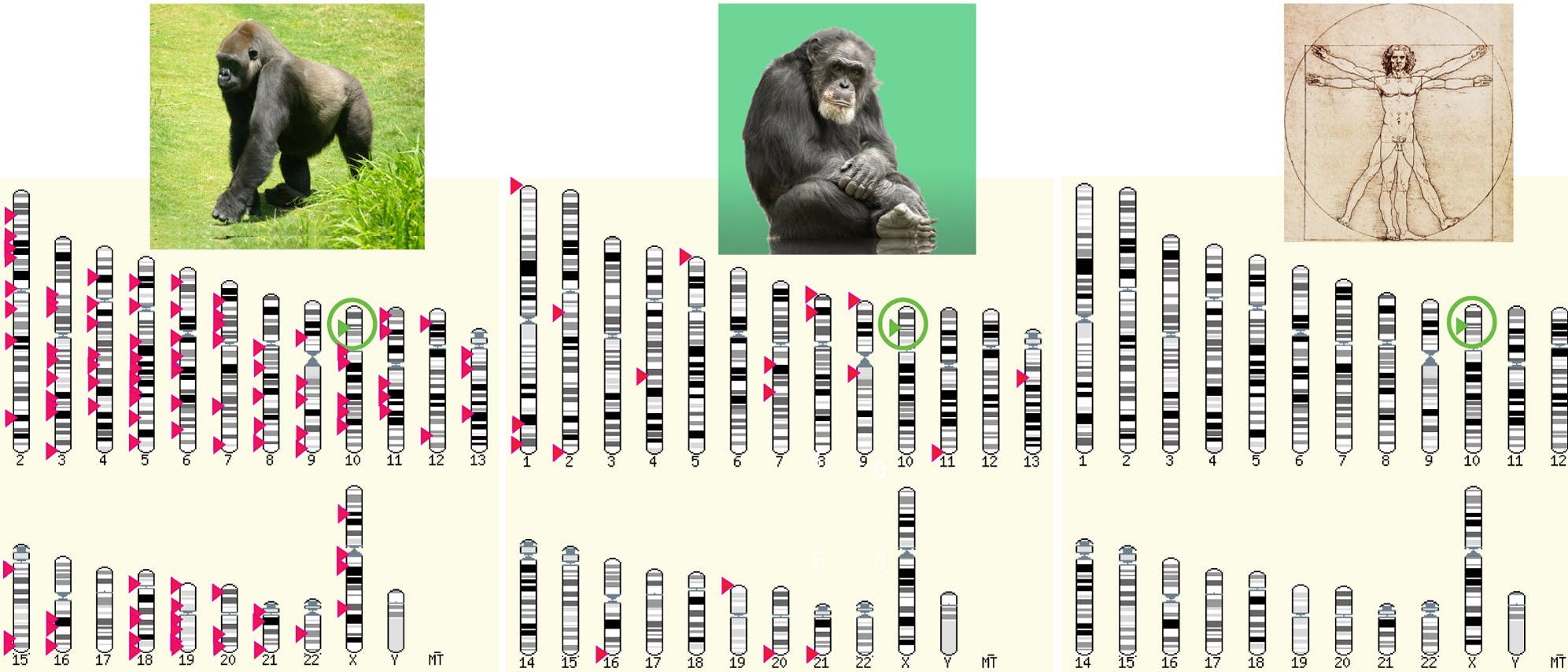

Um das herauszufinden, machten sich die Forscher zunächst daran, möglichst alle Sequenzverdopplungen im Erbgut von Makaken, Menschen, Gorillas, Orang Utans und Schimpansen zu erkennen. Dies gelingt, vereinfacht gesagt, durch den umfassenden Vergleich der unzähligen unterschiedlichen, nur stellenweise überlappenden Sequenzen, die vor einigen Jahren zum typischen menschlichen oder äffischen Mustergenom zusammengestückelt und seitdem natürlich auch weiter gesammelt wurden. Hinter besonders hohen sequenziellen Abdeckungsdichten der einzelnen entzifferten Chromosomenabschnitte verbergen sich dabei oft Polymorphismen.

Mit diesem Ansatz sammelte das Wissenschaftlerteam in ziemlicher Fleißarbeit Kandidaten von Verdopplungen in allen fünf untersuchten Arten von Mensch bis Makake und erstellten auf dieser Grundlage dann einen weiteren Stammbaum der Primatenentwicklung. Große Überraschungen brachte dies nicht – obwohl die Forscher zunächst irritiert zur Kenntnis nehmen mussten, dass manche eingegrenzte Sequenzpolymorphismen nur bei Mensch und Gorilla vorkommen, nicht aber bei Schimpansen. Dies legt aber nur auf den ersten Blick nahe, wir wären eher mit Gorilla gorilla verwandt – in Wirklichkeit löschten die Schimpansen nach der Abspaltung der Gorillas vor rund 8 Milliarden Jahren viele der zuvor gesammelten Genkopien wieder, wie Eichler und Co ermittelten.

In den Proteinen? Nein, denn auch die von den gemeinsamen Genen abgelesenen Eiweiße gleichen sich stark. Und auch das Arrangement der Gene in den Chromosomen scheint sich nicht sehr verändert zu haben, als Affe und Mensch aus einem gemeinsamen Vorfahren entstanden. Bleiben schwer durchschaubare Dinge wie die unterschiedliche Regulation der doch so ähnlichen Gene.

Knapp zwei Dutzend Genetiker um Evan Eichler vom Howard Hughes Medical Institute in Seattle gaben sich damit nicht zufrieden und wagten pünktlich zum Höhepunkt des Darwinjahres einen Blick in die Evolutionsgeschichte der Gene von Mensch bis Makake. "Evolution" meint im Genom dabei nicht immer nur Basenmutation – sie findet unterschätzt häufig, so die Wissenschaftler, per Erbgutabschnittverdopplung statt. Anders gesagt: Zwar haben Mensch und Schimpanse gleiche Gene – die einen könnten aber mehr oder weniger viele Kopien bestimmter Chromosomenabschnitte und damit vielleicht auch dort liegender Gene haben als die anderen.

Auf diese Idee waren Eichler und Co nicht als erste gekommen – so genannte Genkopie-Polymorphismen, mit denen Genetiker die Anzahl bestimmter DNA-Abschnittkopien innerhalb eines Genoms bezeichnen, kennt man längst. Individuen unterscheiden sich wohl in mehr als den weit über tausend Stellen, an denen beim Menschen solche Genkopie-Polymorphismen bereits nachgewiesen wurden.

Gerade bei der Entstehung der Primaten, so hatten Genomvergleiche mit anderen Säugetieren gezeigt, hatte sich der Vorgang der Erbgutabschnittduplikation genomweit deutlich gesteigert, während gleichzeitig die Geschwindigkeit sank, mit der etwa einzelne Basenmutationen sich durchsetzen oder mobile genetische Elemente herumsprangen. Welche Bedeutung, welche Folgen konnte dies haben? Und sind davon alle Primaten gleichermaßen betroffen?

Um das herauszufinden, machten sich die Forscher zunächst daran, möglichst alle Sequenzverdopplungen im Erbgut von Makaken, Menschen, Gorillas, Orang Utans und Schimpansen zu erkennen. Dies gelingt, vereinfacht gesagt, durch den umfassenden Vergleich der unzähligen unterschiedlichen, nur stellenweise überlappenden Sequenzen, die vor einigen Jahren zum typischen menschlichen oder äffischen Mustergenom zusammengestückelt und seitdem natürlich auch weiter gesammelt wurden. Hinter besonders hohen sequenziellen Abdeckungsdichten der einzelnen entzifferten Chromosomenabschnitte verbergen sich dabei oft Polymorphismen.

Mit diesem Ansatz sammelte das Wissenschaftlerteam in ziemlicher Fleißarbeit Kandidaten von Verdopplungen in allen fünf untersuchten Arten von Mensch bis Makake und erstellten auf dieser Grundlage dann einen weiteren Stammbaum der Primatenentwicklung. Große Überraschungen brachte dies nicht – obwohl die Forscher zunächst irritiert zur Kenntnis nehmen mussten, dass manche eingegrenzte Sequenzpolymorphismen nur bei Mensch und Gorilla vorkommen, nicht aber bei Schimpansen. Dies legt aber nur auf den ersten Blick nahe, wir wären eher mit Gorilla gorilla verwandt – in Wirklichkeit löschten die Schimpansen nach der Abspaltung der Gorillas vor rund 8 Milliarden Jahren viele der zuvor gesammelten Genkopien wieder, wie Eichler und Co ermittelten.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.