Stammzellmedizin: Induzierte Alleskönner mit Makel

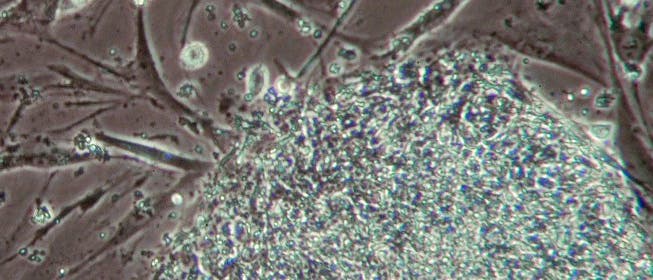

© Jeff Miller/University of Wisconsin-Madison (Ausschnitt)

Viele Forscher hatten gehofft, den umstrittenen Verbrauch embryonaler Stammzellen mit einer besonderen Sorte von pluripotenten Zellen umgehen zu können, die aus adultem Gewebe heraus gezüchtet werden. Diese Hoffnung wird nun allerdings getrübt: Zwar haben induzierte pluripotente Stammzellen (ipS) – sie entstehen durch eine Reprogrammierung der Entwicklungsuhr adulter Zellen – mit embryonalen Stammzellen zunächst einmal vieles gemeinsam; beide zeigen etwa ähnliche Genexpressionsmuster und können in nahezu jede Art von Gewebezelle des menschlichen Körpers umgewandelt werden. Ein Team um den Molekulargenetiker Joseph Ecker vom Salk Institute in La Jolla, Kalifornien, hat nun aber einen genauen Blick auf die epigenetischen Besonderheiten der ipS geworfen, jene Veränderungen also, die zwar das Ablesen der Gene, nicht aber die DNA-Sequenz betreffen [1]. Ihre Erkenntnisse könnten die Weichen nun neu stellen: Beide Stammzelltypen seinen in Wahrheit "doch etwas unterschiedliche Gebilde", kommentiert zum Beispiel der Stammzellbiologe Chad Cowan vom Massachusetts General Hospital in Boston, der an den Studien selbst nicht beteiligt war. Die Schlussfolgerung steht im Raum, dass ipS die embryonalen Stammzellen womöglich doch nicht ersetzen können, wo Krankheiten untersucht und bekämpft werden.

Gerade an den Enden und in der Mitte der ipS-Chromosomen ähnele das Methylierungsmuster der Vorlage ihrer jeweiligen Gewebemutterzellen, statt auf einen dem embryonalen Stammzellstatus analogen Zustand zurückzufallen, erkannten die Wissenschaftler. Das könnte einen Einfluss darauf haben, in welche Zelltypen die ipS-Zellen sich verwandeln können: "Der Reprogrammierungsprozess ist zwar ohne Zweifel faszinierend – gleichzeitig unterscheidet er sich aber auch fundamental von dem Weg zur Pluripotenz, den die Zellen bei der Entwicklung aus embryonalen Zellen einschlagen", fasst Stammzellexperte George Daley vom Children's Hospital Boston, Massachusetts, zusammen. Die Suche nach Reprogrammierungsmethoden, mit denen Zellen in einen embryonalen Stammzellen analogen Modus zurückversetzt werden können, müsse weitergehen.

Die Erkenntnis, dass reprogrammierte Stammzellen eine Art epigenetischer Erinnerung behalten, passt wunderbar zu den Resultaten einer Studie aus dem vergangenen Jahr, in der Daley und andere Kollegen ipS und embryonale Stammzellen von Mäusen verglichen haben [2, 3]. Im Nager gelang es allerdings, die Unterschiede der Methylierungsmuster wieder aufzuheben – entweder durch eine mehrfach wiederholte Kultivierung der ipS-Zellen oder indem man die Zellen in spezielle Zelltypen differenzierte. Menschliche ipS behalten dagegen ihre typische Signatur auch dann, wenn man sie in einen neuen Gewebeverbund ausreifen lässt.

Aber von den epigenetischen Unterschieden einmal ganz abgesehen: Womöglich eignen sich weder ipS noch embryonale Stammzellen als Grundstein für perfekt modellierte Ersatzgewebe im Körper. Denn beide Zelltypen kennzeichnen auch gewisse genetische Anomalien, wie weitere Studien erst im vergangenen Monat nahelegten. Die Stammzellforscherin Jeanne Loring vom Scripps Research Institute in La Jolla hatte dabei mit ihrem Team herausgefunden, dass embryonale Stammzellen dazu neigen, lange, duplizierte DNA-Abschnitte zu integrieren und mit Genen zu assoziieren, die für Prozesse der Zellerneuerung zuständig sind; ipS würden dagegen mehr Krebs erregende Gene und weniger Tumorsuppressorgene enthalten [4]. Die Unterschiede zwischen den Stammzelltypen würden wahrscheinlich im Zuge der unterschiedlichen Kultivierungstechniken auftreten, die zur An- und Aufzucht der Zellkulturen verwendet werden.

Wann immer Zellen außerhalb des Körpers kultiviert werden, bestehe die Gefahr, dass sie Charakteristiken ausbilden, die mit einer späteren Reintegration in lebende Organismen unvereinbar sind, gibt etwa William Lowry, ein Stammzellbiologe der University of California in Los Angeles, zu bedenken. "Dummerweise weiß man nie so genau, ob eine dieser Veränderungen tatsächlich Auswirkungen haben wird."

Die Forschung an induzierten pluripotenten Zellen

"Induzierte pluripotente Stammzellen" (ipS) könnten einmal eine Allzweckwaffe sein, mit der verschiedene Krankheiten bekämpft und defekte Gewebe ausgebessert werden, hoffen Mediziner. Zur Herstellung von ipS fügen Stammzellforscher reprogrammierende Gene oder Proteine in eine adulte Zielzelle ein. Bei den ersten erfolgreichen Versuchen gelang es so mit den Transkriptionsfaktoren c-Myc, Klf4, Oct4 und Sox2 Zellen in einen pluripotenten Zustand zurückzuversetzen, der augenscheinlich dem einer embryonalen Stammzelle ähnelt. Die rückprogrammierten Zellen können danach tatsächlich wieder zu verschiedenen anderen Zelltypen heranreifen, wie sich heraustellte.

Das Rezept der Rückverwandlung wurde zuletzt nach und nach perfektioniert und vereinfacht – so arbeitete man beispielsweise an den Methoden, mit denen die reprogrammierenden Faktoren in die Zellen hineingelangen, um der möglichen Nebenwirkung einer Entartung der Zellen entgegenzutreten. Noch immer ist zudem nicht ganz klar, wie die extrem komplexe Reprogrammierung eigentlich genau funktioniert – und ob sie die Zellen tatsächlich vollständig zurückverwandelt.

Eckers Team hatte genomweit die epigenetisch wirksamen DNA-Methylierungsmuster von insgesamt 15 Zelllinien untersucht – vier menschlichen embryonalen Stammzelllinien, fünf ipS-Zelllinien, den Gewebezellen, aus denen sie stammten, und den verschiedenen ausdifferenzierten Zellen, die aus all den Stammzellen abgeleitet waren. "Wenn man all diese Zellen flüchtig begutachtet", so Ecker, "sehen sie ziemlich gleich aus. Ein etwas genauerer Blick entlarvt aber eindeutig unterschiedliche Signaturen, die die Herkunft der ipS-Zellen verraten." "Induzierte pluripotente Stammzellen" (ipS) könnten einmal eine Allzweckwaffe sein, mit der verschiedene Krankheiten bekämpft und defekte Gewebe ausgebessert werden, hoffen Mediziner. Zur Herstellung von ipS fügen Stammzellforscher reprogrammierende Gene oder Proteine in eine adulte Zielzelle ein. Bei den ersten erfolgreichen Versuchen gelang es so mit den Transkriptionsfaktoren c-Myc, Klf4, Oct4 und Sox2 Zellen in einen pluripotenten Zustand zurückzuversetzen, der augenscheinlich dem einer embryonalen Stammzelle ähnelt. Die rückprogrammierten Zellen können danach tatsächlich wieder zu verschiedenen anderen Zelltypen heranreifen, wie sich heraustellte.

Das Rezept der Rückverwandlung wurde zuletzt nach und nach perfektioniert und vereinfacht – so arbeitete man beispielsweise an den Methoden, mit denen die reprogrammierenden Faktoren in die Zellen hineingelangen, um der möglichen Nebenwirkung einer Entartung der Zellen entgegenzutreten. Noch immer ist zudem nicht ganz klar, wie die extrem komplexe Reprogrammierung eigentlich genau funktioniert – und ob sie die Zellen tatsächlich vollständig zurückverwandelt.

Gerade an den Enden und in der Mitte der ipS-Chromosomen ähnele das Methylierungsmuster der Vorlage ihrer jeweiligen Gewebemutterzellen, statt auf einen dem embryonalen Stammzellstatus analogen Zustand zurückzufallen, erkannten die Wissenschaftler. Das könnte einen Einfluss darauf haben, in welche Zelltypen die ipS-Zellen sich verwandeln können: "Der Reprogrammierungsprozess ist zwar ohne Zweifel faszinierend – gleichzeitig unterscheidet er sich aber auch fundamental von dem Weg zur Pluripotenz, den die Zellen bei der Entwicklung aus embryonalen Zellen einschlagen", fasst Stammzellexperte George Daley vom Children's Hospital Boston, Massachusetts, zusammen. Die Suche nach Reprogrammierungsmethoden, mit denen Zellen in einen embryonalen Stammzellen analogen Modus zurückversetzt werden können, müsse weitergehen.

Die Erkenntnis, dass reprogrammierte Stammzellen eine Art epigenetischer Erinnerung behalten, passt wunderbar zu den Resultaten einer Studie aus dem vergangenen Jahr, in der Daley und andere Kollegen ipS und embryonale Stammzellen von Mäusen verglichen haben [2, 3]. Im Nager gelang es allerdings, die Unterschiede der Methylierungsmuster wieder aufzuheben – entweder durch eine mehrfach wiederholte Kultivierung der ipS-Zellen oder indem man die Zellen in spezielle Zelltypen differenzierte. Menschliche ipS behalten dagegen ihre typische Signatur auch dann, wenn man sie in einen neuen Gewebeverbund ausreifen lässt.

Aber von den epigenetischen Unterschieden einmal ganz abgesehen: Womöglich eignen sich weder ipS noch embryonale Stammzellen als Grundstein für perfekt modellierte Ersatzgewebe im Körper. Denn beide Zelltypen kennzeichnen auch gewisse genetische Anomalien, wie weitere Studien erst im vergangenen Monat nahelegten. Die Stammzellforscherin Jeanne Loring vom Scripps Research Institute in La Jolla hatte dabei mit ihrem Team herausgefunden, dass embryonale Stammzellen dazu neigen, lange, duplizierte DNA-Abschnitte zu integrieren und mit Genen zu assoziieren, die für Prozesse der Zellerneuerung zuständig sind; ipS würden dagegen mehr Krebs erregende Gene und weniger Tumorsuppressorgene enthalten [4]. Die Unterschiede zwischen den Stammzelltypen würden wahrscheinlich im Zuge der unterschiedlichen Kultivierungstechniken auftreten, die zur An- und Aufzucht der Zellkulturen verwendet werden.

Wann immer Zellen außerhalb des Körpers kultiviert werden, bestehe die Gefahr, dass sie Charakteristiken ausbilden, die mit einer späteren Reintegration in lebende Organismen unvereinbar sind, gibt etwa William Lowry, ein Stammzellbiologe der University of California in Los Angeles, zu bedenken. "Dummerweise weiß man nie so genau, ob eine dieser Veränderungen tatsächlich Auswirkungen haben wird."

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben