Stammzellforschung: Induzierte Stammzellen mit langer Mängelliste

Den "induzierten pluripotenten Stammzellen" (ipS) wird enormes therapeutisches Potenzial zugesprochen: Mit verblüffend schlichten biochemischen Tricks können sie aus einer Vielzahl unterschiedlicher ausgereifter Körperzellen gezüchtet, dann genetisch therapiert oder anderweitig verändert und schließlich wieder in nahezu jeden Zelltyp des Körpers verwandelt werden. All das funktioniert bereits heute. Warum es funktioniert, bleibt allerdings rätselhaft.

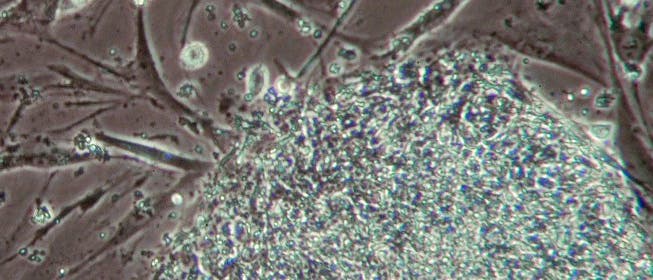

© Jeff Miller/University of Wisconsin-Madison (Ausschnitt)

Forscher haben gerade erst damit begonnen, die neue Stammzellsorte auf genetischer, epigenetischer und zellbiologischer Ebene im Detail zu vergleichen – etwa mit den embryonalen Stammzellen, deren Gewinnung ethisch umstritten ist und die durch ipS-Zellen in Zukunft vielleicht einmal ersetzt werden sollen. Entsprechend lückenhaft ist das Wissen über etwaige Nebenwirkungen, die der Umbau erwachsener Spezialisten- in vielseitige Stammzellen mit sich bringen könnte.

Einige Erkenntnisse machen jetzt immerhin deutlich, dass noch viel Arbeit vor den Stammzellforschern liegt, bevor aus den Laborkreationen einsatzreife medizinische Alternativen werden können. Denn ganz offenbar ruft der Reprogrammierungsprozess mitsamt der sich anschließenden Kultivierung tatsächlich bedenkliche epigenetische und genetische Abnormitäten im Erbgut der ipS hervor, wie gleich mehrere neue Studien nahelegen.

Die verschiedenen Forschergruppen hatten ihr Augenmerk auf sehr unterschiedliche Erbguteigenheiten gelenkt und kommen dabei doch zu einem einstimmigen Schluss: Bei der Umprogrammierung bleibt kaum ein genetischer oder epigenetischer Baustein unberührt, gleichzeitig verläuft der Prozess aber selten nach dem gleichen Schema oder führt zu standardisierbaren, immer identischen Ergebnissen.

In einer der neuen Studien konzentrierte sich Samer Hussein von der Universität Helsinki mit seinen Kollegen auf den Einfluss der Zellreprogrammierung auf die so genannte copy number variation (CNV) des Erbguts – und belegt, dass sich in den Zellen diese von Person zu Person abweichende Kopienanzahl langer DNA-Segmente in der Tat stark verändert [1]. Ryan Listers Gruppe vom Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, Kalifornien, warf indes einen Blick auf die DNA-Methylierungsmuster im rückprogrammierten ipS-Genom und verglich sie mit den Mustern "klassischer" embryonaler Stammzellen. Hierbei offenbarten sich weitere gravierende Unterschiede der beiden Stammzelltypen. Deutlich wird auch, dass große Abschnitte auf den Chromosomen umprogrammierter Zellen eben nicht wieder in einen jungfräulichen Urzustand zurückgesetzt werden: Sie behalten Reste ihrer adultzelltypischen GC-Methylierungsmuster und Histon-Modifikationen [2].

Ein Team um Athurva Gore von der University of California in San Diego untersuchte schließlich, ob sich in den für Proteine kodierenden Regionen des ipS-Genoms im Zuge der Umprogrammierung Punktmutationen häufen – durchaus, so das Fazit auch dieser Gruppe [3].

Unberechenbare Alleskönner?

Wenn ipS-Zellen entstehen, werden also ganze Chromosomen, größere Erbgutabschnitte und einzelne Basen des genetischen Kodes verändert – was kaum ohne Folgen für die genetische und epigenetische Stabilität der Zellen bleiben wird, kommentiert der Stammzellforscher Martin Pera von der University of Southern California in Los Angeles [4].

Die Veränderungen treten zudem offenbar in allen Phasen des Prozesses auf, wie die Daten von Gores und Husseins Gruppen belegen. Immerhin würden dann aber viele der von Mutationen betroffenen Zellen schnell absterben. Selektiv scheint dabei vor allem die Kultivierung der neuen Zelllinien zu wirken, bei der von schwer wiegenden Veränderungen betroffene Zellen gegenüber nicht geschädigten Zellen im Nachteil sind. Dies dürfe allerdings nicht verschleiern, dass die Umprogrammierung zunächst einmal eine Reihe von drastisch veränderten Zellen erzeugt. Hoffnung macht, dass bei der Züchtung aller entstandenen Linien dann die bösartig mutierten Formen oft ausgesiebt werden.

Auffällig – und für die Zukunft der Stammzellmedizin lehrreich – ist, dass sämtliche untersuchten Arten der Erbgutveränderungen sowohl bei embryonalen als auch bei induzierten pluripotenten Stammzellen häufig gerade in den Genen auftreten, die auch bei Zellzyklusregulation und Krebs oft betroffen sind. Das stimmt bedenklich: Womöglich trifft die dunkle Ahnung einiger Stammzellexperten zu, die Reprogrammierung ziele gerade auf jene Gene, deren fragile Balance auch bei entarteten Zellen aus dem Ruder läuft.

Unbekannte Konsequenz

Die neuen Daten lassen Raum für Spekulation. Unklar bleibt vor allem, welche zellulären Zahnräder die bei der Reprogrammierung eingesetzten Transkriptionsfaktoren tatsächlich in Gang setzen. Und: Welche Schritte des Reprogrammierungsprotokolls machen die Zellen eigentlich so anfällig für die auffallend gehäuften genetischen und epigenetischen Veränderungen? Die Studien von Hussein und Kollegen scheinen nahezulegen, dass Veränderungen der Genkopienzahl vor allem Regionen des Erbguts betreffen, die bei der DNA-Replikation besonders belastet werden. Das muss allerdings nicht unbedingt eine Folge der Reprogrammierung sein: Womöglich trifft dies auf alle Zellen zu, die wie die ipS-Zellen unter einem starken Selektionsdruck in vitro herangezüchtet werden.

All dies muss gründlich interpretiert werden, findet nicht nur Stammzellforscher Pera: Solange unklar bleibt, welche Besonderheiten allen induzierten Stammzellen gemeinsam sind und wie sie sich auf Wachstum, Differenzierung, Tumorgenizität oder die Funktionsfähigkeit der neuen Zellsorte auch auf lange Sicht auswirken – solange können die Zellen auch nicht einsatzreif werden. Großes Potenzial haben die Zellen sicherlich, gefahrlos abrufen kann man es aber noch nicht.

Einige Erkenntnisse machen jetzt immerhin deutlich, dass noch viel Arbeit vor den Stammzellforschern liegt, bevor aus den Laborkreationen einsatzreife medizinische Alternativen werden können. Denn ganz offenbar ruft der Reprogrammierungsprozess mitsamt der sich anschließenden Kultivierung tatsächlich bedenkliche epigenetische und genetische Abnormitäten im Erbgut der ipS hervor, wie gleich mehrere neue Studien nahelegen.

Die verschiedenen Forschergruppen hatten ihr Augenmerk auf sehr unterschiedliche Erbguteigenheiten gelenkt und kommen dabei doch zu einem einstimmigen Schluss: Bei der Umprogrammierung bleibt kaum ein genetischer oder epigenetischer Baustein unberührt, gleichzeitig verläuft der Prozess aber selten nach dem gleichen Schema oder führt zu standardisierbaren, immer identischen Ergebnissen.

In einer der neuen Studien konzentrierte sich Samer Hussein von der Universität Helsinki mit seinen Kollegen auf den Einfluss der Zellreprogrammierung auf die so genannte copy number variation (CNV) des Erbguts – und belegt, dass sich in den Zellen diese von Person zu Person abweichende Kopienanzahl langer DNA-Segmente in der Tat stark verändert [1]. Ryan Listers Gruppe vom Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, Kalifornien, warf indes einen Blick auf die DNA-Methylierungsmuster im rückprogrammierten ipS-Genom und verglich sie mit den Mustern "klassischer" embryonaler Stammzellen. Hierbei offenbarten sich weitere gravierende Unterschiede der beiden Stammzelltypen. Deutlich wird auch, dass große Abschnitte auf den Chromosomen umprogrammierter Zellen eben nicht wieder in einen jungfräulichen Urzustand zurückgesetzt werden: Sie behalten Reste ihrer adultzelltypischen GC-Methylierungsmuster und Histon-Modifikationen [2].

Ein Team um Athurva Gore von der University of California in San Diego untersuchte schließlich, ob sich in den für Proteine kodierenden Regionen des ipS-Genoms im Zuge der Umprogrammierung Punktmutationen häufen – durchaus, so das Fazit auch dieser Gruppe [3].

Unberechenbare Alleskönner?

Wenn ipS-Zellen entstehen, werden also ganze Chromosomen, größere Erbgutabschnitte und einzelne Basen des genetischen Kodes verändert – was kaum ohne Folgen für die genetische und epigenetische Stabilität der Zellen bleiben wird, kommentiert der Stammzellforscher Martin Pera von der University of Southern California in Los Angeles [4].

Die Veränderungen treten zudem offenbar in allen Phasen des Prozesses auf, wie die Daten von Gores und Husseins Gruppen belegen. Immerhin würden dann aber viele der von Mutationen betroffenen Zellen schnell absterben. Selektiv scheint dabei vor allem die Kultivierung der neuen Zelllinien zu wirken, bei der von schwer wiegenden Veränderungen betroffene Zellen gegenüber nicht geschädigten Zellen im Nachteil sind. Dies dürfe allerdings nicht verschleiern, dass die Umprogrammierung zunächst einmal eine Reihe von drastisch veränderten Zellen erzeugt. Hoffnung macht, dass bei der Züchtung aller entstandenen Linien dann die bösartig mutierten Formen oft ausgesiebt werden.

Auffällig – und für die Zukunft der Stammzellmedizin lehrreich – ist, dass sämtliche untersuchten Arten der Erbgutveränderungen sowohl bei embryonalen als auch bei induzierten pluripotenten Stammzellen häufig gerade in den Genen auftreten, die auch bei Zellzyklusregulation und Krebs oft betroffen sind. Das stimmt bedenklich: Womöglich trifft die dunkle Ahnung einiger Stammzellexperten zu, die Reprogrammierung ziele gerade auf jene Gene, deren fragile Balance auch bei entarteten Zellen aus dem Ruder läuft.

Unbekannte Konsequenz

Die neuen Daten lassen Raum für Spekulation. Unklar bleibt vor allem, welche zellulären Zahnräder die bei der Reprogrammierung eingesetzten Transkriptionsfaktoren tatsächlich in Gang setzen. Und: Welche Schritte des Reprogrammierungsprotokolls machen die Zellen eigentlich so anfällig für die auffallend gehäuften genetischen und epigenetischen Veränderungen? Die Studien von Hussein und Kollegen scheinen nahezulegen, dass Veränderungen der Genkopienzahl vor allem Regionen des Erbguts betreffen, die bei der DNA-Replikation besonders belastet werden. Das muss allerdings nicht unbedingt eine Folge der Reprogrammierung sein: Womöglich trifft dies auf alle Zellen zu, die wie die ipS-Zellen unter einem starken Selektionsdruck in vitro herangezüchtet werden.

All dies muss gründlich interpretiert werden, findet nicht nur Stammzellforscher Pera: Solange unklar bleibt, welche Besonderheiten allen induzierten Stammzellen gemeinsam sind und wie sie sich auf Wachstum, Differenzierung, Tumorgenizität oder die Funktionsfähigkeit der neuen Zellsorte auch auf lange Sicht auswirken – solange können die Zellen auch nicht einsatzreif werden. Großes Potenzial haben die Zellen sicherlich, gefahrlos abrufen kann man es aber noch nicht.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben