Zukunft der ISS: Mehr Kommerz im All wagen

"Im einen Eck rattern die Maschinen. Im anderen Eck forschen Pharmazeuten an den neuesten Medikamenten. Und zwischen all dem schweben ein paar Touristen herum – stets auf der Suche nach Spaß und einem ungetrübten Blick auf die Erde."

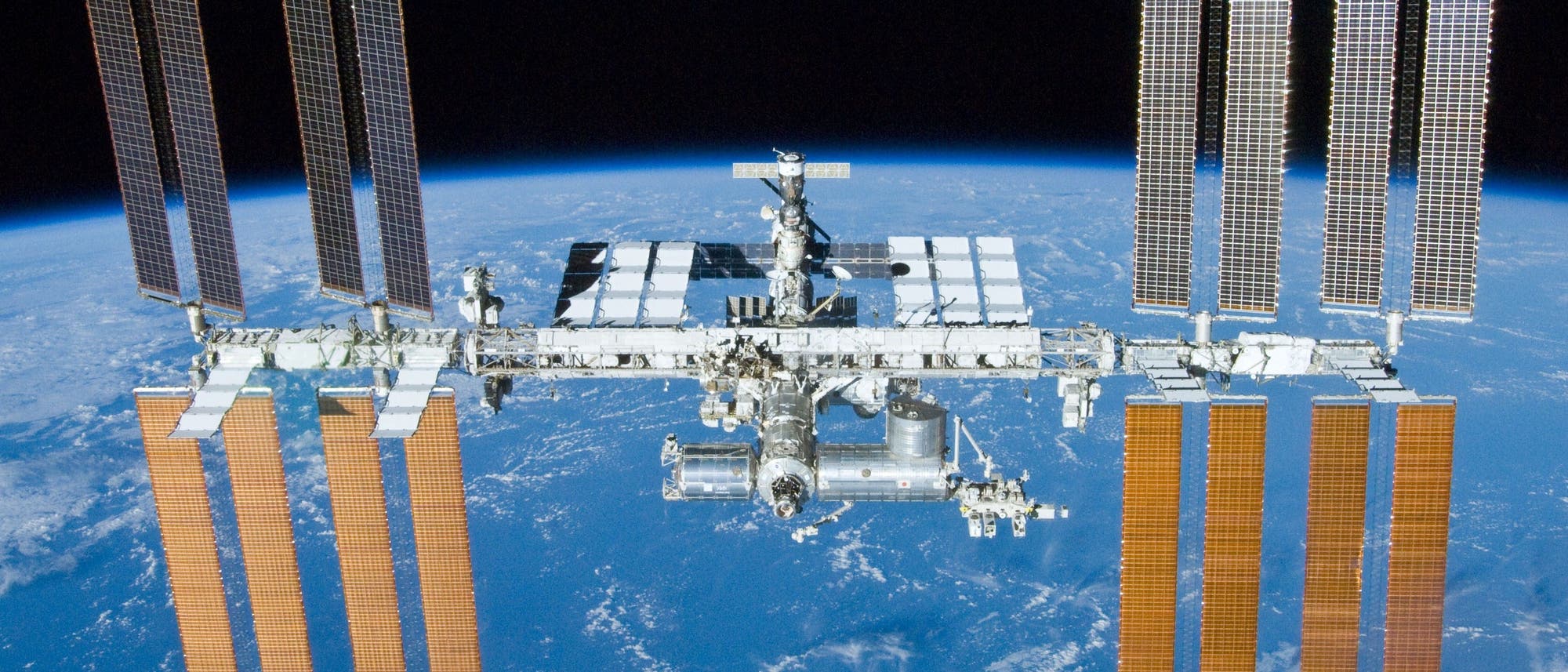

Man weiß nie, was genau in Donald Trumps Kopf vor sich geht. Aber so scheint sich der amerikanische Präsident die Zukunft der Internationalen Raumstation vorzustellen. Die ISS, der mehr als 100 Milliarden Euro teure orbitale Außenposten der Menschheit, soll privatisiert werden. Sie soll sich, geht es nach Trump, in eine Mischung aus Fabrikhalle, privatem Forschungslabor und Hotel mit exklusivem Ausblick verwandeln. Vor allem aber soll der Betrieb der alternden Station die amerikanischen Steuerzahler kein Geld mehr kosten.

Noch ist das nur ein Plan – ein Wunschtraum, versteckt in Trumps Haushaltsentwurf für das Jahr 2019. Noch muss das Vorhaben viele Hürden überwinden: praktische Bedenken, internationale Abmachungen und nicht zuletzt politischen Widerstand aus jenen US-Staaten, die derzeit gut an der ISS verdienen. "Das Ganze ist erst einmal nicht mehr als eine vollmundige Ankündigung", sagt Hansjörg Dittus, Raumfahrtvorstand beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Dabei ist es gar nicht so abwegig, dass künftig vermehrt kommerzielle Aktivitäten – seien es Produktion, Forschung oder Tourismus – im niedrigen Erdorbit eine Heimat finden werden. Nur muss dies nicht zwangsläufig auf der ISS passieren.

Für Trump ist die Raumstation vor allem eines: ein Klotz am Bein, ein Erbstück der ungeliebten Vorgänger, das seinen eigenen Plänen im Weg steht. Denn Trump möchte weiter ins Weltall hinaus als jene 400 Kilometer, in denen die ISS um die Erde kreist. Und er ist damit nicht allein: Im kommenden Jahrzehnt soll eine neue internationale Raumstation entstehen, dieses Mal in der Nähe des Mondes, aber wiederum gebaut und finanziert von einem globalen Staatenverbund.

Auf zum Mond

Lunar Orbital Platform-Gateway heißt das ambitionierte Projekt, kurz LOP-G, nachdem es zunächst als Deep Space Gateway bekannt geworden war. Die US-Raumfahrtbehörde NASA könnte dafür, so erste Überlegungen, ein Antriebs- und ein Wohnmodul beisteuern. Die Russen, die gemeinsam mit den Amerikanern eine erste unverbindliche Absichtserklärung für das Gateway unterschrieben haben, würden sich womöglich um die Luftschleuse kümmern, die Kanadier um den Roboterarm, die Europäer um ein Forschungsmodul.

Noch ist LOP-G ein Konzept. Noch sind keine Verträge unterzeichnet, keine Bleche gebogen, nicht ein einziger Euro ist für den Bau bereitgestellt. Und doch soll alles ganz schnell gehen. Bereits 2023, in fünf Jahren, wollen die Amerikaner ihre ersten Module auf die Reise zum Mond schicken. Ein waghalsiger Plan, schließlich vergingen bei der ISS 14 Jahre zwischen den ersten Studien und dem Baubeginn.

Das Problem: Solch ein Projekt, vor allem in dem Tempo, kostet Geld. Viel Geld. Viel Geld verschlingt allerdings auch die ISS. Mehr als 1,4 Milliarden Dollar muss die NASA jährlich für Betrieb und Unterhalt der Station einplanen. Hinzu kommen gut zwei Milliarden Dollar für die Raketen, die Fracht und Astronauten in den niedrigen Erdorbit bringen. Auch die anderen Partner, allen voran Russland, aber genauso Japan, Kanada und die elf ISS-Staaten der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, lassen sich die Raumstation einiges kosten. Deutschland zum Beispiel beteiligt sich pro Jahr mit etwa 115 Millionen Euro an den Betriebskosten.

Eine zusätzliche Mondstation, die im Unterhalt etwa fünfmal so teuer sein dürfte wie die ISS, werden sich daher die wenigsten Raumfahrtnationen leisten können. Auch nicht die Amerikaner. Also will Trump raus aus der ISS. Das Jahr 2024 bietet sich dabei als Ausstiegsdatum an: Rein technisch könnte die Raumstation zwar noch bis 2028 durchhalten, vielleicht sogar bis 2040, die 15 ISS-Partner konnten sich bislang allerdings nur dazu durchringen, den orbitalen Außenposten bis 2024 zu finanzieren.

Weg damit?

Also, weg damit. Oder, damit es nicht so schlimm klingt: privatisieren. Das jedoch ist gar nicht so leicht: Die ISS, deren Innenraum inzwischen so groß ist wie der eines Jumbojets, gehört den Amerikanern nicht allein. Eine Hälfte ist in russischem Besitz; selbst den westlichen Teil müssen die USA mit Kanada, Japan und Europa teilen. Die Details sind in einem zwischenstaatlichen Abkommen geregelt, dessen Paragrafen aber nicht in Stein gemeißelt sind: Die Amerikaner haben sich in der Anfangszeit der ISS bewusst gegen einen völkerrechtlich bindenden Vertrag ausgesprochen.

Zudem gilt in den amerikanischen Teilen der Station theoretisch US-Recht. Die Amerikaner können also im Grunde machen, was sie wollen, immer verbunden mit der Drohung, sich komplett zurückzuziehen, wodurch auch bei den Partnern zwangsläufig die Lichter ausgehen würden. Allerdings: Sollten in den US-Segmenten auf einmal Produktionsanlagen laufen oder Weltraumtouristen herumtollen – und dadurch die Schwerelosigkeit stören, das wissenschaftliche Alleinstellungsmerkmal der ISS –, werden sich die Nachbarn schnell beschweren.

Die internationalen Partner hätten bereits Gesprächsbedarf angemeldet, räumt der kommissarische NASA-Chef Robert Lightfoot ein. Dittus wird deutlicher: "Rein rechtlich gesehen halte ich die Frage der Privatisierung für extrem problematisch." Sylvain Laporte, Chef der kanadischen Raumfahrtagentur, sieht das nicht ganz so kritisch. "Wir steuern seit Jahren auf diesen Weg zu", so Laporte im Branchendienst "Space News". "Wir wissen nur noch nicht, wie sich das umsetzen lässt." Trotzdem sei er zuversichtlich, dass eine gemeinsame Lösung gefunden werde könne.

Weitaus größerer Widerstand wartet ohnehin in Washington: "Wenn sich die Administration im Jahr 2025 abrupt aus der ISS zurückziehen will, muss sie sich auf einen harten Kampf gefasst machen", tönt der demokratische Senator Bill Nelson aus Florida. Und sein texanischer Kollege, der Republikaner Ted Cruz, Vorsitzender des Weltraum-Unterausschusses im Senat, meint: "Es gehört zu den dümmsten vorstellbaren Dingen, ein Programm zu streichen, wenn viele Milliarden bereits investiert wurden und ein Ende der Nutzungsdauer nicht absehbar ist." Solange Cruz Ausschussvorsitzender sei, werde er, so "Space News", eine "starke überparteiliche Unterstützung" für die ISS garantieren.

Doch die kann schnell kippen – sobald den Abgeordneten klar wird, dass ein Festhalten an der Raumstation die Mondpläne gefährdet. Denn die ISS ist fertig gebaut; die privaten Raketenbetreiber, die die Station derzeit mit Fracht und künftig auch mit Astronauten anfliegen, werden andere Abnehmer finden. Für den Mond müssen hingegen neue Module gebaut werden. Das schafft Arbeitsplätze. Vor allem aber hängt am Lunar Gateway das Wohl einer künftigen Raketengeneration, des "Space Launch System", das die NASA derzeit baut. Diese Aufträge möchte kein Abgeordneter gefährden, vor allem nicht in den traditionellen Raumfahrt-Bundesstaaten.

Politischer Widerstand

Ted Cruz sagt daher auch: "Alle hier im Kongress sind offen für vernünftige, Kosten sparende Vorschläge, um unser Investment in die ISS mit maximaler Effizienz zu nutzen." Privates Engagement, sei es allein oder gemeinsam mit dem Staat, gehört für den Republikaner explizit dazu.

Ob ein Unternehmen künftig drei bis vier Milliarden Dollar pro Jahr in die Hand nimmt, um der NASA ihren Teil der ISS abzukaufen und ihn später Gewinn bringend an private sowie öffentliche Kunden zu vermieten, erscheint dennoch mehr als fraglich. "Ich kann mir das schlichtweg nicht vorstellen", sagt Dittus. "So zu tun, als würde uns die ISS künftig nichts mehr kosten, weil ein privater Investor übernimmt, ist ein hilfloses Unterfangen, ein Ammenmärchen." Auch Trump will sich nicht auf die Raumstation versteifen: Die 900 Millionen US-Dollar, mit denen die US-Regierung in den kommenden fünf Jahren die Kommerzialisierung des niedrigen Erdorbits fördern will, müssen laut Budgetentwurf nicht zwangsläufig in die ISS fließen. Andere Initiativen könnten genauso unterstützt werden und ab 2025 die Fähigkeiten der heutigen Station übernehmen.

Denn komplett auf die Forschung in einer niedrigen Erdumlaufbahn will kaum jemand verzichten – trotz oder gerade wegen der Deep-Space-Träume. "Allen ist klar: Wenn wir den niedrigen Erdorbit aufgeben, dann wird es auch nie etwas mit Deep Space – weil ganz einfach die Trainingsmöglichkeiten fehlen", sagt Hansjörg Dittus. Nur in der Nähe der Erde, deren Magnetfeld vor kosmischer Strahlung schützt, können Astronauten mehrjährige Missionen simulieren, wie sie für künftige Marsflüge benötigt werden. In einer ungeschützten Mondstation, in der Raumfahrer innerhalb von 30 Tagen die Strahlungsdosis eines gesamten Lebens abbekommen, ist dies allein aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich.

Was also tun, wenn zwei Stationen gewünscht sind, aber maximal Geld für eine vorhanden ist? Die ISS, die langsam in die Jahre kommt und deren Unterhalt – wie bei einem alten Auto – immer teurer wird, hat dabei die schlechtesten Karten. "Ich halte das Konzept, die Station zu stützen und dafür noch viele Jahre Geld auszugeben, für überdenkenswert – Geld, mit dem wir besser das jetzige System rechtzeitig ergänzen und dann ersetzen könnten", sagt Dittus. Beim DLR liegen bereits Pläne für eine kleinere Station in der Schublade, die lediglich 30 Prozent der heutigen ISS-Betriebskosten verschlingen würde. Nur: Die Bereitschaft der internationalen Partner, über eine neue, erdnahe Station nachzudenken, ist äußerst gering. Die Mondpläne sind einfach zu berauschend.

Modulare Lösungen

Realistischer erscheint daher eine modulare Lösung. Aufgereiht wie an einer Kette, könnten künftig viele Ministationen durch den Erdorbit fliegen, entsprechend den "Möglichkeiten und Bedürfnissen der einzelnen Partner", so Dittus. Alle Module würden eine gemeinsame Infrastruktur nutzen, zum Beispiel für Kommunikation oder Stromversorgung. Auch private Anbieter könnten sich, wie von Trump erhofft, an dem losen Zusammenschluss beteiligen, vielleicht sogar in führender Position.

Kandidaten gibt es einige: Das US-Unternehmen Axiom, an dessen Spitze der frühere NASA-Raumstationsmanager Mike Suffredini steht, arbeitet schon seit zwei Jahren an einer kommerziellen Station. Die ersten Module sollen 2022 starten – für Forschung, für Produktion, für Weltraumtourismus. Auch Bigelow Aerospace, die Firma des amerikanischen Hotelunternehmers Robert Bigelow, plant seit Langem eine eigene Raumstation, zusammengesetzt aus mehreren aufblasbaren Komponenten. Ein erstes Testmodul hängt bereits an der ISS, wird bislang aber bestenfalls als Lagerraum benutzt.

Bloß: Gibt es für all das auch einen Markt? In den Anfangstagen der ISS träumten Raumfahrtmanager davon, Unmengen von Kunden für Auftragsforschung und Produktion zu finden. Von einer Werkbank im All war die Rede. Nichts davon ist wahr geworden. Nur etwas mehr als 600 kommerzielle Projekte, immerhin mit steigender Tendenz, sind in den vergangenen 19 Jahren zur ISS gebracht worden. Selbst Robert Bigelow, einer der Pioniere bei der Kommerzialisierung, ist skeptisch. So skeptisch, dass er vor einigen Monaten eine Studie zu Chancen und Risiken in Auftrag gegeben hat. Sollte sich bis Ende 2018 kein tragfähiges Geschäftsmodell herauskristallisieren, will Bigelow seine aufblasbaren Module, die künftigen Hotels und Produktionsstätten, erst einmal einmotten.

Der Plan, den niedrigen Erdorbit zu privatisieren – so verlockend er klingen mag –, kommt vielleicht doch etwas zu früh. Zumal eine andere Raumfahrtnation bereitsteht, die Scherben aufzukehren. China will 2022, rechtzeitig vor dem möglichen Ende der ISS, mit dem Aufbau einer eigenen Station beginnen und hat andere Staaten bereits eingeladen, dort zu forschen und zu arbeiten. Das Interesse, insbesondere in Europa, ist groß. "Das ist zwar kein Ersatz für die ISS", sagt DLR-Vorstand Dittus. "Wir werden uns aber ganz sicher darum bemühen, im Rahmen der Möglichkeiten mit den Chinesen auf ihrer Station zusammenzuarbeiten."

China als großer Profiteur, weil sich die USA die ISS nicht mehr leisten wollen? Was auch immer in Donald Trumps Kopf vorgegangen sein mag – das dürfte es am allerwenigsten gewesen sein.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.