Metamaterialien: Fänger des Rampenlichts

Über 130 Veröffentlichungen im Jahr 2011 sprechen eine deutliche Sprache: Das Thema ist im Trend. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht eine der Arbeiten von "Nature", "Science", "Physical Review Letters" oder zumindest dem "Optics Express" mitgenommen wird und man den Eindruck gewinnen darf, dass jetzt - endlich - ein weiteres grundlegendes Problem überwunden wurde und der Durchbruch unmittelbar bevorsteht. Die Rede ist von einer sonderbaren Sorte von Stoffen, die bei Technikenthusiasten die Augen leuchten lassen: Metamaterialien. Die Silbe "Meta" (griechisch: "nach") soll andeuten, dass man es hier mit dem nächsten großen Ding in der Festkörperphysik zu tun hat; vor allem aber begeistern die spektakulären Anwendungen, welche die Supermaterialien möglich machen sollen: Tarnkappen, Superlinsen, Supersolarzellen, Molekülspektroskope und - ganz wichtig - funktionierende Lärmschutzwände.

Die Aussicht auf einen Unsichtbarkeitsmantel allein genügt bereits, die Popularität der Metamaterialien zu erklären. Ihr Aufstieg begann im Mai 2006, als zwei Artikel im Wissenschaftsmagazin "Science" erschienen, die eine Art mathematische Bauanleitung für die Konstruktion eines Tarnmantels lieferten. Der Brite John Pendry vom Imperial College London und der Deutsche Ulf Leonhardt von der Universität im schottischen St. Andrews zeigten, wie der Brechungsindex räumlich variieren muss, um Licht auf allen Seiten um ein Objekt herum zu leiten. Von da war der Geist aus der Flasche: Metamaterialien können den Raum krümmen - genauso wie Schwarze Löcher und Neutronensterne, nur in kleinerem Maßstab. Es dauerte nur etwas mehr als vier Jahre, ehe jemand vorschlug, dass man mit Metamaterialien sogar eine Variante des aus "Star Trek" bekannten Warp-Antriebs bauen könnte.

Der Stoff der Begierden wird zumindest von seinem Aussehen her dem Starruhm allerdings überhaupt nicht gerecht. John Pendry zumindest erinnert sich, dass es ihm fast peinlich war, als er vor über zehn Jahren auf einer Konferenz für Festkörperphysiker erstmals von dieser neuen Materialsorte berichtete. "Die anderen Referenten sprachen über Millionen Dollar teure Spektroskopieapparate und ähnlich aufwändige Dinge, und ich erzählte etwas von kleinen Kupferringen", sagt er heute. Schließlich konnte Pendry aber seine Hörer davon überzeugen, dass Metamaterialien alles andere als albern sind; und dass der Schlüssel zu ihrem Erfolg gerade in ihrer einfachen Struktur begründet liegt.

Schlicht aufgebaut, fantastische Wirkung

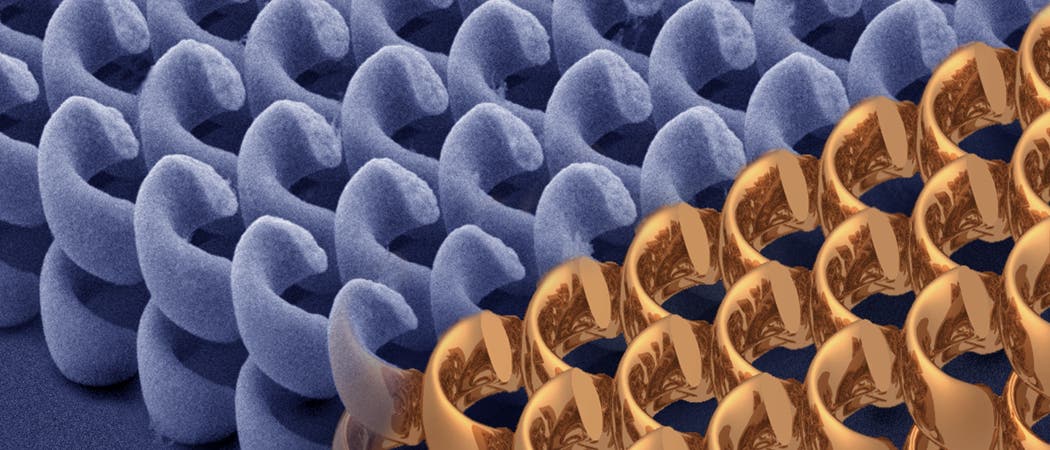

Anders als gewöhnliche Festkörper - deren atomare Struktur und optischen Eigenschaften die Natur vorgegeben hat - ist ein Metamaterial aus menschgemachten Bauklötzchen aufgebaut: Mal sind es winzige Metallhufeisen, mal Goldspiralen oder die bereits erwähnten Kupferringe. Aneinander gereiht und übereinander gestapelt ergeben die stets gleichen Einzelelemente einen dreidimensionalen Körper. Je nachdem, welche Form die kleinen Bauelemente haben, lenken sie elektromagnetische Wellen in eine bestimmte Richtung um - welche das ist, entscheidet der Architekt des Bauteils. So können Forscher mit Hilfe der Metamaterialien den Brechungsindex fast beliebig variieren.

Die zugrunde liegende Physik stammt aus dem 19. Jahrhundert: Die meisten Metamaterialen lassen sich vereinfacht betrachtet als winziger elektromagnetischer Schwingkreis auffassen. Die elektrischen und magnetischen Felder, aus denen eine elektromagnetische Welle besteht, induzieren in dem Schwingkreis einen kleinen Strom. Der erzeugt nach den Regeln der Elektrodynamik wiederum ein Magnetfeld, das die elektromagnetische Welle umlenkt.

Einen besonders spektakulären optischen Effekt konnten Wissenschaftler damit schon im Jahr 1999 realisieren. David Smith und seine Kollegen von der Duke University hatten wenige Millimeter große Kupferschaltkreise ineinander geschachtelt und sie auf eine dünne Kunststoffplatte gedruckt. Die Struktur konnte Mikrowellen mit einer bestimmten Frequenz so ablenken, dass die Wellen über das Lot hinaus gebrochen werden - Physiker sprechen von einem negativen Brechungsindex. Da man einen vergleichbaren Effekt in der Natur vergebens sucht, galt die negative Brechung bis zum Aufkommen der Metamaterialien als theoretischer Spezialfall von geringem Interesse. Nur der russische Physiker Victor Veselago hatte sich 1967 Gedanken dazu gemacht: Er musste 30 Jahre warten, ehe seine Arbeit Anerkennung fand. Heute ist sie über 1000 Mal von anderen Autoren zitiert worden.

Berühmt außerhalb der Fachwelt wurde die negative Brechung - und damit die Metamaterialien - durch eine von John Pendry vorgeschlagene Anwendung: Pendry hatte 1999 ausgerechnet, dass eine dünne Linse mit negativem Brechungsindex auch jene Lichtspuren bündeln kann, die einzelne Atome in ihre unmittelbare Umgebung aussenden. Mit Hilfe dieses so genannten Nahfelds ließe sich ein Bild perfekter Schärfe projizieren. Herkömmlichen Linsen können das nicht; für sie gilt das Beugungslimit, wegen dem man beispielsweise mit Lichtmikroskopen keine einzelnen Moleküle beobachten kann. Auch begrenzt es die Datenmengen, die auf eine DVD passen, und die kleinste herstellbare Größe von elektronischen Bauteilen. Pendrys Linse versprach, diese Grenze zu überwinden und damit die Optik zu revolutionieren. Es dürfte vor allem diese Idee gewesen sein, die Pendry wenige Jahre später die Ehre bescherte, von der Queen zum Ritter geschlagen zu werden.

Noch schlummert die Superlinse in den Laborkellern

Tatsächlich konnte wenige Monate nach der Veröffentlichung ein erster Prototyp der Linse im Labor verwirklicht werden. In den Kellern der Grundlagenforschung befindet sich die Superlinse allerdings auch heute noch, denn wie sich schon bald zeigte, stehen einer Weiterentwicklung hin zu der in Aussicht gestellten Anwendung in Biologie und Informationstechnik gleich mehrere Dinge im Wege: Zum einen muss sich die Superlinse nur wenige Nanometer entfernt von dem abzubildenden Gegenstand befinden, weil sie nur da die extrem schwachen Lichtspuren des Nahfelds auffangen kann. Zum anderen büßt die Superlinse ihre hohe Auflösung sofort ein, wenn das Material einen auch nur minimal schwankenden Brechungsindex aufweist, was sich in der Praxis kaum vermeiden lässt.

Allgemein bringen die Metamaterialien selbst einige unerfreuliche Eigenschaften mit sich. Denn die kleinen Metallstrukturen absorbieren einen guten Teil des Lichts, das sie umlenken sollen. Das wird vor allem dann zum Problem, wenn hunderte Schichten übereinander gestapelt werden, die zusammengenommen praktisch überhaupt kein Licht mehr durchlassen. Auch können die meisten der Metamaterialien nur Strahlung mit einer ganz bestimmten Wellenlänge umlenken. Und schließlich ist die Herstellung der künstlichen Körper alles andere als einfach, vor allem wenn ihre Strukturen sichtbares Licht beeinflussen sollen. Ein Metamaterial funktioniert nur wie gewünscht, wenn der Durchmesser der einzelnen Strukturzellen ein gutes Stück kleiner ist die Wellenlänge der einfallenden Strahlung. Um das sehr kurzwellige sichtbare Licht umzulenken, dürfen die Elemente nicht größer sein als einige Dutzend Nanometer - eine Größenordnung, die erst in den letzten Jahren unter hohem Aufwand mit Hilfe der so genannten Elektronenlithografie oder extrem kurzen Laserpulsen gefräst werden kann.

Auch beim Spiel mit der Unsichtbarkeit haben Forscher mit den sonderbaren Eigenschaften der Metamaterialien zu kämpfen. Schon der erste Prototyp aus dem Jahr 2006 spiegelte viele ihrer Einschränkungen wider: Das von David Smith durchgeführte Experiment konnte einen fünf Zentimeter breiten Kupferzylinder verstecken - allerdings nur für Strahlung einer bestimmten Mikrowellenfrequenz, und das auch nur, wenn man von einer bestimmten Seite horizontal auf die Tarnvorrichtung schaute.

Beim Tarnmantel geht es in kleinen Schritten voran

In den letzten Jahren konnten Forscher derartige Labor-Experimente zwar immer weiter verbessern. Aber eine prinzipielle Einschränkung blieb: Fast alle Tarnvorrichtungen funktionieren nur in einer ganz bestimmten räumlichen Anordnung. Sie lenken Licht nicht um ein Objekt herum, sondern lassen lediglich eine Art Schwelle im Fußboden verschwinden. Zuletzt konnten Forscher um Martin Wegener vom deutschen Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zeigen, dass unter solch einem Teppichtarnmantel ein Tausendstel Millimeter breites Objekt in rotem und infrarotem Licht versteckt werden kann - immerhin auch aus verschiedenen Blickwinkeln. Von einem Tarnmantel, der das gesamte Lichtspektrum auf allen Seiten um ein Objekt herumleiten kann, ist man allerdings momentan noch weit entfernt. Aber wie weit?

"Unsichtbarkeit ist im Prinzip möglich. Ob man sie jedoch mit der Technologie, die heute zur Verfügung steht, realisieren kann, steht in den Sternen", sagt Ulf Leonhardt, der in den letzten zwei Jahren im Rahmen eines Stipendiums der Royal Society die Realisierbarkeit einer Tarnkappe studierte. Das prinzipielle Problem beim Bau einer vollwertigen Tarnvorrichtung ist demnach, dass Licht bei seinem Weg um ein Objekt herum einen längeren Weg zurücklegen muss. Dazu muss aber die Geschwindigkeit von Licht im Vakuum überschritten werden - ein Tempolimit, das allenfalls die Front des Wellenzugs für kurze Zeit verletzten darf, und das auch nur für eine ganz bestimmte Wellenlänge.

Eine Tarnkappe, die in Luft ein großes Objekt im gesamten elektromagnetischen Spektrum versteckt, bleibt somit wohl bis auf weiteres Sciencefiction. Unter Wasser sieht die Sache allerdings besser aus: Dort bewegt sich Licht naturgemäß langsamer voran, weswegen es beim Umschiffen eines Gegenstands nicht fundamentale Regeln der Physik verletzen muss. Tatsächlich konnten Forscher der University of Birmingham kürzlich in einer Flüssigkeit ein grundlegendes Hindernis auf dem Weg zu einer optischen Tarnkappe überwinden: Sie ließen eine einen Millimeter breite Teppichfalte für das komplette Spektrum sichtbaren Lichts verschwinden. In naher Zukunft könnte Wasser also vor allem für Metamaterialien, die deutlich längere (und somit langsamere) Wellen manipulieren, ein gefragtes Terrain sein: Dass sich dort Schallwellen, wie sie Sonare auf U-Boot-Jagd einsetzen, mit sehr einfachen Mitteln um einen wenige Zentimeter großen Körper herumlenken lassen, konnten vor einem Jahr chinesische Forscher der Nanjing Universität zeigen.

Lichtkollektoren als nächstes großes Ding

Aber mancher Metamaterialienforscher hat längst Anderes im Sinn als Tarnkappen und Superlinsen. In den angelsächsischen Ländern werden seit einigen Jahren so genannte Lichtsammler als mögliche Anwendung kleiner menschgemachter Strukturen in Festkörpern propagiert. Ein Entwurf von Forschern des Imperial College London sieht etwa halbmondförmige Nanozylinder vor, die das gesamte einfallende Licht auf einen Punkt fokussieren sollen - davon sollen eines Tages Solarzellen profitieren. John Pendry hält daneben Anwendungen in der Telekommunikation für aussichtsreich, denn Metamaterialien, die Funkwellen beeinflussen, lassen sich vergleichsweise einfach herstellen. Damit sollen Antennen für Satellitentelefone deutlich verkleinert werden. "Neue Technologien halten schleichend Einzug in unser Leben; der erste Schritt ist in der Regel, bestehende Produkte besser zu machen", meint der Physiker. So nutzt etwa der Laserpionier Federico Capasso Metamaterialien, um Laser im besonders gefragten Terahertzbereich zu entwickeln. Auch feinere Sensoren werden entwickelt: Sie nutzen aus, dass Metamaterialien oft nur auf ganz bestimmte Wellenlängen reagieren. Erprobt werden außerdem optische Bauteile aus helixförmigen Substanzen, die Licht mit einer bestimmten Polarisation erzeugen können.

Daneben gibt es zudem immer wieder neue Ideen für Metamaterialien, die ohne manche jener Schwächen auskommen sollen, die einen Einsatz außerhalb des Labors bisher noch schwierig machen. So entziehen kleine Strukturelemente, die aus dielektrischen Werkstoffen hergestellt werden, den elektromagnetischen Wellen weniger Energie als Kleinstbauteile aus Gold, Silber oder Kupfer. Ebenso könnte eine Dotierung mit Farbmolekülen dazu beitragen, dass Metamaterialien weniger Licht verschlucken als bisher.

Ob sich letztendlich eine revolutionäre Anwendung findet, mit der Metamaterialien die Welt erobern, bleibt dennoch fraglich. "Metamaterialien haben auf jeden Fall ihre Nische", sagt Ulf Leonhardt. Aber man müsse sich in ein paar Jahren nüchtern anschauen, wozu sie sich wirklich eignen. Die spannenden Konzepte, die sie populär gemacht haben, ließen sich vielleicht auf andere Art und Weise besser realisieren. Hinter vorgehaltener Hand erzählt manch anderer Forscher längst, dass sich mit Metamaterialien in erster Linie viel über das Wechselspiel von Licht und Materie lernen lässt. Und darauf komme es schließlich an in der Grundlagenforschung - und nicht auf die Tarnmäntel für den Alltag.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.