Meteorologie: Die Rückkehr der harten Winter?

Der diesjährige Winter verläuft hier zu Lande bislang recht wechselhaft. Einem frühen Einbruch mit Frost und Schnee Anfang Dezember folgte ein längerer milder Abschnitt, bis Mitte Januar die Temperaturen erneut fielen und Deutschland unter einer Schneedecke verschwand. Auch die nächsten Tage soll die Kälte noch anhalten. Deutlich heftiger traf es Russland, wo Väterchen Frost mit arktischer Kaltluft und zweistelligen Minusgraden schon im Dezember - und damit ungewöhnlich früh - die Menschen zittern ließ. Damit scheint sich auch in diesem Winter zumindest regional die Folge heftiger Wintereinbrüche fortzusetzen, die Nordamerika und Europa seit 2009 erleben - ein Trend, der im Widerspruch steht zu den weltweit erhöhten Durchschnittstemperaturen: Neun der zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1880 wurden seit der Jahrtausendwende gemessen.

Die Ostküste der USA sowie West- und Nordeuropa wurden in den vergangenen Jahren von außerordentlich kalten Schneestürmen heimgesucht. Zu ihnen gehörte das so genannte "Snowmageddon"-Unwetter (eine Wortschöpfung aus "snow" für Schnee und "Armageddon"), das im Februar 2010 in Nordamerika wütete, dabei auch Washington D. C. unter Schneemassen begrub und die Handlungsfähigkeit der US-Regierung fast eine Woche lang erheblich einschränkte. Im Oktober 2010 sagte das National Climatic Data Center (NCDC) der USA voraus, dass der kommende Winter im Osten der Vereinigten Staaten relativ mild verlaufen würde, da ein La-Niña-Ereignis im Ostpazifik die Winterstrenge dämpfen würde. Doch trotz des Einflusses von La Niña kam es in New York City und Philadelphia im Januar 2011 zu sehr niedrigen Temperaturen und Rekordschneefällen.

Der Winter 2011/2012 hielt noch weitere Überraschungen bereit. Während die östlichen USA einen der mildesten Winter ihrer Geschichte erlebten, war es in anderen Teilen Nordamerikas und Europas außergewöhnlich kalt. In Alaska lag die mittlere Januartemperatur beachtliche zehn Grad Celsius unter dem langfristigen Monatsmittel. Ein Sturm begrub Städte im Südosten Alaskas bis zu zwei Meter hoch unter Schnee. Über Mittel- und Osteuropa brach in der zweiten Januarhälfte großräumig eisiges Wetter herein, mit Temperaturen um minus 30 Grad Celsius. In manchen Gegenden kam es zu Schneeverwehungen, die bis zu den Dächern der Häuser reichten. Als sich die klirrende Kälte Mitte Februar verzog, waren ihr mehr als 600 Menschen zum Opfer gefallen.

Kostenloses Probeheft | Dieser Artikel erscheint in der Märzausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Blättern Sie hier durch die aktuelle Ausgabe und sichern Sie sich Ihr kostenloses Probeheft!

Wie sind diese Schlechtwetterereignisse zu erklären, wo doch das Jahrzehnt zwischen 2002 und 2012 das wärmste in den 160 Jahren seit Beginn weltweiter Temperaturaufzeichnungen war? Wissenschaftler scheinen die Antwort an einem unerwarteten Ort gefunden zu haben: im Nordpolarmeer, wo die sommerliche Ausdehnung des Meereises über die Jahre immer stärker zurückgegangen ist.

Das Ende des Dauereises

Seit meiner ersten Überquerung des nördlichen Polarkreises im April 1989 hat sich die Arktis erheblich verändert. Besonders deutlich fällt der Rückgang der sommerlichen Meereisfläche auf. Die arktische Eisdecke taut jeden Sommer teilweise ab und schrumpft, bis die Meereisfläche im September ihr jeweiliges Jahresminimum erreicht. In den Wintern friert das Nordpolarmeer fast vollständig wieder zu. Es ist dann sowohl von dickem mehrjährigem Eis bedeckt, das sich mit der Zeit angesammelt hat, als auch von dünnem einjährigem Eis, das jene Wasserflächen überzieht, die im Sommer zuvor offen lagen.

Anfang 1989, als der Winter zu Ende ging, bedeckte das arktische Meereis gut 14 Millionen Quadratkilometer. Etwa die Hälfte davon, also rund sieben Millionen Quadratkilometer, entfielen auf dickes mehrjähriges Eis, das etliche Sommer überdauert hatte. Heute stellt sich die Situation völlig anders dar. Obwohl das Meereis Anfang 2012 eine fast genauso große Fläche überzog wie zu Beginn des Jahres 1989, waren im September 2012 davon nur noch knapp 3,5 Millionen Quadratkilometer übrig - halb so viel wie in den 1980ern. Das entspricht einem sommerlichen Rekordtief.

Über die Jahre hinweg ist die arktische Meereisfläche im Sommer immer stärker geschrumpft, doch war das kein allmählicher Prozess, sondern eher ein sprunghafter. 1979 begann man, die Ausdehnung des Meereises rund um den Nordpol mit Satelliten zu messen. Bis zum Jahr 2000 entwickelten sich die sommerlichen Eisverluste nicht besonders auffällig. Zwischen 2000 und 2006 beschleunigte sich der Rückgang zwar, doch erst 2007 wurde er plötzlich so gravierend, dass eine breitere Öffentlichkeit davon Notiz nahm. Innerhalb dieses Jahres schrumpfte die sommerliche Meereisdecke um zusätzliche 26 Prozent, verglichen mit dem Jahr zuvor - von etwa 5,8 Millionen Quadratkilometern im September 2006 auf etwa 4,3 Millionen im September 2007. Dieser beispiellose Schwund veranlasste die Wissenschaftler zu neuen Vorhersagen darüber, wann das Nordpolarmeer zum ersten Mal eisfrei sein würde. Basierend auf den Daten, die vor 2007 gesammelt wurden, hatte der Weltklimarat (IPCC) den ersten eisfreien Sommer in der Arktis einst für das Ende des 21. Jahrhunderts prognostiziert. Doch auf der Grundlage der neuen Daten seit 2007 kommen die meisten Studien nun zu dem Ergebnis, dass es schon zwischen 2020 und 2040 so weit sein könnte.

Der Meereisschwund geht darauf zurück, dass der Klimawandel sich besonders stark auf die Arktis auswirkt. In den zurückliegenden 50 Jahren sind die Durchschnittstemperaturen dort doppelt so schnell gestiegen wie im Rest der Welt. Diese rasche Erwärmung hat das Wettergeschehen in der Nordpolarregion verändert und riesige Permafrostgebiete auftauen lassen. Die Folge davon sind drastisch veränderte Lebensräume für die regionale Tierwelt, was das langfristige Überleben vieler Arten gefährdet. Auch die Eskimo, seit Langem für ihre Anpassungen an Kälte und Eis bekannt, müssen ihren Lebensstil deutlich ändern und sehen ihr kulturelles Erbe zunehmend bedroht.

Atlantische Schaukeln

Menschen, die außerhalb der Polarregionen leben, fühlen sich von diesen Vorgängen meist nur wenig betroffen. In Wahrheit wirkt sich jedoch das Klima der Arktis spürbar auf das Wettergeschehen in den mittleren Breiten aus. Vermutlich hat es auch zu den strengen Wintern in Europa und Nordamerika beigetragen, die in den zurückliegenden Jahren zu verzeichnen waren.

Schon in den 1960er Jahren gab es eine Reihe von ungewöhnlich harten Wintern. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich in meinem damaligen Wohnort nahe Washington D. C. gemeinsam mit Freunden durch den Schnee zur Schule stapfte. Nach heutigem Stand der Forschung gingen diese Kälteperioden auf zwei natürliche Phänomene zurück: die Arktische Oszillation und die Nordatlantische Oszillation. Es handelt sich um Klimaschwankungen, die durch Wechselwirkungen zwischen der Atmosphäre und dem Ozean entstehen und sich am auffälligsten in der Winterzeit bemerkbar machen.

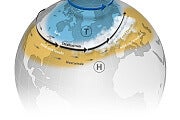

Die Arktische Oszillation betrifft den Luftdruckgegensatz zwischen arktischen und mittleren Breiten. Dieser wird durch eine Kennzahl charakterisiert, einen so genannten Index, der sowohl positive als auch negative Werte annehmen kann. Wenn der Index positiv ist, besteht ein ausgeprägtes Druckgefälle zwischen den mittleren Breiten und der Arktis, was den so genannten Polarwirbel verstärkt - eine beständige Strömung in der höheren Atmosphäre, die in West-Ost-Richtung rund um die Arktis weht. Ein kräftiger Polarwirbel hält die arktischen Luftmassen weit gehend jenseits des nördlichen Polarkreises gefangen. Ist der Index hingegen negativ, liegt nur ein geringes Druckgefälle zwischen Süden und Norden vor, was den Polarwirbel schwächt. Die kalte Polarluft kann dann nach Süden in die mittleren Breiten vorstoßen, wo sie für frostige Wetterlagen und verstärkten Schneefall sorgt. Besonders stark betroffen davon sind meist die Ostküste der USA sowie Nordeuropa.

Als Nordatlantische Oszillation wiederum bezeichnet man Schwankungen im Luftdruckverhältnis zwischen dem Norden und dem Süden des Nordatlantiks, genauer: zwischen Islandtief und Azorenhoch. Auch dieses Verhältnis wird durch einen Index charakterisiert, der positiv oder negativ sein kann. Bei einem positiven Index sind sowohl das Azorenhoch als auch das Islandtief stark ausgeprägt. Es herrschen dann starke Druckunterschiede zwischen subtropischen und subpolaren Gebieten vor, was die Westwinde verstärkt, die ganzjährig in den mittleren Breiten der Nordhalbkugel wehen. Die Druckdifferenzen lenken auch den Strahlstrom - eine schnelle, hohe Luftströmung rund um den Globus - von der Ostküste der USA aus nach Nordosten in Richtung Nordeuropa. Winterstürme, die den Nordatlantik überqueren, folgen diesem Weg und bringen feuchteres und milderes Wetter nach Nordeuropa.

Unheilvolle Fernwirkung

Ganz andere Verhältnisse herrschen, wenn der für die Nordatlantische Oszillation maßgebliche Index negativ ist. Dann bestehen nur geringe Druckunterschiede zwischen subtropischen und subpolaren Gebieten, was die Westwinddrift schwächt. Der Strahlstrom schwenkt nun, sobald er Nordamerika verlässt, stärker nach Norden und erreicht Grönland, bevor er wieder in Richtung Europa abbiegt. Die Winterstürme folgen ihm jetzt nicht, sondern ziehen quer über den Nordatlantik direkt auf Südeuropa und die Mittelmeergebiete zu, wo sie für feuchteres und milderes Wetter sorgen. Nordeuropa hingegen bleibt kalt und trocken.

Klimaforscher sind sich uneins darüber, ob die Nordatlantische und die Arktische Oszillation als zwei verschiedene Phänomene betrachtet werden sollten. Manche meinen, die erste sei lediglich eine Manifestation der zweiten im Nordatlantik. Andere sind überzeugt, die Dynamik der beiden sei verschieden genug, um sie getrennt zu behandeln. Denn obwohl beide Oszillationen stark miteinander korreliert sind, weicht ihr Verhalten mitunter voneinander ab - so wie im vergangenen Winter. Jüngere Forschungen deuten nun darauf hin, dass die globale Erwärmung und der Meereisschwund in der Arktis bereits heute unsere Winter beeinflussen, indem sie den normalen Rhythmus der Arktischen und der Nordatlantischen Oszillation stören.

Während meiner Kindheit in den 1960er Jahren befanden sich beide Oszillationen vorwiegend in der negativen Phase, was an der Ostküste der USA und in Nordeuropa zu überdurchschnittlich schneereichen und kalten Wintern führte. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, die strengen Winter jenes Jahrzehnts seien auf irgendetwas anderes zurückzuführen gewesen als auf diese beiden natürlichen Klimaphänomene. In den 1970er und 1990er Jahren hingegen war der Index der Nordatlantischen Oszillation überwiegend positiv. Daraus resultierte eine Serie von milden Wintern, die viele Wissenschaftler auf die steigenden Treibhausgaskonzentrationen zurückführten. Der Weltklimarat prognostizierte damals, dass sich die Erwärmung mit dem zunehmenden Gehalt von Treibhausgasen in der Atmosphäre fortsetzen würde. Doch in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre endete die Dominanz positiver Phasen der Arktischen und der Nordatlantischen Oszillation.

Zwar setzte sich die Serie milder Winter damals nicht fort, doch heißt das nicht, dass der einst postulierte Zusammenhang zwischen Treibhausgasen und Erderwärmung falsch war. Der beschleunigte Klimawandel in der Arktis, den wir heute beobachten, war in den 1990er Jahren noch nicht absehbar. Einige Experten sprechen davon, dass die Gebiete rund um den Nordpol in eine "Arktische Wärmeperiode" eingetreten seien. Sie beziehen sich dabei auf das rasche Abschmelzen des arktischen Meereises, des grönländischen Eisschilds und der kontinentalen Gletscher sowie das Auftauen der Permafrostböden. Von zentraler Bedeutung für diese Veränderungen ist die so genannte Albedo-Rückkopplung: Wenn die Eisdecke abschmilzt und dunklere Land- oder Meeresoberflächen freigibt, reflektiert das Gebiet weniger Sonnenstrahlung.

Besonders große Sorgen bereitet den Wissenschaftlern die Albedo-Rückkopplung im Nordpolarmeer. Durch den Verlust an sommerlichem Meereis trifft das Sonnenlicht dort auf immer größere offene Wasserflächen. Das Oberflächenwasser absorbiert mehr Strahlung als Eis und erwärmt sich entsprechend stärker. Daraus resultieren zwei wichtige Effekte. Erstens: Ein Teil der zusätzlichen Wärme lässt in den Sommermonaten noch mehr Eis abtauen. Zweitens: Die verbleibende zusätzliche Wärme gibt der Ozean im Herbst allmählich an die Atmosphäre ab. Dadurch steigen Luftdruck und Luftfeuchtigkeit in der Arktis, und die Temperaturunterschiede zwischen arktischen und mittleren Breiten gehen zurück.

Der Polarwirbel schwächelt

Diese Rückkopplungseffekte führen dazu, dass sich im Winter verstärkt negative Phasen der Arktischen und der Nordatlantischen Oszillation entwickeln. Infolgedessen werden der Polarwirbel und der Strahlstrom geschwächt. Ein schwächerer Polarwirbel kann die polaren Luftmassen mit ihrem erhöhten Feuchtigkeitsgehalt weniger effektiv daran hindern, in mittlere Breiten abzufließen und dort Kälteeinbrüche und Schneefall zu bewirken. Ein geschwächter Strahlstrom wiederum folgt oft einem sinusförmigen Pfad mit großräumigen Auslenkungen, die auf der Stelle stehen bleiben und dadurch manche Regionen in eine Art Kältefalle einschließen. Gemeinsam sorgen diese beiden Phänomene für eine Häufung schwerer Wintereinbrüche in Nordamerika und Europa.

Dem Eis wird es zu heiß in der Arktis: Das Meereis rund um den Nordpol hat nun einen neuen absoluten Tiefststand erreicht, seit Glaziologen die Region mit Hilfe von Satelliten überwachen. Am 26. August – und damit zwei bis vier Wochen vor dem normalen saisonalen Ende des Tauwetters – bedeckt Gefrorenes weniger als 4 Millionen Quadratkilometer des Nordpolarmeers. Im Jahr 2007, dem bisherigen Rekordhalter, lag der Tiefpunkt dagegen bei 4,17 Millionen Quadratkilometern.

Seit dem Beginn der modernen Aufzeichnungen 1979 ging die sommerliche Meereisfläche im Schnitt um mehr als 2,5 Millionen Quadratkilometer zurück (die gelbe Linie markiert die frühere durchschnittliche Ausdehnung): ein Schwund von zwölf Prozent pro Jahrzehnt. Und da vorerst kein Wetterumschwung in der Region zu erwarten ist, geht der Eisverlust noch mehrere Wochen lang weiter.

Neben wärmeren Sommern spielen auch andere Einflüsse eine gewichtige Rolle: So dezimierte dieses Jahr ein besonders ausdauernder Supersturm das Eis in Teilen der Region: Er zertrümmerte es unter anderem in kleine Teile und verstärkte dadurch die Schmelze. Der Eisschwund vor Ort erleichtert wiederum, dass sich derartige Orkane bilden – eine fatale Rückkopplung. Da in den letzten Jahren zudem weite Flächen des dickeren, mehrjährigen Eises verschwunden sind, bedeckt vielerorts nur noch dünneres einjähriges Gefrorenes das Meer: Es schwindet schneller und gibt dunkle Ozeanflächen frei, die Sonnenstrahlung nicht reflektieren, sondern teilweise speichern. Das wärmere Meerwasser nagt dann zusätzlich an den verbliebenen Eisflächen.

Wegen dieser Zusammenhänge vermuten viele Polarforscher, dass die Arktis schon in wenigen Jahrzehnten im Sommer völlig eisfrei sein könnte.

Allerdings können auch noch andere Faktoren ins Spiel kommen. El Niño, ein regelmäßig wiederkehrendes Strömungsmuster im äquatorialen Pazifik, kann das Winterwetter in den USA stark beeinflussen. Im östlichen Teil der Vereinigten Staaten verlagert sich der Strahlstrom während einer El-Niño-Phase in Richtung Süden, was vielerorts kältere, strengere Winter zur Folge hat. Während eines La-Niña-Ereignisses hingegen - einem Klimaphänomen, das meist nach El Niño auftritt und gewissermaßen sein Gegenteil darstellt - wandert der Strahlstrom nach Norden und bringt denselben Regionen wärmere und mildere Winter.

Treten negative Phasen der Arktischen und Nordatlantischen Oszillation gemeinsam mit El Niño auf, so erhöht dies die Wahrscheinlichkeit kalter, strenger Winter an der US-Ostküste stark. Zu einer solchen Konstellation kam es 2009/2010. Fallen sie hingegen mit La Niña zusammen, dann kompensieren sie deren Folgen. Genau das geschah 2010/2011, als die niedrigen Temperaturen und Rekordschneefälle in New York City und Philadelphia die Wetterexperten überraschten, die auf Grund von La Niña einen milden Winter erwartet hatten.

Obwohl die Veränderungen in der Arktis es wahrscheinlicher gemacht haben, dass wir künftig vermehrt strenge Wintereinbrüche erleben werden, können wir nie sicher sein, was in einem bestimmten Jahr genau passieren wird. Der Winter 2011/2012 ist ein schönes Beispiel dafür. Für den Osten der USA war relativ mildes Wetter vorhergesagt, da sich im Pazifik ein La-Niña-Ereignis abzeichnete und sowohl die Arktische als auch die Nordatlantische Oszillation zunächst in einer positiven Phase waren. Von Mitte Januar bis Anfang Februar wechselte die Arktische Oszillation jedoch in eine negative Phase, während der Index der Nordatlantischen Oszillation positiv blieb. Alaska sowie Teile Mittel- und Osteuropas wurden von extremer Kälte und heftigen Schneestürmen erfasst; im Osten der USA hingegen blieb das Wetter für die Jahreszeit ungewöhnlich mild. La Niña hatte den Strahlstrom über Nordamerika viel weiter nach Norden abgelenkt als in der Wintermitte bei negativem Index der Arktischen Oszillation üblich. So konnte warme Luft aus dem Golf von Mexiko in den Osten der Vereinigten Staaten strömen und dieser Region den viertwärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen bescheren. Die Verlagerung des Strahlstroms nach Norden brachte auch dem Nordatlantik und Westeuropa vergleichsweise mildes Wetter.

Anfang März entwickelte sich im Ostpazifik ein starkes und beständiges Hochdrucksystem, das die ungewöhnlichen Wetterbedingungen weiter verschärfte. Das Ergebnis waren Wärmerekorde im gesamten Mittelwesten und Osten der USA. Zugleich erlebten andere Teile der Nordhalbkugel einen ungewohnt strengen Winter sowie überraschend niedrige Temperaturen bei Frühjahrsbeginn. Nach einem Bericht des National Climatic Data Center war die weltweite Durchschnittstemperatur im März 2012 die niedrigste seit 1999.

Die im Herbst 2012 vorliegenden Informationen sprachen dafür, dass es auch im Winter 2012/2013 in Nordamerika und Europa zu strengen Wintereinbrüchen kommen würde. Der Rekordverlust an arktischem Meereis im vergangenen Sommer machte es wahrscheinlicher, dass kalte polare Luftmassen in die mittleren Breiten strömen; zudem zeichnete sich ein El-Niño-Ereignis ab. Dieses ist nun allerdings doch nicht eingetreten, so dass die Meteorologen ihre Vorhersagen revidieren mussten. Das zeigt, wie schwierig eine zuverlässige Langfristprognose immer noch ist - und dass das Wetter weiterhin für Überraschungen sorgen wird.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.