Biologische Maschinen: Nanomotoren lernen laufen

Der Roboter bewegt sich langsam entlang einer Spur, hält regelmäßig an und lädt mit seinem Greifarm ein Bauteil auf. Er verbindet es mit einer komplizierten Konstruktion auf seiner Rückseite, bewegt sich weiter vorwärts und wiederholt das Ganze. So baut er etliche Einzelteile ganz systematisch und nach einem präzisen Plan zusammen.

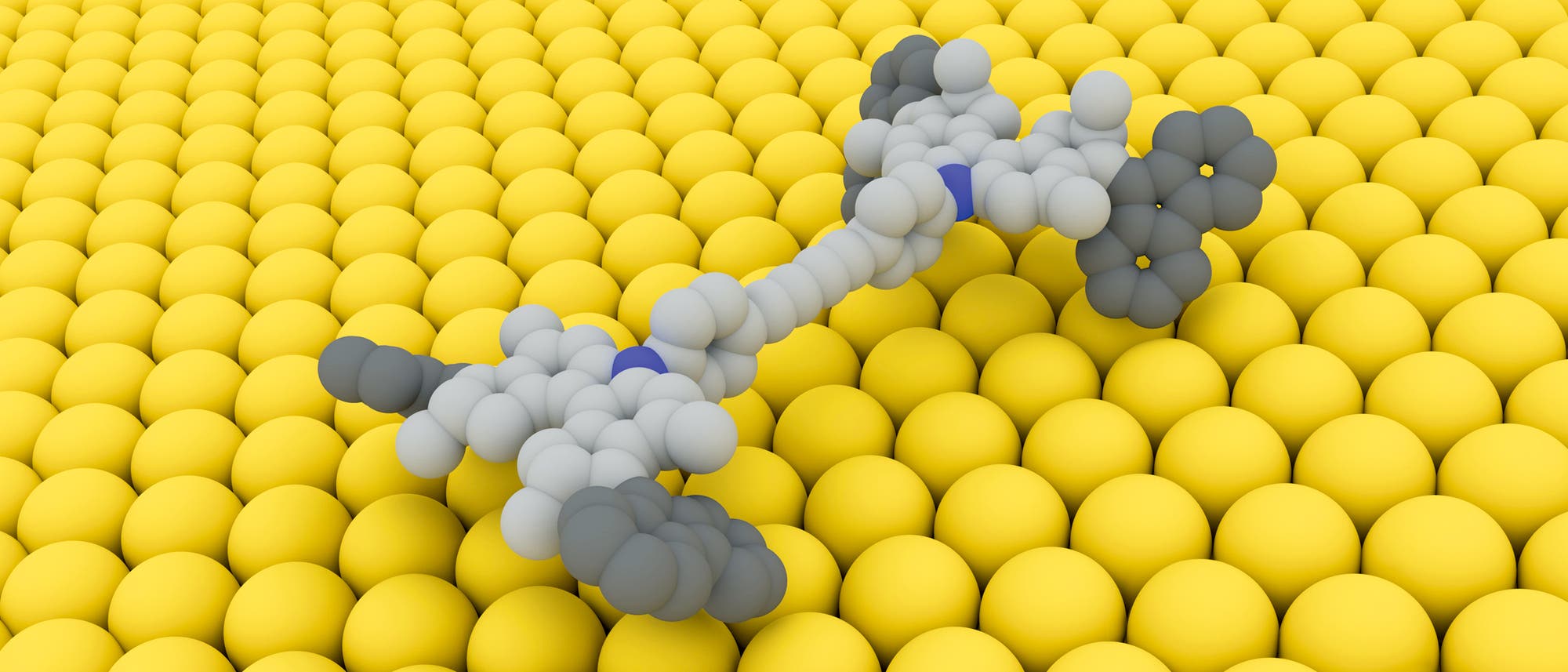

Das könnte eine Szene aus einer Hightechfabrik sein – wäre da nicht das Fließband, das nur einige Nanometer lang ist. Die Bauteile sind Aminosäuren, das Produkt ist ein kleines Peptid, und der von dem Chemiker David Leigh von der University of Manchester in Großbritannien gebaute Roboter ist eines der komplexesten Exemplare molekularer Maschinen überhaupt.

Aber das ist noch lange nicht alles. Leigh ist Teil einer wachsenden Riege molekularer Architekten, die biologische Moleküle der Zellen nachahmen wollen. Darunter finden sich zum Beispiel Kinesine, die sich entlang des mikroskopisch kleinen Zellgerüsts bewegen, oder Ribosomen, welche den genetischen Kode ablesen und dabei Proteine synthetisieren. In den vergangenen 25 Jahren haben die Forscher eine beeindruckende Latte von Schaltern, Sperren, Motoren, Stäben, Ringen, Propellern und manchem mehr entworfen – alles Komponenten molekularer Mechanismen, die wie Legosteine im Nanomaßstab zusammengesteckt werden können. Verbesserte Methoden der analytischen Chemie und chemische Reaktionen zur vereinfachten Synthese großer organischer Moleküle beschleunigten den Fortschritt noch.

Nun steht die Forschung aber an einem Wendepunkt: "Inzwischen wurden 50 oder 60 verschiedene Motoren entwickelt", sagt der Chemiker Ben Feringa von der Universität Groningen in den Niederlanden. "Jetzt sollten wir über ihren Einsatz nachdenken, anstatt immer neue zu konstruieren." Das waren deutliche Worte im Rahmen einer der hoch angesehenen US Gordon Konferenzen im Juni, bei der es zum ersten Mal um molekulare Maschinen und ihre möglichen Anwendungen ging. Ein klares Zeichen für das Vorankommen des ganzen Forschungsfeldes, so kommentiert der Organisator und Chemiker Rafal Klajn vom Weizmann Institute in Rehovot, Israel. "Diese Modelle werden schon in 15 Jahren zentraler Bestandteil von Chemie und Materialdesign sein", sagt Leigh.

Doch der Weg dahin wird nicht ganz leicht. Die Forscher müssen erst einmal herausfinden, wie sie Milliarden molekularer Maschinen dazu bringen, messbare, makroskopische Effekte gemeinsam zu bewerkstelligen – beispielsweise die Formveränderung eines Materials, damit dieses wie ein künstlicher Muskel arbeitet. Die Maschinen müssen auch einfach zu steuern sein und ihre Aktionen zuverlässig und unbeschadet unzählige Male funktionieren.

Genau deshalb erwarten viele Insider erst einmal keine komplizierten Anwendungen, sondern eher die Nutzung der Basiskomponenten in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft: lichtaktivierte Schalter zur gezielten Freisetzung von Medikamenten, smartes Material, das Energie speichern kann und sich auf einen Lichtreiz hin ausdehnt oder zusammenzieht. Die molekularen Architekten müssen sich nun erst einmal Wissenschaftler suchen, die solche kleinen Maschinchen brauchen könnten, sagt Klajn. "Wir müssen sie davon überzeugen, dass unsere Nanomoleküle richtig spannend und klasse sind."

Der erste Shuttle

Viele der heutigen molekularen Maschinen gehen auf ein relativ einfaches Molekülsystem aus dem Jahr 1991 zurück, das von dem Chemiker Fraser Stoddart entworfen wurde, der inzwischen an der Northwestern University in Evanston in Illinois arbeitet. Sein so genanntes Rotaxan bestand aus einer "Achse", auf die ein ringförmiges Molekül aufgefädelt war. Die lineare Achse selbst besaß an jedem Ende einen sperrigen Stopper, sozusagen als Kappe, und zwei chemische Gruppen, die an den Ring binden konnten. Stoddart stellte damals fest, dass der Ring zwischen diesen zwei Stellen hin- und herspringen konnte, womit der erste molekulare Shuttle geboren war.

Im Jahr 1994 hatte er das Konstrukt so modifiziert, dass die Achse zwei verschiedene Bindungsstellen aufwies. Dieser Shuttle funktionierte in Lösung: Wurde der pH-Wert der Flüssigkeit verändert, sprang der Ring auf die gegenüberliegende Seite. Damit war der Shuttle zu einem reversiblen Schalter geworden, der eines Tages in Sensoren eingesetzt werden könnte, die auf Hitze, Licht oder bestimmte Chemikalien reagieren. Denkbar wäre auch ein Sensor, der die Klappe eines Nanocontainers öffnen kann, um damit ein Medikament in der richtigen Dosis, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort im Körper eines Menschen freizusetzen.

Stoddarts Schalter hatte zwei Eigenschaften, die nachfolgende Entwicklungen molekularer Maschinen immer und immer wieder aufwiesen. Erstens war die Verbindung zwischen dem Ring und den Bindungsstellen an der Achse keine starke kovalente Bindung, welche die Atome fest in Molekülen verknüpft. Stattdessen waren es schwächere elektrostatische Kräfte zwischen leicht positiven und negativen Abschnitten der zwei Komponenten. Damit konnten die Bindungen einfach gebildet und auch wieder gelöst werden, vergleichbar den Wasserstoffbrückenbindungen zwischen zwei DNA-Strängen. Als Zweites hatten die Schalter den Vorteil, dass sie keine externe Energie benötigten, um sich hin- und herzubewegen; sie wurden nur durch die Kollision mit anderen Molekülen der Lösung angetrieben, sprich allein durch die brownsche Molekularbewegung.

Jede Menge anderer Schalter folgten bald: Manche wurden durch Licht oder Temperaturveränderung kontrolliert, andere nutzten die Bindung spezifischer gelöster Ionen und Moleküle, vergleichbar den Ionenkanälen in Zellmembranen, die sich auf chemische Signale hin öffnen und schließen. Stoddarts interessierte sich aber für etwas ganz anderes. Bei seiner Arbeit zusammen mit James Heath am California Institute of Technology in Pasadena entwickelte er mit Hilfe von Millionen Rotaxanmolekülen einen Datenspeicher. In Sandwichform zwischen Silizium- und Titanelektroden gepackt, konnten die Rotaxane elektrisch von einem in einen anderen Zustand umgeschaltet und zum Speichern von Daten genutzt werden. Der knapp 13 Mikrometer breite molekulare Abakus besaß 160 000 Bits, die jeweils aus einigen hundert Rotaxanen bestanden und eine Speicherdichte von etwa hundert Gigabits pro Quadratzentimeter erreichten – vergleichbar den derzeit besten, kommerziell erhältlichen Festplatten.

Mit Hilfe von 24 der funktionsfähigsten Bits zeigte Stoddarts Team, wie sich die Buchstaben CIT (für California Institute of Technology) speichern und wieder abrufen ließen. Die Schaltungen waren allerdings nicht dauerhaft nutzbar und zerfielen meist nach weniger als 100 Speicherzyklen. Doch laut einer neuen Publikation ließe sich das Problem mit Hilfe von MOFs (metal-organic frameworks) lösen – diese so genannten metallorganischen Gerüste könnten die Nanoschalter schützen und für eine exakte 3-D-Anordnung sorgen.

Anfang des Jahres beschrieben Robert Schurko und Stephen Loeb von der University of Windsor in Kanada, wie sie etwa 1021 molekulare Schalter auf jeden Kubikzentimeter eines MOFs packten, und im September veröffentlichte Stoddart ein anderes MOF mit umschaltbaren Rotaxanen. Sein Gerät war an eine Elektrode angeschlossen, und alle Moleküle konnten durch Veränderung der Spannung gemeinsam umgeschaltet werden.

Die MOF-Forscher hoffen, dass ihnen die dreidimensionalen, festen Gerüste eine größere Dichte der Schalter bieten können als konventionelle Siliziumtransistoren, wodurch sich das Schalten einfacher kontrollieren ließe und vielleicht die Speicherung großer Datenmengen erlauben würde. "Richtig Sci-Fi wäre natürlich, wenn jedes einzelne Molekül als ein Bit agieren würde", sagt Loeb. Realistischer wäre seiner Meinung nach aber, dass ein kleines Stückchen eines MOFs mit Hunderten von Schaltern als ein Bit fungiert. Solange alle Schalter darin gut arbeiten, werden sie gemeinsam und verlässlich Daten speichern können.

Andere Labors haben mit Hilfe von Rotaxanen steuerbare Katalysatoren entwickelt. Leigh beschrieb vor drei Jahren ein System mit einem Stickstoffatom in der Mitte einer Rotaxanachse, genau an der Stelle, die normalerweise durch einen Ring abgedeckt ist. Fügt man Säure hinzu, dann bewegt sich der Ring zu einer der Seiten und gibt das Stickstoffatom frei, das nun eine ganz normale chemische Reaktion katalysieren kann. Doch es geht noch weiter: Im letzten November berichtete er über ein Rotaxansystem mit zwei verschiedenen katalytischen Zentren. Wird der Ring von einer zur anderen Stelle bewegt, lässt sich die Aktivität des Rotaxans umschalten und eine Mischung von Molekülen auf zwei unterschiedliche Weisen erreichen. Leigh versucht derzeit, mehrere verschiedene umschaltbare Katalysatoren in ein und derselben Flüssigkeit zu etablieren; ließen sich diese ein- und ausschalten, könnten sie Zielmoleküle in komplexe Gefüge einbauen, ganz ähnlich, wie es Enzyme in einer Zelle tun.

Nanomotoren

Nach den ersten Experimenten mit Shuttle und Schaltern kam das Feld im Jahr 1999 einen großen Schritt voran, als das Team von Feringas den ersten synthetischen, molekularen Motor baute. Er bestand aus einem einzigen Molekül mit zwei identischen "Paddel"-Einheiten, die durch eine Kohlenstoffdoppelbindung verbunden waren und damit an ihrem Platz gehalten wurden, bis ein plötzlicher Lichtstrahl die Bindung aufbrach und ihre Rotation erlaubte. Entscheidend dabei war, dass die Form der Paddel schon festlegte, dass sie sich nur in eine Richtung drehen konnten – bei ausreichend Licht und etwas Hitze eigentlich immer weiter.

Feringa hat mit diesen molekularen Motoren ein vierradgetriebenes "Nanocar" gebaut. Er konnte auch zeigen, wie Flüssigkristalle von den Motoren ausreichend Spin erhielten, um einen oben aufsitzenden Glasstab langsam rotieren zu lassen – der Stab war 28 Mikrometer lang und damit tausende Mal so groß wie die Motoren selbst.

So manche Chemiker finden die Motoren zwar ganz nett, aber letztlich für sich allein genommen nutzlos. "Ich war schon immer etwas skeptisch bei synthetischen Motoren – sie sind zu klein, und es ist zu schwierig, sie größer zu bauen", sagt der Chemiker Dirk Trauner von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Aber die zu Grunde liegenden chemischen Prinzipien könnten sich doch als sehr nützlich erweisen. So haben Wissenschaftler bereits mit solchen lichtaktivierten Mechanismen etwa hundert medikamentenähnliche Substanzen entwickelt, deren Wirkung durch Licht gesteuert und damit an- und abschaltbar ist.

Im Juli veröffentlichte beispielsweise das Team um Trauner eine Variante des potenten Tumormedikaments Combretastatin A4, das bisher schwere Nebenwirkungen hervorruft, weil es Tumorzellen genauso wie gesundes Gewebe attackiert. Bei dem neuen, durch Licht ein- und ausschaltbaren Medikament könnten die systemischen Nebenwirkungen reduziert sein. Die neue Substanz enthält nämlich eine Stickstoffdoppelbindung, die zwei Teile des Moleküls voneinander trennt und sie so im inaktiven Zustand hält. Nur unter Blaulicht kann sich die Bindung lösen und den Molekülabschnitten die Drehung in das aktive Zentrum erlauben. Das aktivierende Licht soll durch einen flexiblen Fiberglasschlauch oder ein implantiertes Gerät vor Ort gebracht werden, wodurch sich laut Trauner ein Gewebestück von nur zehn Mikrometer Dicke spezifisch anvisieren ließe. Trauner plant nun schon Untersuchungen an Mäusen, um die Wirksamkeit der Substanz gegen Krebs zu testen.

"Wir müssen die Branche einfach für die Fotopharmazie begeistern"Dirk Trauner

Er möchte auch durch Licht steuerbare Substanzen zur Therapie bei Makuladegeneration und Retinitis pigmentosa nutzen – beides Erkrankungen, bei denen die lichtsensitiven Fotorezeptoren im Auge, genannt Stäbchen und Zapfen, geschädigt sind. "Das sollte relativ einfach sein, weil Licht problemlos ins Auge einzubringen ist", erklärt er. Im vergangenen Jahr konnte er schon zeigen, dass die Injektion des chemischen Fotoschalters DENAQ ins Auge blinder Mäuse ihr Sehvermögen für mehrere Tage verbesserte und sie wieder zwischen hell und dunkel unterscheiden konnten. Das Forscherteam versucht nun dieselbe Technik für Primaten zu etablieren und hofft, in zwei Jahren mit Studien am Menschen beginnen zu können.

Trauner und Klajn wissen beide natürlich um die Schwierigkeit, die Pharmaindustrie vom Potenzial der durch Licht steuerbaren Substanzen zu überzeugen, insbesondere weil es noch keine Studiendaten beim Menschen gibt. "Wir müssen die Branche einfach für die Fotopharmazie begeistern", weiß Trauner. "Sobald ihnen der Wert klar ist, sind wir im Boot."

Klare Regeln

Lange Zeit bevor Lebewesen laufen konnten, haben die Zellen schon "Beine" als Teil ihrer Maschinerie genutzt. Bestes Beispiel dafür sind die zweiteiligen Proteine, genannt Kinesine, die Schritt für Schritt Moleküle durch das starre Zellgerüst aus Mikrotubuli transportieren.

Von den Kinesinen inspiriert, haben Forscher künstliche, wandernde Moleküle aus DNA entwickelt. Deren Beine sind meist auf einem Track an DNA verankert, wo sie an komplementäre Sequenzen binden. Wird ein kompetitierender DNA-Strang zugegeben, wird der Fuß der wandernden DNA gelöst und kann einen Schritt voranschreiten. Eines der erstaunlichsten Beispiele wurde im Jahr 2010 von Nadrian Seeman von der New York University beschrieben: Sein "Wanderer" hatte vier "Füße" und drei "Hände", mit denen er Nanopartikel aus Gold aufheben konnte, während er um eine Platte aus gefalteter DNA schritt.

Seemans DNA-Wanderer, wie auch andere schon bald aus den Laboren trudelnde Varianten, würden sich aber nur ziellos umherbewegen, wäre bei ihnen nicht eine Sperre eingebaut, die Rückwärtsschritte verhindert. Bei vielen Konstrukten dient hierzu einfach das Tempo der chemischen Reaktion beim Binden und Lösen der Füße oder die brownsche Molekularbewegung, welche den freien Fuß vorwärtstreibt.

In den letzten Jahren haben ausführliche chemische Experimente und Simulationsstudien zur Molekulardynamik gezeigt, dass alle chemisch getriebenen molekularen Maschinen, einschließlich vieler biologischer Motoren, genau von diesen "brownschen Sperren" kontrolliert werden. Die Gruppe des Biochemikers Nils Walter von der University of Michigan in Ann Arbor beschrieb im Jahr 2013 die Funktion solcher Mechanismen beim Spliceosom, einer zellulären Maschinerie zum Herausschneiden von RNA-Fragmenten vor der Proteinsynthese. "Die Kinesine nutzen sie, die Ribosomen nutzen sie, und das Spiceosom nutzt sie auch", erklärt Walter.

Somit unterliegen biologische und synthetische molekulare Maschinen denselben Prinzipien, und die Wissenschaftler beider Felder sollten ihr Wissen teilen. "Eigentlich sind es im Moment noch sehr unterschiedliche Forschungsfelder", sagt Walter. "Bahnbrechend Neues werden wir wohl erst finden, wenn wir uns zusammentun."

Nanoraketen

In der Zwischenzeit haben sich Chemiker schon einmal von dem 1966 erschienenen Kultfilm "Die phantastische Reise" und von seinem mikroskopisch klein geschrumpften U-Boot inspirieren lassen. So haben sie eine Reihe mikrometergroßer Partikel und Röhren entwickelt, die sich wie Raketen durch Flüssigkeiten schlängeln können. Einige dieser Motoren haben einen Katalysator, der seine Schubkraft aus einem Strom von Blasen erhält, den er aus der umliegenden Flüssigkeit – meist Wasserstoffperoxid – bildet. Andere bekommen ihren Antrieb direkt aus Licht oder externen elektrischen beziehungsweise magnetischen Feldern, was auch zum Steuern genutzt werden kann. "Die Nanomotoren können mehr als tausend Mal ihre eigene Länge pro Sekunde zurücklegen, das ist unglaublich", erklärt der Nanoingenieur Joseph Wang von der University of California in San Diego. Seiner Meinung nach liegen die vielversprechendsten Anwendungsmöglichkeiten in der schnellen Medikamentenversorgung oder in der kostengünstigen Entsorgung von Umweltschadstoffen – auch wenn viele auf dem Feld es noch zu früh finden, um vom Übertrumpfen der bisherigen Methoden zu sprechen.

Wasserstoffperoxid ist ein starkes Oxidationsmittel und in vivo schwerlich einsetzbar. "Als die Arbeiten noch auf Peroxid basierten, waren alle sehr skeptisch", gibt Wang offen zu. Aber letztes Jahr im Dezember veröffentlichte er Daten über einen Mikromotor zum Einsatz im lebenden Tier. Die etwa 20 Mikrometer lange Plastikröhre besitzt einen Kern aus Zink, das mit Magensäure reagiert und Wasserstoffblasen produziert, die sie letztlich vorwärtstreiben.

Im Experiment flitzten die Röhren etwa zehn Minuten lang ganz kontrolliert im Inneren eines Mausmagens herum, und Wang beförderte damit Nanopartikel aus Gold in das umliegende Gewebe. Bei Kontrollmäusen, die nur die nackten Nanopartikel erhalten hatten, fand er später dreimal weniger Gold in der Magenwand wieder als bei den Mäusen mit Partikeltransfer über die Röhren. Wang möchte mit seiner Entwicklung Medikamente oder Kontrastmittel schnell und effektiv in das Magengewebe des Menschen transportieren. "In den nächsten fünf Jahren werden wir praktische In-vivo-Anwendungen entwickeln", erklärt er. "Wahrlich eine fantastische Reise."

Im Moment gibt es nur wenige Überschneidungen der Forschungsfelder um Nanoraketen und molekulare Maschinen. "Aber wir könnten viel dazu beitragen", sagt Klajn. "Wenn man beispielsweise einen Mikromotor mit lichtsensitiven molekularen Schaltern bestückt, könnte das zusätzliche Kontrolle seiner Bewegung bringen", schlägt er vor.

Pumpen

Auf der Suche nach molekularen Maschinen, die tatsächlich sinnvoll anwendbar sind, bauen die Forscher inzwischen auch mehrere, verschiedene Komponenten zusammen. Im Mai dieses Jahres veröffentlichte Stoddart Daten zu einer künstlichen molekularen Pumpe, die zwei Ringmoleküle aus einer Lösung auf ein Lagerband hinaufhievt. Jeder Ring schlüpft dazu über einen Stopper an einem Ende der Kette hinweg und wird von einem schaltbaren Bindungspunkt angezogen. Legt man den Schalter um, wird der Ring über die zweite Barriere hinweg entlang der Kette getrieben, wo er einen bestimmten Abschnitt zum Anhalten erreicht.

Das System kann allerdings nur eine bestimmte Art von Molekülen transportieren, und es hat viele Versuche gebraucht, um es so zu etablieren. "Es war ein langer Weg", seufzt Stoddart; aber nun ist klar, dass molekulare Maschinen zur Aufkonzentration von Molekülen einsetzbar sind. Dabei wird das Gleichgewicht eines chemischen Systems ähnlich verschoben wie in biologischen Energiespeichern, bei denen Ionen oder Moleküle entgegen dem Konzentrationsgradienten bewegt werden. "Wir tüfteln gerade an einer Energiesperre", erzählt er begeistert.

Die unterschiedlichen Entwicklungen könnten laut Stoddart zu zwei getrennten Forschungsrichtungen führen: Im Nanobereich könnten die Maschinen Aufgaben auf molekularer Ebene erledigen, die anders nicht zu bewerkstelligen wären; im Makrobereich könnten Trillionen molekularer Maschinen gleichzeitig zur Materialumwandlung genutzt werden, oder es könnten – einer Armee von Ameisen gleich – große Lasten transportiert werden.

Leighs molekulares Fließband ist vielleicht das Paradebeispiel für eine Nanoanwendung: Angeregt durch den Aufbau eines Ribosoms basiert das Band auf einem Rotaxansystem, das Aminosäuren von seiner Achse aufnimmt und an eine wachsende Peptidkette anhängt. Das System wäre allerdings auch als Makrosystem denkbar: Innerhalb von 36 Stunden könnten 1018 Maschinen zusammen ein paar Milligramm eines Peptids synthetisieren. "Das ist natürlich nichts anderes als eine Synthese, die man auch in einer halben Stunde im Labor machen könnte", gibt Leigh zu. "Aber es zeigt, dass eine molekulare Maschine eine Schiene entlanglaufen kann, Molekülbausteine aufgreift und diese zusammenbaut." Leigh arbeitet inzwischen an weiteren Modellen zur Synthese von Polymersequenzen mit maßgefertigten Materialeigenschaften.

Anders herum könnten Billionen dieser kleinsten Maschinen zusammengenommen bisherige Eigenschaften von Materialien der Makrowelt verändern. Gele, die sich durch Licht oder Chemikalien gesteuert ausdehnen oder zusammenziehen, ließen sich beispielsweise als flexible Linsen oder Sensoren einsetzen. "Ich wette, es wird schon in den nächsten fünf Jahren das erste smarte Material geben, bei dem Schaltsysteme direkt eingebaut sind", sagt Feringa.

Dem Rotaxan ähnliche Moleküle sind bereits auf dem besten Weg zur kommerziellen Anwendung. So wurde im Jahr 2012 das Scratch Shield iPhone Case der Firma Nissan vorgestellt, das auf Arbeiten von Kohzo Ito von der Universität Tokio basiert. Das Material besteht aus Polymersträngen, die mit Paaren von fassförmigen Cyclodextrinmolekülen verkettet und in Form einer Acht verbunden sind. Drückt man auf eine der bisher gängigen Polymerhüllen, brechen die Verbindungen zwischen den Ketten und hinterlassen so einen Kratzer. Die Cylodextrinringe des neuen Materials arbeiten dagegen wie Räder eines Seilzugs und lassen die Polymerstränge hindurchgleiten, ohne dass Brüche entstehen. Diese Art von Schutzfilm könnte sogar einen spröden Bildschirm vor einem festen Schlag mit einem Hammer schützen.

Nach Stoddarts Ansicht sind die Bausteine der molekularen Architekten nun reif für die Anwendung. "Wir haben es weit gebracht", sagt er. "Nun müssen wir noch zeigen, dass die Dinge auch irgendwie nützlich sind."

Der Artikel ist im Original "The tiniest Lego: a tale of nanoscale motors, rotors, switches and pumps" in "Nature" erschienen.

Schreiben Sie uns!

1 Beitrag anzeigen