Nobelpreise 2014: Das Neuronen-Navi in unseren Köpfen

Hirnforscher haben Respekt vor ihrem Forschungsgegenstand: Alle fürchten, das Gehirn sei womöglich zu komplex, als dass es sich selbst einmal verstehen könne. Einfache und einleuchtende Theorien über die Funktionsweise von abstrakten Gehirnprozessen haben es deswegen schwer, und oft entpuppen sie sich als einfach falsch. Wenn nicht, dann verdienen ihre Entdecker einen Nobelpreis – so wie May-Britt und Edvard Moser sowie John O'Keefe. Sie erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung für Medizin und Physiologie für ihre Forschung zu den Ortszellen und Rasterzellen: den essenziellen Komponenten eines universellen und – wenn man es einmal verstanden hat – verblüffend einleuchtenden Orientierungs- und Navigationssystems im Hirn von Tieren und Menschen.

Der 1939 geborene britisch-amerikanische Neurowissenschaftler O'Keefe vom University College in London hatte in den späten 1960er Jahren den Mut, eine noch sehr neue Technik auf ebenso neue Art auszuprobieren: Er griff auf eine damals noch nicht häufig eingesetzte Methode zurück, die Aktivität von Hirnneuronen in lebenden Tieren mit implantierten Elektroden zu überwachen. Anders als andere Wissenschaftler testete er im Experiment aber nicht einfache Reize, um zunächst einmal eine Liste von Reaktionen einzelner Hirnneurone aufzustellen. Stattdessen ließ er Ratten in einem kleinen Irrgarten tun, was sie wollten: meist einfach herumlaufen. Gleichzeitig beobachtete er, was sich in der Hirnregion des Hippocampus dabei tat.

So stieß er auf eine Art von Zellen, die ganz anders funktionierten als alle anderen bis dahin bekannten Neurone – den etwas später so getauften "Ortszellen" (englisch: place cells). Jede dieser Zellen repräsentiert, so der Forscher zunehmend verblüfft, offenbar eine einzige Position des Tiers im Labyrinth: Sie feuerten immer nur dann, wenn eine Ratte einen bestimmten Ort erreicht hatte [1]. Aus vielen Ortszellen entsteht so eine Karte der Umgebung, wie O'Keefe nach und nach herausarbeitete: Eine einzelne Zelle verleiht dem Tier damit ein Gefühl für einen – den derzeitigen – Aufenthaltsort. Zugleich scheint die spezifische Aktivität von mehreren Zellen in der Kombination klarzumachen, in welchem Lebensraum, also auf welcher Karte, sich die Ratte gerade bewegt – ob sie sich zum Beispiel im Käfigumfeld oder dem Experiment-Irrgarten befindet.

Von der Karte zum GPS

In den Jahren nach der bahnbrechenden Entdeckung bestätigten O'Keefe und eine ganze Reihe von durch seine Arbeit inspirierten Forschergruppen, wie die Ortszellen funktionieren, wie das Gehirn neue Karten generiert und sich Ortskenntnisse aneignet. Deutlich wurde nach und nach die Universalität des Mechanismus: Ortszellen finden sich nicht nur in Ratten und Mäusen, sondern in vielen Tieren. Von der Fledermaus über die Affen bis hin zum Menschen: Allen verraten Ortszellen am Ort A, gerade "da" zu sein.

Ein Problem blieb: Was genau ist eigentlich "da"? Wie kommt man "da" hin? Wie läuft der Weg von B nach A, womöglich gar der kürzeste von mehreren Alternativen? Ortszellen können bei solchen Problemen nicht helfen, denn sie sind lediglich, und auch das nur im Idealfall, Erfolgsmelder: Wenn eine herumwandernde Ratte oder ein herumwandernder Mensch auf A stößt, tun die Zelle das kund – mehr nicht. Eine Hilfe beim Navigieren von B zu A können sie ebenso wenig leisten, wie danach die erfolgreich absolvierte Route abspeichern. Ortszellen versorgen uns mit einer Karte, nicht aber mit dem Knowhow, diese zu lesen.

In drei Jahrzehnten nach O'Keefes ersten Experimenten sammelten sich immer mehr Details über die neuronalen Grundlagen des Ortsgefühls: Man entdeckte etwa "Kompasszellen", die bei einer bestimmten Kopfhaltung in einer Himmelsrichtung aktiv sind; oder "Wandzellen", die das Raumgefühl mit der Information erweitern, links oder rechts an einem Hindernis entlangzustreichen. Wie die unzusammenhängenden Einzelinformationen aber verknüpft werden – also ein Theoriemodell der Navigationskompetenz des Hirns –, konnten diese Arbeiten nicht liefern.

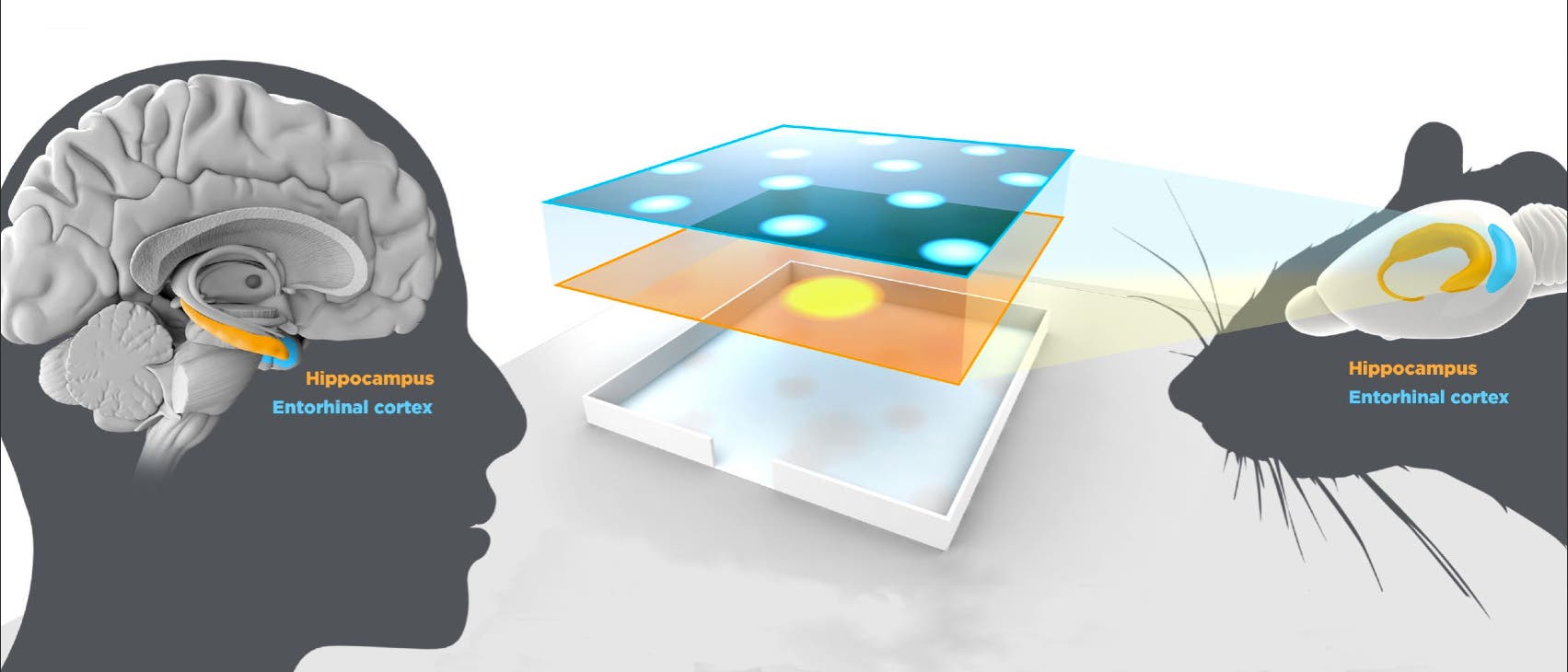

Die jetzt gemeinsam mit O'Keefe gekürten Nobelpreisträger May-Britt und Edvard Moser, beide heute an der Norwegischen University of Science and Technology in Trondheim, hatten sich die neuroanatomische Expertise beigebracht, eine dem Hippocampus benachbarte Hirnregion von Ratten, den entorhinalen Kortex, zu untersuchen. Diese Region war interessant, weil sie offenbar eng mit dem Ortszellenareal des Hippocampus interagiert. Zugleich ist sie aber auch notorisch schwer zu untersuchen, ohne die Versuchstiere beim Einführen der Ableitungsgeräte schwer zu verletzten. Im Jahr 2005 hatten die Mosers die technischen Schwierigkeiten jedoch in den Griff bekommen: Sie stießen auf einen Typ von Neuronen, die ein den Ortszellen recht ähnliches Erregungsverhalten zeigten; die Raster- oder Gitterzellen (englisch: grid cells) [2].

Anders als die Ortszellen des Hippocampus feuern diese neu entdeckten Zellen an verschiedenen Stellen des Raums. Die Raumpunkte, auf die eine einzelne Zelle reagiert, formen dabei ein regelmäßiges Gitternetz mit konstanten Abständen – eben ein Gitter oder Raster ("grid"). Dieses bleibt an dem Versuchstier vertrauten Orten auf Dauer stabil, kann sich aber beim Kennenlernen einer neuen Umgebung auch rasch neu bilden.

Und je größer ein Areal, in dem das Tier sich bewegt, desto größere, aus immer mehr Hexagonalwaben bestehende Gitter projiziert der entorhinale Kortex auf eine abstrakte innere Hirnkarte. Anders als bei den Ortszellen bleibt dieses Raster auch dann erstaunlich konstant, wenn sich die Äußerlichkeiten in der Umgebung ändern – wenn also etwa ein Orientierungspunkt in einer anderen Farbe gestrichen wird. Das geometrische Feuerraster ändert sich auch nicht in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung und der Laufgeschwindigkeit eines Versuchstiers.

Am Feuern der Rasterzellen pro Zeiteinheit könnte ein Organismus nun ablesen, wie schnell er sich entlang des Rasters, also durch den Raum, bewegt. Vor allem aber schaffen die Rasterzellenwaben, so vermuten Forscher heute, ein zusammenhängendes Koordinatensystem: Das System verknüpft verschiedene Waben miteinander; und noch dazu in verschiedenem Maßstab, denn unterschiedliche Zellen eines Rasters können zugleich auch zu einem kleineren oder größeren zweiten, dritten oder vierten Raster gehören. Gleich bleibt dabei immer eine hexagonale Anordnung – die mathematisch-geometrisch effizienteste Anordnung eines Gitternetzes.

Wichtig für die Funktion des neuronalen Navigationssystems ist, so zeigten verschiedene Experimente der Mosers und anderer Teams, der Austausch neuronaler Informationen der verschiedenen Hirnareale: Ständig senden Ortszellen aus Hippocampus ("Wo bin ich?") und entorhinalem Kortex ("Wie hängt 'hier' mit der Umgebung zusammen?") sowie Labyrinth-, Wand- und andere Zelltypen sich gegenseitig Informationen, aus denen dann der Positionssinn resultiert.

Das Navigationssystem – typisch für unser Gehirn?

Das Nobelkomitee findet die Entdeckung von O'Keefe, Moser und Moser bahnbrechend, weil sie als Modell für die interagierend vernetzte Funktionsweise anderer Hirnprozesse herhalten kann. Zum Beispiel unser Gedächtnis: Zeit- statt ortkodierende "Ortszellen"-Analoga könnten etwa beim Hervorholen episodischer Erinnerungen aktiv sein. Seit den 1990er Jahren vermuten Schlaf- und Gedächtnisforscher zudem, dass sich mit Hilfe von Ortszellen die Konsolidierung von Gedächtnisinhalten während des Schlafs erforschen lässt: Experimente hatten nahegelegt, dass Ratten im Schlaf eine bestimmte Reihenfolge von Ortszellenaktivitäten abspulen, die eine zuvor erlernte Route durch ein Labyrinth wiederholte. Gedächtnisbildung, Zeitwahrnehmung oder Navigation – gut möglich, das diese auf den ersten Blick sehr verschiedenen Prozesse auf ganz ähnlich schematisierbaren neuronalen Prozessen beruhen. Ein solches Schema aufzuzeigen, verdient sicher die höchste wissenschaftliche Auszeichnung.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben