2-D-Materialien: Perfekte Folien für den Chip der Zukunft

Chipentwickler wissen: Die Zeit ist nicht mehr fern, da wird ihr Grundstoff Silizium an seine Grenzen stoßen. Das probate Rezept, immer mehr, immer kleinere Bauteile auf den Prozessoren unterzubringen, wird dann fast nur noch Ausschuss liefern. Alternative Materialien und alternative Prinzipien müssen folglich her.

Als besonders viel versprechend gilt eine Materialklasse bestimmter Metallverbindungen mit dem bekanntesten Vertreter Molybdändisulfid. Ähnlich wie das "Wundermaterial" Graphen lassen sie sich in stabilen Schichten von nur wenigen Atomen Dicke herstellen. Im Unterschied zum kohlenstoffbasierten Graphen offenbaren sie jedoch eine Eigenschaft, die sie für den Einsatz in Computerchips geradezu prädestiniert: Sie sind wie Silizium Halbleiter, das heißt, ihre Stromleitfähigkeit lässt sich innerhalb von Sekundenbruchteilen verändern. Darum kommen sie zumindest von der Theorie her am ehesten für den Einsatz in Chips in Betracht.

Doch ihre Halbleitereigenschaft ist nur eins der Merkmale, mit dem diese "Übergangsmetall-Dichalkogenide" punkten. Dank einiger exotischer Eigenschaften bieten sie sich ebenso für alternative Rechnerkonzepte an, etwa auf Basis des Elektronenspins (Spintronik) oder anderer atomarer Phänomene (Valleytronik, Orbitronik). Einige Wissenschaftler sehen ihre Einsatzmöglichkeiten dagegen eher in der Optoelektronik, der Hochgeschwindigkeitskommunikation oder wahlweise als Daten- oder Energiespeicher. Und Forscher haben längst noch nicht das gesamte Spektrum an Möglichkeiten ausgelotet, das diese Materialien bieten.

Nanoschichten in Riesig

Einer Anwendung stand bislang vor allem der untaugliche Herstellungsprozess entgegen. Er lieferte den Wissenschaftlern kaum mehr als kleine Fetzen des Materials. Solche Proben gewinnt man in der Regel durch Abschälverfahren – von größeren Multischichtblöcken werden möglichst präzise einzelne Schichten abgetragen. Unter Verwendung aggressiver Ausgangschemikalien lassen sich auch Folien durch Abscheidung aus der Gasphase produzieren. Doch Experten zufolge ist es unwahrscheinlich, dass mit den bislang existierenden Verfahren Brauchbares für die Computerindustrie herausspringt.

Umso viel versprechender klingt ein neues Verfahren, das ein Team um Jiwoong Park von der Cornell University in Ithaca nun vorgestellt hat. Übergangsmetall-Dichalkogenide bestehen immer aus einem Metall wie Molybdän oder Wolfram sowie einem der drei Elemente Schwefel, Selen oder Tellur. Ihre Moleküle bilden zusammen einen Dreischichtaufbau, bei dem das Metall in der Mitte von dem darüber- und darunterliegenden zweiten Element flankiert wird.

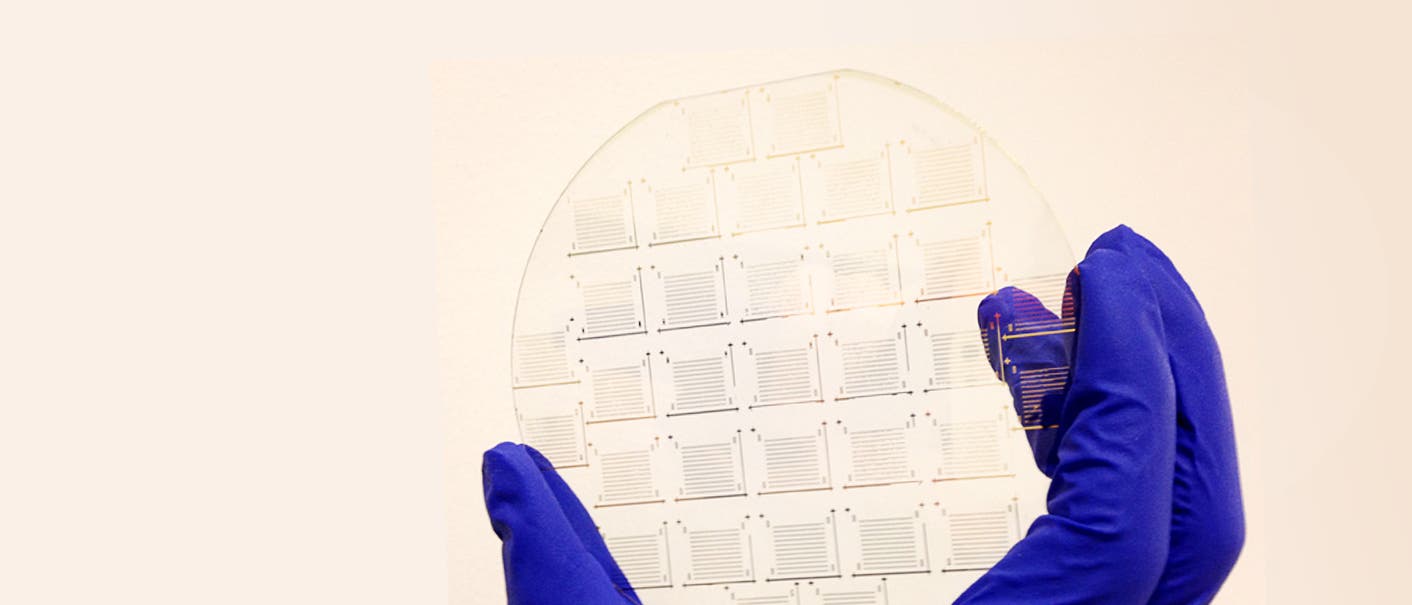

Park und Kollegen gelang es nun, solche exakt drei Atome dicken Schichten aus Molybdändisulfid (MoS2) und Wolframdisulfid (WS2)herzustellen – und zwar nicht in Mikrometerformat, sondern in Rundscheiben von satten zehn Zentimeter Durchmesser. Sie sind damit über 100 Millionen Mal breiter als dick.

"Es gibt eine Menge Leute, die versuchen, solche Einzelschichten im Großmaßstab zu züchten, mich eingeschlossen", sagt der Materialforscher Georg Duesberg vom Trinity College in Dublin gegenüber "Nature". "Wie es aussieht, haben die es jetzt wirklich geschafft."

Heißes Volldampfverfahren

Das neue Verfahren entspricht im Wesentlichen dem herkömmlichen, also der so genannten chemischen Gasphasenabscheidung, enthält jedoch einen zentralen Kniff, der darin besteht, andere gasförmige Ausgangsprodukte zu nehmen als bislang üblich, erklärt Park. Die entsprechenden Moleküle (Mo(CO)6 beziehungsweise W(CO)6 sowie S(CH2CH3)2 als Schwefellieferant) enthalten jeweils nur ein Atom der erwünschten Substanz. Mit diesen Gasen werden die Schichten in 26 Stunden unter 550 Grad Celsius auf einer mit Siliziumdioxid beschichteten Siliziumscheibe gezüchtet. Als entscheidend erwies sich, währenddessen ununterbrochen Wasserstoffgas zuzuführen, um kohlenstoffhaltige Verunreinigungen im Endprodukt zu verhindern.

Die Wissenschaftler setzten nun noch eins drauf und erzeugten auf diesem Rohling insgesamt 200 Feldeffekttransistoren, ein Standardbauteil moderner elektronischer Schaltungen. Die Überprüfung ergab, dass lediglich zwei davon nicht wie gewünscht funktionierten, was ihnen eine Erfolgsquote von 99 Prozent bescherte. Sie zeigt, dass auf nahezu der gesamten Oberfläche eine fehlerfreie Schicht gewachsen war.

Laut den Forschern soll es auch möglich sein, eine Schicht mit einer Lage Siliziumdioxid abzudecken und erneut dem Prozess zu unterziehen, so dass eine Sandwichstruktur entsteht. Richtet man an den passenden Stellen leitende Verknüpfungen zwischen den Schichten ein, müssten sich dreidimensionale Schaltungen realisieren lassen, erklären Park und Kollegen. Auch Experimente mit Laminaten aus MoS2 und Graphen oder Bornitrid haben bereits viel versprechende Ergebnisse geliefert.

Verfahren doch zu "unflexibel"?

Vor allzu viel Euphorie warnen allerdings Tobi Marks und Mark Hersam von der Northwestern University in Evanston, Illinois, in ihrem ansonsten sehr positiven Begleitkommentar: Dem praktischen Einsatz stünden noch eine Anzahl Hürden entgegen. So bewegen sich die Ladungsträger in den drei Atome dicken Schichten beispielsweise langsamer als in konventionellem Silizium oder gar Graphen, was theoretisch die Rechnergeschwindigkeit begrenzt. Auch entsprechen ihre elektronischen Eigenschaften noch nicht ganz den Wünschen von Chipherstellern, die ja beispielsweise auch an den Energieverbrauch ihrer Geräte denken müssen.

Auf Grund der hohen Produktionstemperatur können die Schichten zudem nicht auf flexiblen Trägern erzeugt werden. Dabei sollen die ultradünnen 2-D-Materialien gerade hier ihre Stärken ausspielen. Möglicherweise fänden sich jedoch Wege, das MoS2 auf Siliziumdioxid zu erzeugen und dann auf neue Untergründe zu transferieren, schreiben Marks und Hersam.

Und wer weiß, vielleicht liegt die wahre "Killer-App" dieser Materialien ja in einem ganz anderen Bereich. An exotischen Effekten herrscht kein Mangel. Laut Marks und Hersam lassen sich Korngrenzen innerhalb der Schicht durch elektrische Spannung verschieben, womit der Leitungswiderstand gezielt manipuliert werden kann – es entsteht ein "Memristor", und von dort aus ist es praktisch nur noch ein ganz kurzes Stück zur elektronischen Nervenzelle im Computer.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben