Experimente: Große Physik ganz klein

Ob detailgetreu nachgebildete Modelleisenbahnen, flugfähige Minihelikopter oder handgroße Dampfmaschinen, die sich fauchend in Gang setzen lassen: Immer wieder machen sich Tüftler ans Werk, um liebevoll Miniaturen technischer Gerätschaften zu konstruieren. Diese sollen möglichst genau so funktionieren wie ihre großen Vorbilder, damit wir sie im Kleinen besser begreifen, verstehen und bestaunen können. Derselbe Tüftlergeist ist aber nicht nur in Kellern, Schuppen und auf Dachböden lebendig, sondern auch in physikalischen Laboren. Denn vieles, was Forscher gern untersuchen würden, liegt außerhalb ihrer Möglichkeiten: Weder können sie den Urknall erneut in Gang setzen noch nach Belieben mit energiereichen Elementarpartikeln herumspielen oder gar ein Schwarzes Loch aus der Nähe erkunden.

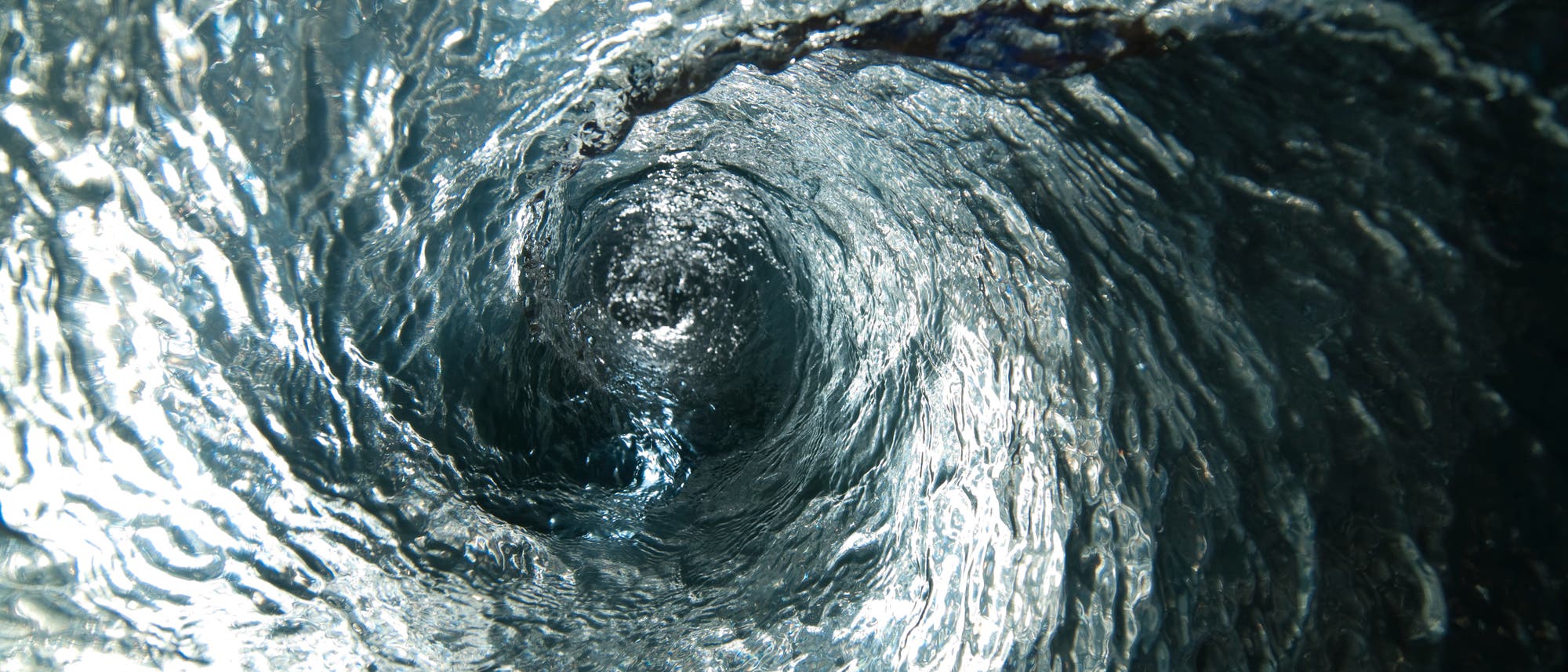

Und doch finden sich überall auf der Welt Versuchsanordnungen, die genau das ermöglichen sollen. Die Wissenschaftler verzichten dabei zwar auf "echte" Schwarze Löcher und auf das "echte" Higgs-Boson, versuchen aber, diese Objekte auf dem Labortisch möglichst genau nachzuahmen, indem sie etwa den Rand Schwarzer Löcher mit Wasserwellen nachbilden und das Higgs-Teilchen bei Experimenten mit flüssigem Helium. Kurz: Sie schaffen Analogien physikalischer Systeme, die idealerweise genau so oder zumindest fast so wie das Original funktionieren. Auf diese Weise hoffen die Forscher, trotz mancher praktischer und finanzieller Grenzen der experimentellen Physik neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Idee, physikalische Phänomene zu untersuchen, ohne dass man sie tatsächlich beobachtet, ist nicht neu. Schon den Griechen der Antike dienten Gedankenexperimente dazu, die – bisweilen absurden – Konsequenzen ihrer Theorien zu prüfen, und sie erfüllen ihren Zweck auch noch in Zeiten der Relativitäts- und Quantentheorie. In den letzten Jahrzehnten haben leistungsstarke Computer zudem Möglichkeiten eröffnet, physikalische Prozesse durch umfangreiche Berechnungen zu simulieren. Das reine Rechnen stößt allerdings auf Grenzen: "Es sind noch immer viele Fragen offen, die wir an die von uns untersuchten Systeme stellen – wir können mit Software eben nur das nachbilden, was wir bereits über die Systeme wissen", sagt Daniele Faccio von der Heriot-Watt University im schottischen Edinburgh.

Mathematik - die universelle Sprache

Mit Analogien ist das anders. Die universelle Sprache, die jeglichem physikalischen Phänomen zu Grunde liegt, ist die Mathematik. Und oft tauchen in unterschiedlichen Zusammenhängen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, identische Gleichungen auf. Wenn Forscher also darauf stoßen, dass zwei scheinbar unterschiedliche physikalische Systeme denselben mathematischen Regeln folgen, dann können sie das eine System durch das andere ersetzen. "Das ist zwar nicht dasselbe wie das Originalsystem. Aber es ist allemal interessanter als die Beschäftigung mit einem Computermodell", sagt Faccio.

Ein Beispiel liefert das Higgs-Boson. Dieses Teilchen war das letzte noch fehlende Puzzlestück im Standardmodell der Elementarteilchenphysik, das beschreibt, wie die Elementarteilchen über drei der vier Grundkräfte der Natur miteinander wechselwirken; nur die Gravitation als Kraft Nummer vier bleibt in diesem Modell außen vor. Die Idee, dass es so etwas wie das Higgs-Teilchen geben könnte, kam in den 1960er Jahren auf. Ihr zufolge ist das Vakuum von einem unsichtbaren Feld durchdrungen, dem Higgs-Feld. Indem es stärker oder schwächer mit den Elementarteilchen wechselwirkt, verleiht es diesen unterschiedliche Massen. Und wenn man sehr viel Energie in das Feld pumpt, so dass es stark in Schwingung gerät, manifestiert es sich plötzlich in Form von Higgs-Teilchen.

Doch erst 2012 vermeldeten Forscher des CERN, dem bei Genf gelegenen Teilchenforschungszentrum, das Higgs am Hadronenbeschleuniger LHC erzeugt und nachgewiesen zu haben. Einer der Gründe dafür, dass der Nachweis so lange auf sich warten ließ, war, dass niemand die genaue Höhe der dafür nötigen Energie vorhersagen konnte; sicher war nur, dass sie sehr hoch sein würde. Den präzisen Wert fanden die LHC-Forscher erst heraus, als sie die Trümmer milliardenfacher Kollisionen zwischen energiereichen Teilchen überprüft hatten. Vielleicht haben sie es sich aber auch unnötig schwer gemacht. Als der Higgs-Mechanismus in den 1960er Jahren von Theoretikern diskutiert wurde, war bereits ein ähnliches Konzept im Umlauf. Allerdings war es in einem anderen Zusammenhang entwickelt worden, dem der Supraleitung.

Supraleitende Materialien verlieren bei niedrigen Temperaturen praktisch jeden elektrischen Widerstand, transportieren Strom also verlustfrei. Der Grund dafür: Auf mikroskopischer Ebene beginnen Elektronen im Leiter paarweise miteinander und mit dem Atomgitter ihrer Umgebung zu wechselwirken. Das wiederum führt zur Entstehung teilchenähnlicher Gebilde, die als Cooper-Paare bekannt sind, keinen elektrischen Widerstand kennen und sich völlig frei im Leiter bewegen. Tatsächlich ist die Mathematik, die diesen Prozess beschreibt, nahezu die gleiche wie die, mit denen sich die Higgs-Wechselwirkungen in Formeln fassen lassen, wenngleich Letztere bei höheren Energien stattfinden.

Das Higgs-Boson im Supraleiter

Zum erstaunlichen Effekt der Supraleitung kam es bei den anfänglichen Experimenten zwar nur in Materialien, die mit aufwändigen Verfahren fast auf den absoluten Temperaturnullpunkt bei minus 273 Grad Celsius heruntergekühlt worden waren - gleichwohl ist die experimentelle Ausstattung, um den Effekt zu untersuchen, erheblich kleiner und billiger als ein Teilchenbeschleuniger. Indem man also bestimmte Prozesse in einem Supraleiter beobachtet, könnte man entscheidende Hinweise auf die Beschaffenheit des realen Higgs-Bosons gewinnen (siehe Grafiken).

Schon 1981 sichteten die Erforscher der Supraleitung ein higgsähnliches Teilchen. Es brauchte einige Zeit, um das zu erkennen. Tom Kibble vom Imperial College in London gehörte 1964 zu den sechs Physikern, welche die Idee des Higgs-Mechanismus vorstellten, um zu erklären, wie Elementarteilchen zu ihrer Masse kommen. Er und seine Kollegen hatten damals aber noch nicht recht erfasst, was sich in der Theorie der Supraleitung bereits abzeichnete und welche Bedeutung es hatte. "Natürlich kannten wir diesen Vorschlag, aber wir verstanden ihn nicht sehr gut - zumindest ich nicht", berichtet er. 1981 wiederholte sich diese Geschichte in ähnlicher Weise: Damals wurde in einem Supraleiter tatsächlich die Signatur eines higgsähnlichen Teilchens entdeckt. Weil die Theorie der Supraleitung bei niedrigen Temperaturen gut etabliert war, registrierten die Wissenschaftler sie aber nur als weitere, eher zufällige Bestätigung ihrer Theorie, während theoretische Teilchenphysiker zur gleichen Zeit nach Möglichkeiten suchten, wie sich die Theorie des Higgs-Mechanismus irgendwie experimentell überprüfen ließe. Für nützliche Hinweise aus dem Lager der Supraleiterforscher wären sie sicher dankbar gewesen. Aber "wir erkannten schlicht nicht, wie groß das Higgs werden würde", konstatiert Peter Littlewood vom Argonne National Laboratory in Illinois, der an der Deutung der Supraleiterexperimente mitgearbeitet hat.

Letztendlich wurde das Higgs-Teilchen entdeckt, ohne dass die Forschung an Supraleitern dazu beigetragen hätte. Aber sein Nachweis gelang zu einer Zeit, in der die Instrumente zur Nutzung von Analogien schon sehr leistungsfähig waren, wie es Marie-Aude Méasson von der Université Paris Diderot beschreibt. Dies liegt zum Teil daran, dass es inzwischen eine explodierende Zahl von Sichtungen higgsähnlicher Objekte gibt - nicht nur in Supraleitern, sondern auch in Wolken aus kalten Rubidiumatomen, die so stark heruntergekühlt wurden, dass sie alle denselben Quantenzustand einnehmen, sowie in bestimmten Typen von Magneten. Inzwischen sind gemeinsame Konferenzen und Forschungsprojekte ins Leben gerufen worden, um das Wissen der Beteiligten zu bündeln. "Weil es immer mehr Beispiele gibt, sind viele Forscher mittlerweile davon überzeugt, dass sich Analogien und Teilchenphysik tatsächlich gegenseitig befruchten können", sagt Méasson.

In der Tat ruht auf den Analogien manche Hoffnung. Eine davon besteht darin, Experimente zu finden, die bei niedrigen Energien stattfinden können, die aber gleichzeitig neue Wege aufzeigen, das Higgs-Teilchen bei sehr energiereichen Kollisionen nachzuweisen. Vor allem aber könnten Analogien zur Entdeckung von so genannter neuer Physik beitragen. Das Higgs-Teilchen passt zwar wunderbar zu allen Voraussagen des Standardmodells, doch es gibt auch vieles, was das Standardmodell nicht erklärt, etwa die Dunkle Materie, die anscheinend den größten Teil der Masse des Universums ausmacht, die Dunkle Energie, die Forscher für die sich beschleunigende Expansion des Universums verantwortlich machen, und den kosmischen Überschuss von Materie gegenüber Antimaterie.

Supersymmetrische Teilchen in Helium-3?

Einen theoretischen Rahmen, der auf manchen dieser Gebiete Fortschritte verspricht und sich als Theorie der nächsten Generation anbietet, liefert die so genannte Supersymmetrie, kurz SUSY. Zu ihren zentralen Voraussagen gehört, dass mehr als nur eine einzige Art von Higgs-Teilchen existieren sollte. Grigori Volovik von der Aalto-Universität in Helsinki und Mikhail Zubkov vom Institut für Theoretische und Experimentalphysik in Moskau glauben, 2013 möglicherweise Anhaltspunkte dafür gefunden zu haben, wo sich diese zusätzlichen Teilchen aufspüren lassen könnten: in suprafluidem Helium-3. Jene seltene Form des Heliums ist dank ihrer Reinheit besonders wertvoll für die Erforschung winziger Quanteneffekte. Analysiert man das Spektrum angeregter Zustände darin, deuten sich tatsächlich auch Higgs-Teilchen bei 210 und bei 325 Gigaelektronvolt an; das 2012 entdeckte Higgs besitzt hingegen eine Masse von etwa 125 Gigaelektronvolt. Für sichere Aussagen sei es aber noch viel zu früh, sagt Zubkov. Immerhin schließen die Beobachtungen am LHC die Existenz dieser Teilchen bislang nicht aus.

Ashvin Vishwanath, Theoretiker an der University of California in Berkeley, glaubt, die Dinge noch weiter treiben zu können. Der Ausgangspunkt seiner Überlegungen: Statt wie im Standardmodell strikt zwischen Fermionen (aus denen Materie besteht) und Bosonen (die Kräfte vermitteln) zu unterscheiden, nimmt man bei SUSY an, dass zwischen Fermionen und Bosonen eine enge Beziehung besteht und jedes Fermion einen bosonischen Superpartner hat und umgekehrt.

"Wir hatten gehofft, am LHC Spuren von SUSY zu sehen - aber nachdem uns das nicht gelungen ist, gehen wir jetzt andere Wege", sagt Vishwanath, der jetzt ebenfalls auf Analogien setzt. Geht Materie von einer Phase in eine andere über, wechselt sie also in einen neuen Zustand, passieren seltsame Dinge. Kühlt beispielsweise Eisenschmelze ab und erstarrt, ordnen sich die quantenmechanischen Spins ihrer Elektronen parallel an. Dadurch wird das Metall magnetisch. Kühlt man es weiter ab, bis nahe zum absoluten Temperaturnullpunkt, führen Quantenfluktuationen zu weiteren Phasenübergängen, bei denen noch exotischere Formen von Symmetrie ins Spiel kommen. Beispielsweise nähern sich die Geschwindigkeiten, mit denen sich Elektronen und Phononen in der Probe bewegen, zunehmend aneinander an, bis sie schließlich übereinstimmen. (Als Phononen bezeichnet man Schallwellen, die in Form von Wellenpaketen durch das Metall laufen und die man sich als Teilchen vorstellen kann.) Elektronen zählen nun aber zu den Fermionen und Phononen zu den Bosonen. Vishwanath und seine Kollegen vermuten daher, dass die Mechanismen, die im Metall zu einer Symmetrie zwischen beiden Teilchenarten führen, möglicherweise auch Aufschluss darüber geben, wie es zur Supersymmetrie kommt.

Existieren kosmische Strings gar nicht?

Aber es genügt nicht, eine Analogie zu einem interessanten Phänomen zu finden - man muss auch sicher sein, dass dieses in der realen Welt überhaupt existiert. Kibble mahnt deshalb zur Vorsicht. In den frühen 2000er Jahren gehörte er zur COSLAB-Initiative (Cosmology in the Laboratory), die sich für die verstärkte Anwendung von Analogien in der Kosmologie einsetzte. Diese eignen sich zum Beispiel, um die von Kibble entwickelten Ideen zu so genannten kosmischen Strings zu untersuchen. Solche Störungen der Raumzeit könnten nach den Voraussagen vieler Theoretiker im frühen Universum entstanden sein, als dessen Expansion und Abkühlung begann. Sicher ist das aber keineswegs, sagt Kibble: "Gut möglich, dass kosmische Strings gar nicht existieren."

Ein weiterer Fall sind Monopole, also einzelne Magnetpole, die unabhängig von ihrem Gegenstück existieren und sich frei bewegen. In der Natur scheint zwar alles, was mit Magnetismus zusammenhängt, jeweils zwei entgegengesetzte Pole aufzuweisen. Aber hinter dieser Feststellung lauert ein Problem, wie der Theoretiker Paul Dirac bereits in den 1930er Jahren zeigte. Dass wir nämlich im Universum einzelne, frei bewegliche elektrische Ladungen beobachten, setzt der Theorie zufolge voraus, dass im Verlauf des Urknalls eben auch magnetische Monopole entstanden.

In Analogieexperimenten tauchen sie inzwischen häufig auf. Zunächst geschah dies in Spin-Eis, also in stark herabgekühlten Kristallen mit bestimmten Spin-Konfigurationen. Anfang 2014 berichteten Forscher, Monopole auch in einer extrem kalten Wolke aus Rubidiumatomen entdeckt zu haben. Sind darüber hinaus freie Monopole denkbar, die außerhalb solcher Materialien existieren? Die Antwort steht noch aus, aber für David Hall vom Amherst College in Massachusetts, der die Rubidiumexperimente durchgeführt hat, ist es "auf jeden Fall beruhigend, dass die diracsche Monopolstruktur in der Natur existieren kann".

Ihre beste Wirkung erreichen Analogien dann, wenn es um Objekte im Universum geht, die wir nicht direkt beobachten können. Ein gutes Beispiel sind Schwarze Löcher. Diese kosmischen Schwerkraftmonster werden von der einsteinschen Gravitationstheorie, also der allgemeinen Relativitätstheorie, vorhergesagt. Sie bilden sich aus kollabierenden Sternen, und auch in den Zentren vieler Galaxien werden extrem massereiche Vertreter dieser Gattung vermutet. Außerdem öffnen sie einen Weg zum heiligen Gral der Physik: eine Theorie der Quantengravitation. Dies muss erklären, was geschieht, wenn Teilchen des Standardmodells unter den Einfluss extrem starker Gravitation geraten, also der vierten fundamentalen Kraft.

Weil ein Schwarzes Loch kein Licht aussendet, lässt sich allerdings nicht leicht herausfinden, was in ihm oder auch nur an seinem Rand vorgeht. Silke Weinfurtner von der University of Nottingham in Großbritannien hat sich vorgenommen, den Schleier zu lüften, indem sie im Labor die so genannte Hawking-Strahlung eines Schwarzen Lochs simuliert - mit Hilfe von Wasser und Laserlicht. Den Prozess, durch den diese Strahlung emittiert wird, hat in den 1970er Jahren der britische Theoretiker Stephen Hawking vorgeschlagen. Im Bereich des Ereignishorizonts eines Schwarzen Lochs - also beim "Punkt ohne Wiederkehr", ab dem für einfallende Materie und Energie kein Entkommen mehr möglich ist - können Quantenfluktuationen im Vakuum ein verschränktes Teilchen-Antiteilchen-Paar hervorbringen. Befindet sich eines der Partikel in diesem Moment unentrinnbar im Einflussbereich des Schwarzen Lochs, während das andere gerade noch entkommen kann, wird das Paar auseinandergerissen: Das eine Teilchen bleibt für immer eingeschlossen, das andere tritt als Hawking-Strahlung in Erscheinung.

Ein Weißes Loch, das Materie ausspuckt

Weinfurtners Team untersucht zwar kein Schwarzes, sondern ein "Weißes" Loch: Dieses würde nicht alles in seiner Umgebung verschlingen, sondern es im Gegenteil ausspucken. Die Ergebnisse kann man aber leicht auch auf Schwarze Löcher anwenden - dazu muss man in den Grundgleichungen nur die Zeitrichtung umkehren. Bei ihren Experimenten lassen die Wissenschaftler Wasser reibungsfrei durch einen Kanal strömen, in dem sich ein stromlinienförmiges Hindernis befindet. Dann erzeugen sie wellenartige Rippel auf dem Wasser, die sich entgegen der Strömungsrichtung ausbreiten und im Bereich des Hindernisses reflektiert werden. Mit einer zweidimensionalen Fläche aus Laserlicht, die sie über die Wasseroberfläche legen, können sie nun die Eigenschaften der Wellenmuster analysieren. Auf diese Weise wiesen die Forscher nach, dass die Amplituden der Oberflächenwellen und die Verteilung ihrer Frequenzen genau dem entsprechen, was man von Hawking-Strahlung erwarten würde, die vom Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs ausgeht.

Theoretiker haben sich auf Basis dieser Arbeit schon mit der Frage beschäftigt, wie ein Experiment, das ausschließlich den Gesetzen der klassischen Physik gehorcht, Aspekte der Hawking-Strahlung reproduzieren kann, obwohl Letztere ein quantenphysikalischer Effekt ist. Eine "echte" Analogie müsste aber dennoch quantenphysikalischen Gesetzen folgen. Gemeinsam mit ihrem Nottinghamer Kollegen Peter Krüger arbeitet Weinfurtner derzeit mit ultrakalten Atomen, um Fortschritte in dieser Richtung zu erzielen.

In Faccios Labor in Edinburgh laufen unterdessen Experimente, die den Ereignishorizont eines Weißen Lochs mit intensiven Laserpulsen zu simulieren suchen. Dabei wird Laserlicht auf einen kleinen Punkt in einem Glasblock gelenkt, der als Wellenleiter fungiert und dessen Brechungsindex sich durch das eintreffende Laserlicht vorübergehend ändert. Dieser Effekt beeinflusst auch die Geschwindigkeit, mit der Licht durch das Material läuft. So bremst das Glas die eintreffenden Laserpulse ab und wirft sie letztlich sogar zurück. Während einem Schwarzen Loch nichts entrinnen kann, kann in ein Weißes Loch nichts eindringen: Die Pulse treffen gewissermaßen auf einen Ereignishorizont, den sie nicht überwinden können. "Was solche Analogieexperimente so aussagefähig macht", sagt Faccio, "ist die Tatsache, dass sich aus der Perspektive der Photonen oder Wasserwellen nicht unterscheiden lässt, ob sie gerade den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs durchqueren oder lediglich einen Wellenleiter, in dem etwas eigenartige Bedingungen herrschen."

Im Oktober 2014 stellte auch Jeff Steinhauer von der Technischen Universität Israels in Haifa ein Modellsystem für Schwarze Löcher vor. Dafür kühlte er Rubidiumatome auf weniger als ein Milliardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt ab. Die entstandene Flüssigkeit, ein so genanntes Bose-Einstein-Kondensat, brachte er daraufhin auf Überschallgeschwindigkeit. Paare von Schallwellen, die entgegen der Stromrichtung eingestrahlt werden - sie sollen die Teilchen-Antiteilchen-Paare am Ereignishorizont echter Schwarzer Löcher repräsentieren -, wurden nun von der Flüssigkeit "eingefangen", die damit als akustisches Gegenstück eines gravitativen Ereignishorizonts gelten kann. Faccio nennt die Studie den "vielleicht belastbarsten und eindeutigsten Beweis", dass Labormodelle die Phänomene an der Schnittstelle zwischen allgemeiner Relativitätstheorie und Quantenmechanik nachzubilden vermögen.

Während das ursprüngliche Ziel von Analogieexperimenten darin bestand, Grenzfragen der Physik zu untersuchen, haben sie möglicherweise auch unmittelbareren Nutzen. Beispielsweise bemühen sich die Wissenschaftler um Faccio derzeit, ausgehend von ihren Erfahrungen mit Analogien, dem Vakuum paarweise verschränkte Photonen abzuringen; dieses kürzlich entdeckte Phänomen wird als dynamischer Casimir-Effekt bezeichnet. Derzeit setzt die Erzeugung verschränkter Photonen unhandliche quantenoptische Geräte voraus. Eine billige und einfach handhabbare Quelle für verschränkte Photonen wäre ein Segen für die Quantenkommunikation, bei der man solche Teilchen zum hochsicheren Transport von Information einsetzt. Keine Frage: Der Tüftlergeist ist auch hier höchst lebendig.

Der New Scientist ist ein englisches populärwissenschaftliches Magazin.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.