News: Physik-Nobelpreis: Manifestation eines Superatoms

Bereits im Jahr 1924 führte der indische Physiker Satyendra Nath Bose statistische Berechnung an Teilchen durch, die einen ganzzahligen Spin aufweisen – später auch Bosonen genannt. Dabei entwickelte Bose unter anderem eine alternative Beschreibung des Strahlungsgesetzes, das ursprünglich Max Planck aufstellte. Denn auch Photonen sind Teilchen mit ganzzahligem Spin. Anders als die Fermionen, zu denen beispielsweise das Elektron, aber auch das Neutron oder Proton gehören, können sich mehrere Bosonen im gleichen Zustand befinden, also die gleichen Quantenzahlen tragen. Bose schickte seine Berechnungen an Albert Einstein, der die Bedeutung der Arbeit erkannte und sie erweiterte.

Dabei sagte Einstein voraus, dass Bose-Teilchen, die nahe genug aneinander rücken und gleichzeitig stark abgekühlt werden – sich also nur noch langsam bewegen –, in einem Zustand tiefster Energie kondensieren sollten. Deshalb spricht man heute auch von einem Bose-Einstein-Kondensat. Fermionen können sich hingegen aufgrund des Pauli'schen Ausschlussprinzips nicht zugleich in diesem Grundzustand tummeln. So nahmen die Wissenschaftler damals Einsteins gedankliche Entdeckung wenig begeistert auf. Schließlich schienen die geforderten tiefen Temperaturen nahe des absoluten Nullpunktes jenseits dessen, was jemals im Labor zu schaffen wäre. Selbst der intergalaktische Raum ist millionenfach wärmer.

Es brauchte denn auch tatsächlich einige Jahrzehnte, bis man technisch so weit war, derart tiefe Temperaturen im Labor zu erzeugen. Einstweilen erwies sich Einsteins theoretische Arbeit als erfolgreich bei der Erklärung des superfluiden Zustands von Helium, denn bereits unterhalb von 2,2 Kelvin verschwindet die Viskosität des flüssigen Edelgases. Auch das Phänomen der Supraleitung, bei der sich einzelne Elektronen zu so genannten Cooper-Paaren zusammenschließen und wie Bosonen verhalten, bestätigte die theoretischen Vorhersagen. So erschien auch die Möglichkeit, ein Quantenkondensat zu erzeugen, in ganz neuem Licht, und einige Institute in den USA und den Niederlanden versuchten sich an der Herausforderung.

Bei der Wahl eines geeigneten Mediums entschieden sich Eric Cornell und Carl Wieman vom JILA (Joint Laboratory of Astrophysics) in Boulder für ein Gas aus Alkali-Atomen, speziell aus Rubidium. Denn diese Atome sind verhältnismäßig groß, sodass Stöße zwischen ihnen vergleichsweise häufig stattfinden und sich ihre Energien in einem Gas schnell angleichen – eine Grundvoraussetzung für eine effektive Kühlung. Doch wie gelang es den Forschern, die erforderlichen Temperaturen unterhalb eines Nanokelvins zu erreichen?

Dazu waren zwei technische Kniffe nötig: zum einen die Laser-Kühlung, zum anderen die Verdunstungskühlung in einer magnetischen Falle. Bei der ersten Methode treffen sechs Laserstrahlen in einem Punkt einer evakuierten Glaszelle zusammen. In der Zelle befinden sich geringe Spuren des Rubidium-Gases. Durch den Strahlungsdruck der Laser werden nun die Rubidium-Atome auf den Kreuzungspunkt zusammengetrieben und gleichzeitig gekühlt. Das gelingt, indem man die Wellenlänge der Laser so einstellt, dass seine Photonen nur absorbiert werden können, wenn sie den Atomen entgegenfliegen. Auf diese Weise lassen sich binnen einer Minute rund zehn Millionen Atome in der Laserfalle sammeln und auf 40 Mikrokelvin abkühlen, zu wenig für eine Bose-Einstein-Kondensat.

Nun verwendeten Cornell und Wieman einen weiteren Trick: Sie schalteten die Laser ab und hielten die Atome stattdessen in einer magnetischen Falle gefangen. Denn in einem starken magnetischen Feld verhält sich ein Atom wie ein kleiner Stabmagnet. Ist das äußere Feld entsprechend geformt, so gelingt es, die winzigen magnetischen Dipole festzuhalten. Doch ist ein derartiger magnetischer Topf nicht hundertprozentig dicht. Einige Atome, die genügend Bewegungsenergie besitzen, können ihrem Gefängnis entkommen, kühlen damit aber auch den verbleibenden Rest ab – ganz so, wie der entweichende heiße Wasserdampf eine Tasse Kaffee abkühlt. Zwar waren noch einige Verfeinerungen dieses Konzepts und eine Neukonstruktion der Falle nötig, aber schlussendlich gelang es Cornell und Wieman 1995, gute siebzig Jahre nachdem man es voraussagte, ein Bose-Einstein-Kondensat aus einer Atomwolke zu erzeugen.

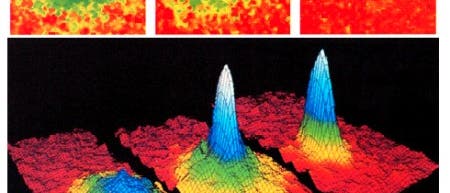

Nur wenig später konnte auch der Deutsche Wolfgang Ketterle am Massachusetts Institute of Technology ein Bose-Einstein-Kondensat herstellen. Er nutzte jedoch Natrium-Atome und eine im Detail etwas abgewandelte Apparatur. So bestand sein Kondensat schließlich auch aus mehr als hundertmal so vielen Atomen wie das der Gruppe in Boulder. Daran ließen sich nun viele Eigenschaften der neuen Materieform nachweisen: Alle Atome befanden sich tatsächlich im Grundzustand und ließen sich einem einzigen Superatom gleich durch eine Wellenfunktion beschreiben. Man konnte zeigen, dass zwei Kondensate, die sich überlappen, ein Interferenzmuster ausbilden, das typisch für die Wellennatur des Kondensats ist. Schließlich demonstrierte Ketterle auch, wie sich Teile des Kondensats aus dem Verbund lösen lassen und im Schwerefeld der Erde hinuntertropfen. Dieses Experiment beschrieb man später in Anlehnung an Versuche mit Licht als kohärenten Materielaser.

Seit nun Mitte der neunziger Jahre die ersten Bose-Einstein-Kondensate im Labor erzeugt wurden, ging die Entwicklung rasant weiter. Mittlerweile beschäftigen sich mehr als zwanzig Arbeitsgruppen weltweit mit den Quantenkondensaten. Dabei erwiesen sich auch neue Apparaturen als brauchbar, um ein Bose-Einstein-Kondensat zu erzeugen. Weiterhin gelang es neben dem Rubidium-87 und dem Natrium-23 auch mit Lithium-7, ein Kondensat zu schaffen. Wissenschaftler entdeckten dabei viele neue Effekte wie Wirbelchen im kalten Gas oder gar eine unerwartete Explosion beim Komprimieren desselben, die an eine Supernova erinnert und demzufolge Bosenova genannt wurde.

Zurzeit sind Bose-Einstein-Kondensate ausschließlich Gegenstand der Grundlagenforschung. Sie zeigen uns im makroskopischen, sichtbaren Bereich die Eigenheiten der Quantenmechanik und sind deshalb ein einmaliges Studienobjekt. Jedoch spekulieren manche Forscher bereits über erste Anwendungen: So ließe sich prinzipiell ein lithographisches Verfahren verwirklichen, mit dem sich kleinste Strukturen schreiben lassen. Auch extrem genaue Atomuhren sind denkbar. Schließlich schlagen einige Forscher vor, die kalten Atome als Bits eines Rechners zu nutzen, also mit ihnen einen Quantencomputer zu bauen. Damit bleibt das Feld der Bose-Einstein-Kondensatation sicherlich auch weiterhin ein spannendes Forschungsgebiet.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.