Raumfahrt in Europa: Endstation ISS?

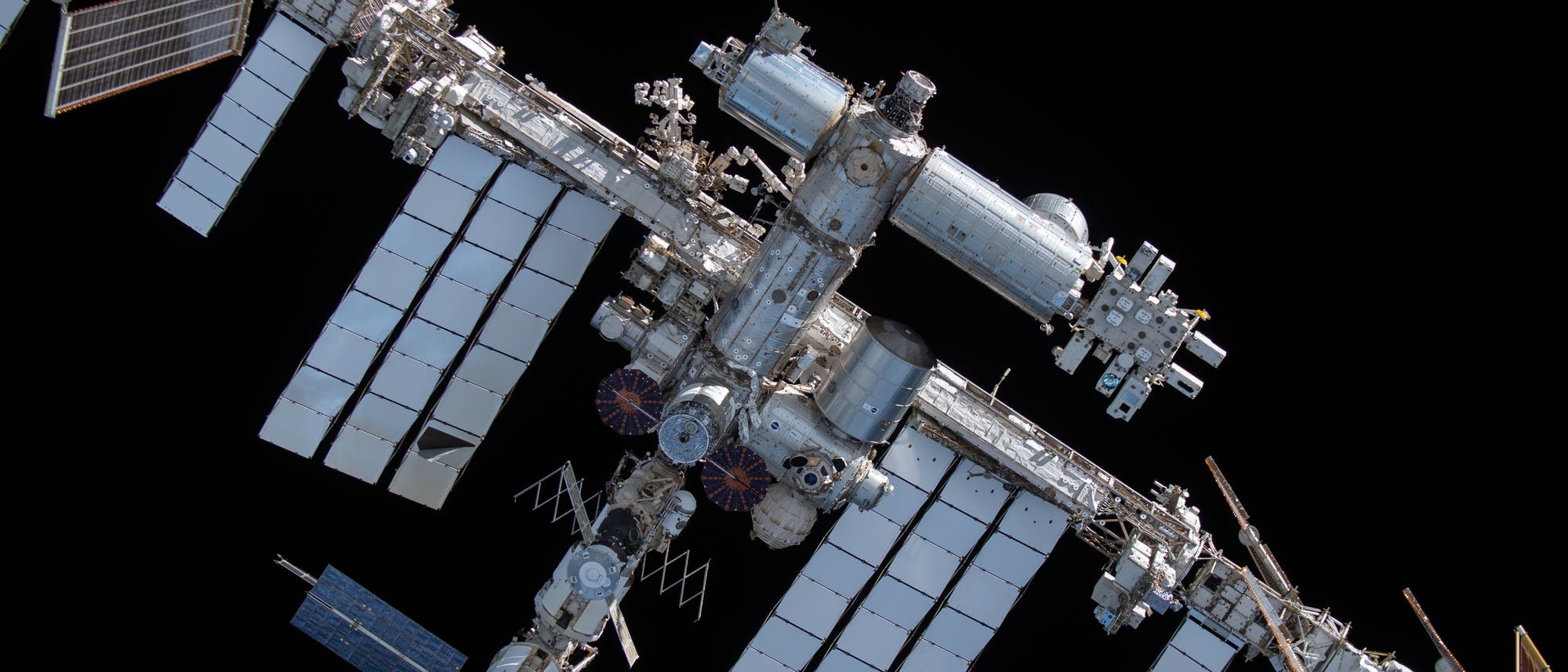

Eine der größten Erfolgsgeschichten der Raumfahrt findet nicht in den Tiefen des Alls statt, nicht auf dem Mond und auch nicht auf einem fernen Kometen. Sie findet in gerade einmal 400 Kilometer Höhe über der Erde statt. Dort zieht die Internationale Raumstation ISS ihre Bahnen, ein orbitaler Wohn- und Forschungskomplex mit dem Volumen eines Jumbojets. Seit mehr als 21 Jahren ist die Station permanent bewohnt. Mehr als 250 Menschen, darunter vier Deutsche, haben sie in dieser Zeit besucht. Etwa 3000 Experimente wurden durchgeführt.

Die ISS ist aber nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sie ist auch ein Auslaufmodell. Spätestens 2030 soll Schluss sein. Eine weitere staatliche Raumstation ist nicht geplant, zumindest nicht im Westen, das hat die US-Raumfahrtbehörde NASA bereits klargemacht. Stattdessen sollen mehrere kommerzielle Stationen die Aufgaben der ISS übernehmen, auf denen sich die NASA mit ihren Experimenten nur noch einkaufen will. Die Weichen dafür werden gerade gestellt.

Das stellt Europas Raumfahrt vor große Probleme: Europäische Astronautinnen und Astronauten waren bislang quasi lediglich Untermieter im amerikanischen Teil der ISS. Die aktuelle Entwicklung wirft Fragen auf: Wo ist Europas Platz in der neuen kommerziellen Raumfahrtwelt? Will die NASA die bisherige Art der Zusammenarbeit überhaupt fortsetzen? Oder muss sich Europa in Zukunft selbst um orbitale Transport- und Forschungsmöglichkeiten kümmern? Und wer soll das bezahlen? Fragen über Fragen, die derzeit in Europas Raumfahrtkreisen intensiv diskutiert werden. Die Antworten sind bislang aber meist dieselben: Achselzucken.

ESA bekommt Argumentationsprobleme

Eines ist klar: Die Art und Weise, wie Europas Weltraumagentur ESA ihre astronautische Raumfahrt bislang betrieben hat, wird künftig nicht mehr funktionieren. Denn die ESA hat die hohen Ausgaben für die Raumfahrt gegenüber Politik und Steuerzahlerinnen und -zahlern vor allem mit zwei Argumenten gerechtfertigt: Das Geld werde ja nicht ins All geschossen, sondern auf der Erde investiert. Es schafft Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum, Knowhow. Und, aus ESA-Sicht noch wichtiger: Das Geld bleibt stets in Europa – in Form von Industrieaufträgen. Unter keinen Umständen wird es in die USA überwiesen.

Ihre Schulden bei der NASA, unter anderem für die Forschungszeit an Bord der ISS und für den Transport von Menschen zur Station, bezahlen die Europäer daher traditionell in Naturalien: Sie haben auf eigene Kosten fünf ATV-Raumfrachter gebaut und zur ISS geflogen. Sie haben das Forschungsmodul Columbus entwickelt, das ihnen aber nur zu 51 Prozent gehört; den Rest dürfen die Amerikaner nutzen. Und sie bauen aktuell die Antriebs- und Versorgungsmodule für die künftigen Mondraumschiffe der NASA, die Orion-Kapseln. »Bartern« heißt der Tauschhandel im Weltraumjargon.

»Bartern war ein cleveres System, aber diese Ära kommt jetzt zu einem Ende. Darauf müssen wir uns einlassen, sonst werden wir ganz schnell abgehängt«Alexander Gerst, ESA-Astronaut

Warum sollte künftig ein kommerzieller Raumstationsbetreiber europäische Module als Zahlungsmittel akzeptieren, wenn er diese genauso gut selbst bauen könnte, was für ihn vermutlich billiger wäre? »Bartern war ein cleveres System, aber diese Ära kommt jetzt zu einem Ende«, sagt ESA-Astronaut Alexander Gerst. »Darauf müssen wir uns einlassen, sonst werden wir ganz schnell abgehängt.« Bereits zweimal war Gerst an Bord der ISS. Aktuell leitet er bei der ESA eine 20-köpfige Strategiegruppe, die nach Lösungen sucht, wie es im niedrigen Erdorbit weitergehen könnte. Einfach werde das nicht, räumt Gerst Ende Oktober in Cape Canaveral im Gespräch mit Reporterinnen und Reportern ein.

Denn gerade geht alles ganz schnell. Mit umgerechnet mehr als 350 Millionen Euro will die NASA den Aufbau dreier kommerzieller Raumstationen unterstützen: Orbital Reef von Blue Origin, der Firma des Amazon-Gründers Jeff Bezos, Starlab vom US-Unternehmen Nanoracks und eine noch namenlose Station des Raumfahrtkonzerns Northrop Grumman. Auch das Start-up Axiom, das eine weitere kommerzielle Station plant, hat bislang 120 Millionen Euro bekommen. Sie alle haben große Konsortien mit anderen US-Unternehmen geschmiedet. Sie alle suchen zahlungskräftige Kunden für ihre Stationen.

Wo bei all dem noch Platz sei für internationale Partner, werden die neuen Anbieter gefragt, als die NASA Anfang Dezember den Geldregen bei einer Online-Pressekonferenz verkündet. Man sei »in Kontakt mit der ESA«, heißt es bei Orbital Reef. Es sei eine Übergangsperiode für die Partner, sagt Nanoracks. Konkrete Antworten gibt es nicht.

Wo bleibt Platz für Europa?

Noch scheint alles in Ordnung zu sein: Mit einem Anteil von 8,3 Prozent am US-Segment der ISS ist Europa zwar maximal Juniorpartner, was die NASA ihre europäischen Gäste beispielsweise beim Start von Matthias Maurer in Cape Canaveral auch auf Schritt und Tritt spüren lässt. Dennoch haben sich die Europäer eine gewisse Anerkennung erarbeitet – durch ihre Module und Frachter, vor allem aber durch die Arbeit ihrer Raumfahrenden. Man sei auf Augenhöhe, heißt es sogar bei der ESA.

Einen Ausblick darauf, wie schnell sich das in einer kommerziellen Welt ändern kann, gibt es allerdings auch schon: Seit gut einem Jahr bringt das private Unternehmen SpaceX im Auftrag der NASA Astronautinnen und Astronauten zur ISS. Die NASA zahlt dabei nur noch für die Sitzplätze, auch für die ihrer Gäste aus Europa.

»Beim Flug in der russischen Sojus-Kapsel waren wir voll integriert als Piloten und Pilotinnen, jetzt sind wir quasi nur noch Passagiere«Alexander Gerst, ESA-Astronaut

Entsprechend werden diese von SpaceX behandelt: ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti, die aktuell bei SpaceX für ihren anstehenden ISS-Flug trainiert, dürfe nicht einmal ohne Eskorte vom Simulator zur Kaffeeküche gehen, um sich dort in der Mikrowelle ein Essen warm zu machen, erzählt Gerst in Cape Canaveral. »Das ist ein Rückschritt«, sagt der deutsche Astronaut, der noch mit einer russischen Sojus-Kapsel zur Raumstation geflogen ist – bezahlt von der NASA. »Bei der Sojus waren wir voll integriert als Piloten und Pilotinnen, jetzt sind wir quasi nur noch Passagiere.«

Und es gibt noch ein zweites Problem mit SpaceX, das auf die Europäer zukommen dürfte, die bisher in der Raumfahrt auf das Konzept »Geben und Nehmen« gesetzt haben: SpaceX hat kein Interesse an den Entwicklungen der Europäer. Nach schlechten Erfahrungen mit teuren und unzuverlässigen Zulieferern entwickelt das Unternehmen von Elon Musk mittlerweile fast alles in Eigenregie. Wie es bei künftigen Projekten mit internationaler Zusammenarbeit aussehe, wird Musk Mitte November bei einem Vortrag vor den amerikanischen National Academies of Sciences gefragt. Musks Antwort: Er sehe niemanden außerhalb der USA, der etwas baue, was er brauchen könne. »Wir machen das selbst.«

Hoffnung auf Muskisierung der europäischen Raumfahrtindustrie

Anfang Dezember hat Gersts Strategiegruppe die europäische Industrie daher offiziell aufgefordert, neue kreative Ideen für die astronautische Raumfahrt zu entwickeln. Europas Unternehmen müssten ein bisschen so werden wie SpaceX oder Blue Origin, fordert Gerst. »Ist das möglich? Ich denke schon, weil es sinnvoll und weil die Industrie wandelbar ist«, sagt der Geophysiker. »Ist es rechtzeitig möglich? Ich weiß es nicht.«

Noch hat die Industrie schließlich einen Strohhalm, an dem sie sich festhalten kann. Ganz traditionell entwickelt die NASA derzeit mit internationalen Partnern eine Raumstation in einer Umlaufbahn um den Mond. Sie heißt Gateway und gilt vor allem als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die neuen amerikanischen Mondraketen. Zwei Servicemodule und einige weitere Komponenten will die ESA zum Gateway beisteuern. Im Gegenzug bekommt sie drei Mitflüge zur neuen Station. Es ist das klassische Tauschgeschäft – und vielleicht eines der letzten seiner Art.

Denn das Gateway ist nur der Trostpreis. Beim Hauptgewinn, der eigentlichen Landung von Menschen auf dem Mond, sieht es schon wieder anders aus. SpaceX soll die Flüge im Auftrag der NASA durchführen. »Ob die Landung einer europäischen Astronautin oder eines Astronauten auf dem Mond über das normale, bisher praktizierte Bartern möglich sein wird, ist eher unwahrscheinlich«, sagt Walther Pelzer, Leiter der Deutschen Raumfahrtagentur, in Cape Canaveral. »Das hat uns die NASA zu verstehen gegeben.«

Sieht schlecht aus mit dem Mond

Die Amerikaner setzen zudem – anders als bei ISS und Gateway – auf bilaterale Abkommen. Wer gemeinsam mit ihnen Fußabdrücke im Mondstaub hinterlassen will, muss einen völkerrechtlich umstrittenen Vertrag namens Artemis Accords unterschreiben, in dem sich die NASA allerlei Vorrechte einräumen lassen will. Die Botschaft aus Washington ist klar: Wir bestimmen die Spielregeln, und wir wollen das meiste für uns herausholen.

Deutschland, genauer gesagt die alte Bundesregierung, hat das Vertragsangebot bislang ignoriert. Die Italiener, die bereits in der Vergangenheit mehrfach einseitige Verträge mit der NASA abgeschlossen hatten und so eigene Astronauten zur ISS bringen konnten, haben hingegen unterschrieben. Nationale Alleingänge werden der ESA in einer ohnehin unübersichtlichen neuen Raumfahrtwelt aber nicht weiterhelfen.

In Europa mehreren sich daher Stimmen, die astronautischen Dinge selbst in die Hand zu nehmen – vielleicht nicht gleich mit einer eigenen Raumstation, aber zumindest mit einer Rakete, die Europäerinnen und Europäer ins All bringen kann. »Inspirator« nennt ESA-Chef Josef Aschbacher entsprechende Wunschvorstellungen, die derzeit evaluiert werden.

Wie viel solch eine Rakete die ESA mit ihrem aktuellen Budget von jährlich 7,2 Milliarden Euro kosten würde, will Aschbacher in Cape Canaveral auch auf mehrmalige Nachfrage nicht sagen. Klar ist nur: Es wird teuer, zumindest auf kurze Sicht. Nach bisherigen Überlegungen würde die ESA private Unternehmen, die die neuen Raketen nach eigenen Vorstellungen bauen sollen, großzügig unterstützen und anschließend eine garantierte Zahl an Flügen bestellen. Es ist das gleiche Modell, das die NASA für Crew-Missionen zur ISS gewählt hat und für das sie knapp acht Milliarden Euro aufbringen musste.

»Wir können nicht weitermachen wie bisher, das wird eine Sackgasse«Alexander Gerst, ESA-Astronaut

Die Begeisterung für solch ein Abenteuer halte sich bei den meisten ESA-Mitgliedsstaaten allerdings in Grenzen, heißt es aus Verhandlungskreisen. Europas Prioritäten lägen derzeit sowieso auf einem anderen Thema: bei der Erdbeobachtung. Und die komme ganz ohne Astronautinnen und Astronauten aus.

Alexander Gerst, der Raumfahrer und Stratege, sieht das naturgemäß anders: »Wir können nicht weitermachen wie bisher, das wird eine Sackgasse.« Um langfristig nicht von Anbietern außerhalb Europas und von deren Rechnungen abhängig zu sein, brauche es nun höhere Investitionen, mehr Engagement, mehr Hingabe. »Wenn wir das nicht tun, dann sind wir raus«, sagt Gerst. »Dann geben wir unsere jahrzehntelang erarbeitete Augenhöhe auf – und das wäre ein riesiger Schaden.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.