Riesenplanet: Ist der Große Rote Fleck auf Jupiter jünger als gedacht?

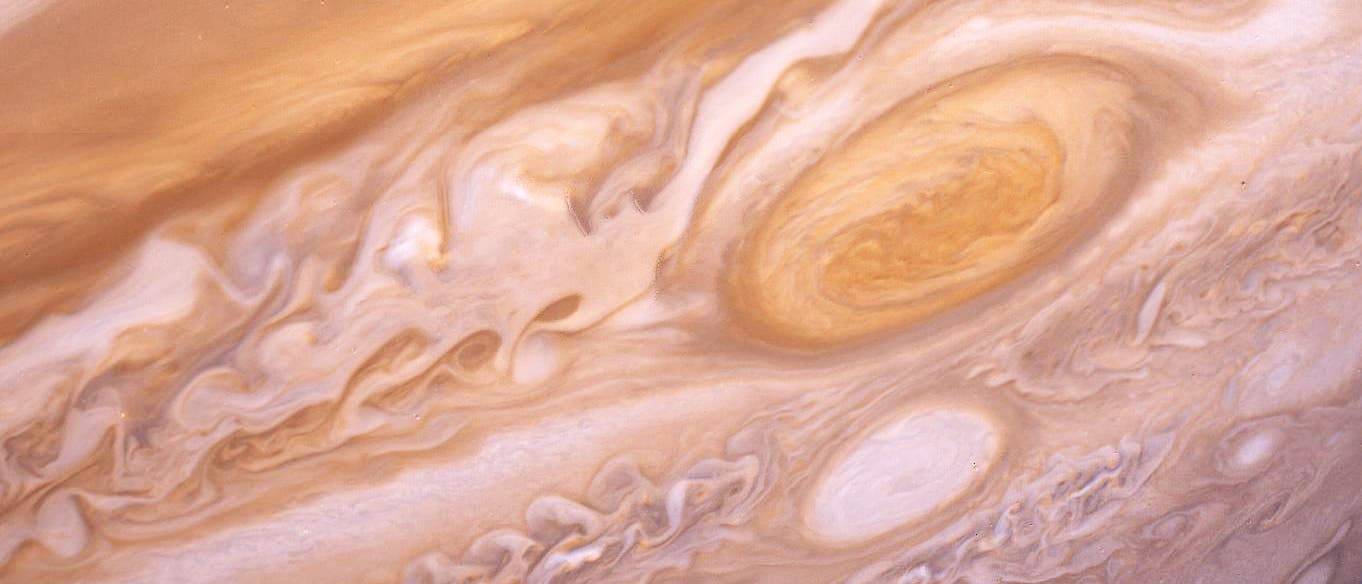

Das wohl bekannteste Merkmal auf Jupiter, dem größten Planeten unseres Sonnensystems, ist der Große Rote Fleck (GRF), der wie ein Zyklopenauge die südliche Hemisphäre dominiert. Der GRF ist in Wirklichkeit ein riesiger Wirbelsturm mit einem Durchmesser größer als derjenige der Erde. In ihm toben Winde mit bis zu 450 Kilometern in der Stunde und er wird seit Jahrhunderten im Teleskop beobachtet. Aber ist das immer der gleiche Sturm gewesen, seit der italienisch-französische Astronom Jean-Dominique Cassini im Jahr 1665 erstmals einen rötlichen Fleck auf dem Riesenplaneten sichtete?

Möglicherweise nicht, so die Ansicht einer Forschungsgruppe um Agustín Sánchez-Lavega von der spanischen Universidad del País Vasco in Bilbao. Anhand der Auswertung historischer Quellen und Computersimulationen der Jupiteratmosphäre und ihres Strömungsverhalten kommt das Team zu dem Schluss, dass der heute sichtbare Große Rote Fleck nicht der von Cassini beobachtete ist. Tatsächlich wurde der erste rote Fleck nach seiner Entdeckung im Jahr 1665 kontinuierlich mit Teleskopen bis ins Jahr 1713 verfolgt und beschrieben. Aber danach wurde 118 Jahre lang nicht mehr über ein solches Gebilde auf Jupiter berichtet, obwohl die optische Qualität der Teleskope in diesem Zeitraum immer besser wurde. Im Jahr 1831 sichtete der deutsche Astronom Samuel Heinrich Schwabe wieder einen rötlichen ovalen Fleck auf dem Gasriesen, der seitdem kontinuierlich beobachtet wurde und sich über 193 Jahre bis heute gehalten hat.

Der Große Rote Fleck ist starken Schwankungen in Größe und Breite unterworfen. Derzeit erscheint er vergleichsweise klein, er erreicht nur etwa die 1,1-fache Breite der Erde. Noch vor 50 Jahren zeigten die Bilder der NASA-Raumsonden Pioneer 10 und 11 bei ihren Vorbeiflügen 1973 und 1974 einen wesentlich ausgedehnteren und lebhafter gefärbten GRF, der sich über die zweieinhalbfache Breite der Erde erstreckte. Im Jahr 1879 dehnte sich der GRF sogar über mehr als den dreifachen Erddurchmesser aus.

Tatsächlich ist es möglich, dass sich der heutige Wirbelsturm eines Tages auflöst, darauf deuten die Computersimulationen des Teams hin. Nördlich vom Wirbelsturm wehen die Winde nach Westen mit einer Geschwindigkeit von 180 Kilometer pro Stunde, was auf der Erde einem extremen Orkan entspricht. Südlich des GRF wehen die Winde dagegen nach Osten mit 150 Kilometer pro Stunde. Dadurch entsteht in nordsüdlicher Richtung eine starke Scherung in den Windgeschwindigkeiten, die das Entstehen starker und großer Wirbel begünstigt. Je nach den Bedingungen kann daher der Wirbelsturm wachsen oder schrumpfen oder sich ganz auflösen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.