Sonnenstürme: Warnschuss vor dem nächsten Supersturm

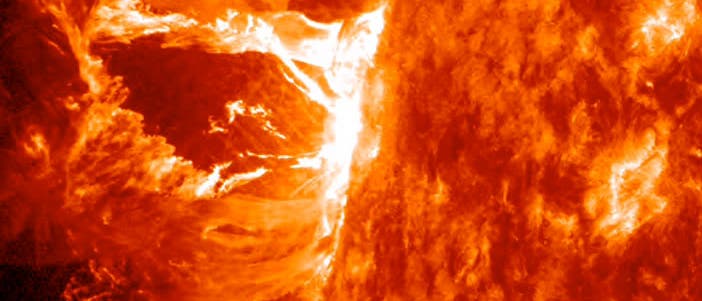

Sonnenstürme treffen die Erde wieder und wieder, und meistens bleiben sie folgenlos. Nun aber warnen Experten – womöglich sind extreme Stürme häufiger als gedacht. Im Juli 2012 verfehlte uns ein "solarer Supersturm" nur deshalb, weil sich die auslösende Sonneneruption auf der erdabgewandten Seite ereignet hatte. "Hätte er getroffen, würden wir heute noch die Scherben zusammenkehren", meint Daniel Baker von der University of Colorado. Gemeinsam mit einem Team amerikanischer Wissenschaftler hatte Baker die Messdaten der Sonnenbeobachtungssonde STEREO Aanalysiert, die sich unserem Planeten auf der Erdbahn voraus befand und die volle Wucht des Sturms abbekam.

Die im Oktober 2013 veröffentliche Arbeit von Baker und seinen Kollegen sorgte für Unruhe unter Experten. "Das 2012er Ereignis war das stärkste, das je vom Weltraum aus beobachtet wurde", sagt Juha-Pekka Luntama, Leiter des Space-Weather-Teams im Space-Situational-Awareness-Programm der ESA (SSA) in Darmstadt. "Es war womöglich stärker als das 'Carringtonereignis' im Jahr 1859."

Die Mutter aller Sonnenstürme

Das gilt seit jeher als die "Mutter aller Sonnenstürme": Kurz vor Mittag des 1. September 1859 hatte der britische Amateurastronom Richard Carrington "zwei Flecken intensiv hellen, weißen Lichts" in der Nähe einer großen Gruppe von Sonnenflecken bemerkt – einen Sonnenflare. Nicht einmal 18 Stunden später erblickten staunende Menschen von Kanada bis in die Karibik farbenprächtige Polarlichter, so hell, dass Arbeiter in den Rocky Mountains kurz nach Mitternacht aufstanden – sie dachten, der Morgen sei angebrochen. In Europa war bereits heller Tag, doch auch hier spielten wie in Nordamerika die Telegrafennetze verrückt: Die Schreibgeräte spuckten verstümmelte Nachrichten aus, Funken schlugen aus Telegrafenmasten und setzten einzelne Stationen in Brand, Operateure erhielten Stromschläge. Mancherorts trennten Telegrafisten ihre Geräte von den Batterien und sendeten Nachrichten mit dem von der Aurora induzierten Strom.

Der 2012er Sturm war vielleicht sogar noch stärker als das "Carringtonereignis" im Jahr 1859.

Seitdem kam kein beobachteter Sonnensturm auch nur annähernd dem Carringtonsturm gleich – bis zum Juli 2012. Heute aber ist unsere Gesellschaft für elektromagnetische Störungen erheblich verwundbarer: Satelliten kreisen im Erdorbit, hunderttausende Menschen reisen in jedem Moment mit einem Flugzeug, viele davon auf polnahen Routen. An Stelle von Telegrafenleitungen verlaufen Hochspannungsnetze um den Globus und transportieren die Energie, von der in unserer Welt praktisch alles abhängt. "Was der 2012er Sturm auf der Erde angerichtet hätte, weiß niemand genau", meint Luntama.

Stürme lassen den magnetischen Schutzschild schwächeln

Sicher ist: Eine direkte Gefahr für Leib und Leben hätte nicht bestanden. Das irdische Magnetfeld lenkt die geladenen Teilchen der Sonnenstürme um die Erde herum, zusätzlich schirmt uns die Atmosphäre ab. Während das Erdmagnetfeld normalerweise im Sonnenwind flattert wie ein Windsack in einer leichten Brise, wird es beim Impakt eines starken Sonnensturm (man spricht dann auch von einem "geomagnetischen Sturm") durchgeschüttelt und zusammengequetscht – unser magnetischer Schutzschild wird schwächer. Geladene Teilchen dringen in die Hochatmosphäre ein und lassen Polarlichter selbst in mittleren Breiten aufleuchten. Ist der Sturm stark genug, kann seine elektromagnetische Strahlung den Funkverkehr in polnahen Breiten vorübergehend zum Erliegen bringen, auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigte geladene Teilchen (hauptsächlich Protonen und Elektronen) gefährden die komplexe Elektronik von Satelliten.

Den größten Ärger aber machen die Millionen Tonnen schweren Plasmawolken, die in Folge so genannter koronaler Massenauswürfe (coronal mass ejection, CME) von der Sonne ins All geschleudert werden. Sie erreichen unseren Planeten nach einem bis drei Tagen. Eine Besonderheit eint die CMEs der Sonnenstürme von 1859 und 2012 – und erklärt möglicherweise ihre ungewöhnliche Intensität: In beiden Fällen hatte ein vorheriger Ausbruch den Weg der CME-Wolke von den langsameren Partikeln des Sonnenwinds freigeräumt. Im Windschatten breitete sich der zweite CME nicht nur schneller, sondern auch mit fast unverminderter Energie aus.

Erdboden unter Strom

Als der Carrington-CME schließlich die Erdbahn erreichte, induzierte er starke Ströme in der oberen Erdkruste, die "ground induced currents" (GIC). Sie waren für den Ausfall des Telegrafennetzes verantwortlich: Die Erdströme suchen sich nämlich manchmal bequemere – weil widerstandsärmere – Wege. Im Jahr 1859 fanden sie nur die Telegrafenleitungen, heute könnten ihnen Überlandleitungen oder Pipelines als riesige Empfangsantennen dienen, befürchten Experten. Über Erdungskabel könnten GICs in Hochspannungstransformatoren eindringen, dort die Wellenform des Netzstroms stören oder sogar Transformatorspulen überhitzen und durchbrennen lassen.

"Nach 50 Jahren Weltraumfahrt gibt es noch zu wenige Daten, um damit Statistik betreiben zu können"Werner Curdt

Wie gefährlich extreme Sonnenstürme im Vergleich zu anderen Naturkatastrophen sind, ist allerdings schwer abzuschätzen. Es handelt sich um das, was Risikoforscher als klassisches "Low-Frequency-High-Consequences"-Ereignis bezeichnen: Ein Unglück, das uns womöglich nur sehr selten heimsucht, dann aber drastische Auswirkungen haben kann. "Wir müssen unterscheiden zwischen dem Gefahrenmoment eines extremen Sonnensturms und dem finanziellen und sozialen Risiko für die Gesellschaft", meint Luntama. Dieses Risiko berechnet sich aus Gefahrenmoment mal Eintrittswahrscheinlichkeit mal den sozioökonomischen Kosten, die entstehen, wenn das Ereignis eintritt. Das Gefahrenmoment ist zweifelsohne hoch, meint Luntama, das Risiko aber nicht unbedingt, solange die beiden letzten Faktoren kaum bekannt sind.

Wann trifft uns der nächste "Carringtonsturm"?

Bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit hat der 2012er Sturm unsere Wahrnehmung jedenfalls verändert. Bislang ging man davon aus, dass sich ein Carringtonereignis höchstens alle 500 Jahre wiederholt. Das legten – inzwischen umstrittene – Messungen der Nitratkonzentration in Eisbohrkernen aus der Antarktis nahe. Im Februar 2014 aber veröffentlichte Pete Riley von Predictive Science, einer Privatfirma aus San Diego, eine Studie, in der er durch Extrapolation aller Sonnenstürme der letzten 50 Jahre die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Carringtonsturms abzuleiten versuchte. Sein Ergebnis: 12 Prozent – innerhalb der kommenden zehn Jahre. "Zunächst war ich selbst überrascht, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist", meint Riley, "Aber die Statistik scheint korrekt zu sein."

Besteht also doch Grund zur Sorge? Expertenmeinungen gehen auseinander. Während Luntama keinen Anlass sieht, an Rileys Statistik zu zweifeln, ist Werner Curdt vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen kritischer: "Nach 50 Jahren Weltraumfahrt gibt es noch zu wenige Daten, um damit Statistik betreiben zu können." Zudem ist die genaue Stärke des Carringtonsturms unbekannt – verlässliche Messungen des Erdmagnetfelds gab es 1859 noch nicht. Die zwölf Prozent aus Rileys Arbeit beziehen sich auf den unteren Bereich der Schätzungen, setzt man einen höheren Wert für die Sturmstärke von 1859 an, sinkt die Wahrscheinlichkeit für eine Wiederholung in den kommenden zehn Jahren auf nur noch ein Prozent.

Schreckensszenario oder Dramatisierung?

Ebenso unklar sind die sozioökonomischen Folgen eines Carringtonereignisses in heutiger Zeit. Glaubt man John Kappenman von der US-amerikanischen Firma Storm Analysis Consultants, wären bei einem Sturm der Carringtonklasse allein in den Vereinigten Staaten mehr als 300 Großtransformatoren bedroht. Wenn aber viele der tonnenschweren und Millionen Euro teuren Großgeräte gleichzeitig durchbrennen, fehlten Ersatztransformatoren. Die Folge wären wochen- oder sogar monatelange Stromausfälle, ganze Infrastrukturen wären bedroht, Benzin und damit auch Essen und Trinkwasser würden zur Mangelware, die Kosten erreichten Milliardenhöhe. Die vollständige Erholung der Stromnetze könnte auf Grund der langen Lieferzeiten neuer Hochspannungstransformatoren Jahre dauern, so Kappenman in einem 2008 von der National Academy of Sciences der USA veröffentlichten Bericht.

Ein Schreckensszenario. Ob es auch eine realistische Projektion ist oder die Dramatisierung eines Wissenschaftlers, der sein Geld mit der Beratung eben jener Energieversorgungsunternehmen verdient, die am meisten betroffen wären, ist nicht leicht zu beantworten. Eine von der North American Electric Reliability Corporation im Februar 2012 vorgelegte Studie (PDF) klingt weniger dramatisch und geht eher von einer kurzfristigen Störung der Stromversorgung aus. Im Februar 2013 veröffentlichte die britische Royal Academy of Engineering ebenfalls eine Untersuchung zum Thema. Sie kommt, ähnlich wie Kappenman, zum Schluss, dass ein extremer Supersturm auch in Großbritannien ein Dutzend große Hochspannungstransformatoren lahmlegen könnte. Allerdings würde längst nicht jede dieser Beschädigungen einen Stromausfall zur Folge haben, da viele Verteilknoten aus Sicherheitsgründen mit einem zweiten Transformator ausgestattet sind. Europa ist im Gegensatz zu Nordamerika weniger gefährdet: Die Energietransportwege sind kürzer und der hohe Vernetzungsgrad der Stromversorgungsleitungen erlaubt es, ausgefallene Verteilknoten leichter zu umgehen.

Vorbereitungsmaßnahmen helfen Schaden abzuwenden

Ganz unvorbereitet wird uns der nächste Supersturm nicht treffen. In Kanada und den USA, aber auch in Skandinavien haben Stromversorger ihre Netze sicherer gemacht, seit am 13. März 1989 ein – im Vergleich zu 1859 und 2012 höchstens halb so starker – Sonnensturm tatsächlich für einen neunstündigen Stromausfall in der kanadischen Provinz Quebec sorgte. Auslöser waren dort allerdings weniger der eine durchgeschmorte Transformator, sondern Leitungsschutzschalter, die auf Grund der ungewöhnlichen Stromflüsse in den Netzen reagierten – ein Problem, das durch Verbesserungen in der Leitungssteuerung zukünftig vermieden werden kann.

Auch stehen inzwischen "Weltraumwettervorhersagen" zur Verfügung, die vor herannahenden Sonnenstürmen warnen: "Dank Satellitendaten und Messungen am Boden wissen wir derzeit etwa einen Tag vorher, wenn sich ein CME nähert", sagt Luntama. "Das ist zwar nicht viel, reicht aber, damit Stromnetzbetreiber zum Beispiel Wartungsarbeiten verschieben oder Lasten besser verteilen und ihre Netze so robuster machen können." Das Space-Weather-Team der ESA verbreitet solche Warnungen über das Internet ebenso wie das Space Weather Prediction Center (SWPC) der US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Kunden aus vielen Ländern, darunter Raumfahrtunternehmen, Energieversorger sowie Luftfahrtlinien rufen die Vorhersagen regelmäßig ab. Auch dank dieser Warnungen gab es bei ähnlich starken Sonnenstürmen im Oktober und November 2003 keine vergleichbaren Probleme wie 1989 in Quebec: Einige nördliche Flugkorridore mussten vorübergehend geschlossen werden, ein einstündiger Stromausfall traf die schwedische Stadt Malmö.

Ein Grund, die Hände in den Schoß zu legen, sei das allerdings nicht, meint Juha-Pekka Luntama. "Simulationen zeigen, dass ein Sturm wie der vom Juli 2012 auch in mittleren Breiten GICs ausgelöst hätte. Länder wie zum Beispiel Belgien oder Frankreich, die bisher kaum mit geomagnetischen Effekten konfrontiert waren, wären betroffen gewesen – wir wissen nicht, was dann passiert wäre." Die Experten sind sich daher einig: Extreme Sonnenstürme haben Gefahrenpotenzial und müssen ernst genommen werden, auch wenn ihre Häufigkeit genauso wie ihre Auswirkungen noch unbekannt sind. "Wir müssen uns darum kümmern, brauchen aber nicht gleich in Panik auszubrechen", meint etwa Jens Berdermann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Der 2012er Sturm war ein Warnschuss – den wir ohne die STEREO-Sonden wohl überhört hätten, sagt Daniel Baker: "Wie viele andere Stürme dieses Kalibers haben die Erde schon verfehlt, ohne dass wir von ihnen Notiz genommen haben?"

Schreiben Sie uns!

2 Beiträge anzeigen