Mathematische Unterhaltungen: Wolframs Suche nach einer Weltformel der Physik

Welchen Gesetzen gehorcht die Natur um uns? Bekanntlich hat ein Gelehrter namens Heinrich Faust dieser Frage sein Leben gewidmet und damit Anlass zu einem der größten Werke der Literatur gegeben.

Leider ist die Antwort der modernen Physik so gar nicht poetisch. Sie lautet im Wesentlichen »Differentialgleichungen«. Um zu erkennen, »was die Welt / im Innersten zusammenhält«, müssen wir unsere Seele heute zwar nicht mehr dem Teufel verschreiben, aber damit leben, dass alle Bewegung davon abhängt, wie gewisse mathematische Funktionen, so genannte Felder, sich in der Umgebung eines Punktes verändern – einer »unendlich kleinen Umgebung«, um genau zu sein.

Und auch diese Formulierung ist nur eine unsaubere Ausdrucksweise für das, was Mathematikerinnen und Mathematiker einen Grenzwert nennen, ein Konzept, das seinerseits erst mehrere Jahrhunderte nach seiner ersten Verwendung eine logisch einwandfreie Formulierung fand. Die darauf aufbauende Differential- und Integralrechnung feiert spektakuläre Erfolge bei der Beschreibung aller physikalischen Phänomene, hinterlässt jedoch gelegentlich ein gewisses Unbehagen, eben weil ihre Fundierung bei aller Unanfechtbarkeit mühsam und alles andere als unmittelbar eingängig ist.

Kann es sein, dass die reellen Zahlen nicht die richtige Beschreibung des uns umgebenden Raums liefern? Dass auf einer extrem kleinen Längenskala zwischen zwei Punkten nicht ein ganzes Intervall mit unendlich vielen weiteren Punkten liegt, sondern einfach gar nichts? Dann wäre die Welt nicht so kontinuierlich glatt, wie wir sie uns vorstellen, sondern tief im Innersten »körnig« wie unvorstellbar feines Mehl. An die Stelle der räumlichen Ableitungen, die in den Differentialgleichungen eine prominente Rolle spielen, treten Differenzen zwischen dem Wert des Feldes in einem Punkt, den man jetzt Zelle nennt, und den Werten in den unmittelbaren Nachbarzellen. Damit erübrigt sich jeder Grenzwertprozess.

Nachdem man schon den Raum gekörnt hat, lässt sich ein Gleiches mit der Zeit tun. Die fließt dann nicht mehr gleichmäßig, sondern tickt wie eine alte Pendeluhr – aber eben so schnell, dass die einzelnen Pendelausschläge ins Unmerkliche verschwimmen. Zu jedem Tick holt eine Zelle die Information über den Zustand ihrer Nachbarn ein und berechnet daraus den Zustand, den sie zum nächsten Tick einnimmt.

Die Welt als zellulärer Automat

Im Gegensatz zu der Lösung einer Differentialgleichung, die nur in den seltensten Ausnahmefällen als mathematische Formel darstellbar ist – wenn sie denn überhaupt existiert –, lässt sich die Berechnungsvorschrift für den neuen Zustand einer Zelle so, wie sie ist, in ein Computerprogramm schreiben. Und kaum waren die ersten Computer entstanden, da machten sich ihre Erbauer Gedanken darüber, ob die Welt möglicherweise ein »zellulärer Automat« sei, so die übliche Bezeichnung für die oben beschriebenen Ensembles aus Zellen. Kein Geringerer als der Computerpionier Konrad Zuse (1910–1995) legte 1967 mit dem wegweisenden Artikel »Rechnender Raum« die Grundlagen der zugehörigen Theorie.

35 Jahre später machte Stephen Wolfram, der Schöpfer der mathematischen Universal-Software »Mathematica«, die zellulären Automaten zum zentralen Gegenstand seines Monumentalwerks »A New Kind of Science«. Während Zuse auf seinen Geräten vielleicht mit Mühe die einfachsten Beispiele seines »rechnenden Raums« hätte durchrechnen können, war die Leistungsfähigkeit der Rechner mittlerweile auf das Milliardenfache angewachsen, und Wolfram konnte ein ganzes Sortiment von zellulären Automaten erschöpfend durchprobieren. Auf diesem Weg verschaffte er sich einen Überblick über die verschiedenen Verhaltensweisen seiner Objekte, ganz wie ein Zoologe, der die Tierwelt eines neuen Kontinents erforscht.

Zelluläre Automaten haben konstruktionsbedingt eine Grenzgeschwindigkeit: Keine Wirkung kann sich schneller ausbreiten als einen Zellenabstand pro Tick. Und Zellenabstand und Tickzeit so zurechtzudefinieren, dass am Ende die Vakuumlichtgeschwindigkeit herauskommt, ist im Rahmen dieses sehr abstrakten Modells kein Problem.

Mit der speziellen Relativitätstheorie Albert Einsteins kommen die zahlreichen rechnenden Räume also ohne Weiteres zurecht, mit der allgemeinen dagegen überhaupt nicht. Nach Konstruktion setzen sie einen absoluten Raum voraus – die einzelnen Zellen bewegen sich nicht; und eine Zentraluhr, die allen Zellen den Takt vorgibt, kann es schon deswegen nicht geben, weil das Konzept der Gleichzeitigkeit von der Bewegung des Beobachters abhängt.

Obendrein ist die Raumzeit der allgemeinen Relativitätstheorie nicht so schön gerade und starr, dass man sie mit einfachen Koordinaten beschreiben könnte, sondern irgendwie wabbelig: Jede Massenansammlung verdellert sie, und wenn die Masse so stark konzentriert ist wie in einem Schwarzen Loch, nimmt die Deformation dramatische Formen an. Es gilt also an die Stelle der unbeweglichen Zellen etwas Flexibleres zu setzen. Das hat Wolfram in seiner »A New Kind of Science« bereits angelegt und in der Zwischenzeit sehr intensiv ausgearbeitet.

Ein Graph soll unsere gekrümmte Raumzeit wiedergeben

Der neue Raum besteht nicht mehr aus Zellen, sondern aus Punkten ohne jegliche Eigenschaften. Das einzig Bedeutende an einem solchen Punkt sind die Verbindungen, die er zu anderen seinesgleichen hat. Die ganze Struktur ist also das, was man einen Graphen nennt. In der zugehörigen Theorie nennt man die Punkte Knoten und die Verbindungen Kanten. Vielleicht hat eine Kante eine definierte Richtung, bildet also eine Einbahnstraße von einem Knoten zum anderen, und vielleicht verbindet sie nicht nur zwei, sondern drei oder mehr Knoten miteinander; in diesem Fall heißt die Struktur Hypergraph. Vorläufig genügt es jedoch, über gewöhnliche Graphen nachzudenken.

Die Rechenregel, welche die Zeitentwicklung des Systems definiert, ändert nichts an den Eigenschaften eines Knotens; der hat ja keine. Vielmehr nimmt sie ein Stück aus dem Graphen heraus und ersetzt es durch etwas anderes (siehe »Substitutionsregeln für Graphen«). Genauer: Man stelle sich einen Computer vor, der den ganzen Graph danach absucht, ob eine gewisse Teilstruktur in ihm vorkommt. Wird er fündig, ersetzt er diese Teilstruktur (die »linke Seite« einer Regel) durch eine andere (die »rechte Seite«) und sucht auf dem so veränderten Graphen weiter. Eine Substitutionsregel kann auch aus mehreren Paaren von linker und rechter Seite bestehen.

Dass ausgerechnet Stephen Wolfram sich gerne mit diesem Thema beschäftigt, hat einen überaus einleuchtenden Grund: Substitutionsregeln sind das, was tief im Inneren der Software Mathematica die eigentliche Arbeit macht. Objekte der Aktion sind in diesem Fall mathematische Ausdrücke, die in der Form sehr spezieller Graphen, so genannter Bäume, im Computer vorliegen. An der Wurzel sowie an jeder Astgabel steht eine Rechenoperation, zum Beispiel »+«, und die von dort ausgehenden Äste sind die Terme, die addiert werden sollen. Ein solcher Ast kann sich weiter verzweigen, weil zum Beispiel ein Summand seinerseits ein komplizierter mathematischer Ausdruck ist, und so weiter. Das Programm Mathematica sucht einen solchen Baum nach Teilausdrücken wie 5 + 3 ab und ersetzt sie durch einfachere, in diesem Fall die Zahl 8. Andere Substitutionsregeln machen aus den Summanden 7x und −4x, die irgendwo in einer langen Summe stehen können, den Ausdruck 3x. Das geschieht an jeder Stelle im Geäst, und die Liste der anwendbaren Substitutionsregeln ist lang.

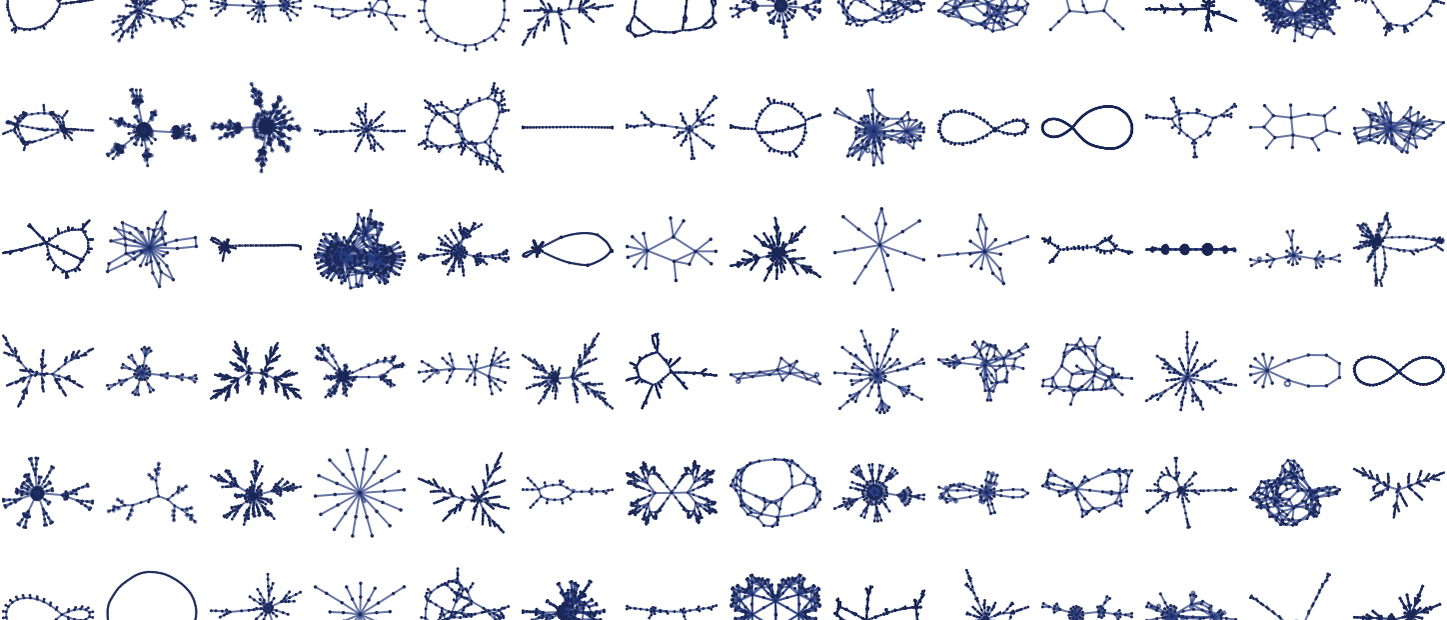

In Mathematica legt man allerdings Wert darauf, dass die Software irgendwann mit Rechnen aufhört, weil keine Regel mehr anwendbar ist. Im Gegensatz dazu interessieren bei der Graphensubstitution vor allem solche Regeln, die sich immer wieder ein neues Betätigungsfeld schaffen und daher niemals zu arbeiten aufhören. Und davon gibt es unübersehbar viele.

Die Zoologie der Graphensubstitutionsregeln ist um Klassen schwieriger als die der zellulären Automaten. Vor allem sieht man einer Regel im Allgemeinen nicht an, welche Graphen sie auf die Dauer produzieren wird. Von Ausnahmen abgesehen gibt es keine andere Möglichkeit, das herauszufinden, als die Regel ihre Arbeit machen zu lassen, ein Phänomen, das Wolfram »rechnerische Irreduzibilität« (computational irreducibility) nennt. Das berüchtigte deterministische Chaos (das Verhalten des Systems ist bis in alle Zukunft vorherbestimmt, aber unvorhersagbar) ist die Regel und das, wovon die ganze Physik handelt (Systeme, deren zukünftiges Verhalten man vorhersagen kann), die Ausnahme: einsame Inseln der Reduzibilität im großen Ozean des Chaos.

Es gibt also sehr viel auszuprobieren – was Stephen Wolfram äußerst eifrig getan hat. Immerhin finden sich auch Regeln im Zoo, die einigermaßen geordnete Strukturen erzeugen, zum Beispiel solche, die sich ohne große Mühe als zweidimensionale Flächen darstellen lassen (siehe »Flächen häkeln«). Andere machen solide Klötze. Allerdings sind solche Darstellungen weitgehend willkürlich, weil sie den Knoten Positionen zuweisen, die sie eigentlich nicht haben. Wie lässt sich aus der abstrakten Darstellung, das heißt aus der bloßen Aufzählung der Kanten, eine Aussage darüber gewinnen, ob der Graph zwei- oder dreidimensional ist?

Wie krumm ist ein Graph?

Es ist zwar sinnlos, zu sagen, wo ein Knoten liegt; aber eine Entfernung zwischen zwei Knoten A und B kann man definieren. Es ist die minimale Anzahl der Kanten, die man auf dem Weg von A nach B durchlaufen muss. Und mit diesem Entfernungsbegriff kann man sogar ein bisschen Geometrie treiben.

Die Kugel mit Mittelpunkt M und Radius r ist die Menge aller Knoten, die von M höchstens r Kanten entfernt sind. Wenn diese Menge mit wachsendem r proportional zu r3 anwächst, leben wir in einem dreidimensionalen Graphen. Allgemein bedeutet das: Wenn das Kugelvolumen, also die Anzahl der Knoten in der Kugel, sich proportional zu rd verhält, dann ist d die Dimension des Graphen. Das muss keine ganze Zahl sein; es gibt auch Substitutionsregeln, die auf die Dauer ein Fraktal, also eine Menge mit gebrochener Dimension, produzieren.

Hat man eine dreidimensionale Kugel vorliegen, lässt sich auch ihre Oberfläche bestimmen: Das sind alle Knoten, die genau r Kanten vom Mittelpunkt entfernt sind. Man wähle einen Punkt P auf der Oberfläche und berechne den Umfang des Kreises um P mit einem Radius s, also die Menge aller Punkte auf der Oberfläche, die genau s Kanten von P entfernt sind. Wenn der Graph einer gewöhnlichen dreidimensionalen Welt entspricht – Astrophysikerinnen und Astrophysiker nennen sie »flach« –, dann wächst der Umfang nicht proportional zu s, sondern langsamer und fällt schließlich sogar wieder, wie man das von der Geometrie auf der Kugel gewohnt ist. Der Äquator ist ein Kreis um den Nordpol mit Radius πR⁄2, nämlich ein Viertel des Erdumfangs, wo R der Erdradius ist. Aber der Umfang dieses Kreises ist nicht etwa 2π · πR⁄2 = π2R, sondern eben nur 2πR.

Indem man in dem Graphen den Umfang eines Kreises auf einer Kugel berechnet und dessen Abhängigkeit vom Radius bestimmt, lässt sich sogar ermitteln, ob und – wenn ja – wo der Raum gekrümmt ist. So haben negativ gekrümmte Räume viel mehr Punkte auf einem solchen Kreisumfang als flache.

Kugelvolumen und Kreisumfang sind (endliche) Anzahlen von Knoten. Deswegen können die genannten Proportionalitäten auch nur ungefähr richtig sein. Um die Sache mathematisch korrekt zu machen, muss man einen komplizierten Grenzwertprozess durchführen. Damit kommt – Ironie des Schicksals – die Differential- und Integralrechnung wieder ins Spiel, der man mit dem Graphenkonzept gerade aus dem Weg gehen wollte.

Stephen Wolfram hat mit einer geeigneten Klasse an Substitutionsregeln zunächst einen leeren Raum bereitgestellt. Jetzt geht es an die Inneneinrichtung: Energie, Masse, insbesondere Elementarteilchen und das ganze Zubehör. Zum Beispiel ist ein Elektron eine lokale Störung der sonst sehr gleichmäßigen Gitterstruktur – und zwar keine kleine. Schließlich hat ein Elektron zahlreiche Eigenschaften wie Masse, elektrische Ladung und Spin, wobei Letzterer sogar eine Richtung im Raum auszeichnet. Um all diese Information in dem Graphen unterzubringen, braucht es eine große Anzahl von Knoten, die anders miteinander durch Kanten verknüpft sind als im Vakuum.

Ein graphentheoretisches Modell für die Schwerkraft

An der Position jedes Masseteilchens entsteht durch das abweichende Verknüpfungsmuster eine lokale Krümmung des Raums; und wenn sehr viele Masseteilchen zusammenkommen, kann diese Krümmung so weit gehen, dass sich die Topologie des Raums grundlegend verändert. Dann hat der Graph auf einmal das, was in der theoretischen Astrophysik als Wurmloch bezeichnet wird. Wolfram geht sogar so weit zu behaupten, dass er aus Substitutionsregeln, die gewisse Voraussetzungen erfüllen, die Einstein-Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie herleiten kann.

Für die andere große physikalische Theorie, die Quantenphysik, hat Wolfram auch etwas anzubieten. Dazu hilft ein genauerer Blick darauf, wie eine Substitutionsregel im Einzelnen ausgeführt wird. Ein Graph kann mehrere Angriffsstellen für eine solche Regel bieten, also Teilgraphen, die der linken Seite der Regel entsprechen; insbesondere kann es vorkommen, dass ein einzelner Knoten zu mehreren solchen Angriffsstellen gehört. Wird die Substitutionsregel auf die erste angewandt, zerstört sie damit im Allgemeinen die zweite. Je nachdem, in welcher Reihenfolge der Graph nach Angriffsstellen abgesucht und daraufhin modifiziert wird, ist also das Endergebnis verschieden. In welcher Reihenfolge arbeitet die Regel?

In der klassischen Anwendung auf mathematische Ausdrücke legt man den größten Wert auf ein eindeutiges Ergebnis. Also darf es entweder nicht auf die Reihenfolge der Substitutionen ankommen – das ist zum Beispiel bei langen Summen der Fall – oder es muss eine Reihenfolge vorgeschrieben werden. In Wolframs Universum kann es eine solche Vorschrift nicht geben; es kommt ja nicht einmal auf die Reihenfolge an, in der die Kanten notiert sind. Also arbeitet die Regel in allen denkbaren Reihenfolgen und erzeugt damit verschiedene Weltverläufe. Das klingt zunächst nach einer verschrobenen Vielweltentheorie; aber Wolfram bemerkt, dass verschiedene Zweige der Geschichte auch wieder zusammenlaufen können. Dann macht die Reihenfolge der Anwendung zwar zunächst einen Unterschied; aber der kann sich im weiteren Verlauf der Geschichte wieder ausgleichen.

Oder auch nicht, in welchem Fall es tatsächlich mehrere verschiedene Weltverläufe geben könnte. Aber wir – die Beobachter – sind selbst Bestandteil des Systems; und aus einem Grund, der in Wolframs Erklärung etwas dunkel bleibt, erleben wir von den vielen Fäden, welche die Substitutionsregel spinnt, nur einen. Deswegen können wir zwar nicht wissen, welchen Weg das Photon in dem berühmten Doppelspaltexperiment genommen hat, aber wir bekommen ein eindeutiges und reproduzierbares Messergebnis. In anderen Fällen bestimmt der Zufall, der ja in der Quantenmechanik eine unvermeidbare Rolle spielt, was wir beobachten.

Welche Regel sagt unsere Welt voraus?

Bis Wolframs hochabstraktes Konzept sich auf die ganze Fülle der Physik anwenden lässt, bleibt noch viel Arbeit zu tun. Er selbst hat dafür das »Wolfram Physics Project« ins Leben gerufen. Alle Welt ist aufgerufen, an der Theorie mitzuarbeiten. Es geht um nichts weniger, als die Substitutionsregel zu finden, welche die Welt regiert. Wolfram hat bereits eine Kandidatenliste eingerichtet.

Zu dumm, dass eine wesentliche Eigenschaft aller derartigen Regeln den Erfolg einer solchen Suche gefährden oder sogar vereiteln könnte: die rechnerische Irreduzibilität. Um zu wissen, was eine Regel tut, gibt es keinen kürzeren Weg, als sie durchzurechnen – am besten beginnend mit einer Anfangsbedingung, die mit dem Urknall gleichzusetzen wäre. Die übergroße Mehrheit aller denkbaren Regeln wird schon bald einen Zustand herbeiführen, der mit dem bekannten Zustand des Universums nicht vereinbar ist. Nur gibt es noch eine unübersehbare Vielfalt an Regeln, die allerlei vorläufige Tests bestehen. Auch nur eine von ihnen ab dem Urknall durchzuprobieren, ist ein Ding der Unmöglichkeit.

In der Gemeinschaft der Physikerinnen und Physiker ist man bislang von Wolframs Konzept wenig beeindruckt. Noch ist nicht entfernt abzusehen, ob und wie eine experimentelle Überprüfung stattfinden könnte.

Ob sich doch noch der Nebel lichtet oder ob das Konzept an seiner eigenen Allgemeinheit scheitern muss, bleibt vorläufig offen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.