Darmflora: Unser Mikrobiom ist nicht normal

Im Sommer 2011 begab sich der Mikrobiologe Jon Sanders, damals noch Doktorand, zum zweiten Mal in zwei Jahren in den tropischen Regenwald Perus. Wie jedes Mal galt es, 27 Kilogramm Laborausrüstung flussaufwärts den Amazonas entlangzuschleppen: ein sperriges Fluoreszenzmikroskop sowie den Generator, der es antreibt. An der abgelegenen Beobachtungsstelle begann der Biologe, so viele verschiedene Ameisen wie möglich zu fangen. Er wollte unbedingt herausfinden, welche Mikroben ihre Eingeweide bevölkerten.

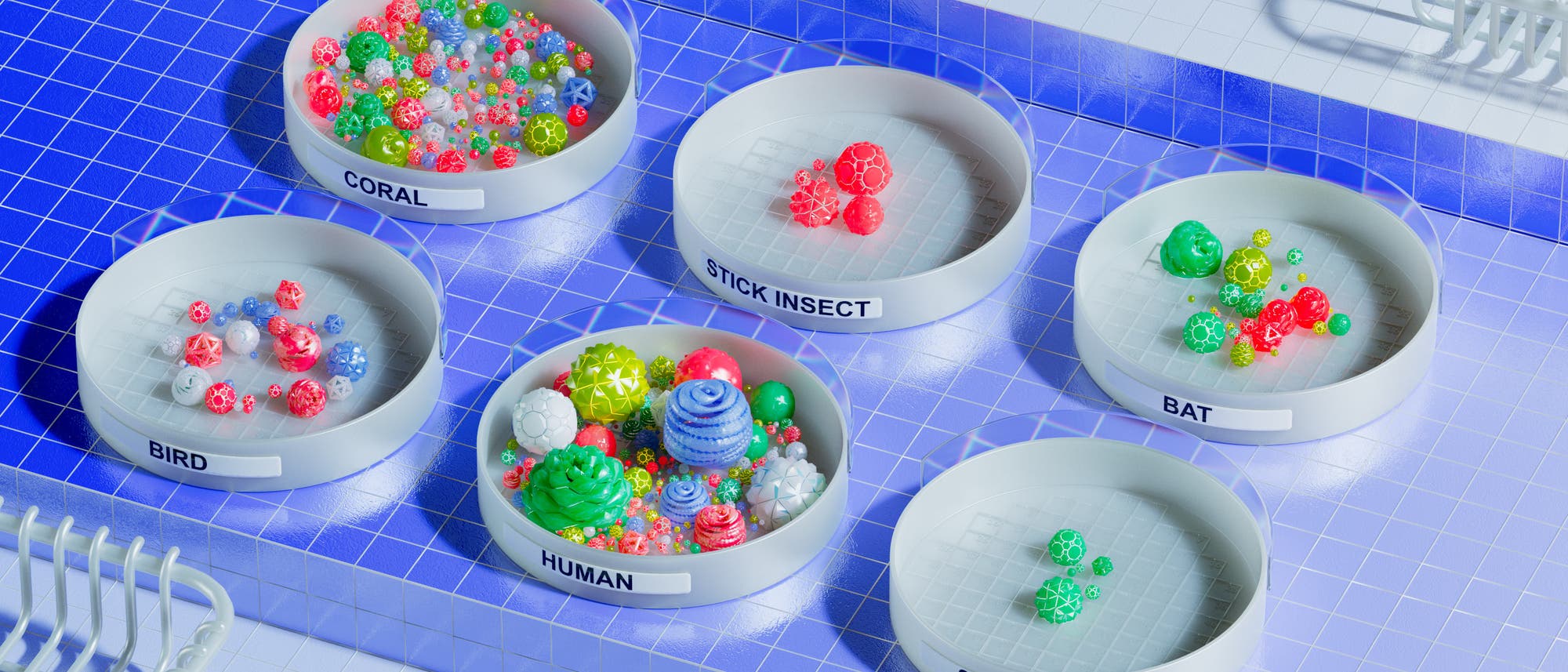

Bei einigen Ameisenarten sah er »eine erstaunlich dicht gepackte Wolke«. »Es war wie eine Galaxie von Mikroben«, sagt er. Genau das, was man erwarten würde, wenn man bedenkt, wie sehr wir und viele andere Tiere auf die Billionen Bakterien in uns angewiesen sind. Sie helfen uns, Nahrungsmittel zu verarbeiten, die wir sonst nicht verdauen könnten, versorgen uns mit wichtigen Nährstoffen und trainieren unser Immunsystem. Das Mikrobiom ist so wichtig für unsere Gesundheit und unser Überleben, dass manche Forscher es sogar für sinnvoll halten, sich Tiere als die Summe ihrer mikrobiellen Teile vorzustellen.

Als Sanders sich allerdings den restlichen zwei Dritteln der von ihm gesammelten Kolonien und Arten zuwandte, erlebte er eine Überraschung. In ihrem Darm fanden sich kaum Zellen, die man leicht als Bakterien identifizieren konnte. Nahrung, Rückstände, Zellen aus der Darmschleimhaut der Insekten - all das war vorhanden. Nach Mikroben, die an den so selbstverständlich scheinenden symbiotischen Beziehungen beteiligt sein könnten, suchte er vergeblich.

Seit sich die technischen Möglichkeiten zur Untersuchung mikrobieller Gemeinschaften verbessert haben, wird allmählich klar, dass das Mikrobiom im Tierreich bei Weitem nicht so allgegenwärtig und wichtig ist, wie es oft dargestellt wird. Viele Tiere pflegen offenbar flexiblere oder weniger stabile Beziehungen zu Mikroben; einige scheinen sich überhaupt nicht auf sie zu verlassen. Ironischerweise sind es aber genau diese Tiere, die den Wissenschaftlern jetzt neue Einblicke in das Rätsel bescheren, wie und warum sich das Mikrobiom entwickelte - das differenzierte Gleichgewicht von Für und Wider, das den Kern seiner Bedeutung ausmacht.

Die verschwundenen Mikroben

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts deckten Biologen erstmals faszinierende Beziehungen zwischen komplexen Organismen und ihren Mikroben auf: in Röhrenwürmern, die weder Mund noch Anus noch Darm hatten. Und in Termiten, die sich von zähen, holzigen Pflanzen ernährten. Auch bei Kühen, deren graslastige Ernährung Eiweiße vermissen lässt, entdeckten sie mikrobiellen Beistand. Solche Beobachtungen sorgten für Aufregung und boten Anlass zu weiteren Experimenten. Wenn ein Tier über keinerlei mikrobielle Helfer verfügte, galt das zu dieser Zeit als nicht besonders überraschend oder interessant. Derlei Erkenntnisse ernteten in Fachkreisen oft nicht mehr als ein kurzes Nicken. Selbst als man erkannte, dass sie vielleicht mehr verdienten - etwa, als Wissenschaftler 1978 in »Science« berichteten, dass winzige Holz fressende Krebse im Gegensatz zu Termiten keine stabile Population von Darmbakterien hatten -, verschwanden solche Ergebnisse meist vom Radar.

Und so begann sich still und leise eine neue Norm zu etablieren. Man ging davon aus, dass jedes Tier Bakterien braucht, um zu überleben. Einige Wissenschaftler widersprachen dieser starken Vereinfachung: Bereits 1953 drückte Paul Buchner, einer der Begründer der Symbioseforschung, seinen Frust darüber aus: »Immer und immer wieder gibt es Autoren, die darauf bestehen, dass die Endosymbiose ein elementares Prinzip aller Organismen ist«, klagte er. Gegenbeispiele ertranken in der Flut von Studien über die Bedeutung von Wirt-Mikroben-Beziehungen, insbesondere solchen, die Verbindungen zwischen unserer Gesundheit und unserem Mikrobiom herstellten.

Aber das menschliche Vorbild ist kein gutes Modell dafür, was in zahlreichen anderen Arten - von Raupen über Sägefische bis hin zu Vögeln und vielleicht sogar Pandas - vor sich geht. Diese Tiere haben kaum Mikroben in sich, das Zusammenleben ist nur vorübergehend und schwer vorhersagbar, und sie tragen kaum zum Wohlergehen ihres Wirts bei, wenn überhaupt.

Diese vorübergehende, fast nicht existente Beziehung zu Bakterien sah Sanders in tropischen Ameisen. Er brachte die gesammelten Proben zurück in sein Labor, wo er das bakterielle Erbgut der Insekten sequenzierte und die Anzahl der vorhandenen Mikroben bestimmte. Die Ameisenarten mit den wolkenartig dichten, spezialisierten Mikrobiomen trugen in ihren Eingeweiden etwa 10 000-mal mehr Bakterien als die vielen anderen Arten, die er gefangen hatte. Würde man die Ameisen auf menschliche Größe skalieren, sagt Sanders, trügen einige von ihnen ein Pfund Mikroben in sich. Das ähnelt der Menge, die ein Mensch beherbergt. Das Mikrobiom anderer Ameisenarten wöge hingegen nur so viel wie eine Kaffeebohne.

Dieser Unterschied, über den er 2017 in der Fachzeitschrift »Integrative & Comparative Biology« berichtete, schien mit der Ernährung zusammenzuhängen: Ausschließlich Pflanzen fressende, baumbewohnende Ameisen hatten mit größerer Wahrscheinlichkeit ein reichhaltiges Mikrobiom - vielleicht als Ausgleich für ihre proteinarme Nahrung. Alles und Fleisch fressende bodenbewohnende Ameisen nehmen ausgewogenere Mahlzeiten zu sich und hatten vernachlässigbare Mengen an Bakterien im Darm. Dieses Muster war jedoch nicht einheitlich. Auch einigen der Pflanzen fressenden Arten fehlte das Mikrobiom. Und die Ameisen, die eines besaßen, schienen keineswegs immer dieselben vorhersehbaren Beziehungen mit bestimmten Bakterienarten einzugehen. Dieses Ergebnis bedeutete eine klare Abkehr vom Bild eines Mikrobioms wie des unseren, das in der Regel sehr spezifisch für seinen Wirt ist.

Auch Raupen und Schmetterlinge haben kein Mikrobiom

Etwa zur gleichen Zeit, als Sanders in Peru Ameisen untersuchte, ging Tobin Hammer, der im Bereich Ökologie und Evolutionsbiologie an der University of Texas forscht, in Costa Rica der Frage nach, ob Raupen ein Mikrobiom besitzen. »Welche Insekten könnten Bakterien dringender brauchen als die Kühe der Insektenwelt?«, merkt Sanders an. Aber so sehr er es auch versuchte, in den gesammelten Gewebe- und Kotproben konnte Hammer kaum bakterielles Erbgut finden. »Hier ging etwas wirklich Merkwürdiges vor sich«, sagt er.

Als er nach Monaten aufwändiger Laborarbeit feststellte, dass die Tiere vielleicht einfach kein stabiles Mikrobiom haben, musste er umdenken. »Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet«, sagt Hammer. Er und seine Kollegen stellten schließlich fest, dass Raupen - wie viele von Sanders' Ameisen - viel weniger Mikroben enthielten, als man erwartet hatte. Die gefundenen waren zudem eine Untergruppe der Mikroben, die in der pflanzlichen Nahrung der Tiere vorhanden sind. »Das spricht dafür, dass sie zeitweilig durch sie hindurchwandern und manche dabei einfach nur verdaut werden«, sagt Hammer. »Sie bilden keine stabilen Populationen im Darm aus.«

Um festzustellen, ob die Raupen von den vorübergehend vorhandenen Bakterien profitieren, töteten die Forscher diese mit Hilfe von Antibiotika ab. Bei anderen Insekten und Tieren sorgt ein solcher Eingriff dafür, dass sie sich langsamer entwickeln oder gar sterben. Bei den Raupen zeigte sich jedoch keinerlei Wirkung.

Deepa Agashe, Ökologin und Evolutionsbiologin am National Centre for Biological Sciences in Bangalore in Indien, beobachtete etwas Ähnliches bei Insekten, die ihr Team an mehreren Stellen nahe der Grünanlagen des Campus gesammelt hatte. Welche Mikroben sie in Libellen und Schmetterlingen fanden, hing stark mit der Ernährung der Insekten zusammen - und weniger damit, welcher Art sie angehörten oder in welchem Entwicklungsstadium sie sich befanden. Die überwiegende Mehrheit der Bakteriengemeinschaften in Libellen schien sich zufällig gebildet zu haben. »Die meisten Bakterien waren nur da, weil sie zufällig dort hingelangt sind«, sagt Agashe. Offenbar bevorzugten die Insekten keine bestimmte Art oder Spezies von Bakterien.

Experimente, in denen die Forscher die Mikrobengesellschaften der Schmetterlinge störten, hatten keinen Einfluss auf das Wachstum oder die Entwicklung der Wirte. Auch dann nicht, wenn sie die Bakterien nachträglich wieder in den Eingeweiden der Schmetterlinge ansiedelten. »Tatsächlich scheinen den Schmetterlingen ihre Mikroben ziemlich egal zu sein«, sagt Agashe. Und das, obwohl die Schmetterlinge sich von giftigen Pflanzen ernähren. Sie scheinen also perfekte Kandidaten für ein vollwertiges, funktionsfähiges Mikrobiom zu sein, das ihre Nahrung entgiftet.

»Wenn man genauer darüber nachdenkt, gibt es viele Gründe, kein Mikrobiom zu haben«

Deepa Agashe

Vielleicht aber erreichen die wenigen, vorübergehend vorhandenen Mikroben etwas viel Subtileres. Denkbar ist, dass sie sich die meiste Zeit neutral verhalten und nur in einem bestimmten Zusammenhang aktiv werden. Manche Forscher behaupten zum Beispiel, dass Mikroben ihren Wirt vor Infektionen schützen können, einfach indem sie Raum im Darm einnehmen und ihn für Krankheitserreger blockieren. Bakterien, die sich an eine giftige Pflanze oder eine andere Gefahr angepasst haben, könnten auch dann nützlich sein, wenn sie nur vorübergehend erworben werden, ohne eine dauerhafte Symbiose einzugehen.

»Wenn man genauer darüber nachdenkt, gibt es viele Gründe, kein Mikrobiom zu haben«, sagt Agashe. »Eigentlich ist es nicht überraschend, dass es Tiere gibt, die einen anderen Weg eingeschlagen haben. Aber wir wissen nicht, warum.« Welche Faktoren führen dazu, dass ein Organismus ein Mikrobiom entwickelt und es aufrechterhält? Und umgekehrt: Welche Faktoren verhindern solche Beziehungen?

Raupen, Libellen, bestimmte Ameisen und andere Tiere sind geeignete Kandidaten, um mögliche Nachteile lang anhaltender Beziehungen mit Mikroben zu erforschen. Solche Nachteile sind in der Regel schwer zu messen und zu überprüfen. Vermutlich umgehen diese Tiere potenzielle Nebenwirkungen der Symbiose: Bakterien könnten beispielsweise mit ihrem Wirt um Nährstoffe konkurrieren oder das Immunsystem schwächen.

Nur die Spitze des Eisbergs

»Anfangs kratzten wir uns am Kopf«, sagt Agashe. Ihr ging es wie Hammer und Sanders. »Es war ein überraschendes Ergebnis, und es hat tatsächlich eine Weile gedauert, bis wir es verinnerlicht hatten«, sagt Agashe.

Aber vielleicht ist es gar nicht so überraschend. Wenn Tiere ein Mikrobiom besitzen, ist es häufig in bestimmten Geweben zu finden, wie die Forscher erkannten. Es beinhaltet Bakterien, die zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Eigenschaften beeinflussen. Der Zwergtintenfisch etwa lebt nur mit Leuchtbakterien einer bestimmten Art zusammen. Diese sammeln sich in einem Leuchtorgan im Mantel des Kopffüßers, während sein Darm und die Haut mikrobenfrei bleiben. Für ausgewachsene Honigbienen sind ihre Bakterien ausgesprochen wichtig - ihre Larven haben keine.

»Die Evolution ist eigenwillig und unberechenbar, sie verläuft bei verschiedenen Organismen auf völlig unterschiedlichen Wegen«

Jon Sanders

Die Forscher betonen, dass es wahrscheinlich keine einheitliche Regel oder kein grundlegendes Prinzip für die Entwicklung des Mikrobioms gibt. »Die Evolution ist eigenwillig und unberechenbar, sie verläuft bei verschiedenen Organismen auf völlig unterschiedlichen Wegen«, sagt Sanders.

Sogar bei Säugetieren, auf denen die bisherigen Annahmen über das Mikrobiom basieren, gibt es große Unterschiede. Während sich bei den meisten Säugetierarten vorhersagbare, stabile Beziehungen zu bestimmten Bakterien ausbilden, ergab eine kürzlich von Sanders und seinen Kollegen durchgeführte Studie, dass Fledermäuse keine haben.

Es ist also absolut nicht abwegig, dass es Tiere gibt, die überhaupt keine mikrobiellen Beziehungen haben oder aber solche, die völlig anderen Regeln folgen. »Man versteht immer mehr, dass es da ein ganzes Spektrum unterschiedlicher Beziehungen gibt, die man finden kann«, sagt Agashe. Hammer stimmt ihr zu: »Wir haben bisher nur einen Blick auf die Spitze des Eisbergs erhascht.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.