Planetenforschung: Der Venus unter den Schleier blicken

Noch bevor der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte, machten sich die ersten Raumsonden auf den Weg in Richtung Venus. Die Schwester der Erde, so glaubte man damals, sei möglicherweise ein lebensfreundlicher Planet bedeckt mit Ozeanen und Urwäldern. Etliche Missionen später jedoch war die Euphorie so schnell verflogen, wie sie gekommen war: Der Planet, so die damalige Lehrbuchmeinung, sei nicht nur in biologischer, sondern auch in geologischer Hinsicht tot. Spannendes ließe sich dort wohl kaum noch finden. Zwar stießen Anfang der 1990er Jahre noch die Magellan-Sonde, in den frühen 2000er Jahren die europäische Mission Venus Express und ab dem Jahr 2015 die bis heute aktive japanische Raumsonde Akatsuki bis zum Planeten vor. Doch der große Ansturm auf die heiße Schwester unserer Erde war vorüber. Um die Venus wurde es aus wissenschaftlicher Sicht still.

Nun jedoch sollen sich zu Beginn der 2030er Jahre zwei neue Sonden auf den Weg machen – und unser Bild von der Venus nachhaltig verändern: die amerikanische Sonde VERITAS und die europäische Sonde EnVision. Mit VERITAS, kurz für Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy Mission, will die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA intensiv die Oberfläche erkunden und diese in bisher unerreichter Auflösung vermessen. Zudem kartiert ein Emissionsspektrometer zum ersten Mal die chemische Zusammensetzung. EnVision, die Sonde der europäischen Raumfahrtagentur ESA, soll Venus etwas später erreichen und von der Vorarbeit der amerikanischen Sonde profitieren. Mit ihrem hochauflösenden Radar kann sie gezielt Bereiche des Planeten untersuchen, die anhand der Daten von VERITAS als besonders interessant eingestuft wurden. Außerdem wird die Sonde mit ihren drei Spektrometern nicht nur die Zusammensetzung der Oberfläche erforschen, sondern auch die Chemie der Atmosphäre.

Die lange Missionsdauer von zusammengenommen mindestens sechs Jahren soll der Forschung ebenfalls zugutekommen – insbesondere bei der Suche nach aktiven Vulkanen. Denn es erhöht sich nicht nur die Chance, überhaupt aktiven Vulkanismus erkennen zu können. Mit jeder einzelnen Beobachtung steigt auch die Datenbasis für die Statistik, aus der sich dann Rückschlüsse auf die gesamte geologische Aktivität des Planeten ziehen lassen.

Das neu erwachte Interesse hat viele Gründe. Einer davon ist die verstärkte Erforschung von Exoplaneten. Seit in den 1990er Jahren die ersten dieser außerhalb unseres eigenen Sonnensystems liegenden Himmelskörper bestätigt wurden, wuchs die Zahl der Entdeckungen stetig an und liegt derzeit bei mehr als 5500. Zwar kann man aus den Beobachtungsdaten auf elementare Parameter wie Größe oder Masse schließen. Für viele andere Fragestellungen müssen jedoch Analogien herhalten. Und nach denen suchen die Exoplanetenforscher immer häufiger in unserer unmittelbaren Umgebung. Wie hat sich die Venus entwickelt? Warum ist sie offensichtlich nicht bewohnbar? Möglicherweise können neue Erkenntnisse die Modelle zur Planetenentstehung voranbringen.

»Solche Fragen wurden an uns herangetragen und es stellte sich heraus, dass viele der benötigten Informationen schlichtweg nicht vorhanden sind«, sagt Jörn Helbert vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin-Adlershof, der für das Spektrometer zur Kartierung der Oberflächenzusammensetzung, genannt Venus Emissivity Mapper, auf VERITAS und EnVision verantwortlich ist. »Wir wissen wirklich erschreckend wenig über unseren Nachbarplaneten. Ich denke, wir verdanken es den Kollegen von der Exoplanetenforschung, dass sich die Venus als Forschungsfeld wieder geöffnet hat.«

Mit Radaraugen durch die Wolken blicken

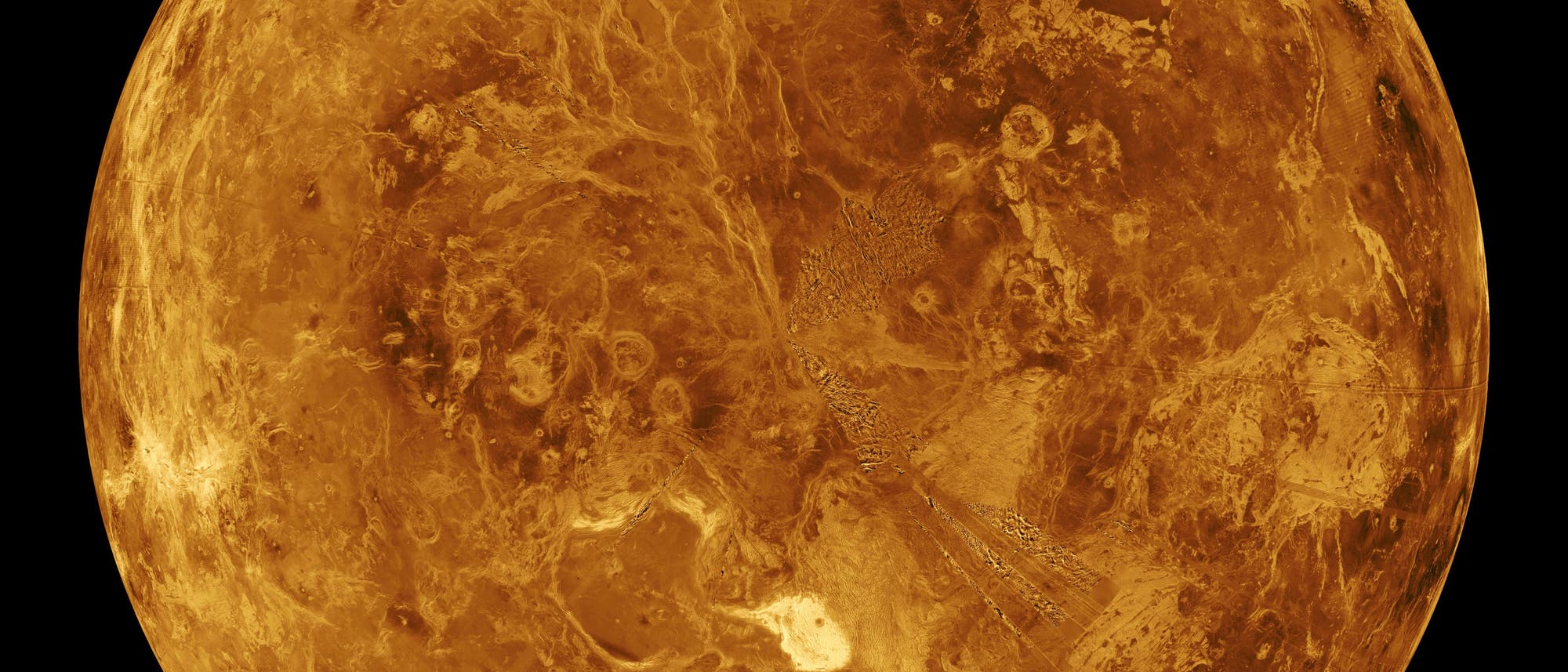

Die Karten, die vor gut 30 Jahren mit Hilfe der Radardaten der NASA-Sonde Magellan erstellt wurden, sind heute noch der wichtigste Datensatz über unseren Nachbarplaneten. Und dieser sorgte erst kürzlich für Überraschungen, als Hinweise auf gleich mehrere aktive Vulkane darin entdeckt wurden. Das rüttelt an der Vorstellung, die Venus sei ein Einplattenplanet, der im Gegensatz zur Erde keine Plattentektonik aufweist.

Vorangetrieben von der amerikanischen Geophysikerin Suzanne Smrekar hat mittlerweile ein Umdenken eingesetzt. Für die Leiterin der VERITAS-Mission sind die verfügbaren Daten einfach nicht aussagekräftig genug, um die Prozesse auf der Venus ergründen zu können. »Ich finde es immer sehr spannend, wenn Suzanne Smrekar VERITAS vorstellt«, sagt Jörn Helbert. »Sie zeigt dann ein Bild der Erde in der gleichen Auflösung, wie wir sie aktuell von der Venus haben. Markante Verwerfungen wie den San-Andreas-Graben kann man darauf beim besten Willen nicht erkennen.«

Auf einer solchen Datenbasis über astrogeologische Vorgänge zu diskutieren, ist entsprechend schwierig. Höher aufgelöste Daten müssen her. Und die soll die VERITAS-Mission liefern. Die US-amerikanische Sonde wurde im Jahr 2020 für das Discovery-Programm der NASA ausgewählt und wird aktuell am Jet Propulsion Laboratory (JPL) im kalifornischen Pasadena gebaut.

Ihr »Auge« heißt VISAR und ist ein Single-Pass-Radar-Interferometer. Es vermisst den Planeten aus einem etwa 220 Kilometer hohen, beinahe polaren Orbit. Drei Venuszyklen lang, also insgesamt 729 Erdtage, soll das Instrument die Oberfläche kartieren und ein Höhenmodell erstellen. Als interferometrisches X-Band-Radar arbeitet VISAR mit einer Wellenlänge von drei Zentimetern. Diese Wellenlänge wurde auf Grund der Übertragungsverluste ausgewählt, welche durch die dichte Atmosphäre zu erwarten sind. Von wenigen Stellen abgesehen soll so eine beinah vollständige Abdeckung des Planeten möglich sein. Der Venus Emissivity Mapper (VEM) wird parallel erkunden, woraus sich die Oberfläche der Venus zusammensetzt.

Das gleiche Instrument ist auch Bestandteil der europäischen Mission EnVision und wird gerade beim DLR in Berlin-Adlershof auf seine Reise vorbereitet. An der Venus angekommen soll das Spektrometer nicht etwa das von der Planetenoberfläche reflektierte Licht messen, sondern ihr sanftes Glühen auffangen. Bei einem Planeten mit einer so extrem dichten Wolkendecke – so dachte man lange – wären Kameras und Spektrometer im Orbit wenig hilfreich. Doch dann zeigte sich, dass es spektrale Fenster gibt, durch die ein kleiner Teil der Infrarotstrahlung von der Venusoberfläche bis in den Orbit gelangt. Natürlich sind die Signale extrem schwach. Beobachten lassen sie sich nur auf der Nachtseite. Auf der Tagseite werden sie vom an den Wolken reflektierten Sonnenlicht hoffnungslos überstrahlt.

Auch darüber hinaus stehen die Geräte vor einer Herausforderung: Obwohl die Venusoberfläche rund 480 Grad heiß ist, sind die von ihr ausgehenden Signaturen extrem schwach. Das erfordert einerseits hochempfindliche Instrumente. Und andererseits ausgeklügelte Methoden der Datenextraktion. »Unsere Laborarbeit im Vorfeld war entscheidend dafür, dass unser Instrument für VERITAS und EnVision überhaupt ausgewählt wurde«, sagt Jörn Helbert. »Wir konnten zeigen, dass es funktioniert. Dass wir aus dem Signal tatsächlich Informationen gewinnen können.«

Das VEM – oder VenSpec-M, wie es auf EnVision heißt – arbeitet mit 14 verschiedenen Kanälen. Sechs davon nutzen die besagten spektralen Fenster, die aus Modellrechnungen und Messungen bekannt sind. Die anderen dienen dazu, Daten über die Effekte der Atmosphäre und des Hintergrunds zu sammeln und damit die Daten von der Oberfläche zu korrigieren. Damit sich aus der aufgefangenen Strahlung extrahieren lässt, welches Material am Boden diese ausgesendet hat, nutzen die Forscherinnen und Forscher bekannte Geosignaturen zum Abgleich. Diese werden gerade in Berlin erfasst.

Dafür setzen Jörn Helbert und sein Team verschiedene irdische Gesteine den Bedingungen aus, wie sie auf der Oberfläche der Venus herrschen. Dann messen sie die abgegebene Strahlung mit dem VEM und speichern den thermischen Fingerabdruck des Gesteins in einer Datenbank. In diese sollen 500 bis 1000 verschiedene Gesteinstypen einfließen. Während der Missionen werden die Daten von VERITAS und EnVision mit den Signaturen aus dem Labor verglichen. So lässt sich erkennen, aus welchen Gesteinen die Venusoberfläche besteht.

War die Venus früher eine Wasserwelt?

Welche Gesteine vermessen werden sollen, ergibt sich zum Teil aus Simulationen. Denn Modelle der Prozesse im Inneren verschiedener terrestrischer Planeten sagen vorher, welches Gestein dort zu erwarten ist. Zudem gibt es die Daten, welche die sowjetischen Venera-Missionen in den 1970er und 1980er Jahren zur Erde gefunkt haben. So wissen die Forscher beispielsweise, dass sie mit basaltischem Gestein rechnen können.

Aus den Daten der europäischen Mission Venus Express ergibt sich, dass das elektromagnetische Spektrum der Hochländer anders aussieht als das der großen Lavaflächen. Die ältesten Gebiete des Planeten haben also eine andere Zusammensetzung. Es gibt Vermutungen, dass diese Hochländer Überbleibsel früherer Kontinente sein könnten. Somit hätte es auf der Venus einmal große Mengen Wasser bis hin zu Ozeanen gegeben. Sollte das so gewesen sein, dann müssten diese Gebiete granitisch sein. Denn Granit bildet sich nur, wenn Wasser im Spiel ist. Aus diesem Grund wandern auch die Signaturen von Graniten mit in die Datenbank. Sollte diese dann tatsächlich in den Daten des VEM auftauchen, wäre das ein sehr starkes Indiz für eine wasserreiche Vergangenheit der Venus.

Und was, wenn die Daten der Sonden mit keiner der 1000 archivierten Geosignaturen übereinstimmen? Dann wird es richtig spannend. Denn dann muss das Team um Helbert zurück ins Labor und weitersuchen. Natürlich weisen die Messdaten die Richtung und zeigen Trends auf. Denen muss nachgegangen werden und es werden so lange neue Gesteine untersucht, bis gefunden wurde, was zu den Daten passt.

Wie in den goldenen Jahren der Raumfahrt

Auf der VERITAS-Sonde arbeitet das Spektrometer als einzelnes Experiment und heißt dort VEM. Auf EnVision ist es Teil einer Anzahl von Spektrometern. Als VenSpec-M ist es für die Oberfläche zuständig. VenSpec-H hingegen ist ein hochauflösendes Infrarotspektrometer, das die untere Atmosphäre bis in die Wolkenschichten untersuchen soll. Es wird unter Federführung des Königlich Belgischen Instituts für Weltraum-Aeronomie entwickelt. Komplettiert wird die Entourage durch VenSpec-U. Das Ultraviolett-Spektrometer übernimmt den Bereich von der Wolkendecke bis zur obersten Schicht der Atmosphäre.

Und auch ein Radar wird EnVision mit an Bord haben, genau genommen sogar zwei: Das Venus Synthetic Aperture Radar, kurz VenSAR arbeitet im S-Band. Es soll einzelne Regionen der Venus in noch höherer räumlicher Auflösung als VERITAS beobachten. Das vom JPL im Auftrag der NASA entwickelte Instrument wird ebenfalls die Topografie vermessen und damit ein Höhenmodell liefern. In Kombination mit der langen Missionszeit erhoffen sich die Beteiligten auf diese Weise, geologische Prozesse direkt beobachten zu können. Ergänzt wird VenSAR durch den Venus Subsurface Radar Sounder (SRS). Mit dieser Dipolantenne soll es möglich sein, unter die Oberfläche des Planeten zu schauen und interessante Formationen wie Lavaströme oder alte Einschlagkrater zu untersuchen.

Komplettiert werden die Missionen durch Schwerefeldmessungen. Dafür ist kein eigenes Instrument notwendig. Stattdessen werden das Kommunikationssignal der Sonde sowie der Dopplereffekt genutzt: Überfliegt die Sonde ein Gebiet mit leicht veränderter Gravitation, so beeinflusst das ihre Position im Orbit. Der Dopplereffekt sorgt nun dafür, dass sich die Wellenlänge und damit die Frequenz des Funksignals minimal verändert. Aus dieser Frequenzverschiebung lässt sich die Schwerefeldabweichung an der überflogenen Stelle errechnen und es ergeben sich Aussagen zur Struktur im Inneren des Planeten.

»Mit EnVision werden wir die Venus als System untersuchen – von ihrem Inneren bis zur obersten Kante der Atmosphäre. So bekommen wir ein holistisches Bild des Planeten«, sagt Jörn Helbert. »Damit könnten wir dann zum Beispiel einem Vulkan vom Venusinneren über das austretende Magma auf der Planetenoberfläche bis hin zu den vulkanischen Gasen in der Atmosphäre folgen.«

Für die Wissenschaftler und Ingenieure ist das eine große Herausforderung. Denn sowohl das Radar als auch die Spektrometer gehören zu einer neuen Generation von Instrumenten. Sie werden zum allerersten Mal und genau für den Zweck gebaut, einem fremden Planeten mit beinah undurchdringlicher Wolkendecke seine Geheimnisse zu entlocken. Ein wenig erinnert das an die goldenen Jahre der Raumfahrt, als in den 1960er Jahren die ersten Instrumente für fremde Welten erdacht und gebaut wurden.

Alles auf Stopp

Die Ankündigung war ein Paukenschlag und versetzte die Venusforscher in Aufregung: Am 15. April 2023 gab die NASA bekannt, dass alle Mittel für die VERITAS-Mission bis auf Weiteres gestrichen seien. Das bedeute zwar nicht das Ende – so versicherten die Beteiligten einhellig – doch es verzögert den Start mit Sicherheit. Nun sieht es so aus, als würden VERITAS und EnVision annähernd gleichzeitig starten. Da die amerikanische Sonde aber schneller am Ziel ist, könnte sie die geplante Vorarbeit für die Europäer wohl noch aufnehmen. Es heißt also: Daumen drücken.

Was ist denn nun »normal«?

Die Ergebnisse, die man sich von VERITAS und EnVision erhofft, könnten nicht nur ein völlig neues Bild der Venus liefern. Sie wären auch ein wahrer Schatz für die Exoplanetenforschung. Denn sie würden helfen, besser zu verstehen, wie sich habitable Planeten entwickeln und was die Vorbedingungen für eine Insel des Lebens im Kosmos sind.

Eine Zeit lang galt als gesichert, dass die Venus knapp außerhalb der habitablen Zone liegt. Flüssiges Wasser, so hieß es, habe es hier nie gegeben. Ein Ausschlusskriterium für die Entwicklung von Leben, wie wir es kennen. Doch aktuell gibt es Bewegung in dieser Frage. Die Venus liegt zwar am Rand der Zone. Aber wie weit weg genau? Es gibt heute mehr als ein Modell, das sagt: Auf der Venus könnte es für eine lange Phase flüssiges Wasser gegeben haben. Vielleicht war der Planet für eine gewisse Zeit bewohnbar – und hat sich irgendwann aus diesem Bereich herausbewegt.

Warum? Das ist noch völlig unklar und liegt bislang ebenso im Verborgenen wie die Antwort auf die Frage, ob so der normale Entwicklungsweg eines Planeten aussieht. »Das ist für mich die Kernfrage schlechthin«, sagt Jörn Helbert. »Ist die Venus der normale Weg und es hat sich auf der Erde alles glücklich gefügt? Oder ist die Erde der normale Weg und die Venus hat an irgendeinem Punkt Pech gehabt?«

Der Lösung dieses Rätsels ein Stück näher zu kommen, könnte die Suche nach Leben auf fernen Planeten beflügeln. Denn damit ließen sich die in unserem Sonnensystem gesammelten Zusammenhänge auf die Exoplaneten übertragen, die mit dem James Webb Space Telescope und zukünftigen Teleskopen beobachtet werden.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.