Religionsphilosophie: Vernunft und Glaube

Die Vernunft "ist die höchste Hur, die der Teufel hat". "Wer ... ein Christ sein will, der ... steche seiner Vernunft die Augen aus." Keine Frage: Solche Äußerungen muss man vor ihrem historischen Hintergrund lesen, in diesem Fall der Reformationszeit. Und man sollte Martin Luthers Position nicht mit solchen polemischen Spitzen verwechseln. Aber sind solche Sprüche nicht typisch für eine verbreitete Einstellung im Verhältnis von Vernunft und Glaube? Häufig treffe ich auf diese Gegensätze: Entweder jemand ist rational, denkt nach und zweifelt, oder er glaubt eben einfach. Entweder einer ist modern und weltoffen, oder er verschanzt sich hinter traditionellen Riten und Ansichten. Entweder man kann als Philosoph radikal Fragen stellen, oder man ist "verkommen in der Verbrämung mythischer und theosophischer Metaphysik und Mystik" (Heidegger). Wie steht es wirklich um das Verhältnis von Glaube und Vernunft, von Religion und Wissenschaft?

Kostenloses Probeheft | Blättern Sie durch die aktuelle Ausgabe und sichern Sie sich Ihr kostenloses Probeheft!

Das Christentum hat in seiner Geschichte immer beide Tendenzen gekannt, hat sich mal der Vernunft geöffnet und sich dann wieder ängstlich vor ihr verschlossen. Schon Paulus schrieb der Gemeinde von Kolossai folgende Warnung ins Stammbuch: "Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Überlieferung stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt, nicht auf Christus berufen" (Kolosser 2,8). Auf der anderen Seite hat kaum ein anderer biblischer Autor so sehr vernünftig für den Glauben argumentiert wie Paulus.

Die grundsätzlich positive Haltung zur Vernunft hat besonders in der katholischen Tradition stets dominiert. Doch gab es immer auch einen gewissen Argwohn gegenüber allzu kritischem Denken. Und das nicht ohne Grund: Denn dem Selbstverständnis der Christen zufolge ist der Glaube nichts, was man sich selbst gemacht hat, sondern ein Geschenk, das man durch eine lange Traditionskette hindurch aus Gnade erhalten hat.

Was aber heißt hier "der" Glaube? Schließlich ist es keineswegs deckungsgleich, was in kirchlichen Lehrtexten steht, in Predigten verkündet, im Religionsunterricht gelehrt oder von Christen tatsächlich geglaubt wird. Außerdem fallen im deutschen Wort "Glaube" zwei Aspekte zusammen, die etwa das Englische durch faith und belief auseinanderhält. Was also ist Glaube, und was macht sein Wesen aus? Das versucht die Fundamentaltheologie zu klären. Sie geht davon aus, dass Glaube etwas mit religiösen Überzeugungen zu tun hat, also mit bestimmten Inhalten, die für wahr gehalten werden; daneben aber auch mit Vertrauen und einer persönlich-existenziellen Antwort auf eine göttliche Offenbarung.

Der andere Bestandteil des Themas, die Vernunft, ist ein noch unbestimmterer Begriff. Meine These lautet: Vernunftfreundlichkeit gehört zum christlichen Glauben – und zwar seinem Selbstverständnis nach und nicht von außen aufgezwungen. Die leichte Zurückhaltung gegenüber "rein aus Vernunftgründen" vorgebrachter Kritik ändert daran nichts. Wie aber kann man von Vernunftfreundlichkeit sprechen, wo sich doch der Glaube so häufig in Widersprüche verstrickt: mit den Ergebnissen der Naturwissenschaften, mit den Vernunfterkenntnissen der Philosophie und sogar mit sich selbst?

Hier ein – unvollständiger – Katalog gängiger Widersprüche:

- Ist der Mensch ein paar Tage oder 13,7 Milliarden Jahre nach dem Anfang der Welt entstanden?

- Kann ein Toter nach drei Tagen wiederauferstehen, oder beginnen nicht schon Sekunden nach dem Tod die irreversiblen Zersetzungsprozesse?

- Hat Gott die Lebewesen erschaffen, oder sind sie Produkte eines ziellos-zufälligen Evolutionsprozesses?

- Dreht sich die Erde nicht doch um die Sonne, auch wenn Galilei dem abschwören musste?

- Sind wir Menschen, angeblich die "Krone der Schöpfung", mitsamt unserem Planeten nicht ein kosmisches Randphänomen?

- Wie kann man von der Erlösung, der Wahrheit, der Botschaft für alle Menschen aller Zeiten sprechen – und noch dazu mit Bezug auf einen jüdischen Palästinenser, der vor 2000 Jahren lebte?

- Muss ein Katholik nicht glauben, dass alles, was der Papst sagt, wahr ist, obwohl wir alle wissen, dass der Papst ein Mensch ist, der denselben psychologischen Gesetzen und demselben "doxastischen Fallibilismus" (der Unabänderlichkeit, dass seine Meinungen gelegentlich falsch sind) unterworfen ist wie wir alle?

- Wie kann man angesichts des Leids in der Welt gleichzeitig von einem Gott behaupten, er sei allwissend, kenne also das Übel, er sei allgütig, wolle also stets das Beste, und allmächtig, könne es also auch jederzeit ändern?

- Wie kann man behaupten, dass es einen Gott gibt, und zugleich, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist allesamt göttlich sind?

Solche Widersprüche erscheinen so drastisch, dass jeder Versuch, sie zu entkräften, den Verdacht erregt, ein bloßes Rückzugsgefecht darzustellen. Verliert man durch heruminterpretieren nicht letztlich jeden Inhalt? Der britische Philosoph Antony Flew (1923 – 2010) hat das in seinem Buch "God and Philosophy" mit der Parabel vom unsichtbaren Gärtner ausgedrückt: Eine Waldlichtung sieht aus, als würde sie von einem Gärtner gepflegt. Man sieht aber keinen, also muss er unsichtbar sein; man hört keinen, also muss er nichthörbar sein; selbst die Bluthunde riechen ihn nicht. Die Frage ist dann: Was unterscheidet den angeblich unsichtbaren, nichthörbaren, geruchlosen, empirisch nicht fassbaren Gärtner eigentlich noch von gar keinem Gärtner?

Als Erstes ist in Bezug auf die Widersprüche eine Hermeneutik der traditionellen Glaubenstexte nötig, also eine angemessene Auslegung. Die Texte der Bibel oder der frühen Konzilien sind in einer ganz anderen Zeit als der unsrigen geschrieben worden, mit anderen Absichten und Zielen, mit einem anderen geistigen Horizont. Nur selten ist es ihre Hauptabsicht, von einem historischen Geschehen zu berichten. Meist gehören sie zu anderen literarischen Gattungen.

Und überhaupt: Wenn es in den biblischen Texten nur um historische Berichte ginge, wen (außer ein paar Historikern) würde das wirklich interessieren? Ob nun ein gewisser Jesus vor 2000 Jahren durch Galiläa oder durch Bethanien gelaufen ist; ob ein antiker Prophet dies oder jenes gesagt hat; ob irgendein Altorientale Träume hatte, seiner Ehefrau treu war oder sich doch eher mit der Dienstmagd vergnügt hat – das mag pikant und unterhaltsam sein, wäre aber letztlich irrelevant. Wie käme man dazu, eine Sammlung solcher Berichte als "Heilige Schrift" zu verehren oder in ihr gar ein Offenbarungszeugnis zu sehen? Warum hätten die Altvordern dafür Zeit und kostbares Schreibmaterial opfern sollen? Die historische Ebene der Texte ist zwar nicht unwichtig, denn schließlich beruft sich das Christentum auf eine wirkliche Geschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk und auf die Person des Jesus von Nazareth. Aber diese Funktion der historischen Verankerung könnten grundsätzlich auch außerbiblische Quellen übernehmen.

Bibeltexte widerlegen keine Wissenschaft

Dass die Bibel eine Heilige Schrift ist, verdankt sie einer anderen Bedeutungsebene: den Aussagen über Gotteserfahrungen, über das Heil der Menschen und den Sinn der Welt. Augustinus (354-430) fand diejenigen Christen "kühn", die versuchten, wissenschaftliche Erkenntnisse mit Bibelzitaten anzufechten. So etwas gefährde nur die Autorität der Bibel. In seinem Werk "Über den Wortlaut der Genesis" schreibt der Kirchenvater, die Heilige Schrift liefere keine Erklärung von Naturphänomenen, sondern wolle einen Heilsweg aufzeigen: "Oft genug kommt es vor, dass auch ein Nichtchrist ein ganz sicheres Wissen durch Vernunft und Erfahrung erworben hat, mit dem er etwas über die Erde und den Himmel, über Lauf und Umlauf, Größe und Abstand der Gestirne, über bestimmte Sonnen- und Mondfinsternisse, über die Umläufe der Jahre und Zeiten, über die Naturen der Lebewesen, Sträucher, Steine und dergleichen zu sagen hat. Nichts ist nun peinlicher, gefährlicher und am schärfsten zu verwerfen, als wenn ein Christ mit Berufung auf die christlichen Schriften zu einem Ungläubigen über diese Dinge Behauptungen aufstellt, die falsch sind und, wie man sagt, den Himmel auf den Kopf stellen, so dass der andre kaum sein Lachen zurückhalten kann" (Buch I, 19,39). Kreationismus ist peinlich – deutlicher kann man es nicht sagen. Die Christen müssen die sicheren wissenschaftlichen Erkenntnisse akzeptieren.

Das hermeneutische Problem hat sich seit der Antike weiterentwickelt. Heute liegen ausgearbeitete philosophische Hermeneutiken und Interpretationstheorien vor. Sie ermöglichen eine sorgfältige und methodisch kontrollierte Analyse, Einordnung und Interpretation biblischer Texte. So lässt sich beispielsweise die erste Schöpfungserzählung (Genesis 1,1-2,4a) einer ganzen Gattung ähnlicher Texte des alten Orients zuordnen, die eine geistliche Botschaft anders überliefern, als dies lehrmäßige Aussagen tun.

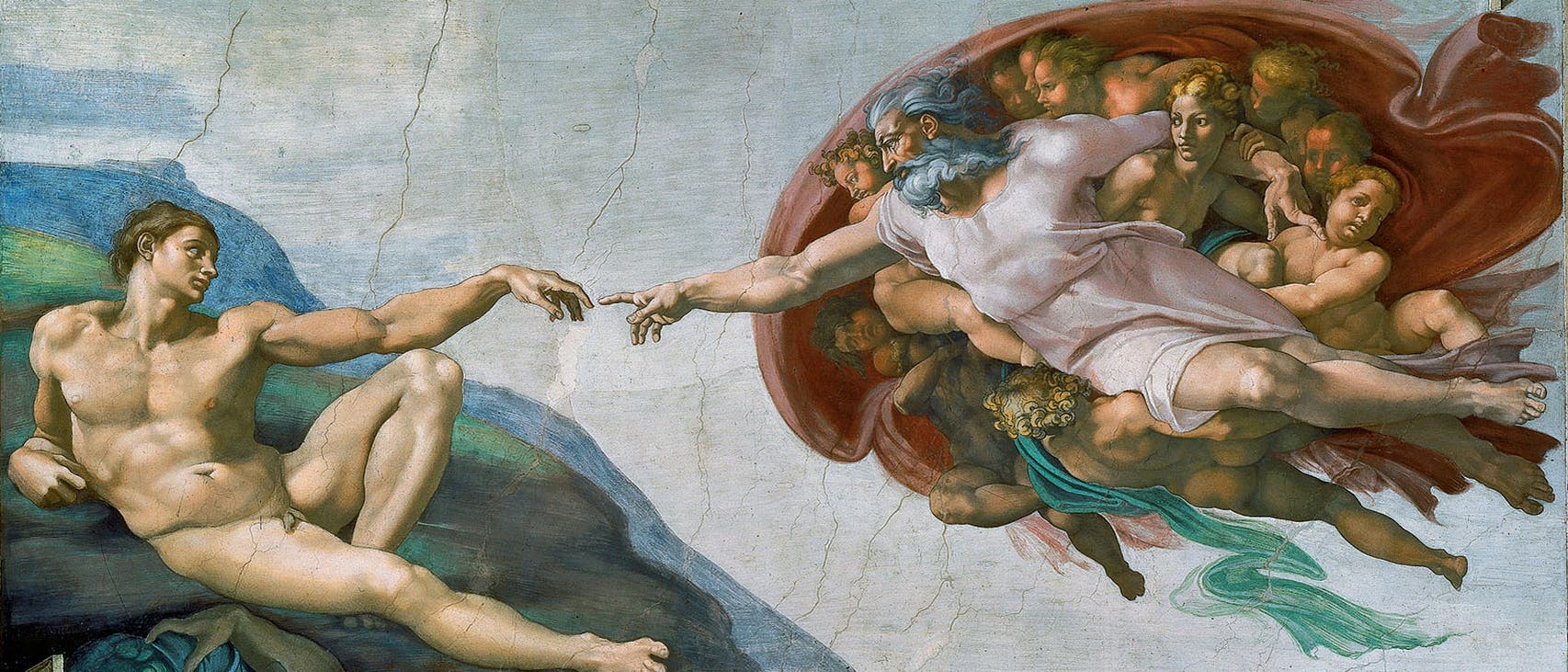

Es gibt verschiedene Ansichten darüber, was nun die geistliche Botschaft der ersten Schöpfungserzählung ist: von der Vorstellung, dass die Welt als ganze auf einen Entschluss Gottes zurückgeführt wird, also eine vernünftige, ordnende Instanz hinter der Entstehung der Welt steht, bis dahin, dass hier bestimmte Lebensnormen gerechtfertigt werden, etwa das Sabbatgebot oder die Sonntagsruhe.

Exegeten müssen einen Text also dahingehend sortieren, was als direkter Aussageinhalt gelten kann (zum Beispiel die Schöpfung durch Gott) und was der bildhaften Ebene zuzurechnen ist, die nur bestimmte Inhalte verdeutlichen soll (der Schöpfungsablauf in sechs Tagen). Das gilt auch für Lehrtexte, die stärker auf der begrifflichen Ebene operieren. Wenn, wie in der Geschichte oft geschehen, christliche Lehren mit philosophischen Begriffen zum Ausdruck gebracht wurden, so unterscheiden sich solche Begriffe von der eigentlichen religiösen Botschaft. Dazu sagte der derzeitige Papst, es sei ein hermeneutischer Fehlgriff, zu meinen, dass die Bibel nicht nur die religiöse Wirklichkeit darstelle, sondern auch die darin verwendeten Begriffe endgültig geklärt habe. "Dies bleibt vielmehr weit gehend eine Aufgabe des die Phänomene geistig durchdringenden theologischen Denkens." So müssen also im Licht neuer Situationen oder neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse die Texte immer wieder neu gedeutet und auch Selbstverständlichkeiten der Bibelinterpretation grundsätzlich in Frage gestellt werden. Vielleicht ist es sogar nötig, mehrere Deutungen nebeneinander zu akzeptieren.

Die Hermeneutik religiöser Texte ist aber nur eine Weise, wie augenscheinliche Widersprüche beseitigt werden können. Die Theologie hat weitere Baustellen, auf denen sie mit echten Schwierigkeiten zu ringen hat. Ich will Pars pro Toto zwei davon nennen. Zuerst das wohl gewichtigste aller Probleme für den Theismus: die Bedeutung des Übels, im Deutschen nach Gottfried Wilhelm Leibniz oft auch Theodizee (griechisch für: Rechtfertigung Gottes) genannt. Wie verträgt sich die Existenz eines allmächtigen, allgütigen und allwissenden Gottes mit dem vielen Übel in der Welt? Sicher: An gewissen Übeln sind die Menschen selbst schuld. Für sie sollte man Gott nicht verantwortlich machen. Es bleiben aber die physischen Übel, die nicht auf menschliches Handeln zurückgehen.

Der amerikanische Religionsphilosoph Alvin Plantinga (* 1932) hat vorgeschlagen, die Existenz Gottes durch den Hinweis auf die menschliche Freiheit zu verteidigen. Die Existenz von Menschen, die frei und selbstverantwortlich handeln können, ist nach Plantingas Theorie der free will defense ein hohes Gut. Wer frei ist, kann sündigen, vielleicht muss er es sogar. Aber muss es in diesem Ausmaß geschehen? Wären wir nicht ebenso frei, wenn wir alles könnten, was wir können – außer andere zu töten? Und wäre die Welt dann nicht besser? Warum hat ein allgütiger Gott dann nicht diese bessere Welt erschaffen?

Ein Gott, der seine Allmacht selbst beschränkt

Was die physischen Übel angeht, wollten manche Autoren des Alten Testaments auch diese auf den Menschen zurückführen. Wer sich gegen Gott stellt, den bestraft Gott eben durch Dürren, Erdbeben, Sintflut oder einen frühen Tod. Dieser "Tun-Ergehen-Zusammenhang" wurde aber schon im Alten Testament theologisch überwunden. Spruchreif wurde das Thema im Neuen Testament: "Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden" (Johannes 9,3), sagt Jesus über einen blind Geborenen. Demnach kann man das Übel als Gelegenheit oder Voraussetzung für das Gute ansehen beziehungsweise dafür, dass das Gute im "Wirken Gottes" sichtbar werden kann. Anders gesagt: Das Übel könnte von Gott um eines höheren Gutes willen in Kauf genommen worden sein. Solche Überlegungen finden sich beim britischen Religionsphilosophen Richard Swinburne (*1934), aber ähnlich auch schon bei theologischen Klassikern wie Thomas von Aquin. Dann besteht zumindest für das harte, logische Problem des Übels (logical problem of evil) Aussicht auf Lösung: Dass der gute Gott um das bestehende Übel weiß, es ändern kann und will, erzeugt keinen harten Widerspruch mehr.

Das Problem des Übels lässt sich weiter abschwächen, wenn man die Allmachtsvorstellung modifiziert, etwa durch die Annahme, dass Gott im Entschluss zur Schöpfung seine Allmacht selbst begrenzt hat. Diese Variante wird sogar christlich-theologisch nahegelegt. Denn wenn ein wirklich guter "Vater" seinen eigenen "Sohn" in das schlimmste Verderben am Kreuz gehen lassen muss, so steht das schon in einer gewissen Spannung zu einem (vielleicht naiven) Allmachtsbegriff. Trotzdem bleibt das Übel ein gewichtiges Argument gegen den Theismus (evidential problem of evil).

Will man die Glaubwürdigkeit des Theismus neutral von außen beurteilen, sind positive und negative Belege gegeneinander abzuwägen. Das Problem des Übels belastet zweifellos die Waagschale, auch wenn man es, wie gezeigt, etwas abschwächen kann. In der Innenperspektive des Gläubigen jedoch bleibt das Problem aus zwei besonderen Gründen drängend: Für Christen handelt es sich nicht nur um eine Infragestellung Gottes, sondern auch um eine Frage an Gott, wie er das Übel zulassen kann. Und es ist eine Frage an das eigene Gewissen, was man selbst angesichts des Leids eigentlich tun soll.

Einen anderen Weg, mit Widersprüchen umzugehen, beschreiten Philosophen wie der Brite Peter Geach (*1916) oder der Amerikaner Peter van Inwagen (*1942). Bezüglich der Trinitätslehre mit ihrer Wesenseinheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist bedienen sich die beiden Denker logischer Mittel und Methoden. Ihr Ansatz funktioniert ungefähr so: Bestimmte Kernaussagen werden in Formeln übersetzt und bilden gemeinsam mit geeigneten Hintergrundannahmen und entsprechender Logik eine formale Theorie. Von dieser lässt sich durch Angabe eines Modells zeigen, dass sie widerspruchsfrei ist. Damit haben die Forscher zumindest gezeigt, dass die Trinitätslehre nicht in sich widersprüchlich ist, sondern immerhin etwas Denkmögliches zum Ausdruck bringt.

Umstrittene Wissenschaftlichkeit

Religionsphilosophen können damit weitere Theorien über religiöse Überzeugungen aufstellen und auf ihre Vereinbarkeit untersuchen. Theologen dagegen müssen beurteilen, ob die Kernaussagen selbst angemessen und die Theorien theologisch adäquat sind. Auch bei dieser Strategie zur Widerspruchsbeseitigung spielt Theologie also eine wichtige Rolle – und zwar als ein wissenschaftliches Unterfangen. Wie steht es aber um ihre Wissenschaftlichkeit?

Kurz gesagt, sie ist umstritten. Theologen, Theologiekritiker und Wissenschaftsphilosophen haben darüber bereits zahllose Argumente ausgetauscht (siehe auch das Streitgespräch in Ausgabe 1/2012 von "Spektrum der Wissenschaft" ab S. 64). Ein Problem dahinter: Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition von Wissenschaft. Auf manche Kriterien können sich die Forscher schneller einigen als auf andere. Der Kern des Streits liegt in der so genannten Glaubensbindung. Bei allen anderen Kriterien schneidet die Theologie ebenso gut ab wie andere Geisteswissenschaften. Die Bindung an den Glauben ist jedoch offenbar ein Spezifikum, das Theologie von anderen akademischen Fächern unterscheidet. Dabei lassen sich zwei Aspekte unterscheiden: die inhaltliche Bindung an den Glauben als Menge bestimmter Überzeugungen und die formale Bindung an die Glaubensinstitution der Kirche.

Wissenschaftspragmatisch scheint die Bindung an die Institution Kirche die größeren Irritationen hervorzurufen. Forscher empfinden schließlich schon die Wissenschaftspolitik als Einmischung – umso mehr dann die einer Institution wie der Kirche. Wissenschaftstheoretisch halte ich aber die inhaltliche Bindung der Theologie an den Glauben für das interessantere Problem, weil dies ja die zentrale Frage nach dem Verhältnis von Vernunft und Glaube berührt.

Einige Experten argumentieren, dass die Bindung an einen Glauben eine weniger starke Einschränkung darstellt, als es auf den ersten Blick scheint. Es gibt viele theologische Teildisziplinen, die sich der Methoden anderer Wissenschaften bedienen und zumindest über weite Strecken ihrer Tätigkeit ergebnisoffen vorgehen. Ein Kirchenhistoriker etwa ist zweifellos auf einen bestimmten historischen Untersuchungsgegenstand festgelegt, forscht aber, ohne dass seine Resultate schon vorher irgendwie feststünden.

Eine Abschwächung des Problems bedeutet natürlich noch nicht seine Lösung. Um weiterzukommen, bieten Philosophen wie Thomas S. Kuhn (1922-1996) oder Jürgen Habermas (*1929) hilfreiche Ansätze. Ihnen zufolge hängt jedes wissenschaftliche Forschen von verschiedensten Vorannahmen ab, wozu neben ontologischen und methodologischen Voraussetzungen durchaus auch außerwissenschaftliche Interessen des Forschers gehören. Die vermeintliche Lösung eines Problems durch Hinweis darauf, dass andere es auch haben, ist jedoch nicht wirklich zufrieden stellend. Etwas weiter kommt man mit Habermas' These, dass Wissenschaftler für ihre Prämissen Gewissheit beanspruchen müssen und damit auf einen Akt der Anerkennung oder des Glaubens angewiesen sind. Die Frage ist dann, ob es sich bei dieser Anerkennung wirklich strukturell um etwas Ähnliches handelt wie bei der Glaubensvoraussetzung der Theologie.

Man könnte aber auch direkt für einen Vernunftoptimismus des Glaubens argumentieren. Ein Grund dafür hat interessanterweise mit seinem oft geschmähten Wahrheitsanspruch zu tun: Gerade weil der christliche Glaube beansprucht, wahr zu sein, muss er davon ausgehen, dass er Ergebnissen der Naturwissenschaften nicht wirklich widersprechen kann. Denn wenn beides wahr wäre, Glaube und wissenschaftliche Erkenntnis, und beides sich widerspräche, müsste es zwei sich widersprechende Wahrheiten geben. Das aber ist offenkundig unmöglich. Die entscheidende Frage lautet hier, ob der Glaube seinen Wahrheitsanspruch auch berechtigterweise erheben kann.

Religionskritiker würden genau das bestreiten. Es ist schwierig, die Frage nach der Wahrheit des Glaubens von außen zu beantworten. So lange sie aber offenbleibt, reduziert sich das Problem der Glaubensbindung darauf, dass es sich um die Bindung an etwas handelt, dessen Wahrheit sich erst noch herausstellen muss. Man könnte also wissenschaftliche Theologie für möglich halten unter der Bedingung, dass es sich erst noch erweisen muss, ob Theologie selbst eine Wissenschaft ist oder nicht. Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, sollte man wenigstens vorläufig an ihrem Wissenschaftsstatus festhalten – vor allem, weil Theologie schließlich viele der anderen Kriterien für Wissenschaftlichkeit erfüllt. Das wäre auch im Sinn eines gesunden Falisifikationismus. Und schließlich geht es um eine der Gründungsdisziplinen im abendländischen Universitätskanon. Letztlich bleibt es jedoch dabei, dass die Frage theoretisch nicht eindeutig entschieden zu sein scheint. Das bringt pragmatische Argumente ins Spiel.

Theologie in der Zwickmühle

Die Theologie als Wissenschaft hat es an den heutigen Universitäten nicht leicht. Sie steht von zwei Seiten unter Druck: Auf der einen wird sie von Religionsgegnern bedrängt sowie von Leuten, die überzeugt davon sind, dass Religion und Wissenschaft, Glaube und Vernunft einander grundsätzlich ausschließen. Auf der anderen Seite zerren traditionalistische kirchliche Kräfte an ihr, die vernünftige Dispute scheuen und darin eine Bedrohung des Glaubens sehen. Theologie muss beiden Kräften standhalten, wenn sie das bleiben will, was sie im Abendland geworden ist: eine einzigartige Synthese des christlichen Glaubens mit der Vernunft – mit dem Anspruch, im Chor der Wissenschaften eine eigene Stimme zu haben.

Eine Theologie, die sich tagtäglich der universitären Auseinandersetzung stellen muss, ist für unsere Gesellschaft allemal besser als eine Theologie in einer abgeschotteten Sonderwelt aus Fideismus, Biblizismus, Kreationismus, Traditionalismus oder gar Fundamentalismus. Wenn wir uns staatliche Theologen leisten, hat das Vorteile für unsere Gesellschaft: Wir bewahren uns einen integrativen Teil der abendländischen Kultur; Kleriker erhalten eine vernunftverpflichtete Ausbildung, was nicht nur zu besseren Predigten führt, sondern auch die gemäßigten Kräfte in den Kirchen stärkt; unsere Kinder erhalten einen besseren Religionsunterricht, der sie eher religionsmündig macht als schlechter Unterricht oder gar keiner; die Kirchen können ihr soziales Engagement besser organisieren und fokussieren; für unsere Fragen nach den letzten Zusammenhängen der Welt und dem Sinn unseres Lebens erhalten wir Antworten am Leben, die sich über Jahrhunderte für unzählige Menschen bewährt haben. Theologie vermag, sie für einen rational denkenden Menschen zu erschließen und an die großen Bemühungen der Menschheit um Wissen und Weisheit anzubinden.

Bei all den Problemen könnte man fragen: Warum überhaupt der ganze Aufwand? Warum denn muss der Glaube all seine Widersprüche auflösen? Warum muss Theologie unbedingt auch Wissenschaft sein wollen? Warum sich nicht einfach auf den Standpunkt privater Überzeugungen und weltanschaulicher Entschiedenheit zurückziehen?

Diese Fragen lassen sich nicht mehr von außen beantworten. Denn sie zielen auf das, was jemanden, vom Standpunkt des Glaubens selbst aus betrachtet, so eng an die Vernunft bindet – und die Theologie so eng an die vernunftgebundene Wissenschaftlichkeit. Deshalb muss im Folgenden von innen her argumentiert werden.

Der christliche Glaube verstand sich immer als ein Glaube für den ganzen Menschen. Er ist, in den Worten von Anselm von Canterbury (1033 – 1109), fides quaerens intellectum – Glaube, der nach Einsicht verlangt. Zentraler Inhalt der christlichen Verkündigung ist ein Heilsangebot Gottes, das nicht nur die emotionale Seite des Menschen betrifft oder nur sein Privatleben oder seine moralische Orientierung. Es geht um den ganzen Menschen. Wo Zustimmung "von ganzem Herzen" verlangt ist, lässt sich die Vernunft nicht am Eingang abgeben.

Dabei geht es letztlich um das Suchen und Fragen des Menschen selbst. Wenn wir in unserem Leben einen Sinn suchen, einen letzten Grund, auf den wir bauen können, einen Halt, ein Fundament, etwas oder jemanden, das/der unsere Welt im Innersten zusammenhält (womit hier einmal nicht die starke Kernkraft gemeint ist), dann suchen und fragen wir ja auch als ganze Menschen. Antworten, die nur einen Teil unseres Menschseins ansprechen, werden über kurz oder lang unbefriedigend bleiben.

Papst Benedikt XVI.: Gott ist "höchst-vernünftig"

Vom christlichen Standpunkt aus liegt der Grund für die Vernunftbindung des Glaubens in Gott selbst. "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott", so beginnt das Johannesevangelium. Es schreibt der göttlichen Schöpfermacht zu, logos zu sein – was nicht nur Wort bedeutet, sondern auch Vernunft oder Sinn. Das nimmt die Aussage von der alles zusammenfügenden, einrichtenden und ordnenden Schöpfermacht Gottes aus der ersten Schöpfungserzählung auf. Der zufolge war die Erde erst "wüst und wirr", dann ordnet Gott sie, schafft Gestirne, Pflanzen, Tiere und den Menschen, "und sah, dass es gut war". Gott ist demnach der Grund für die Ordnungsstrukturen der Welt, sein logos der Grund dafür, dass die Welt für uns verstehbar ist.

In der Rede von Papst Benedikt XVI. an der Universität Regensburg im Jahr 2006 war das einer der theologischen Kerngedanken. Das Argument ist im Kritikhagel fast untergegangen: Das Gottesbild des Christentums, von dem der Christ glaubt, dass er es letztlich von Gott selbst via Offenbarung empfangen hat, ist das Bild einer vernünftigen, den ganzen Kosmos schaffenden, ordnenden und erhaltenden Macht. Für den Gott des Christentums ist die Vernunft nicht irgendeine Äußerlichkeit, er ist selbst "höchst-vernünftig". Und der Mensch, der als sein Abbild geschaffen wurde, hat durch die Fähigkeit, zu erkennen und zu verstehen, Anteil am Göttlichen.

Daraus ergibt sich auch etwas für das Verhältnis von Theologie und Philosophie. Weder die große mittelalterliche Synthese aus beiden noch die extrem religionskritischen philosophischen Standpunkte scheinen unverändert Bestand zu haben. Das Verhältnis beider Lager muss stets aufs Neue ausgelotet oder erstritten werden. Dabei ist Theologie aus verschiedenen Gründen auf Philosophie angewiesen. Philosophie hilft, Begriffe zu klären, Argumente zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Sie reflektiert moralisch bedeutsame Begriffe und Begründungsstrategien. Philosophie lehrt die Theologen, Selbstverständlichkeiten und systematische Zusammenhänge zu hinterfragen, erarbeitet Theorien über Sprache, Denken, Verstehen, Erkenntnis, Wahrheit, Handeln sowie die Grundstrukturen der Wirklichkeit. All dies ist unverzichtbar für eine Theologie, die einen alten Glauben in heutiger Zeit verstehbar machen und begründet vertreten will.

Dabei scheinen zwar sehr viele Arten von Philosophie mit dem christlichen Glauben kompatibel zu sein, aber eben nicht alle. Wie lassen sich also für den Glauben weniger oder eher geeignete Philosophien unterscheiden? Hier spielen Kriterien wie das so genannte Explikationspotenzial eine Rolle: Welche Philosophie kann die Glaubenslehren am treffendsten ausdrücken oder erklären? Oder die Offenheit von philosophischen Standpunkten: Sind an einen bestimmten philosophischen Standpunkt auch Handlungsnormen, Werte oder Annahmen darüber gebunden, was es gibt oder nicht gibt?

Inkompatibilität zwischen dem Glauben und einer bestimmten Art von Philosophie liegt meist weniger an der philosophischen Methodik oder dem Arbeitsstil als vielmehr an Inhalten. So ist der ontologische Naturalismus, der behauptet, dass es nur dasjenige gibt, was naturwissenschaftlich fassbar ist, wohl unvereinbar mit dem Glauben. Anders der methodische Naturalismus, der nur fordert, sich in der Naturwissenschaft auf das empirisch Fassbare zu beschränken: Damit sollte eigentlich kein Gläubiger ein Problem haben.

Auf den Punkt gebracht: Eine Religion, deren Gott vom Wesen her vernünftig ist, wird sozusagen von ihrer höchsten Instanz her auf ein positives Verhältnis zur Vernunft festgelegt. Dieses ist freilich kein gemütliches Ruhekissen, sondern dauernder Anspruch, Widersprüche zu beseitigen und Verstehen zu ermöglichen. Der Gläubige muss stets aufs Neue die Spannung aushalten zwischen der Treue zu den Wurzeln und dem Anspruch auf Vernunftmäßigkeit, der zum Kern des christlichen Gottesbilds gehört.

Schreiben Sie uns!

87 Beiträge anzeigen