Linguistik: Von Duden-DNA und einer Außerirdischensprache

Ob und wie sich das Konzept Evolution auf Sprache übertragen lässt, ist noch völlig offen. Ein Workshop brachte kürzlich verschiedene Ansätze zusammen: Was formt unsere Sprachen?

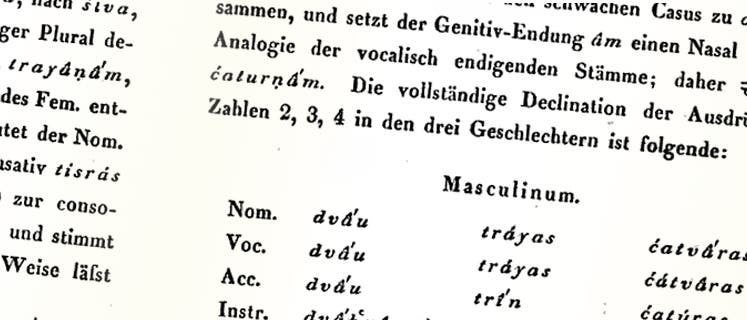

© public domain (Ausschnitt)

Was für jeden einzelnen Organismus auf dieser Erde gilt, könnte auch in einem gänzlich anderen Bereich seine Hand im Spiel haben, vermutete schon Darwin höchstpersönlich: Auch Sprachen könnten einer fortwährenden Mutation und Selektion und damit einem evolutionären Prozess unterliegen. Doch in der Linguistik selbst wurden solche Ideen bis vor Kurzem eher vernachlässigt.

Kann man Sprache überhaupt als evolutionäres System ansehen? Und wenn ja, welche Selektionsfaktoren würden eine Rolle spielen? Der interdisziplinäre Workshop "Sprache als evolutionäres System" am Institut für Linguistik der University of Edinburgh versammelte kürzlich die Protagonisten dieses Forschungsfelds, um genau diesen Fragen nachzugehen.

Sicher ist, dass eine Sprache – schaut man sich beispielsweise die Geschichte des Deutschen oder Englischen an – keinen völlig zufälligen Entwicklungsweg nimmt. Lange Wörter werden kürzer, schwierige Lautkombinationen verschmelzen, Unklarheiten und Unregelmäßigkeiten werden beseitigt – zumindest in einigen Fällen; auf der anderen Seite entstehen neue Wörter beträchtlicher Länge oder Komplexität, und Irregularitäten schleichen sich in die Grammatik.

Simple Analogien führen nicht weit

Diese Entwicklungspfade als Ergebnis des freien Spiels einiger weniger gestaltender Kräfte zu verstehen, die aus einer Auswahl zufälliger Variationen die brauchbaren herauspicken, ist der Reiz der evolutionären Sicht auf den Sprachwandel. Auch das Deutsche wird von Generation zu Generation "vererbt" und wandelt sich dabei langsam. Aus einem einzelnen Vorfahren entstehen durch Abspaltung Tochteridiome – ein Stammbaum der Sprachen ähnlich dem Stammbaum der Arten.

Doch so plausibel dies auch klinge, mit einer simplen Analogie zur biologischen Evolution sei es nicht getan, meint beispielsweise Bill Croft von der University of New Mexico in Albuquerque, der eines der wenigen Standardwerke zu dieser Thematik veröffentlichte [1]. Denn zwischen beiden Bereichen gibt es in der Tat erhebliche Unterschiede. Sprachen sind beispielsweise wesentlich freier darin, Elemente untereinander auszutauschen, als biologische Spezies, selbst über weite Entfernungen im Stammbaum hinweg. Auch wird die Entwicklung der Sprache zumindest zu einem gewissen Teil absichtlich gesteuert, etwa indem Sprecher gezielt auf Fremdwörter verzichten.

Weil das durchaus unpraktisch sein kann, wirkt es zunächst als ließen sich die angenommenen sprachlichen Selektionsmechanismen, wie Kürze, Einfachheit, Prägnanz, zeitweilig außer Kraft setzen. Verfolgt die Entwicklung mancher sprachlicher Aspekte gar ein vorher festgesetztes Ziel? In der Biologie wäre eine solche Behauptung undenkbar. All das weckt Zweifel an der Übertragbarkeit evolutionstheoretischer Modelle auf sprachliche Entwicklungen.

Was ist ein "linguistisches Gen"?

Vielleicht haben aber Forscher auch schlicht noch nicht die treffenden Selektionskriterien identifiziert. Einer umfassenderen Theorie mag es durchaus gelingen, das Schicksal vermeintlich bewusst vermiedener Fremdwörter auch durch Rückgriff auf interne Evolutionsmechanismen zu erklären.

Denn: Noch immer fehlen die definitiven Antworten auf die alles entscheidenden Fragen – die nach den eigentlichen Mitspielern des Evolutionsprozesses. Was entspricht in der linguistischen Welt einem "Gen"? Was der "Umwelt" oder dem "Organismus"? Ist der Duden die "DNA" des Deutschen? Dieser am nächsten liegenden Analogie stehen zahlreiche Varianten gegenüber. Man könnte auch die tausenden, leicht verschiedenen Grammatikregeln, die in den Köpfen der Sprecher beheimatet sind, als Organismen auffassen, die miteinander um ihr Überleben wetteifern. Oder man könnte, wie Croft dies tut, jede einzelne Äußerung als das sich fortpflanzende Individuum betrachten, das einem gewissen Selektionsdruck unterworfen ist und sich in der sprachlichen Umwelt behaupten muss: Jeder Satz eine neue Generation.

Eine gänzlich andere Herangehensweise samt historischen Beispielen lieferte Russell Gray von der Universität im neuseeländischen Auckland. Er analysiert die Verwandtschaftsbeziehungen von Sprachen mit Hilfe aus der Genetik entlehnter Verfahren. Dabei zeigte sich beispielsweise, dass die Verwandschaftsverhältnisse in der austronesischen Sprachfamilie die Besiedlung der pazifischen Inseln reflektiert. Doch der gute alte Stammbaum gebe nur ein unvollständiges Bild, beobachtete Gray. Unter Verwendung von Netzwerktheorien nahm sich der Linguist daher eine Auswahl von Sprachen vor, deren Nähe zueinander er nicht allein aus Abstammungslinien, sondern auch aus dem horizontalen Austausch zwischen ihnen rekonstruierte.

Befruchtende Sprachkontakte

Auf der Konferenz sorgten seine Ergebnisse für Überraschungen: "Würden Sie erwarten, dass eher die austronesischen Sprachen stärker untereinander vernetzt sind – oder die indoeuropäischen?", fragte Gray ins Auditorium. Schätzungsweise 70 der etwa 80 Tagungsteilnehmer stimmten für die indeoeuropäische, kein einziger für die austronesische. Die Intuition hinter dieser – leider falschen – Einschätzung ist leicht nachzuvollziehen: Die Völker Europas hatten stets engen Kontakt untereinander; zumindest dürften sie mehr Gelegenheit zum Austausch gehabt haben als die Bewohner der weit verstreuten Pazifikinseln.

Doch Grays Netzwerkanalyse hatte genau das Gegenteil ergeben. Die indoeuropäische Familie ist kaum vernetzt, die austronesische hingegen erstaunlich stark. Über Gründe kann derzeit nur spekuliert werden.

Evolutionäre Vorgänge und Veränderungen spielen sich nicht allein auf der Ebene ganzer Sprachen ab, sondern betreffen auch deren einzelne Strukturelemente. Dass wir überhaupt sprechen können, verdanken wir unserem Gehirn, doch wie hängen dessen Aufbau und die Strukturen unserer Sprache miteinander zusammen?

Aliens mit Grammatik

Nach einer weit verbreiteten Ansicht, die vor allem mit den Arbeiten eines Noam Chomsky verbunden ist, existiert im Hirn ein angeborenes System, das direkt auf bestimmte grammatische Formen eingespielt ist. Demnach wären die Gehirnstrukturen direkt oder "transparent" in der Sprache "abgebildet". Eine Universalgrammatik müsste allen Sprachen der Welt zu Grunde liegen.

Simon Kirby, Inhaber des Lehrstuhls für Sprachevolution an der University of Edinburgh und Ausrichter des Symposiums, vertritt mit seinem Kollegen Kenny Smith dagegen eine alternative Sicht. Sie nehmen eine "komplexe Abbildung" zwischen Gehirn und Sprache an: Die kognitiven Voraussetzungen liefern die Rahmenbedingungen der Übertragung von Mensch zu Mensch. Doch dann würden evolutionäre Prozesse auf den Plan treten, die der Sprache eine geeignete Struktur aufprägen.

Wie dies ablaufen könnte, zeigen ihre Experimente zum Iterativen Lernen [2]. Versuchspersonen sollten dazu eine "Außerirdischensprache" mit völlig zufälligen Worten erlernen: Ein blaues rotierendes Dreieck hieß "namola", ein schwarzes rotierendes Dreieck "luki" und so fort. Insgesamt 27 Ausdrücke für je drei mögliche Farben, Formen und Bewegungen gaben die Forscher den Probanden vor, dann wurde eine Art kollektiver stille Post gespielt. Denn was die einen gelernt hatten, mussten sie an eine weitere Versuchsperson weitergeben, die von ihnen lernte und ihr Wissen an eine dritte weitergab.

Einfach dank Regeln

Dabei passierten freilich immer wieder Fehler, und die Sprache veränderte sich. Wie genau, erforschte anschließend das Wissenschaftlerduo. Es zeigte sich, dass die Kunstsprache mit der Zeit immer systematischer wurde. Nach nur zehn Übertragungsschritten hieß das blaue rotierende Dreieck beispielsweise "lakipilu", ein schwarzes rotierendes Dreieck "nekipilu" und ein schwarzes hüpfendes Dreieck "nekiplo".

Jede Silbe gab nun anscheinend ein Merkmal an, und die Gesamtbedeutung setzte sich aus diesen einzelnen Elementen zusammen. Smith und Kirby zufolge könnte dies ein Modell dafür abgeben, wie sich aus einfachen Äußerungen unsere heutigen kompositionellen Sprachen entwickelt haben, in denen wir einzelne Worte nach grammatischen Regeln zu immer neuen Sätzen zusammenfügen und so auch sehr komplexe, abstrakte Gedanken ausdrücken können.

Effizientes Küchenlatein

Doch auch der Komplexität solcher Strukturen sind Grenzen gesetzt, die sich in einem so einfachen Modell nicht abzeichnen. In realen Situationen können dagegen ganz andere Faktoren die Oberhand gewinnen, wie Monica Tamariz, ebenfalls aus Edinburgh, zeigte. Anhand spanischer Wörter unter anderem für Küchengeräte wies sie nach: Systematischere Begriffe sind zwar leichter erlernbar, werden in einer lauten Küche aber auch schneller verwechselt [3].

Trotz viel versprechender Ansätze harren viele Aspekte einer Evolutionstheorie der Sprache noch einer Antwort: Wieso haben nur wir Menschen eine echte, kompositionelle Sprache mit unbegrenzten Ausdrucksmöglichkeiten entwickelt, wo dies doch im Experiment so einfach und innerhalb weniger Stunden gelingt? Eine ganze Reihe von Veränderungen muss es gegeben haben, die letztlich zusammen die Voraussetzung für diese Art von Spracherwerb bildeten. Welche das sind? "Das ist genau die Art von Fragen, die wir uns stellen müssen", sagt Kirby.

Kann man Sprache überhaupt als evolutionäres System ansehen? Und wenn ja, welche Selektionsfaktoren würden eine Rolle spielen? Der interdisziplinäre Workshop "Sprache als evolutionäres System" am Institut für Linguistik der University of Edinburgh versammelte kürzlich die Protagonisten dieses Forschungsfelds, um genau diesen Fragen nachzugehen.

Sicher ist, dass eine Sprache – schaut man sich beispielsweise die Geschichte des Deutschen oder Englischen an – keinen völlig zufälligen Entwicklungsweg nimmt. Lange Wörter werden kürzer, schwierige Lautkombinationen verschmelzen, Unklarheiten und Unregelmäßigkeiten werden beseitigt – zumindest in einigen Fällen; auf der anderen Seite entstehen neue Wörter beträchtlicher Länge oder Komplexität, und Irregularitäten schleichen sich in die Grammatik.

Simple Analogien führen nicht weit

Diese Entwicklungspfade als Ergebnis des freien Spiels einiger weniger gestaltender Kräfte zu verstehen, die aus einer Auswahl zufälliger Variationen die brauchbaren herauspicken, ist der Reiz der evolutionären Sicht auf den Sprachwandel. Auch das Deutsche wird von Generation zu Generation "vererbt" und wandelt sich dabei langsam. Aus einem einzelnen Vorfahren entstehen durch Abspaltung Tochteridiome – ein Stammbaum der Sprachen ähnlich dem Stammbaum der Arten.

Doch so plausibel dies auch klinge, mit einer simplen Analogie zur biologischen Evolution sei es nicht getan, meint beispielsweise Bill Croft von der University of New Mexico in Albuquerque, der eines der wenigen Standardwerke zu dieser Thematik veröffentlichte [1]. Denn zwischen beiden Bereichen gibt es in der Tat erhebliche Unterschiede. Sprachen sind beispielsweise wesentlich freier darin, Elemente untereinander auszutauschen, als biologische Spezies, selbst über weite Entfernungen im Stammbaum hinweg. Auch wird die Entwicklung der Sprache zumindest zu einem gewissen Teil absichtlich gesteuert, etwa indem Sprecher gezielt auf Fremdwörter verzichten.

Weil das durchaus unpraktisch sein kann, wirkt es zunächst als ließen sich die angenommenen sprachlichen Selektionsmechanismen, wie Kürze, Einfachheit, Prägnanz, zeitweilig außer Kraft setzen. Verfolgt die Entwicklung mancher sprachlicher Aspekte gar ein vorher festgesetztes Ziel? In der Biologie wäre eine solche Behauptung undenkbar. All das weckt Zweifel an der Übertragbarkeit evolutionstheoretischer Modelle auf sprachliche Entwicklungen.

Was ist ein "linguistisches Gen"?

Vielleicht haben aber Forscher auch schlicht noch nicht die treffenden Selektionskriterien identifiziert. Einer umfassenderen Theorie mag es durchaus gelingen, das Schicksal vermeintlich bewusst vermiedener Fremdwörter auch durch Rückgriff auf interne Evolutionsmechanismen zu erklären.

Denn: Noch immer fehlen die definitiven Antworten auf die alles entscheidenden Fragen – die nach den eigentlichen Mitspielern des Evolutionsprozesses. Was entspricht in der linguistischen Welt einem "Gen"? Was der "Umwelt" oder dem "Organismus"? Ist der Duden die "DNA" des Deutschen? Dieser am nächsten liegenden Analogie stehen zahlreiche Varianten gegenüber. Man könnte auch die tausenden, leicht verschiedenen Grammatikregeln, die in den Köpfen der Sprecher beheimatet sind, als Organismen auffassen, die miteinander um ihr Überleben wetteifern. Oder man könnte, wie Croft dies tut, jede einzelne Äußerung als das sich fortpflanzende Individuum betrachten, das einem gewissen Selektionsdruck unterworfen ist und sich in der sprachlichen Umwelt behaupten muss: Jeder Satz eine neue Generation.

Eine gänzlich andere Herangehensweise samt historischen Beispielen lieferte Russell Gray von der Universität im neuseeländischen Auckland. Er analysiert die Verwandtschaftsbeziehungen von Sprachen mit Hilfe aus der Genetik entlehnter Verfahren. Dabei zeigte sich beispielsweise, dass die Verwandschaftsverhältnisse in der austronesischen Sprachfamilie die Besiedlung der pazifischen Inseln reflektiert. Doch der gute alte Stammbaum gebe nur ein unvollständiges Bild, beobachtete Gray. Unter Verwendung von Netzwerktheorien nahm sich der Linguist daher eine Auswahl von Sprachen vor, deren Nähe zueinander er nicht allein aus Abstammungslinien, sondern auch aus dem horizontalen Austausch zwischen ihnen rekonstruierte.

Befruchtende Sprachkontakte

Auf der Konferenz sorgten seine Ergebnisse für Überraschungen: "Würden Sie erwarten, dass eher die austronesischen Sprachen stärker untereinander vernetzt sind – oder die indoeuropäischen?", fragte Gray ins Auditorium. Schätzungsweise 70 der etwa 80 Tagungsteilnehmer stimmten für die indeoeuropäische, kein einziger für die austronesische. Die Intuition hinter dieser – leider falschen – Einschätzung ist leicht nachzuvollziehen: Die Völker Europas hatten stets engen Kontakt untereinander; zumindest dürften sie mehr Gelegenheit zum Austausch gehabt haben als die Bewohner der weit verstreuten Pazifikinseln.

Doch Grays Netzwerkanalyse hatte genau das Gegenteil ergeben. Die indoeuropäische Familie ist kaum vernetzt, die austronesische hingegen erstaunlich stark. Über Gründe kann derzeit nur spekuliert werden.

Evolutionäre Vorgänge und Veränderungen spielen sich nicht allein auf der Ebene ganzer Sprachen ab, sondern betreffen auch deren einzelne Strukturelemente. Dass wir überhaupt sprechen können, verdanken wir unserem Gehirn, doch wie hängen dessen Aufbau und die Strukturen unserer Sprache miteinander zusammen?

Aliens mit Grammatik

Nach einer weit verbreiteten Ansicht, die vor allem mit den Arbeiten eines Noam Chomsky verbunden ist, existiert im Hirn ein angeborenes System, das direkt auf bestimmte grammatische Formen eingespielt ist. Demnach wären die Gehirnstrukturen direkt oder "transparent" in der Sprache "abgebildet". Eine Universalgrammatik müsste allen Sprachen der Welt zu Grunde liegen.

Simon Kirby, Inhaber des Lehrstuhls für Sprachevolution an der University of Edinburgh und Ausrichter des Symposiums, vertritt mit seinem Kollegen Kenny Smith dagegen eine alternative Sicht. Sie nehmen eine "komplexe Abbildung" zwischen Gehirn und Sprache an: Die kognitiven Voraussetzungen liefern die Rahmenbedingungen der Übertragung von Mensch zu Mensch. Doch dann würden evolutionäre Prozesse auf den Plan treten, die der Sprache eine geeignete Struktur aufprägen.

Wie dies ablaufen könnte, zeigen ihre Experimente zum Iterativen Lernen [2]. Versuchspersonen sollten dazu eine "Außerirdischensprache" mit völlig zufälligen Worten erlernen: Ein blaues rotierendes Dreieck hieß "namola", ein schwarzes rotierendes Dreieck "luki" und so fort. Insgesamt 27 Ausdrücke für je drei mögliche Farben, Formen und Bewegungen gaben die Forscher den Probanden vor, dann wurde eine Art kollektiver stille Post gespielt. Denn was die einen gelernt hatten, mussten sie an eine weitere Versuchsperson weitergeben, die von ihnen lernte und ihr Wissen an eine dritte weitergab.

Einfach dank Regeln

Dabei passierten freilich immer wieder Fehler, und die Sprache veränderte sich. Wie genau, erforschte anschließend das Wissenschaftlerduo. Es zeigte sich, dass die Kunstsprache mit der Zeit immer systematischer wurde. Nach nur zehn Übertragungsschritten hieß das blaue rotierende Dreieck beispielsweise "lakipilu", ein schwarzes rotierendes Dreieck "nekipilu" und ein schwarzes hüpfendes Dreieck "nekiplo".

Jede Silbe gab nun anscheinend ein Merkmal an, und die Gesamtbedeutung setzte sich aus diesen einzelnen Elementen zusammen. Smith und Kirby zufolge könnte dies ein Modell dafür abgeben, wie sich aus einfachen Äußerungen unsere heutigen kompositionellen Sprachen entwickelt haben, in denen wir einzelne Worte nach grammatischen Regeln zu immer neuen Sätzen zusammenfügen und so auch sehr komplexe, abstrakte Gedanken ausdrücken können.

Effizientes Küchenlatein

Doch auch der Komplexität solcher Strukturen sind Grenzen gesetzt, die sich in einem so einfachen Modell nicht abzeichnen. In realen Situationen können dagegen ganz andere Faktoren die Oberhand gewinnen, wie Monica Tamariz, ebenfalls aus Edinburgh, zeigte. Anhand spanischer Wörter unter anderem für Küchengeräte wies sie nach: Systematischere Begriffe sind zwar leichter erlernbar, werden in einer lauten Küche aber auch schneller verwechselt [3].

Trotz viel versprechender Ansätze harren viele Aspekte einer Evolutionstheorie der Sprache noch einer Antwort: Wieso haben nur wir Menschen eine echte, kompositionelle Sprache mit unbegrenzten Ausdrucksmöglichkeiten entwickelt, wo dies doch im Experiment so einfach und innerhalb weniger Stunden gelingt? Eine ganze Reihe von Veränderungen muss es gegeben haben, die letztlich zusammen die Voraussetzung für diese Art von Spracherwerb bildeten. Welche das sind? "Das ist genau die Art von Fragen, die wir uns stellen müssen", sagt Kirby.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.