Voyager 1 und 2: Grenzgänger des Sonnensystems

Zwei der bemerkenswertesten Raumsonden, die jemals gestartet sind, verdanken ihren Weg ins All einem besonders günstigen Zusammentreffen im Sonnensystem. Genau genommen bewegten sich vor etwa 60 Jahren die vier Riesenplaneten langsam in eine seltene Konstellation, die zuletzt im frühen 19. Jahrhundert aufgetreten war. Das planetarische Schauspiel blieb weitgehend unbeachtet – bis ein Doktorand der Luft- und Raumfahrttechnik am California Institute of Technology, Gary Flandro, die Chance erkannte.

1965 hatte die Ära der Weltraumforschung gerade erst begonnen. Nur acht Jahre zuvor hatte die Sowjetunion Sputnik 1 gestartet, den ersten künstlichen Satelliten. Flandro hatte vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA die Aufgabe erhalten, den effizientesten Weg zu finden, um eine Raumsonde zu den großen äußeren Planeten zu schicken, das heißt zu Jupiter, Saturn, Uranus oder gar Neptun. Dazu nutzte er eines der beliebtesten Präzisionswerkzeuge der Ingenieure des 20. Jahrhunderts – einen Bleistift – und zeichnete die Umlaufbahnen auf. Dabei bemerkte er etwas Faszinierendes: In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren würden alle vier in einem langen Bogen zur Erde aufgereiht sein wie auf einer himmlischen Perlenkette.

Durch das Zusammentreffen könnte ein Raumflugkörper auf einer passenden Bahn an jedem der Riesenplaneten mit Hilfe von dessen Anziehungskraft ein wenig Schwung nehmen. So ein Manöver wird als Swing-by bezeichnet. Flandro berechnete, dass die wiederholten, beschleunigenden Umlenkungen die Reisezeit zwischen Erde und Neptun von 30 auf 12 Jahre verkürzen würden. Allerdings lagen zwischen der bevorstehenden und der darauf folgenden derartigen Konstellation 176 Jahre. Um die Anordnung in absehbarer Zeit auszunutzen, musste deswegen bis Mitte der 1970er Jahre ein Raumschiff starten.

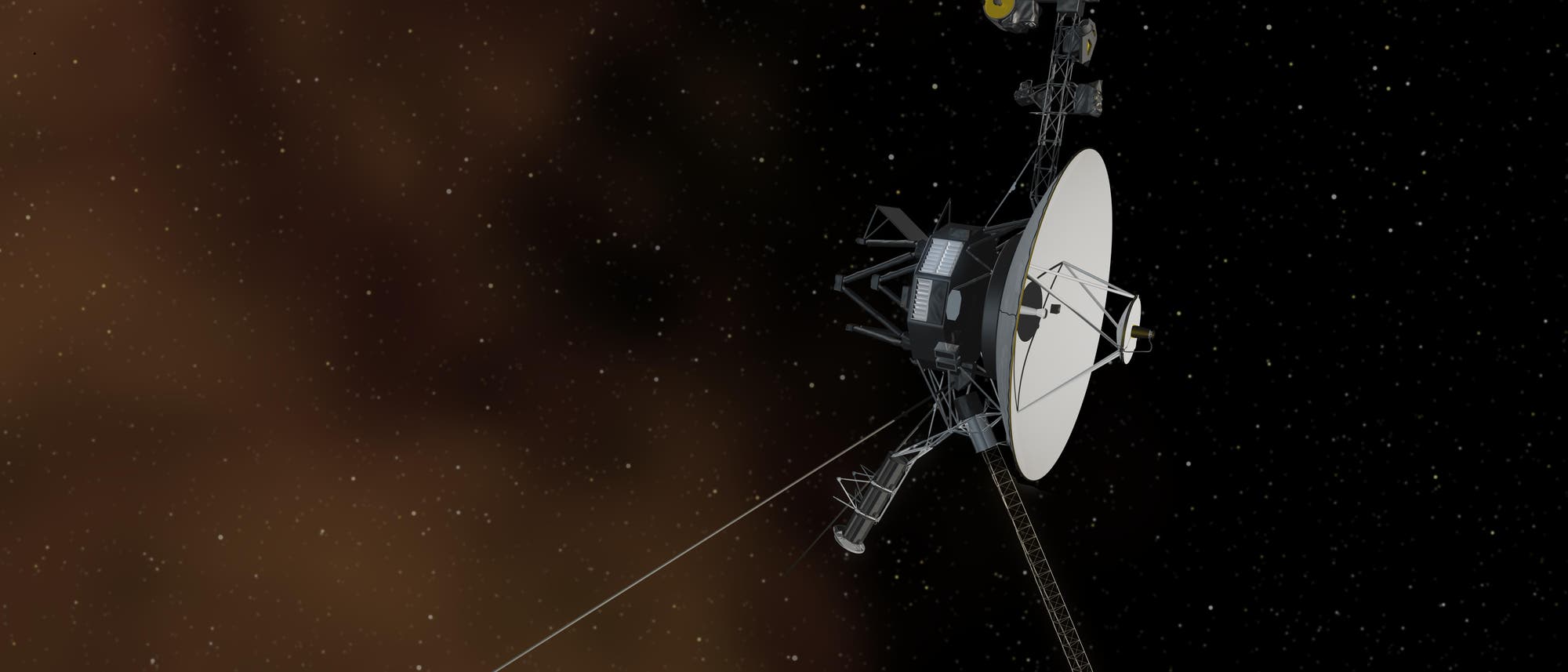

Letztlich baute die NASA zwei Raumsonden, Voyager 1 und Voyager 2. Ihre Konstruktion gleicht sich bis ins Detail. Nach dem Start im Sommer 1977, der innerhalb von 15 Tagen erfolgte, sind sie weiter gereist und haben länger durchgehalten als jede andere Mission der Raumfahrtgeschichte – und funktionieren noch heute. Dabei drangen sie in den interstellaren Raum vor, das ist die Grenze zwischen dem Einflussbereich der Teilchen der Sonne und dem Rest der Galaxie. Das ist ihnen als den ersten von Menschenhand geschaffenen Objekten gelungen; eine Auszeichnung, die sie mindestens einige Jahrzehnte lang behalten werden. Und dabei war das Voyager-Programm ursprünglich nur für eine Dauer von vier Jahren angelegt.

Zu Beginn ihrer Reise ermöglichten die Voyager-Sonden die ersten Nahaufnahmen der Monde von Jupiter und Saturn und enthüllten die Existenz aktiver Vulkane und zerklüfteter Eisfelder auf Himmelskörpern, von denen die Fachwelt angenommen hatte, sie seien äußerlich so unspektakulär wie unser eigener Mond. 1986 flog Voyager 2 als erste und bis heute einzige Raumsonde an Uranus vorbei, drei Jahre später an Neptun. Jetzt sind Voyager 1 und 2 als interstellare Pioniere mehr als 150-mal so weit entfernt von der Erde wie die Sonne und liefern faszinierende Daten aus den unerforschten interstellaren Regionen.

Die außerordentlich ertragreiche Odyssee geht nun allerdings zu Ende. Im Lauf der Jahre hat die NASA immer mehr nicht zwingend notwendige Komponenten abgeschaltet, um die Mission bis etwa 2030 zu verlängern. Für das Team, in dem viele von Anfang an mitgearbeitet haben, ist es eine bittersüße Zeit. Ralph McNutt vom Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL) in Howard County, Maryland, ist stolz auf die Sonden, denen er einen Großteil seiner Karriere gewidmet hat: »Die verflixten Dinger haben das Zehnfache ihrer Garantiezeit durchgehalten.«

Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus, als würde aus Flandros Vision Wirklichkeit. Anfangs schmiedete die NASA zwar Pläne für eine so genannte Grand Tour, bei der bis zu fünf Sonden zu den vier Riesenplaneten und zu Pluto geschickt werden sollten. Das war ehrgeizig – und zu teuer für den US-Kongress. »Es gab diesen wirklich großen Traum«, erinnert sich die JPL-Planetenforscherin Linda Spilker, die wenige Monate vor dem Start der Voyager-Missionen zu dem Projekt kam. »Aus Kostengründen wurde er zusammengestrichen.«

Der Kongress genehmigte lediglich eine abgespeckte Version der Grand Tour, die ursprünglich Mariner Jupiter-Saturn 1977 oder kurz MJS 77 hieß. Zwei Raumsonden sollten zu nur zwei Planeten reisen. Allerdings entwickelten die NASA-Ingenieure heimlich Geräte, die den Beanspruchungen während einer viel längeren Mission standhalten würden. Ihre Hoffnung: Sobald sich die Zwillingssonden bewährt hätten, würde ihre Route anschließend auf Uranus und Neptun ausgedehnt werden, vielleicht sogar darüber hinaus.

Eine riskante technologische Wette

»Das Hauptziel war eine Missionsdauer von vier Jahren«, berichtet Suzanne Dodd, die nach einer 20-jährigen Auszeit vom Voyager-Team 2010 als Projektleiterin dorthin zurückkehrte. »Doch wenn jemand die Wahl hatte, eine um zehn Prozent teurere Komponente einzubauen, die robuster, aber für vier Jahre nicht unbedingt nötig war, dann hat er das einfach gemacht. Davon hat das Management im Zweifelsfall gar nichts mitbekommen.« Für sogar weitaus bemerkenswerter hält Dodd es, dass auf die Weise zwei Raumfahrzeuge gebaut werden konnten, die beide immer noch funktionieren.

Sowohl in Bezug auf die Technik als auch auf die Navigation im Weltraum war dies Neuland. Das Motto »Scheitern ist keine Option« war längst nicht geprägt worden, und zu der Zeit wäre es auch nicht sehr passend gewesen. Donald Gurnett war Plasmaphysiker an der University of Iowa und einer der ersten Wissenschaftler des Voyager-Teams. Bei einem Gespräch für diesen Artikel einige Wochen vor seinem Tod im Januar 2022 meinte er, nur halb im Scherz und mit Blick auf die hohe Ausfallrate: »Damals starteten wir immer zwei Raumfahrzeuge.«

Als die beiden Voyager-Sonden gebaut wurden, hatte bis dahin nur ein einziger Flugkörper ein Swing-by-Manöver auf dem Weg zu einem anderen Planeten genutzt: Mariner 10 holte auf dem Weg zu Merkur Schwung bei der Venus. Die Voyager-Mission basierte hingegen auf einer Reihe mehrerer, aufeinander abgestimmter Begegnungen, bei denen die Fehlertoleranz lediglich im Bereich einiger zehn Minuten lag. Bereits die erste Station, Jupiter, ist zehnmal weiter von der Erde entfernt als Merkur. Außerdem lag auf dem Weg dorthin der Asteroidengürtel mit potenziell gefährlichen Geschossen. Zu der Zeit war nicht sicher, ob man ihn überhaupt durchqueren könnte, »ohne in Stücke gerissen zu werden«, so McNutt. Doch die Sonden Pioneer 10 und 11 ebneten den Weg. Sie durchflogen in den frühen 1970er Jahren den Gürtel unbeschadet – er erwies sich als größtenteils leerer Raum.

Für all diese Herausforderungen brauchten die etwa kleinwagengroßen Voyager-Sonden leistungsfähige Bordcomputer, die allerdings nach heutigen Maßstäben geradezu lächerlich erscheinen. Mit 69 Kilobyte haben sie »weniger Speicher als der Schlüsselanhänger, mit dem Sie Ihre Autotür öffnen«, wie es Spilker ausdrückt. Alle von den Instrumenten der Raumsonde gesammelten Daten werden auf Magnetbandgeräten gespeichert und dann mit einem 23-Watt-Sender zur Erde geschickt. Das entspricht in etwa der Leistung einer schwachen Glühbirne. Um dennoch erfolgreich mit der Erde zu kommunizieren, ist auf jeder der Sonden eine 3,6 Meter breite Parabolantenne montiert.

»Damals fühlten wir uns auf dem neuesten Stand der Technik«, resümiert Caltech-Physiker Alan Cummings aus dem Voyager-Team. »Zugleich war es erstaunlich, wie schnell alles ging.« Innerhalb von vier Jahren entstanden drei Raumfahrzeuge, darunter ein voll funktionsfähiges Testmodell. Einige Monate vor dem Start erfolgte dann die Taufe zu Voyager 1 und 2. Cummings kann etwas Besonderes von sich behaupten: »Ich war der letzte Mensch, der die Raumsonden vor dem Start berührt hat.« Er war für zwei Detektoren verantwortlich, mit denen der Fluss von Elektronen und anderen geladenen Teilchen im Umfeld der Riesenplaneten gemessen werden sollte. Die Partikel fielen durch ein kleines Fenster ein, das von einer nur drei Mikrometer dünnen Aluminiumfolie bedeckt war. Weil Cummings befürchtete, Techniker könnten bei letzten Arbeiten versehentlich Löcher in die Folien reißen, »mussten sie unmittelbar vor dem Start überprüft werden. Tatsächlich saß eines der Fenster etwas locker.«

Voyager 1 erreichte Jupiter im März 1979, 546 Tage nach ihrem Start. Voyager 2 folgte einer anderen Flugbahn und kam im Juli desselben Jahres an. Beide erzeugten mit Rot-, Grün- und Blaufiltern Farbbilder. Zur Stabilisierung drehten sich die Sonden, aber lediglich gut 15-mal langsamer als ein Stundenzeiger einer Uhr. Das minimierte die Bewegungsunschärfe der Bilder.

Cummings erinnert sich lebhaft an den Moment, in dem er den ersten Blick auf Io erhaschte, Jupiters drittgrößten Mond. »Ich ging zu einem Gebäude auf dem Campus, wo ein Livestream der einlaufenden Aufnahmen gezeigt wurde«, sagt er. »Da war dieses große, orange-schwarze Bild. Ich dachte, die Studenten hätten sich einen Scherz erlaubt und ein Foto von einer schlecht gebackenen Pizza aufgespielt.« Die farbenfrohe Optik war völlig unerwartet. Zuvor galten alle Monde im Sonnensystem als mehr oder weniger gleich und unspektakulär. Niemand hatte mit der Vielfalt gerechnet, die im Lauf der Mission enthüllt werden würde.

Den ersten Hinweis auf geologisch überraschend aktive Monde gab es bereits aus einer Entfernung von mehr als einer Million Kilometern. Eines der Instrumente, der LECP-Detektor (für: low-energy charged particle), lieferte seltsame Signale. »Wir identifizierten Ionen von Sauerstoff und Schwefel, die auf den Detektor trafen«, erinnert sich der inzwischen emeritierte Leiter der APL-Raumfahrtabteilung Stamatios Krimigis, der das LECP-System entwickelt hat. Die Menge der Ionen war im Vergleich zu den bis dahin gemessenen Werten um drei Größenordnungen angestiegen. Zunächst dachte sein Team an eine Fehlfunktion. »Wir untersuchten die Daten«, sagt Krimigis, »aber daran schien alles in Ordnung.«

Die Kameras lösten das Rätsel bald auf: Auf Io gibt es Vulkane. Der Mond, der etwas größer als der irdische ist, gilt heute in der Hinsicht sogar als der aktivste Körper im Sonnensystem. »Bis zu diesem Zeitpunkt fand der einzige bekannte Vulkanismus auf der Erde statt«, sagt Edward Stone, der seit 1972 als Projektwissenschaftler für die Voyager-Missionen tätig ist. »Und hier gab es plötzlich auf einem Mond zehnmal so viel davon.« Die seltsamen Farben von Io stammten ebenso wie die mysteriösen Ionen von dabei ausgestoßenen Elementen. Der größte der Vulkane, Pele, verursacht Ausbrüche mit der 30-fachen Höhe des Mount Everest; seine Auswürfe bedecken ein Gebiet von der Größe Frankreichs.

Eine beispiellose Bilderflut mit einem letzten Foto unseres Heimatplaneten

Insgesamt haben die Voyager-Sonden mehr als 33 000 Fotos von Jupiter und seinen Trabanten gemacht. Mit fast jedem kamen neue Entdeckungen. Beim Abschied von Jupiter erhielten die Sonden von diesem durch Swing-by-Manöver eine zusätzliche Geschwindigkeit von jeweils etwa 15 Kilometern pro Sekunde. Ohne solch einen gravitativen Schubs wären sie nicht in der Lage gewesen, auf der Reise die Anziehungskraft der Sonne dauerhaft zu überwinden und den interstellaren Raum zu erreichen.

Am Saturn trennten sich die Wege. Voyager 1 raste durch die Saturnringe, flog an seinem Mond Titan vorbei und stieß dann nach oben aus der Ebene der Planeten heraus. Voyager 2 indessen bewegte sich weiter zu Uranus, wo sie 1986 dessen Ringsystem sowie zehn bis dahin unbekannte Monde fotografierte (ein elfter wurde erst 1999 auf den Aufnahmen identifiziert). Drei Jahre später kam Voyager 2 der azurblauen Methanatmosphäre des Neptuns nahe.

Zwar wurde die Mission weiter verlängert in der Hoffnung, bis in den interstellaren Raum vorzudringen, doch erwartete kaum jemand mehr lohnenswerte Fotos, sondern nur endlose Leere vor unvorstellbar fernen Sternen. Die Kameras sollten abgeschaltet werden. Die Bilder von Neptun und seinen Monden wären die letzten gewesen, wenn sich nicht der 1996 verstorbene Astronom Carl Sagan mit einer originellen Idee durchgesetzt hätte.

Die größten Hits

Die Zwillingssonden statteten den vier größten Planeten einen Besuch ab, zunächst Jupiter und Saturn. Insbesondere die Jupitermonde bargen Überraschungen: Europa offenbarte eine dicke, zerfurchte Eiskruste und Io den intensivsten Vulkanismus des Sonnensystems. Voyager 2 flog danach weiter zu Uranus und Neptun und ist bis heute die einzige Raumsonde, die den Eisriesen nahe kam.

Sagan überzeugte die NASA davon, Voyager 1 eine finale Serie von Bildern übermitteln zu lassen. Am Valentinstag 1990 visierten die Kameras das innere Sonnensystem an und machten in einem Schwenk 60 Aufnahmen. Die eindringlichste von ihnen zeigt die Erde aus einer Entfernung von etwa sechs Milliarden Kilometern, dem rund 40-fachen Abstand zwischen Sonne und Erde (40 Astronomische Einheiten, AE). Sie erscheint als blasser, bläulicher Bildpunkt, als »Pale Blue Dot« – unter dem Namen wurde die Aufnahme berühmt. Im Sonnenlicht, das von der Optik der Kamera reflektiert wurde, ist unsere irdische Heimat kaum noch zu erkennen.

Beide Sonden sind inzwischen so weit von der Erde entfernt, dass ein lichtschnelles Funksignal bis zu Voyager 1 knapp 22 Stunden braucht und gute 18 Stunden bis zu Voyager 2. Jeden Tag entfernen sie sich um weitere drei bis vier Lichtsekunden. Ihre einzige Verbindung zur Erde ist das Deep Space Network der NASA. Das sind drei Antennenkomplexe, die rund um den Globus verteilt sind und so während der Drehung der Erde eine ständige Kommunikation mit den Raumsonden ermöglichen. Je größer die Entfernung ist, desto schwächer werden die Signale und desto schwieriger wird es, sie aufzufangen.

Doch es lohnt sich, dem Flüstern weiter zuzuhören. Die Daten vom Eintritt in die interstellare Phase der Mission haben viele völlig überrascht. Übrigens warnten Stone und andere aus dem Voyager-Team bei den Interviews zu dem Artikel davor, die Grenzen des interstellaren Raums mit denen des Sonnensystems zu verwechseln. Zum Sonnensystem gehört etwa außerdem die weit entfernte Oortsche Wolke, eine kugelschalenförmige Ansammlung von kometenähnlichen Körpern, die sich gerade noch im Einflussbereich der Schwerkraft der Sonne befinden. Die Voyager-Sonden werden den inneren Rand der Oortschen Wolke frühestens in 300 Jahren erreichen. Aber der interstellare Raum liegt viel näher. Er beginnt dort, wo ein Phänomen namens Sonnenwind endet.

Die Sonne schleudert ständig geladene Teilchen von sich, in deren Schlepptau wiederum die solaren Magnetfelder durchs All pflügen. Dieser Sonnenwind strebt wie ein sich aufblähender Ballon in alle Richtungen von der Sonne weg und bildet die »Heliosphäre«. Anfangs ist die Ausbreitung überschallschnell, doch schließlich bremst der Druck der interstellaren Materie die Expansion. Dadurch entsteht eine so genannte Randstoßwelle (englisch: termination shock) als erste Grenze zum interstellaren Raum. Danach folgt schließlich ein Bereich, in dem sich die nunmehr langsamer gewordenen solaren Teilchen und Magnetfelder mit denen des interstellaren Mediums mischen (Heliohülle, heliosheath). Die endgültige Grenze zum interstellaren Raum, ab der kein Einfluss der Sonnenpartikel mehr zu erkennen ist, heißt Heliopause. Vor der Ankunft der Voyager-Sonden schwankten die Schätzungen der Entfernung bis dorthin dramatisch.

»Offen gestanden waren einige der Werte nur geraten«, so Gurnett. Eine frühe Angabe sah die Heliopause so nahe wie den Jupiter. Gurnett berechnete 1993 eine etwa 25-mal weitere Entfernung von 116 bis 177 AE. Diese Zahlen, erinnert er sich, seien im Kollegium nicht gut angekommen. 1993 hatte Voyager 1 bereits 50 AE hinter sich. »Wenn die Heliopause bei 120 AE liegen sollte, bedeutete das, wir hatten zusätzliche 70 AE vor uns.« Somit würden die Sonden mit einem Tempo von etwa 3,5 AE pro Jahr zwei Jahrzehnte brauchen, bevor sie die Heliosphäre verließen.

Daraufhin stellten sich beunruhigende Fragen: Würden die Voyagers so lange durchhalten? Wie steht es um die Finanzierung der Mission? Diese war auch in der Erwartung verlängert worden, die Heliopause bei etwa 50 AE aufzufinden. Doch hier war keines der erwarteten Anzeichen eines interstellaren Transits festzustellen. So hätte die entsprechende Voyager-Sonde einen starken Anstieg der galaktischen kosmischen Strahlung registrieren müssen, die von Supernovae und anderen energiereichen Prozessen im umliegenden Weltraum stammt. Das Magnetfeld der Heliosphäre lenkt die meisten niederenergetischen kosmischen Strahlen ab, bevor sie das innere Sonnensystem erreichen. »Es schirmt uns von mindestens 75 Prozent dessen ab, was da draußen vorgeht«, sagt Stone. Das Voyager-Team erwartete außerdem einen Richtungswechsel des vorherrschenden Magnetfelds. Die interstellaren Felder stammen vermutlich von nahen Sternen und riesigen Wolken aus ionisiertem Gas und haben aller Wahrscheinlichkeit nach eine andere Orientierung als das Magnetfeld der Heliosphäre. Auch hier zeigte sich im Bereich von 50 AE keine Veränderung.

»Bei einer so langen Mission werden die Beteiligten allmählich zu einer Familie«Linda Spilker, Planetenforscherin

Die Schätzungen von Gurnett erwiesen sich als prophetisch – tatsächlich erreichte erst zwei Jahrzehnte später eine der Sonden endlich die Heliopause. Bis dahin gelang es gerade eben, die weitere Finanzierung sicherzustellen, währenddessen schrumpfte das Team von Hunderten auf ein paar Dutzend. Die meisten von ihnen sind immer noch im Einsatz und fühlen sich umso enger verbunden. »Bei einer so langen Mission werden die Beteiligten allmählich zu einer Familie«, erzählt Spilker. »Wir wurden ungefähr zur gleichen Zeit Eltern. Wir haben gemeinsam Urlaub gemacht. Inzwischen arbeiten wir generationenübergreifend, und einige der jüngeren Teammitglieder waren beim Beginn der Mission nicht einmal geboren.«

Als Voyager 1 im August 2012 schließlich die Heliopause durchquerte, waren einige der Daten verblüffend. »Wir haben die Bekanntgabe herausgezögert, weil wir uns nicht darüber einig werden konnten, ob der interstellare Raum wirklich erreicht war«, erinnert sich Cummings. »Die Diskussionen liefen etwa ein Jahr lang.« Voyager 1 hatte tatsächlich die erwartete sprunghafte Änderung in der Plasmadichte festgestellt. Laut dem von Gurnett entwickelten Plasmawellendetektor stieg sie auf das 80-Fache. Allerdings gab es keine Anzeichen für eine veränderte Ausrichtung des umgebenden Magnetfelds. »Das war ein Schock«, meint Cummings. »Und es beunruhigt mich immer noch.«

Zweiter Grenzübertritt mit neuen Rätseln

Auch Voyager 2 erreichte schließlich die Grenze. Als es im November 2018 so weit war, zeichneten ihre Instrumente ebenfalls keine Abweichung beim Magnetfeld auf. Ein weiteres Rätsel kam hinzu: Die Sonde stieß bei einer Entfernung von 120 AE auf die Heliopause – dieselbe Distanz wie bei ihrem Zwilling sechs Jahre zuvor. Die gute Übereinstimmung passte nicht zu den theoretischen Modellen, laut denen sich die Heliosphäre im Einklang mit dem elfjährigen Aktivitätszyklus der Sonne ausdehnen und zusammenziehen sollte. Im Lauf dieser Zeitspanne ebbt der Sonnenwind ab und nimmt zu. Voyager 2 kam an der Heliopause an, als die Auswirkungen ziemlich ausgeprägt und die Grenzregionen entsprechend weiter außen hätten sein sollen. »Das hatte niemand so erwartet«, sagt Krimigis. »Die Theorie erschien im Licht der Messungen als unzureichend.«

Jetzt, da es echte Daten gibt, werden die Modelle der Wechselwirkungen zwischen der Heliosphäre und der interstellaren Umgebung immer komplexer. Gary Zank, Astrophysiker an der University of Alabama in Huntsville, erläutert das inzwischen vorherrschende Bild: Unsere Sonne ging zunächst aus einer heißen, ionisierten Region der Milchstraße hervor und trat dann in ein nur teilweise ionisiertes Areal ein. Die heiße Region bildete sich wahrscheinlich als Folge von Supernovae. Ein oder mehrere nahe gelegene alte Sterne explodierten am Ende ihres Lebens und entrissen mit der dabei ausgesandten Energie den umliegenden Atomen die Elektronen. Die angrenzenden Bereiche kann man sich laut Zank als »eine Art Meeresbrandung vorstellen, mit aufgewirbeltem Wasser und durcheinanderlaufenden Wellen«. Wir befänden uns in einer solchen turbulenten Region, erklärt er. »Die Magnetfelder werden verdreht und verlaufen nicht so glatt, wie es Theoretiker gern hätten.« Das Ausmaß der Turbulenzen kann indessen je nach Art der Beobachtung unterschiedlich ausgeprägt sein. Die Voyager-Daten zeigen auf großen Skalen nur geringe Feldschwankungen, aber viele kleinräumige Fluktuationen um die Heliopause. Sie werden durch den Einfluss der Heliosphäre auf das interstellare Medium verursacht. Irgendwann dürften die Raumsonden diese aufgewühlten Zonen verlassen und endlich auf das ungetrübte interstellare Magnetfeld treffen.

Vielleicht ist das Bild aber auch völlig falsch. Manche Forscher wie Lennard Fisk von der University of Michigan glauben, die Voyager-Sonden hätten die Heliosphäre noch immer nicht hinter sich. »Es gibt keinen Grund dafür, dass die Magnetfelder in der Heliosphäre und im interstellaren Medium genau die gleiche Ausrichtung haben«, so Fisk. Er hat zusammen mit seinem Kollegen George Gloeckler, einem langjährigen Angehörigen des Voyager-Missionsteams, an einem neuen Modell der Heliosphäre gearbeitet. Es verlagert den Rand der Heliosphäre um weitere 40 AE nach außen.

Die meisten Fachleute finden jedoch den gemessenen dramatischen Anstieg der galaktischen kosmischen Strahlung und der Plasmadichte überzeugend genug. »Angesichts dessen ist es sehr schwierig zu argumentieren, die Sonden befänden sich nicht wirklich im interstellaren Raum«, meint Cummings. »Andererseits es ist ja auch nicht so, dass alles perfekt zusammenpasst. Deshalb brauchen wir eine interstellare Sonde.«

McNutt setzt sich schon seit Jahrzehnten für eine neue Mission ein. Seine Gruppe an der Johns Hopkins University hat in einem ausführlichen Bericht Pläne für eine interstellare Sonde formuliert. Sie könnte in den 2030er Jahren starten und innerhalb von 15 Jahren die Heliosphäre erreichen, also 20 Jahre schneller als Voyager 1. Im Gegensatz zur Voyager-Mission wäre die interstellare Sonde speziell für die Untersuchung der äußeren Zonen der Heliosphäre konzipiert. Noch steht die Entscheidung durch die Dachorganisation der US-Wissenschaftsakademien aus, ob die Mission zu den Prioritäten der NASA für das kommende Jahrzehnt zählen soll.

»Es ist so, als würde man ein Goldfischglas aus der Sicht des Fisches beschreiben wollen«Ralph McNutt, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

Eine interstellare Sonde könnte eine grundlegende Frage über die Heliosphäre beantworten: Wie sieht die Struktur aus, wenn man von außen darauf schaut? »Wir wissen es einfach nicht«, räumt McNutt ein. »Es ist so, als würde man ein Goldfischglas aus der Sicht des Fisches beschreiben wollen. Wir müssen irgendwie in die Lage kommen, alles von außen zu betrachten.« Laut einigen Modellen fließt die interstellare Materie mit einer Geschwindigkeit von rund 200 Kilometern pro Sekunde sanft an der Heliosphäre vorbei wie Wasser am Bug eines Schiffs. Das sollte zu einer Form mit einem lang gezogenen Schweif wie bei einem Kometen führen. Ein Computermodell, das von einem Team um die Astronomin Merav Opher von der Boston University entwickelt wurde, sagt hingegen eine turbulentere Dynamik voraus, die der Heliosphäre eher die Form eines Croissants verleiht. »Darüber kann man sich auf wissenschaftlichen Konferenzen vortrefflich streiten«, kommentiert McNutt die Lage, »aber man muss schon Messungen machen, um zu sehen, was tatsächlich los ist.«

Langlebige Technik mit unerbittlich schwindender Stromversorgung

Die Voyager-Sonden laufen mit 50 Jahre alter Hardware. »So etwas wie Software ist praktisch gar nicht vorhanden«, sagt Krimigis. »Es gibt keine Mikroprozessoren an Bord – die waren damals gar nicht verfügbar!« Die Konstrukteure konnten sich für den Betrieb nicht auf Tausende von Codezeilen verlassen. Krimigis glaubt, die Technik hat so lange durchgehalten, weil fast alles fest verdrahtet war. »Die Ingenieure von heute haben keine Ahnung, wie man das macht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich wäre, noch einmal eine so einfache Raumsonde zu bauen. Die Voyager-Mission ist die letzte ihrer Art.« Cummings unterstreicht, wie schwer es allen fällt, sich davon zu verabschieden: »Wir sind bis zur Heliopause gekommen und haben damit etwas wirklich Erstaunliches erreicht.«

Bei Voyager 2 funktionieren noch fünf Instrumente, bei Voyager 1 vier. Alle werden von einem Bauteil angetrieben, das Wärme aus dem radioaktiven Zerfall von Plutonium in Strom umwandelt. Die Leistung nimmt um etwa vier Watt pro Jahr ab. 2019 war die NASA gezwungen, die Heizung für den Detektor für kosmische Strahlung abzuschalten, der für die Bestimmung des Moments entscheidend war, in dem die Heliopause durchschritten wurde. Alle erwarteten ein Versagen des Geräts. »Die Temperatur fiel um 60 oder 70 Grad Celsius, weit außerhalb der getesteten Betriebsgrenzen«, erzählt Spilker, »und das Instrument funktionierte weiter. Es war unglaublich.«

Die letzten Überlebenden werden wahrscheinlich ein Magnetometer und ein Plasmadetektor sein. Sie befinden sich im Rumpf des Raumschiffs, wo sie durch die dort abgegebene Wärme auf Betriebstemperatur gehalten werden. Die anderen Instrumente sind an einem Ausleger montiert. »Wenn man die Heizung ausschaltet«, sagt Dodd, »werden sie sehr, sehr kalt.« Wie lange werden die Voyagers also durchhalten? Spilker hofft: »Wenn alles gut läuft, können wir die Missionen vielleicht bis in die 2030er Jahre verlängern. Es hängt nur von der Stromversorgung ab. Das ist der limitierende Faktor.«

Auch nach dem Ende der Mission werden die Reisen der Voyager-Sonden weitergehen. Sie werden mehr oder weniger intakt durch die Milchstraße driften, selbst wenn unsere Sonne längst nicht mehr existiert. Sollten sie irgendwann von einer außerirdischen Zivilisation entdeckt werden, überbringen sie jeweils eine letzte Nachricht auf einer metallenen Schallplatte. In deren Rillen sind Bilder und Töne verschlüsselt, die einen Eindruck von der Welt vermitteln sollen, aus der sie stammen. So ist neben dem Zirpen von Grillen und dem Geräusch fallenden Regens eine Aufnahme von Bachs Zweitem Brandenburgischem Konzert zu hören. Außerdem ist eine Erklärung von Jimmy Carter darauf, der zum Zeitpunkt des Raketenstarts Präsident der USA war. »Wir senden diese Botschaft in den Kosmos«, heißt es dort. »Wir wünschen uns, eines Tages, nachdem wir unsere Probleme gelöst haben, einer Gemeinschaft galaktischer Zivilisationen beizutreten. Diese Schallplatte steht für unsere Hoffnung, unsere Entschlossenheit und unseren guten Willen inmitten eines unermesslichen, Ehrfurcht gebietenden Universums.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.